- 3

- +1258

戀戀風塵:臺灣新電影記憶

前不久,第55屆金馬影展公布了主視覺海報。李安、侯孝賢、鞏俐、小野四人的側臉輪廓組合成層巒疊嶂的山峰。象征“金馬系由不同部門的努力與合作所成就,缺一不可”。雖無關金馬,卻想在此時記錄筆者作為一個普通影迷對臺灣新電影的記憶。

臺灣新電影雙子

1982年,楊德昌、柯一正、陶德辰、張毅合拍的《光陰的故事》被認為是臺灣新電影運動的開山之作,但在此之前,新電影運動已經有了一段時間的積累過程。1981年,楊德昌回到臺灣,與詹宏志、余為彥、徐克等人參與獨立制作《1905年的冬天》,擔任編劇及演員;同年,日后為楊德昌部分電影擔任制片及編劇的小野也從美國輟學回到臺灣,與早年進入中影,同樣在新電影運動中擔任旗手的吳念真一同組成企劃小組。“中影是一個大機構,相對地沒有什么機會,因為這個機構太大,我們去的時候職位都很低,可是卻掌握了一個計劃在我們手上,負責全公司的每年拍片計劃。”去年筆者在香港采訪小野的時候他這樣談到。

而與楊德昌并稱為“臺灣新電影雙子”的侯孝賢比上述幾人都更早地進入到電影圈。1980年到1982年之間,他已經自編自導了三部長片,其中《在那河畔青草青》還提名了當年金馬獎最佳影片和最佳導演。今年出版的《戀戀風塵:侯孝賢談電影》是侯孝賢2007年在香港浸會大學所做的七場電影講座的集結。關于初入電影圈的經歷侯孝賢這樣談到:“我畢業之后當了八個月的推銷員,推銷電子計算機,每天打個領帶,騎個摩托車去派名片,等一下人家就會把這個名片丟地上,我也只好撿起來。但是做了八個月后有一個機會,學校老師打電話來,需要一個場記,我就去當場記了。”

《光陰的故事》由四個不同的故事組成了童年、少年、青年和成年四個人生階段,不同于以往以武俠和瓊瑤式愛情,甚至色情暴力為主的臺灣電影,新電影自誕生之時就顯露出其對人物內心世界與成長環境的關切。更重要的是,這部低成本影片取得的票房和口碑為后續新電影的誕生爭取了機會,楊德昌、柯一正等人開始在以小野、吳念真為核心的企劃小組的支持下拍攝長片。

1982年至1986年,新電影短暫又曲折的五年里,楊德昌先后貢獻出《海灘的一天》、《青梅竹馬》和《恐怖份子》;侯孝賢拍出了《風柜來的人》、《冬冬的假期》、《童年往事》和《戀戀風塵》。新電影運動也見證了二人緊密的伙伴關系。侯孝賢抵押自己的房子幫楊德昌籌拍《青梅竹馬》,楊德昌給侯孝賢的《風柜來的人》重新配樂。侯孝賢曾多次提起楊德昌用維瓦爾第的《四季》配的《風柜》:“比如說他們幾個在海灘那場,放那個音樂,那是一種寂寞,生命的本質的一種能量,它反而有一種寂寞,我自己看楊德昌配的《四季》實在是非常過癮。”

二人同為新電影棋手,但卻有著不同的創作訴求和電影風格。侯孝賢的長鏡頭,敘事和情緒上的留白,力量被夾藏在敘事的隔斷中,沉默成為進入的唯一方式。他早期的電影多表現上世紀五六十年代臺灣的歷史人文風貌和外省人的生活境遇。《童年往事》里少不更事,經歷了父母和外婆去世才豁然成長的阿孝咕;《風柜》里在海灘上嬉鬧的阿清,空有一身能量卻對人生滿懷憂慮與迷茫。類似的少年是侯孝賢電影中永遠的主角。建筑學出身的楊德昌則善于借空間制造人與人、人與環境之間的關系,以冷靜、理性的視角捕捉現代人復雜的心理狀況。他的電影里徘徊著的是受制于家庭卻渴望尋找內心平靜的女性,在面對困境時選擇以逃避或暴力排解憤郁的男性。

上映于1985年的《青梅竹馬》講述了一對情侶如何走向分離的故事。由蔡琴飾演的阿貞希望搭乘移民熱潮去往美國,開始全新的生活;習慣了臺北生活的阿隆抱有懷舊情結,滿足于當下的生活狀態而不愿輕易改變。

阿隆與阿貞,也許恰好映射了侯孝賢和楊德昌體察臺灣的不同方式。前者象征著一個懷著舊時代和鄉土情結回望過去,想要保留集體歷史與個體記憶留痕的親歷者。后者以清醒的旁觀者姿態,將取景框對準時代變動下的都市群體,在由批判漸漸滑向失望的心境變化中拋出了一個金錢與成功至上的未來。《麻將》的結尾,楊德昌借前來臺灣發展的英國人說出:“貧窮已經過去了,他們現在有錢到你不敢相信。十年后這里(臺北)可能會成為世界中心,未來的西方文明將立足這里。”臺灣新電影雙子正是以這樣互補的方式,連接起上世紀中后期臺灣的鄉村與城市,過去、現在和未來。

1987年,《臺灣電影宣言》在楊德昌濟南路的家中起草并隨后發布,這場對臺灣電影生態作出巨大變革,同時也遭受各種阻撓和非議的新電影運動宣告結束。

朱家文學與臺灣電影

“當時我還不知道侯先生已結婚,兒子五個月,女兒都七歲了,見他一張娃娃臉,眼睛圓炯炯的很有神采,好像不比自己大多少,問他幾年次,他卻笑了,三十六年次,比我大十歲。兩位先生的意思是希望此戲就由我改編電影劇本……”

以上這段文字出自朱天文的《最好的時光》,這篇被改編的散文是朱天文的《小畢的故事》,同名影片由陳坤厚執導,朱天文、侯孝賢等人共同編劇。誠如天文的妹妹朱天心所說:“也開始另一段她原以為是余燼的二十五歲之后的奇幻旅程。”自《小畢的故事》之后,數十部侯氏作品中朱天文從未缺席。二人的合作一直從侯孝賢新電影時期的作品延續到臺灣史三部曲,再到最近的《刺客聶隱娘》。文集《最好的時光》和《紅氣球的旅行》正是朱天文對侯孝賢電影文獻的整理和補遺。

朱天文《紅氣球的旅行》

朱天文的父親和母親都是臺灣文壇重要的作家及譯者;朱天文師從胡蘭成,16歲發表首部小說,以長篇小說《荒人手記》榮獲首屆時報文學百萬小說獎;妹妹朱天心與妹夫唐諾,一個是憑借《擊壤歌》成名的“臺灣眷村文學第一人”,一個是臺灣圖書出版界的知名編輯,后來也成為作家。在臺灣半個多世紀的文學史上都有朱家人的身影。

朱家和臺灣電影的淵源也不止“朱天文和侯孝賢”。翻開朱天心在2015年出版的文學回憶錄《三十三年夢》,開篇即是2013年唐諾與朱天心前往京都探望女兒盟盟,彼時的謝海盟正以編劇身份參與《刺客聶隱娘》的制作。而天文與海盟之外,唐諾亦曾與李宗盛一同參與《風柜來的人》的配樂。侯孝賢在日本拍片的過程中,朱家人也多次探望,閑暇時還一塊游玩。朱天心筆下的侯孝賢也不是“侯孝賢”,而是被稱為“侯子”。兩家人因電影而生的友誼逐漸走過了這三十多年。

相比之下,楊德昌與朱家則因侯孝賢和蔡琴的關系結緣,卻單純保持著創作之外的友誼關系。只是這段友誼卻未能延續下去。楊德昌曾與唐諾一同討論古裝電影的制作,亦曾開口找朱天心寫《紅樓夢》劇本。朱天心深知與楊德昌若共事,便做不成朋友。最終在楊德昌“他們還是選了孝賢”之后,朱天心再也未能于私下場合看到楊德昌。

于今回頭看,雖然結局不盡如人意,留有遺憾,但彼時身處文學與電影前端的這兩撥人在交集之下產生的種種情誼依舊讓筆者深感珍貴。甚至想要追問,到底是時代促成了他們,還是他們造就了時代?

憶起楊德昌去世那天的情形,朱天心不免落入對故友的哀思:“是故零七年六月杪,我于咖啡館趕完一篇稿并順手翻晚報見楊德昌大腸癌病逝時,心緒無法平抑地從東門走到仁愛路寬幅的樟樹林安全島上,蟬聲喧囂大作,心里卻下著大雪,呀,一個時代過去了。”她這樣寫道。

回到楊德昌

去年四月,筆者在香港電影節上重看了楊德昌。那年是楊德昌逝世十周年,香港電影節舉辦了楊德昌回顧展,放映了他生前完成的七部作品,從《海灘的一天》到《一一》。楊德昌的妻子彭鎧立,他生前的合作伙伴小野和金燕玲悉數到場,與觀眾分享了楊德昌生前的部分工作和生活經歷。

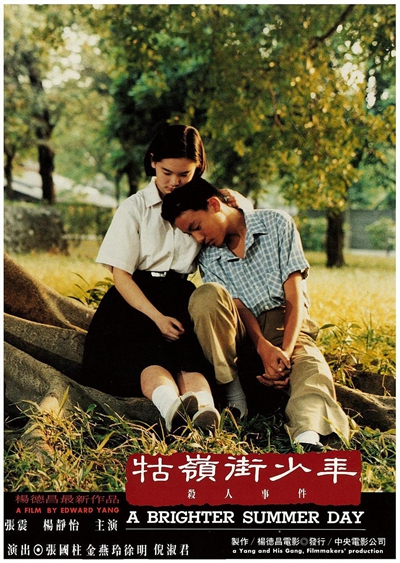

那是筆者第一次在大銀幕上觀看楊德昌的電影。也還記得那天下午在香港文化中心觀看《牯嶺街少年殺人事件》,片長四小時,中間沒有暫停,偌大的影院坐滿了前來朝圣的影迷。我和同行的朋友坐在影院二樓靠后的幾排之一,異常激動。在裹著毯子看到近結尾那場午夜殺人戲時,我被銀幕前快速閃動的幾束光吸引,不禁回頭去看身后那個發出光的窗口,頓時倍感心酸,卻又欣喜地將它當作是電影對我的某種回應,一個隱秘的時刻。

去年香港電影節發行的紀念特刊《十年再見楊德昌》刊登了關于楊德昌做電影之前的經歷的訪談。楊德昌于1947年生于上海,兩歲時隨家人移居臺北。成年之后的楊德昌回看自己的家庭關系覺得:“基本上沒有親戚。”這種只有爸爸、媽媽、哥哥、妹妹的家庭結構在楊德昌看來已經脫離了中國傳統社會的束縛。加上大學期間赴美留學、工作多年,再回到臺北的楊德昌看待這座城市的眼光已經完全不一樣了。

1983年,楊德昌不顧中影上下反對,堅決起用新人攝影師杜可風擔任自己處女長片《海灘的一天》的攝影。《海灘的一天》中對中產階級、女性心理及城市生態的刻畫在當時的臺灣電影界實屬罕見。侯孝賢和吳念真初看《海灘》的時候表示看不懂,因為楊德昌完全選擇了背離本土經驗的視角和理念。而從本片中逃脫家庭束縛追求愛情的佳莉、《青梅竹馬》中渴望赴美國追求新生活的阿貞、再到《恐怖份子》里迷茫不知所求而尋求改變的作家郁芳,楊德昌新電影時期的女性角色似乎都敏銳地察覺到了時代巨變下傳統觀念即將分崩離析的現狀,也義無反顧地選擇打破桎梏,尋找新出路。

楊德昌對臺灣電影的革新還源于他追求完美近乎苛刻的創作精神。小野曾提到楊德昌因為《牯嶺街》底片光影度沖錯想要重拍被他以沒有觀眾會在乎是灰色還是黑色為由回絕。時隔多年后他在大銀幕重看《牯嶺街》才看出楊德昌計較的細節是什么。楊德昌對電影苛刻的要求也讓他與身邊的工作伙伴沖突不斷。去年筆者采訪小野時他就笑稱他和楊德昌是彼此的恐怖份子,因為《恐怖份子》的剪輯問題楊德昌曾跑到小野辦公室連罵廖慶松三個小時。

在《再見楊德昌:臺灣電影人訪談紀事》一書中舒國治談到:“很少有人羨慕他的生活,不能說不認同他的生活方式,沒有人這么說,大家雖然會贊美他的工作,卻不會去贊美他的生活……他花太多功夫在他熱衷的電影上。”這大概也是朱天心在與楊德昌共事和做朋友之間選擇后者的原因,雖然后者也并未能繼續下去。

2007年6月29日,楊德昌在美國洛杉磯去世,《追風》未完成,《一一》成為他的遺作,直到去年,這部完成于18年前的作品才得以回到臺灣首映。同年,瑞典導演伯格曼、意大利導演安東尼奧尼相繼去世,2007年被看作是一個時代的終結。

“后來,大家慢慢分道揚鑣了,并不是因為大家有什么疙瘩,而是楊德昌的個性就是這樣,他要求完美,對價值的認定也非常堅持。直到《一一》康城得獎之后,我們才又開始在一起,當然還是很開心,但已不像以前那么親密,因為過去是大家一起革命的時期,用一句話來形容就是:‘一杯看劍氣,兩杯生分別,三杯上馬去。’”

此為侯孝賢憶楊德昌時所說。

如今,《追風》的完成日期被標記到2020年,侯孝賢也在籌備一部由朱天文編劇、舒淇主演的新作,標記2020年。

朱天文寫:“離別不是友誼的分散,而是力量的擴張。”就以此作結吧。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司