- 15

- +17

姜鳴訪談(下):北洋海軍為什么會全軍覆沒?

澎湃新聞:以往人們都說,中國海軍的落后是因為慈禧太后挪用了海軍經費修建頤和園造成的。近年來也有人反對這個說法,真實的情況究竟是怎樣的呢?

姜鳴:頤和園是慈禧太后為自己退休歸政后頤養天年的一處苑囿。這個工程由光緒帝的生父、醇親王奕譞主持,從1886年底就開始籌畫。當時清政府財政拮據,醇親王又擔任總理海軍衙門大臣,所以他將相當數量的海軍經費挪用或挪墊于園工。我曾經測算,這個數字大約在七百五十萬兩白銀之內,而整個園工用銀約在一千萬兩白銀左右。在同治年間,慈禧太后曾想重修圓明園,遭到以恭親王為首的官僚集團的抵制。但在光緒中期,反對的聲音就很微弱。國家財力緊張,只能壓縮國防開支。

舉例來說,1891年5月、6月間,李鴻章校閱北洋海軍。回津后,他奏報稱:“綜核海軍戰備尚能日異月新,目前限于餉力,未能擴充,但就渤海門戶而論,已有深固不搖之勢。”并請于煙臺、膠州口添筑炮臺。清政府批準了他的請求。但也在同時,6月1日,翁同龢執掌的戶部上奏,南北洋購買外洋槍炮、船只、械器暫停兩年,所省價銀解部充餉。李鴻章知道后,私下大發牢騷:“宋人有言,樞密方議增兵,三司已云節餉,國家大事,豈真如此各行其事而不相為謀者耶?”又過三年,1894年5月,也就是甲午戰爭爆發之前,李鴻章再次校閱海軍。他上奏報告,稱西洋各國船式日新月異,即日本蕞爾小邦,猶能節省經費,歲添巨艦。中國自1888年北洋海軍開辦以來,迄今未添一船,恐后難為繼。

我最近看到李鴻章1894年4月7日寫給海軍衙門幫總辦章京傅云龍的一封信件:前奉懿旨,新制小輪船五月內可造成,屆時由通州陸運至昆明湖。這個時候,朝廷上下都在為慈禧六十大壽忙碌,海軍無錢添軍艦,卻在為昆明湖造游艇。官員對歌舞升平的虛假景象心有不滿,但也積極地參與其中,唯恐被落下,這些都是王朝腐敗的特征。所以赫德批評說:“恐怕中國今日離真正的改革還很遠。這個碩大無朋的巨人,有時忽然跳起,呵欠伸腰,我們以為他醒了,準備看他做一番偉大事業。但是過了一陣,卻看見他又坐了下來,喝一口茶,燃起煙袋,打個呵欠,又朦朧地睡著了。”

澎湃新聞:戰前北洋海軍出現的腐敗情況,也是后人對其在甲午戰爭中失敗批評的重要方面,您能談點具體的情況嗎?

姜鳴:北洋海軍是在清王朝末期用大量金錢堆出來的一個簇新的現代化軍種。它有新式裝備、新式教育、新式基地配套,軍人待遇也有很大提高。但在管理上,卻沒有真正引入西方制度,尤其在英籍顧問瑯威理辭職離去之后,各種違規和腐敗現象更是無所禁忌。

有關北洋海軍腐敗的案例以往已經講過很多,比如海軍提督丁汝昌和“濟遠”管帶方伯謙曾經競爭一妓;比如海軍軍官不按規定住宿軍艦,而是移眷岸上;比如用軍艦走私和運送進貢的水果;比如軍官克扣維修保養的費用和在燃料費用上舞弊。

我在時任中國駐日使館隨員的鄭孝胥日記中,還讀到丁汝昌在日本參與嫖娼的真實細節,1891年6月,丁汝昌率“定遠”、“鎮遠”、“致遠”、“靖遠”、“經遠”、“來遠”六艦赴日本訪問。 7月 6日,丁汝昌自長崎到達東京,次日與使館官員和自己的部下外出飲酒逐歡。鄭孝胥寫道:“飯畢同出,坐小車馳十許里,至一大街,地名吉原,燈火如晝,高樓臨路多三四層者,樓下悉施欄楯,內皆列坐,倭婦數十人被服輝煌,鏤金錯采,行者于欄外窺之,彼輒引手招客。若是者六七十處,左右相望。亦有西洋服式者,雜以電光,眩晃不可名狀,是大教坊所聚也。連臂共入一樓,令驅妓出選,近前迫視,極少佳麗,大抵肥憨可笑。數十人中共擇得六人,每人與洋二元,例可挾之登樓共臥。諸客皆靦觍忸怩,彼初尚跽坐,久之遂起,強捉往其臥室。客愈羞沮狙伏,乃至拖曳滾跌,叫笑倒地,儀觀盡失,捷者或跳避之。……歡嘩至十一點始散。此真羅剎境界也。”作為正式外訪的最高官員,舉止如此不堪,外交官還不知羞愧地將其寫入日記,習以為常,并沒有覺得任何不妥,從中可以看出北洋海軍的軍紀是何等渙散。

澎湃新聞: 除了這些情況外,還請您從軍隊建設本身談談甲午戰爭前中國清朝海陸軍的情況。

姜鳴:很奇怪,洋務運動中中國軍隊現代化的努力,似乎只在北洋海軍中進行。陸軍主體的八旗、綠營已經無法作戰,各地設防的主力已經變為湘淮軍。湘淮軍,尤其是淮軍,裝備了外國的洋槍洋炮,但建制和管理模式完全還是鎮壓太平天國時那套勇營制度,沒有真正進行軍事改革。所以甲午戰敗后,才有袁世凱的小站練兵和北洋新軍的建立。

戰前最現代化的是海軍,近代海軍是一個非常專業的軍種,可是北洋海軍除了主力軍艦是進口的之外,卻沒有完整的海軍作戰指揮系統,沒有司令部指揮參謀作業,也沒有完整的后勤部門。你看其作戰,就是丁汝昌加一個外國顧問,再加幾個幕僚和旗艦艦長商量著就開打。在瑯威理辭職后,北洋海軍一度沒有高級別的外國顧問。但戰爭爆發了,就是什么人都能請來做海軍顧問了。比如漢納根,是德國陸軍尉官,曾幫助北洋建造炮臺,黃海海戰時卻被任命為海軍總教習兼副提督。而在漢納根離任后,甚至找了英籍拖船船長馬格祿來幫辦海軍提督。再往上看,清政府設立的海軍衙門,內設管理海疆、管理款項、管理船政、管理器械四股,就是不管理海軍軍事,加上其職員幾乎全是滿人,沒有熟悉海軍業務的專業人士,不懂其所司何事。只是因為海軍衙門是新設部門,有“三年校閱、五年例保”的規定,辦事人員晉升較快而成了鉆營之地。

而日本方面,在明治維新之后已經有陸軍省、海軍省、參謀本部、海軍軍令部等,這一套完全現代化軍隊的組織系統,不僅有完整的作戰系統、情報系統,還有完善的后勤系統,包括醫院、軍用糧食,甚至連軍用罐頭也已經生產了。戰時日本人不僅有新式軍艦,更有一套完整的參謀指揮體系,這個角度,以往學術界在研究時往往是忽視的。

澎湃新聞:不僅軍事指揮系統,清政府的國家決策系統似乎也很成問題。

姜鳴:清廷決策是皇帝(或者是皇太后)大權獨攬,設軍機處承旨辦事,當然軍機大臣也有建言的權利。軍機處處理軍務,并沒有軍事主管部門來支撐,就是幾個大臣陪著皇帝來商議。涉外事務,由總理衙門分管,在清末,領班軍機大臣往往也是總理衙門大臣。外國人不愿跟總理衙門打交道,認為他們顢頇糊涂,無法理論,他們寧愿去天津找北洋大臣李鴻章談。北洋大臣全稱為北洋通商大臣,管理直隸(今河北)、山東、奉天(今遼寧)三省通商、洋務、外交、海防、關稅及官辦軍事工業等事宜。總理衙門大臣也不愿與洋人糾纏,樂得李鴻章在前方先做一輪溝通談判。

李鴻章能者多勞,每有涉外事件,就在天津辟出第二戰場,與各國使節斡旋。在朝鮮事務上,清政府派到朝鮮的通商大臣袁世凱,直接向李鴻章負責。朝鮮發生的大小事情,由袁世凱報告給李鴻章,李過濾后報北京的總理衙門,再報軍機處。李鴻章身邊參與謀畫的,是他的幕僚而不是國家機器。但李鴻章并有沒有真正的決策權,所有大事的定奪,還在皇帝手里。此外,清廷還養著一幫言官,這些人并不參加行政事務,甚至沒有準確的信息渠道,但他們有權“風聞奏事”,常以激進的姿態和捕風捉影的消息直接干預決策。

這樣一種體系,要求皇帝有極強的判斷能力和掌控能力。但在清末,專制制度無法在重大決策關頭有效發揮作用。比如甲午戰爭爆發的導火線,是朝鮮東學黨起義后中國政府應朝鮮請求,派兵入朝鎮壓,日本也援引《天津專條》,隨之派兵進入漢城。這個時候,北京給出的指令是對日強硬,李鴻章卻知道,本年是慈禧太后六十大壽,朝廷希望太平。同時,他也明白中日軍事力量對比,中國并不占上風。所以他極力推動英、俄等國的外交干預,直到這種干預完全落空,開始真正準備作戰時,又發現“陸軍無帥,海軍諸將無才,殊可慮也”。接著,軍機大臣奕劻面奏,朝鮮之事,關系重大,亟須集思廣益,請簡派老成練達之大臣數員會商。光緒派翁同龢、李鴻藻與軍機大臣、總署大臣會同詳議處理朝事之策。但翁、李同樣沒有任何機構為其提供決策支撐。翁的門生張謇積極主戰,為翁謀劃,在豐島海戰爆發之前即主張撤換北洋海軍提督丁汝昌,“以武毅軍江提督代之,似亦可免淮人復據海軍”。而這個“江提督”,是個完全不懂海軍的舊式軍人,以他代丁,除了造成混亂,并無積極意義。這樣一種局面,如何能夠迎戰全盤西化、雄心勃勃的日本呢?

澎湃新聞:今年是甲午戰爭爆發一百二十周年,您多年從事中國近代海軍史的研究,對這段歷史的最大感受是什么?

姜鳴:甲午戰爭對于中日兩國國運和后來的歷史走向有著巨大而深遠的影響。中國戰敗,日本割取臺灣,并通過賠款二億三千萬兩白銀,獲得巨大戰爭紅利,推動日本進一步的現代化,也使日本國內軍國主義思潮極度膨脹,引發了1904年的日俄戰爭、1937年的侵華戰爭和1941年的太平洋戰爭,日本走向軍國主義,給世界帶來巨大災難,最終導致戰敗。

甲午戰爭中國敗在原本看不起的日本手下,也使中國國內激發出更大的改革浪潮,此后,中國變法和民主思潮澎湃,十六年后,以留日學生為主體的同盟會,領導民眾推翻滿清王朝。

一百二十年來,環繞甲午戰爭的研究成果和發布的史料非常之多。我最近抽空重讀了日本外交大臣陸奧宗光在1895年戰勝中國之后撰寫的回憶錄《蹇蹇錄》。陸奧是甲午戰爭爆發的策動者,他在書中談到甲午戰爭爆發前夕日本政府確立的策略:

政府經過慎重審議后,確定了如下的方針:即中日兩國既已各自派出軍隊,何時發生沖突雖然未可逆料,如果發生戰爭,我國當然要傾注全力貫徹最初的目的。……我國盡可能的居于被動地位,事事使中國成為主動者。

我國政府的政策,在外交上雖然居于被動的地位,但在軍事上卻要先發制人。因此,在此間不容發的時刻,為了在外交及軍事關系上取得協同一致的步調,各當局莫不潛心策劃,煞費苦心,至今思之,猶不禁悚然。

陸奧講的是因朝鮮東學黨起義,日本誘使中國出兵,隨即也向朝鮮派出軍隊的那段歷史。他所說的“外交上居于被動地位”和“軍事上先發制人”的謀畫,反映出當年日本政客的不擇手段。從甲午戰爭起,“軍事上先發制人”即不宣而戰突然襲擊,一直成為日本軍隊的傳統。同時我們也看到,明治維新之后,日本全面學習西方,且在歷史的關節點上,善于抓住機遇,勇于主動進擊,發揚首創精神去書寫歷史,從而快速崛起。后人反思歷史,要清楚地看到日本的這些特征,才能更好地與其相處。

歷史總有許多令人感慨之處。1885年4月,李鴻章與日本特使伊藤博文談判朝鮮甲申政變后日本撤兵問題,事后他寫信向總理衙門推薦伊藤博文:該使久歷歐美各洲,極力摹仿,實有治國之才,專注意于通商、睦鄰、富民、強兵諸政,不欲輕言戰事、并吞小邦。大約十年內外,日本富強必有可觀,此中土之遠患而非目前之近憂,尚祈當軸諸公及早留意是幸。而伊藤也向日本政府報告,有人擔心三年后中國必強,此事直可不必慮,中國以時文取文,以弓矢取武,所取非所用;稍為更變,則言官肆口參之。現雖經歷中法戰爭,又開始努力整頓海軍,以我看來,皆是空言。現在法事甫定,似乎發奮有為,殊不知一二年后,則又因循茍安,誠如西洋人形容中國所說又“睡覺”矣。倘若此時日本與中國作戰,是催其速強也。若平靜一二年,言官必多參更變之事,謀國者又不敢舉行矣。即中國執權大官,腹中經濟,只有前數千年之書,據為治國要典。此時只宜與之和好,我國速節冗費,多建鐵路,趕添海軍,發行紙幣,三五年后,我國官商皆可充裕,彼時再看中國情形,惟現時則不可妄動。

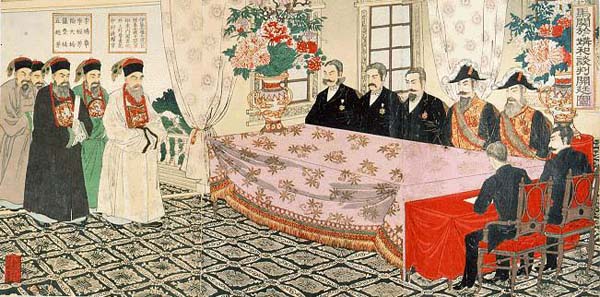

清政府建設海軍的努力,是否只有幾年的熱情呢?中國人是否像西洋人所說“又睡覺”了呢?伊藤不幸一一言中。十年之后,中國在甲午戰爭中失敗,1895年3月、4月間,李鴻章前往日本,與伊藤博文談判乞和。在第一次會談時,伊藤向李談起中國的情況:“十年前我在津時,已與中堂論及,何至今一無變更?本大臣深抱歉。”李鴻章答:“維時聞貴大臣縱論及此,不勝佩服,且感佩貴大臣力為變革俗尚。我國之事,囿于習俗,未能如愿以償。今轉瞬十年,依然如故,本大臣更為抱歉,自慚心有余力不足而已。”回想十年前兩人在天津會談后彼此的觀感,歷史竟是如此難堪和無情。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司