- 3

- +13

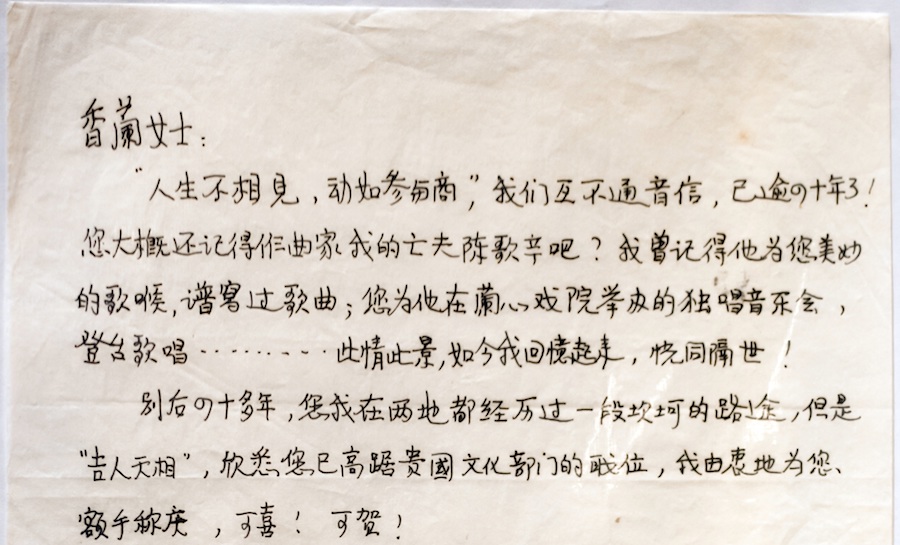

王莫之丨陳歌辛的版稅懸念

楊涌先生是滬上收藏時代曲老唱片的大家,他讀了拙文《黎錦光的日本之行》,對黎錦光與日本勝利唱片(ビクターレコード)的版稅疑云頗有共鳴,因為在他保存的幾組名人信札里也記錄了類似悲劇,在另一位時代曲大作家陳歌辛的身上。

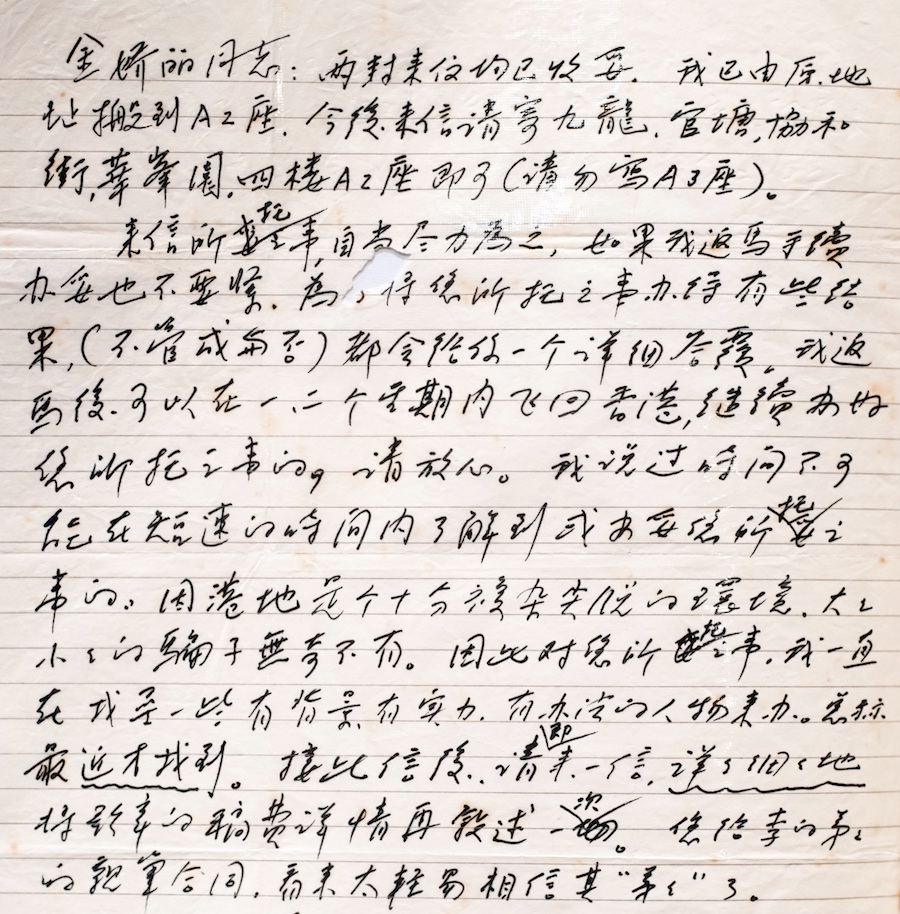

農場家書系列之一,楊涌收藏,鐵匠翻拍

金嬌麗學生時代留影,原載《良友》1933年第82期

我有幸翻閱楊先生的這批藏品,超過一百五十件,包含陳歌辛在白茅嶺農場改造期間寫給妻子金嬌麗的幾十封家書(內附未發表歌曲手稿若干),以及金嬌麗在上世紀七八十年代寫給李中民、李香蘭、姚莉、龔秋霞等時代曲明星的書信底稿。這些底稿有不同程度的修改痕跡,信中的金嬌麗,是我研究時代曲以來見過的最為堅毅的女性。她在丈夫早逝后獨自撫養四個子女,只靠一份上海電影樂團抄譜員的薪水決計不夠。自1973年,為追討陳歌辛在港臺地區以及海外的版稅,她給境外友人寫了許多信,時常提及自己一身是病、債臺高筑,是訴苦,也是為了爭取對方的援手。可是,無論他們如何推進,那筆據說存在百代香港公司的五十萬港幣版稅就是巋然不動。在上海人還在吃大鍋飯、月薪幾十塊人民幣的上世紀七八十年代,五十萬港幣堪稱巨款。金嬌麗執著于此,還有一點為亡夫平反之意,所謂“懸念”,也是懸著的一些念想。1978年,陳歌辛終于“摘帽”,金嬌麗在給友人辛上德的信中寫道:“至于我個人,我同樣也為局勢清朗而心情舒暢,決心想把歌辛的版稅事,不論成敗得失,弄出一個結論,以了此懸念。”

一

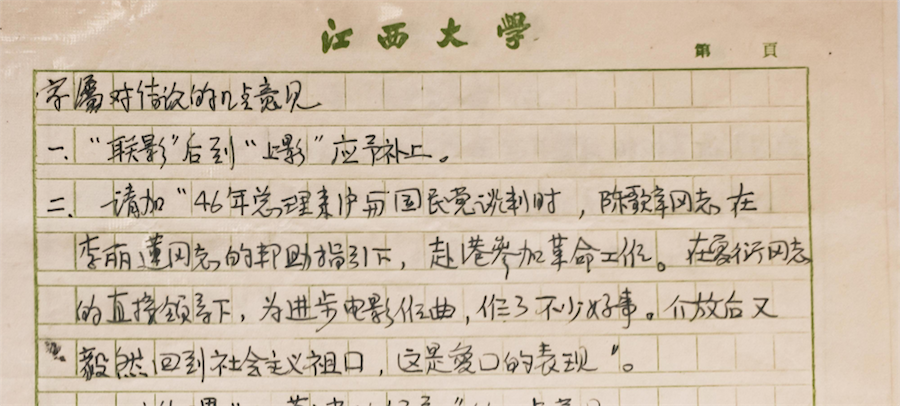

要厘清陳歌辛的版稅懸念,最好是從1946年講起。抗戰勝利后,陳歌辛被國民政府抓捕。他一生三陷囹圄,這次最快出獄,隨后舉家赴港。后世對陳歌辛在日占時期的部分文藝工作有心結,提到他的這次南下,容易打一個避風頭的標簽。但是在楊涌先生收藏的一份為陳歌辛平反的申訴材料里,陳氏家屬是這樣解釋的:“46年總理來滬與國民黨談判時,陳歌辛同志在李麗蓮同志的幫助指引下,赴港參加革命工作。在夏衍同志的直接領導下,為進步電影作曲,作了不少好事。解放后又毅然回到社會主義祖國,這是愛國的表現。”這段內容,在歌影明星李麗蓮的部分小傳里有一些回聲,缺乏佐證。假設屬實,陳歌辛就成了左翼進步人士。

申訴材料,局部,楊涌收藏,鐵匠翻拍

無論如何,隨著新中國的建立,陳歌辛重返他賴以成名的文藝陣地上海。金嬌麗在1979年11月給姚莉的信中寫道:“1950年我們從香港回祖國后不久,就接到李厚襄來函告知,‘薔薇處處開’和‘玫瑰玫瑰我愛你’這兩首歌曲在國外有大量數字的版稅可取,當時沒及時領取,此事一擱即三十年了。”

《玫瑰,玫瑰,我愛你》初版唱片,林玫是陳歌辛的筆名之一,楊涌收藏

同為時代曲大作家的李厚襄,面對政權更替,走了與陳歌辛完全相反的一條路,果斷走那條路的時代曲明星還有姚敏姚莉兄妹,以及李厚襄的胞弟李中民。

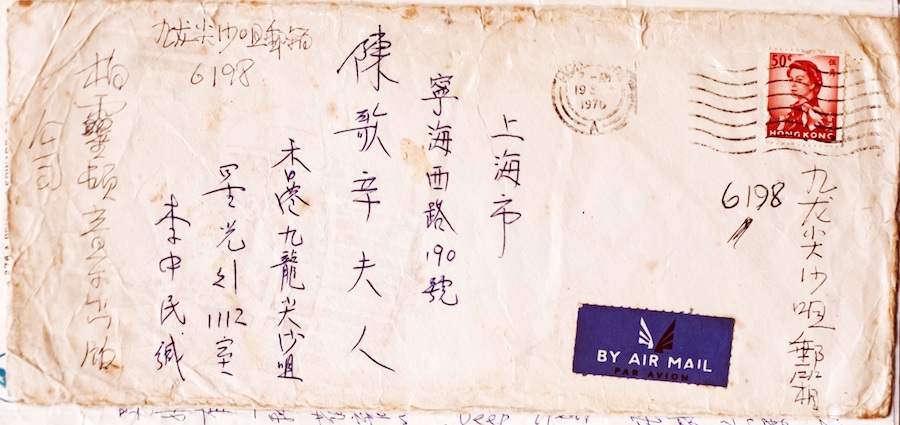

李中民正是打開陳歌辛版稅魔盒的那個人。1970年6月16日,身在香港的他給金嬌麗寫信,信的原件后來被金當作旁證寄去香港,上海這邊只存了抄本,全文如下:

陳太太:

未曾通信將有廿年,近況如何甚念,去歲厚襄曾將歌辛先生之委托書,來敝公司登記歌曲,并托代版稅,如數寄上與你,現在正在展開調查,有多少歌曲被人使用,現我五月份已收得一處版稅,計廿五元四角港幣,先行匯上,以后每六個月匯上一次,目下有一家日本公司用了歌辛先生作品甚多,想賴版稅,弟曾往對方律師樓交涉,彼方云歌辛先生已去世,委托書已無效,弟為此與敝公司董事長相商,附上委托書兩份,請即簽就寄下,以便進行追討工作。因弟知如果全部版稅能追到不下千元,同時我們亦將向百代追討,則數字將超過萬元也,將來收到版稅,或分次匯下,或由令親朱先生會同匯出,或由厚襄會同匯出,請你指定可也,來信請寄香港九龍尖沙咀星光行1112室柏靈頓音樂出版公司弟收可也。

此倩

近安

弟

李中民啟

六月十六日

李中民來信外封,楊涌收藏,鐵匠翻拍

李中民提到的令親朱先生,即朱文清,金嬌麗在1974年給辛上德的信中寫道:“請你替我向她們了解一下朱文清(歌辛之侄)的地址,他和歌辛在港相處多年……”參考姚敏友人“紙飛機001186”在百度姚敏吧的留言,李中民本叫李厚袠,李家幼子,除“中民”外,還有“藕笛”“候笛”“滄浪”“清心”“西門”等筆名。查閱文獻,李中民多與唱片業打交道,譬如:“抗戰勝利后,孔雀唱片公司恢復了大中華唱片廠的名稱,由中國資方李中民管理,但未能開工生產。”(《廣播電視史料選編》之七,北京廣播學院出版社,1989年,16頁)黃霑的論文《時代曲南來香港》對他評價不低:“(香港)新唱片公司中較著名的是‘大長城’。這是南來的滬上作曲家李厚襄和他的弟弟李中民創辦的。‘大長城’在成立初期,剛好填補了上海唱片公司停產空出來的市場,成績頗有輝煌。”

這封信的來意很清晰,要拿到金嬌麗作為陳歌辛遺孀最新簽署的版權代理授權書。廿多年音訊睽隔,李中民突然提出這種要求,無論理由多漂亮,總得拿出一點誠意,他寄上了所謂5月新收到的一筆版稅,廿五元四角港幣。

抄本的底下有金嬌麗的批注:“此信系李中民于1970.6,合另一信9.18剛寄來滬,并附兩份授權書,我未回信。”9月18日并非這封信寄到上海的日期,而是李中民第三次給金嬌麗寫信的時間。那封信也有抄本:

陳太太:

這是第三次寄你的信,因為地址不對,連退兩次,請你收信后即覆一信,因為在新加坡已收到了陳歌辛先生之版稅約有港幣四百元,是新加坡國家電臺唱片公司付出來,因為住址不詳,所以我不能向新加坡收取,以免耽擱在港無人收取也。

此倩

近安

弟

李中民啟

九月十八日七〇

這次誠意十足,只要金嬌麗回信,就能拿到港幣四百元。金動心了,回信的時候字斟句酌地給自己戴上一張面具:

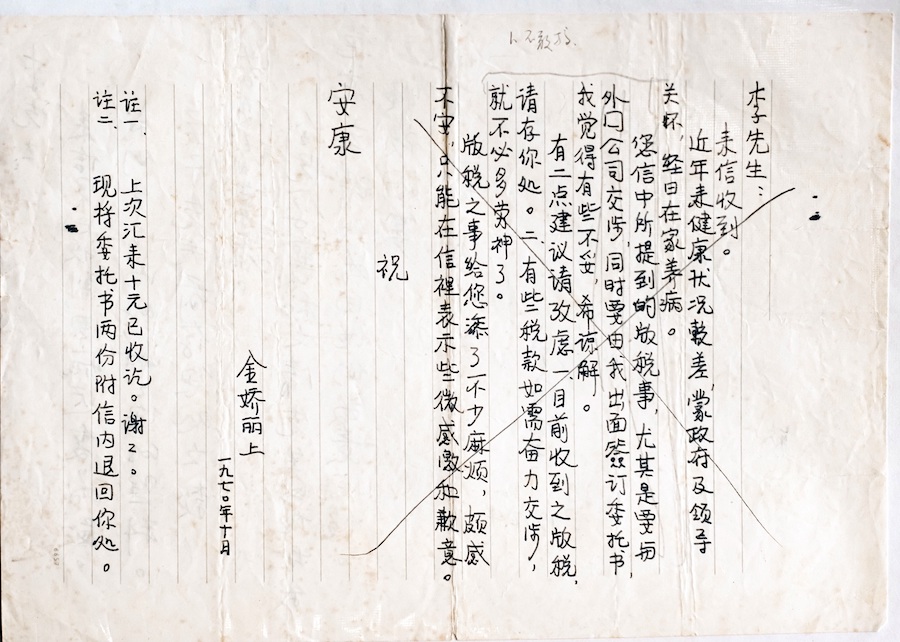

李先生:

來信收到。

近年來健康狀態較差,蒙政府及領導關懷,經日在家養病。

您信中所提到的版稅事,尤其是要與外國公司交涉,同時要由我出面簽訂委托書,我覺得有些不妥,希諒解。

有兩點建議請考慮,一.目前收到之版稅,請存你處。二.有些稅款如需奮力交涉,就不必多勞神了。

版稅之事給您添了不少麻煩,頗感不安,只能在信里表示些微感激和歉意。

祝

安康

金嬌麗上

一九七〇年十月

注一:上次匯來十元已收訖。謝謝。

注二:現將委托書兩份附信內退回你處。

1970年10月,那封打X不敢寄出的書信之底稿,楊涌收藏,鐵匠翻拍

這封信她并未寄出。底稿清晰可見被打了一個巨大的“X”,頂上有鉛筆寫的“不敢搞”三字。局勢不夠清朗,但是版稅的誘惑太大,兩年后,她涉險另寫了一封信:

李先生:

來信早已收到,因病遲復為歉。

我們生活尚好,謝謝您的照料。

關于先夫前存您處之款,若便請寄來。

令兄厚襄和文清先生的地址,我已忘卻,請代為向他們致意問候。

順祝合第

健康,一切安好。

金嬌麗書于

1972.4

她這是明討四百港幣的版稅。可是李中民后來的回信日期是1973年1月底,中間有驚人的九個月間隔,原因可以在她1973年8月12日給友人辛上德的信中找到:“由于李來信,正值文化大革命中(70年),我覺回信不妥,因此擱置了兩年多。七三年一月我才回信……”

李中民的回信現存金嬌麗的抄本:

陳太太:

你的來信今天收到,去年柏靈頓皇家音樂出版公司曾為歌辛先生作品之法律問題請教過律師,在四月份世界唱片工業保障協會在香港開會時,我也問過英國總會之法律顧問,但是沒有下文,現在接得你的來信,我已把原信寄與柏靈頓董事長,叫他盡快回復,如果可以的話,我會把合約再寄一份與你,由他向百代交涉版稅,這是一筆很大數目,而中國的各唱片公司,我會分別通知,叫他們來付版稅,雖然數目不大,但每年也有數百元可收也,總之只要董事長認為符合法律程序,我決會全力支持你的,敬請放心,現在香港柏靈頓由內人兼理,沒有多大問題。

此請

新年快樂

家兄厚襄囑代候

李中民字

一月卅一日七三

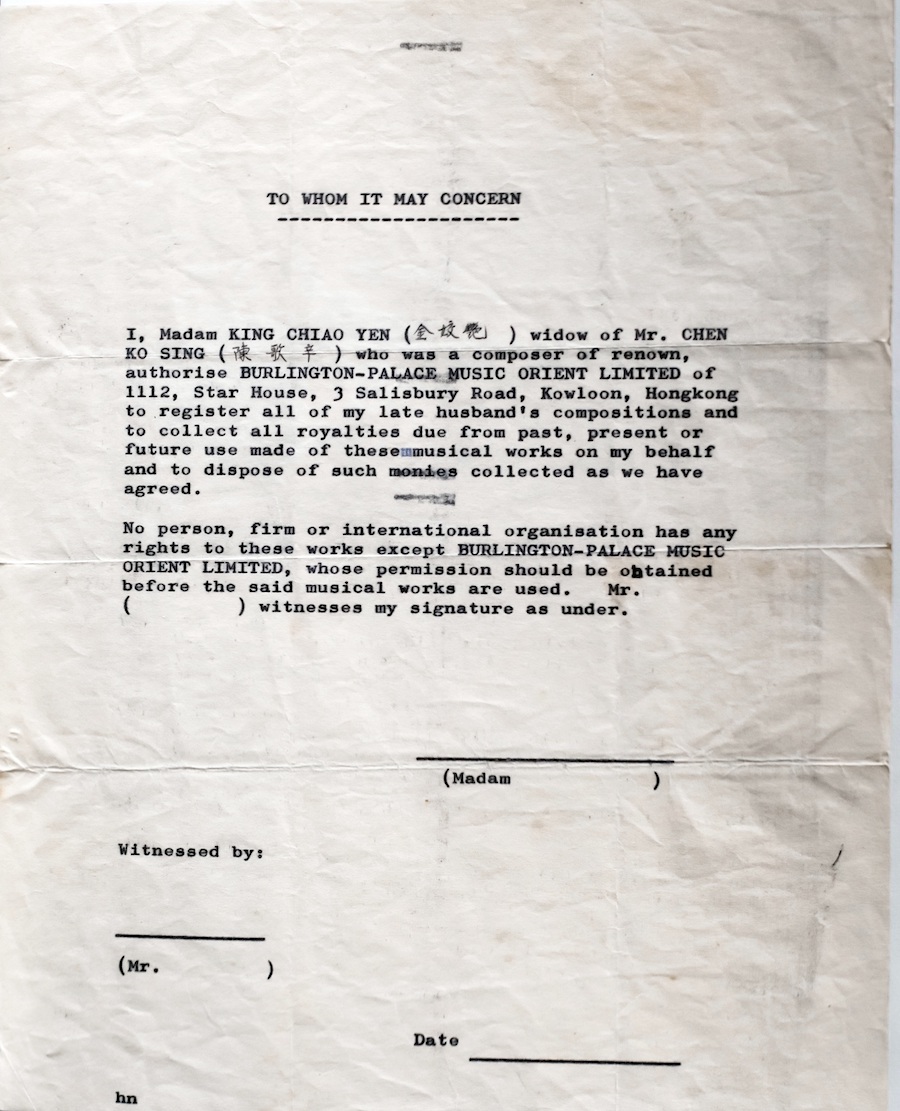

李中民在信中表現得很天真,企圖從中國大陸收取版稅,仿佛陳歌辛(戴“帽”已十六年)的那些“黃色音樂”還在內地發行。李的妻子何露(名字出現在李寫給徐德明的一封信中)當時任職于柏靈頓皇家音樂出版公司(Burlington-Palace Music Orient Limited),在文獻里幾乎沒有印記,可能是一家借了外國招牌的夫妻皮包公司。

2月27日,金嬌麗回信:“不知‘柏靈頓音樂出版公司’經您交涉后可有下文?其他方面可有少量版稅交付?甚念!即使小數目,對我目前的經濟狀況都是必需的。”此時的金嬌麗應該生活非常窘困,討債的聲音力透紙背,無畏而堅定。耐人尋味的是,她那聲呼喊,李中民不到一個禮拜就聽見了,回信落款是3月5日,推測當時滬港的郵政,南下遠比北上(慢時幾乎一個月)通暢。這封回信也只有金嬌麗的抄本:

陳太太:

你的來信剛收到,恰巧家兄厚襄亦在,上星期柏靈頓要員都在香港,可惜你的來信遲了五天。為了歌辛先生作品公司方面曾向英國版權協會詢查法律問題,回信是“在國內作品,均無版權。”但是厚襄在香港之作品,都有版稅收取,所以我想憑這一條尚有辦法補救。以前大長城時代之作品,有好多公司灌用,照例應當可以收取版稅,所以為造成既成事實計,我當于最近設法囑人灌幾曲歌辛先生在港作品之舊作,向柏靈頓交付版稅,同時附上授權書一紙,請簽就寄下,明天會另函寄上合約,謀事在人。希望柏靈頓肯接受登記,方能有版稅之保障也。

此請

近安

李中民字

三月五日

來自新加坡的四百港幣版稅遲遲不給,假設李中民是騙子,那么他的這封來信可謂圖窮匕見,他要版權代理授權書。除了繼續相信,金嬌麗別無他法。3月15日的回信寫道:“您寄來的授權書,我已簽就并寄上,希望能有所進展。”隨后的三個月,通信繼續,卻未提及版稅。金嬌麗在靜候佳音的暗潮洶涌之下,差遣李中民當一名免費的香港代購。李中民在4月25日的回信里附了治療關節炎的藥片,又推薦名為Deep Heat的藥膏。這封信因為無涉版稅,被金嬌麗留在身邊。收到藥物后,她在5月16日的回信里感激道:“藥膏要是方便也請寄來。據說有種治療類風濕關節炎療效很高的名叫‘三蛇膽’的藥,不知你處可有出售?若有望代買之。”接著筆鋒一轉,切入正題:“上次隨信寄上的授權書,不知可有下文?甚念!希望能將交涉情況告訴我,如有困難,是否另有途徑請關照。謝謝!”

李中民的確遇到了困難。回信如下:

陳太太:

五月十六日來信收到,近來心情甚劣,家兄五月初曾入醫院一次,而現又入了醫院。病況據醫生說甚為嚴重,腰子不能起功用而且血液只有常人三分之一(五月份曾輸了兩次血)。現在只有政府醫院之設備尚可勉醫,必要時要送臺北就醫,所以弄得我覆食不安。

來信中三蛇膽是藥酒,恐怕無法可寄,而且蛇膽是醫眼睛,而不是醫風濕,現只能郵包寄上藥膏一支,是外搽用的,歌辛先生之版權事,俟我心境略好當為辦理。

此請

近安

李中民

六月廿八日

1973年7月14日清晨五時許,李厚襄去世于九龍伊莉莎白醫院(見《新明日報》1973年7月22日第五版),這恰巧也是金嬌麗回信的日子:

中民先生:

接信后知厚襄兄病情嚴重,至為掛念,厚襄兄是歌辛當年故交,此時此刻我的心情是和你一樣的。版稅之事容當暫緩辦理。

巧的是近有朋友辛上德即將去港,他也是音樂界人士,在港也會留一段時間,所以我托他來你處了解交涉情況,如蒙抽空接待。則感激不盡。

厚襄病情是否好轉?請代問。

此致

近安

金嬌麗書于

1973.7.14

這封信的底稿留有“彭金河 僑務組 外事處 每星期三”的字樣,想來金嬌麗當時已有前往香港解決問題的準備,彭金河應該是涉外機構的員工,每周三方便找他幫忙。可惜赴港之事落空,與此同時,金嬌麗一直在等李中民的音訊。她在李氏來信的抄本的末尾批注道:“以上三封信于七三年寄來,以后無下文。”久等無果的她,那個念頭的聲音越來越響——自己好像上當受騙了。

李中民寄給金嬌麗的代理協議將她的名字錯寫成金嬌艷,楊涌收藏,鐵匠翻拍

二

1973年夏,陳歌辛之友、作曲家辛上德移居香港(那里有他的直系親戚)。金嬌麗后來在1974年11月寫給辛上德的信中透露自己夜訪之前的忐忑內心:“雖然歌辛在世時我們曾有過交往,但以后由于種種原因,已是十幾年沒有往來了。您臨行前我鼓足了勇氣來找您,您雖然一口答應,我還是將信將疑。”

辛上德1973年回信,局部,楊涌收藏,鐵匠翻拍

與李中民通信的這半年辰光里,金嬌麗連一分錢版稅都沒拿到,她已經起疑了。在上一封寫給李中民的信中,她委婉地表達了這層意思:“托他來你處了解交涉情況。”1973年8月1日,辛上德給金嬌麗匆匆回了他抵港之后的第一封信,內容簡短,道歉占了一半,為回復之遲,為行前不曾與陳鋼夫婦道別。涉及版稅的只有這部分:“李厚襄在我們到港前已去逝。版稅之事不能隨便委托他人辦理,港地人情淡薄,社會非常復雜,還好我在港地有不少很有地位的朋友,都是父親或者哥哥的好友,因他們是有地位,去見他們,尤其是委托他們給你辦理版稅之事,就不能過急,得慢慢來,總之一有眉目我就會去信詳告。請耐心等待一個時期。”

同月12日,金嬌麗回了一封長信,過半篇幅是在追溯她與李中民的書信往來。“此后情況就愈來愈不妙,從一場千元、萬元的收入逐步化為烏有,這里面原由我也實在搞不清楚,看來最清楚的還是李中民(李厚襄已死)……”她寫到這句的時候,明顯帶了情緒,“對于李厚襄我還有所信任,對李中民,我就很不了解了”。內心之矛盾,一方面說:“我的事你也不必過分掛在心上。你還有你自己的事要辦。”另一方面洋洋灑灑寫下更多囑托,信末又添了一長段備注:

歌辛作品,皆為解放前之舊作,在香港百代公司、大長城唱片公司等所錄唱片。

作品名字大多是用筆名。當時歌唱者是演員龔秋霞、陳娟娟等人,若能遇到她們,約能告知(長城影片公司)。

信寄出三個月回音全無,按捺不住的金嬌麗于11月19日又補了一封:“您在港不知是否居半年左右,然后去馬來西亞,現在已經過去將近四個月,我不免有些著急。”她擔心的是:“我給李中民的親筆合同,不知他會作什么用途?自他哥哥李厚襄過世后他從未來過信,我很不放心。”她說了許多設想,歸根結底:“我是否能索性委托你辦理?這樣可以使我安心些,當然對你不無麻煩。”

辛上德的回信讓人讀了七上八下。先是安慰:“如果我返馬手續辦妥也不要緊,為將你所托之事辦得有些結果(無論成與否),都會給你一個詳細答復。”再潑冷水:“港地是個十分復雜尖銳的環境,大大小小的騙子無奇不有……您給李的弟弟的親筆合同,看來太輕易相信其‘弟弟’了。”第二個弟弟多了引號,辛上德似乎假設了兩種騙局:一、李中民行騙;二、有人冒充李中民行騙。信末,他承諾:“您的事該如何進行和辦理,待我們和律師研究后,再告訴您。”

這封信沒有落款時間,應該書于1973年11月底,因為金嬌麗的后續回信發生在12月6日。信中,她補充了版稅懸念之緣起:“1950年回國前夕歌辛曾拜托李厚襄代收香港百代、大長城等唱片公司版稅。文化大革命前夕李厚襄來信,請我們找百代公司會計汪小姐收取版稅,當時因經濟上無此需要,后來連地址也遺失了,就沒有聯系。”在楊涌先生收藏的這批金氏遺物中,并沒有李厚襄來信的原件或抄本。

12月28日,辛上德寫信告知事態進展:“1 通過有關朋友,和陳娟娟通過電話,然后又知道姚莉任職于百代唱片公司。2 和百代取得聯系后,他們非常熱情,過些時候百代會直接去信給您。3 百代已明確指出:李某人根本沒有和他們聯系過有關歌辛的稿費事。4 他們希望您設法將以前所有簽過的合同即寄來給我,或直接寄給他們:地址是九龍尖沙咀星光行1517室劉煥蘋小姐收(是姚莉小姐指定她和您或我聯系的)。5 建議您將一些證件之類的東西寄來,亦可直接寄給她們。6 她們一致表示待您的信或(合同證件等)寄來后一定負責給您詳細搞妥,該付給您的稿費,如查到,一定會付上寄去給您的……”

金嬌麗讀完來信大抵是喜憂參半,心情和李中民其人其事一樣復雜。所幸版稅還存在百代,除了感謝跑腿的辛上德,姚莉的功勞也不小。她在舊上海唱過陳歌辛寫的時代曲,應是一個念舊之人,憑著歌壇地位以及在香港百代的監制職位跟公司打了招呼,不過公事公辦,付錢的前提是金嬌麗能夠拿出陳歌辛與百代唱片之間的業務合同,再提供她家屬身份的證件,兩者缺一不可。參閱金嬌麗1974年1月9日寫給百代會計劉煥蘋的書信底稿,她在1月初收到了劉煥蘋代表百代的回信,要求她提供上述證物。

出示合同的要求貌似合理,實則荒唐。百代方面既認可自己使用了(唱片再版或老歌新唱)陳歌辛的作品,則百代必然曾獲陳歌辛授權,而且作品尚在版權保護期(起碼是作者死后五十年)內,就理應支付版稅,否則,相當于百代宣稱自己未經授權灌錄唱片。

就這樣,弱勢的金嬌麗當年被如此霸道的理由卡了脖子,她在給劉煥蘋的回信里很為難地寫道:“您問及的證件事宜,由于當年歌辛和我歸國前,對稿費看得較淡,只是隨意委托李厚襄先生辦理,以后我們一直未過問此事,也從未收過稿費,至于合同副本,一方面歌辛已死,另一方面事隔經年,不知是否有,或者已經遺失,總之是我找不到了。”她只有旁證:“我這里所保存的李中民先生來信及授權書副本,雖談不上是證件,但可能有些用處,因此我就依尊囑寄辛上德先生處,供參考。”

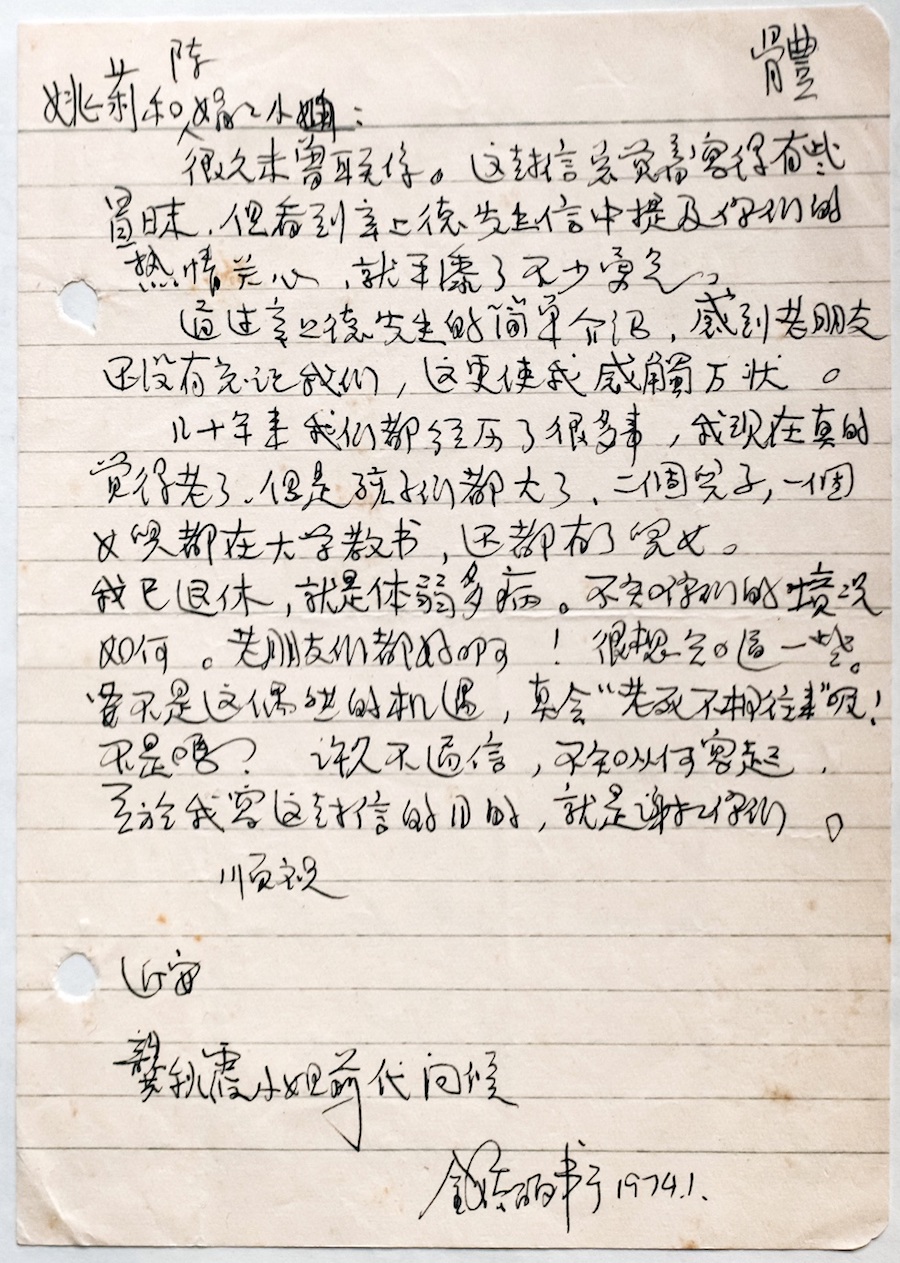

同時另起一封信,給故人:

姚莉和陳娟娟小姐:

很久未曾聯系你。這封信總覺著寫得有些冒昧,但看到辛上德先生信中提及你們的熱情關心,就平添了不少勇氣。

通過辛上德先生的簡單介紹,感到老朋友還沒有忘記我們,這更使我感觸萬狀。

幾十年來我們都經歷了很多事,我現在真的覺得老了,但是孩子們都大了,二個兒子、一個女兒都在大學教書,還都有了兒女。

我已退休,就是體弱多病。不知你們的境況如何。老朋友們都好啊!很想知道一些。要不是這偶然的機遇,真會‘老死不相往來’呢!不是嗎?許久不通信,不知從何寫起,至于我寫這封信的目的,就是謝謝你們。

順祝

近安

龔秋霞小姐前代問候

金嬌麗書于1974.1

金嬌麗1974年1月給姚莉書信之底稿,楊涌收藏,鐵匠翻拍

信附在1月9日寫給辛上德的長信里,請他轉交。金嬌麗對他坦言:“現在問題是如無歌辛手簽合約,是否有其他辦法?是不是能夠索性委托你來辦理?”

不久,金嬌麗收到劉煥蘋的第二封來信,內容不詳,但在金嬌麗5月8日給辛上德的信中留了蹤跡:“一月十七日就收到她的回信,看來由于沒有歌辛的親筆合約,有些阻礙,所以回信說要等總經理從星加坡回來后才能決定,并說如有進一步消息,會及早通知我,至今已是五月份了,還是杳無音訊……”上海此時局勢生變,金嬌麗寫道:“運動正在穩步深入取得很大成就,工農業生產、社會生活都很正常,呈現出欣欣向榮的景象。近日銀行人員還來宣傳對外政策,鼓勵爭取外匯的意義。”她把這些改觀當補品吃,或者說,安慰自己。她在11月5日給辛上德的信中有如此覺悟:“歌辛雖亡故,但他的作品仍在使用,家屬的利益應該是不可剝奪的。”也清楚百代方面:“總經理未必會離開公司的立場來理解一個家屬的申述,而劉小姐雖熱心,但作為公司的雇員,也是無能為力的。”近乎殘酷的自省成了她消極等待劉煥蘋回信的原因之一。12月10日,辛上德在給金嬌麗的回信中也表現出相似的無奈與疲累:“你的來信收到,內心深感不安,沒有給你辦成所委托之事。香港這個尖銳、復雜、人情淡薄的社會,什么事都得講‘證明’(當時歌辛的合約證明),如果有這份東西,早就解決了,而投訴于法律,更需要這份東西,沒有它,法律上根本就不成立。”

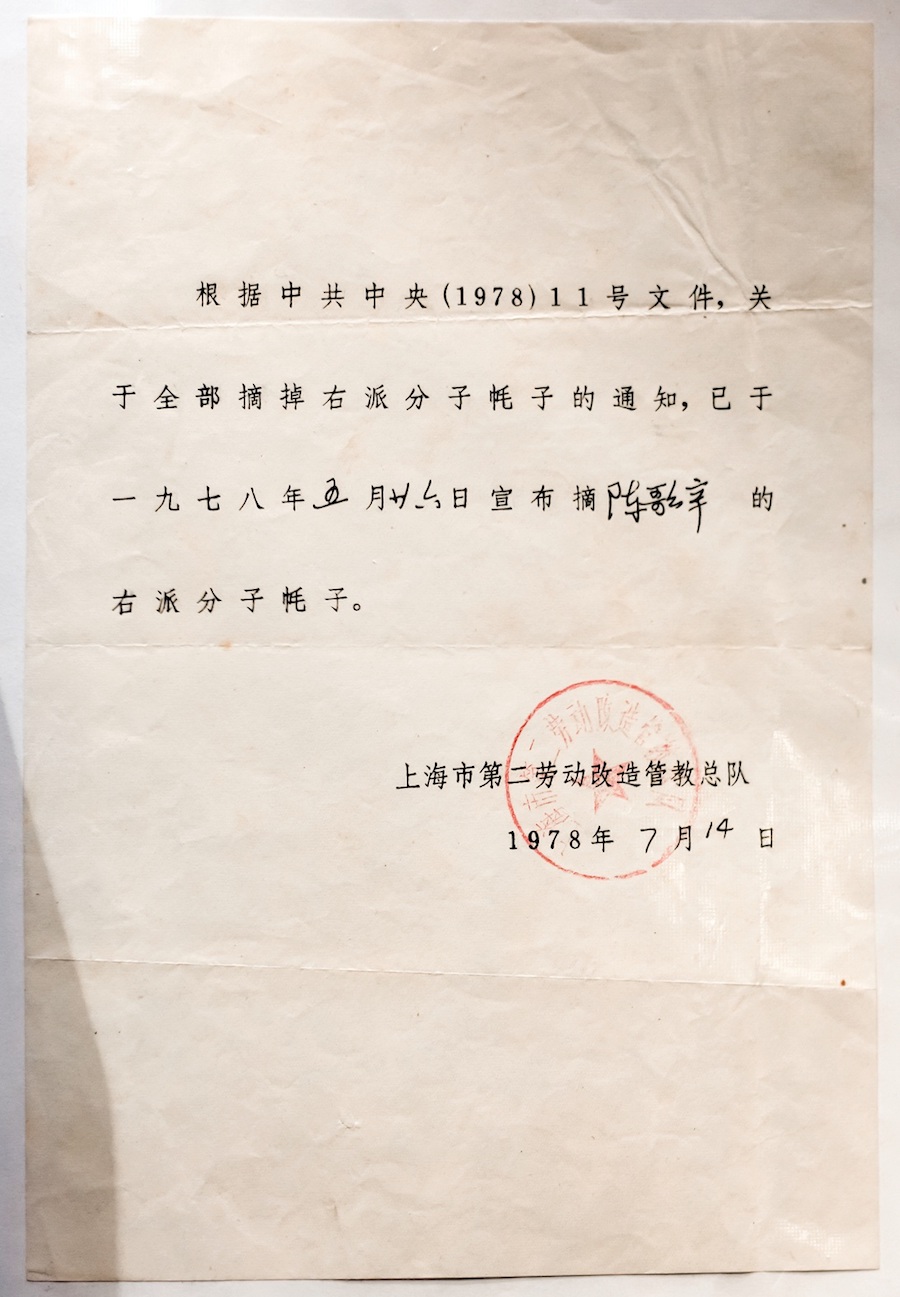

忙了幾年,版稅之事再度退回原點。金嬌麗的追討工作被迫進入一段漫長的冬眠,好在陳歌辛的摘帽問題終于解決。在金氏遺物中有一份蓋了紅印的平反證明:

根據中共中央(1978)11號文件,關于全部摘掉右派分子帽子的通知,已于一九七八年五月廿六日宣布摘陳歌辛的右派分子帽子。

上海市第二勞動改造管教總隊

1978年7月14日

陳歌辛摘帽文件,楊涌收藏,鐵匠翻拍

1978年6月25日,金嬌麗收到辛上德從香港寄來的食品郵包一件,隔天她開始草擬回信,于29日寄出。她寫道:“今年年初,王小琳由港來滬,見到我兒小辛,并帶來您給我的口信,說是關于歌辛版稅事,最好我能親自去港一行云。”小辛即陳鋼,在幾封家書里有這個昵稱。金嬌麗接著向辛上德介紹國內撥亂反正之近況,談及亡夫的摘帽,她說:“我全家大小都為之稱幸,從今以后,可揚眉吐氣,振作精神做人了。大兒陳鋼過去的‘梁祝’作品全國已重再廣播,新作曲作品也不斷發表,小兒陳東多年來幻想轉入合唱團屢屢碰壁,前幾個月,已蒙‘拔尖’,正式轉入‘上海樂團合唱隊’,并充當朗誦主要角色。在這次‘上海之春’恢復演出中,都有他們兄弟倆的一分。”

“上海之春”創辦于1960年,1966年辦完第七屆后停擺,1978年恢復,查閱“上海之春國際音樂節”官網,在第八屆的節目單上可見陳東朗誦的《黃河大合唱》,以及陳鋼參與創作的小提琴協奏曲《梁山伯與祝英臺》。“這種可喜的事,想您知道后,定也為他們額手稱幸,”金嬌麗寫道,“至于我個人,我同樣也為局勢清朗而心情舒暢,決心想把歌辛的版稅事,不論成敗得失,弄出一個結論,以了此懸念。不過,如不仰仗您的大力,我只好望洋興嘆,無能為力”。她又堆砌了許多感激與溢美的詞句,然后寫道:“我直率告訴您,按目前這里情況,‘我親自去港’是一樁辦不到的事,一是因我沒有直系親屬在港,政府不會讓我去;二是如說為了交涉亡夫版稅為國家爭取點外匯為理由,但我一時又提供不出有說服力的證明文件,因此徒嘆奈何。不過我想知道,您建議我最好赴港一次,其原因到底是什么,望您把經過情況詳細告知我。”她還是放不下李中民:“他這種行徑,不免使人猜疑,不知他葫蘆里賣的什么藥,我希望您能探悉一個究竟,明了這事的真相,以便考慮對策。”所謂對策,大概是寄希望于李中民持有陳歌辛與百代公司的合約或合約副本,否則何苦再尋麻煩。

7月7日,辛上德回信道:“恰好最近有一位叫徐德明的,是認識李厚襄、李中民等人。徐先生是吹口琴的,他在本月中旬將去上海探親。我們已盡量說服他去上海時一定去拜訪您。”信末,辛上德還抄錄了從徐德明處問到的李中民的新加坡地址。

參考陳國勛2003年為《口琴藝術》寫的《徐德明簡介》,徐1929年生于上海浦東,1947年赴港從事電影音樂制作,1979年移居檀香山。1984年9月2日的《新民晚報》在第二版刊文《留支樂曲在家鄉——記美籍華裔口琴家徐德明》,寫他:“一九四七年,為了謀生,他來到香港當了汽車噴漆工……五年前,徐德明移居美國檀香山,專職從事口琴技藝傳授和演奏。”

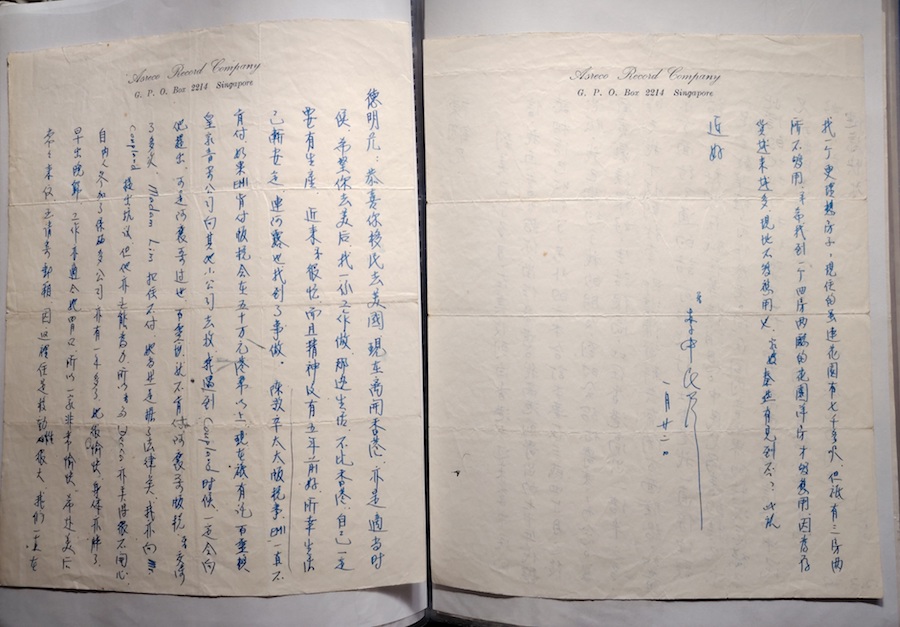

1984年徐德明衣錦還鄉,在上海辦了音樂會,還上電視臺錄制節目,1978年的回滬純屬私人行程。那年夏天,金嬌麗在上海見到了徐德明,她在1979年寫給姚莉的信中提了一筆:“去年曾聽徐德明告知說:‘姚敏先生逝世前曾透露,在匯豐銀行有歌辛的巨款版稅存著。’”

熱心腸的徐德明后來還把李中民于1980年1月22日寫給他的信箋寄送金嬌麗。信中,李中民這樣向徐德明解釋:“陳歌辛太太版稅事,EMI一直不肯付,如果EMI肯付版稅會在五十萬元港幣以上,現在只有托百靈頓皇家音樂公司向其他小公司去收,我遇到Coupland時候一定會向他提出。”

李中民1980年寫給徐德明的信,談及版稅之事,楊涌收藏

看起來,李中民與百代公司,在各自面對金嬌麗時都在踢皮球。至于李中民的葫蘆里到底賣的什么藥,仍是無解之謎。

三

1979年11月30日,金嬌麗寫了一封長信給姚莉。起因是:“最近EMI公司的王福林先生也證明有歌辛版稅存在匯豐銀行。可喜的是,他說只須我寄一些有關我是陳歌辛的妻子的證明去,似乎這樣就可拿到這筆版稅了。這消息又引起了我多年來渴望著的希望!我將努力去辦證明,但若您和其它老朋友肯根據我寄上的我們夫婦照片代為作證可行的話,你能作證嗎?”

她在上海已有行動:“我到中國銀行申請協助取回此款,但中國銀行要我告知是何年何月何名何號碼存折后才能代查,我因不知,只好作罷。今來信要求您幾件事,煩請大力協助。第一,這筆匯豐銀行的款子,不知您能否查出何年何月何名何號碼存折?”又說:“想麻煩您了解一下,有關歌辛的作品有哪些歌曲?是哪位演員所唱?還有歌辛的作詞作曲?他的名字有陳歌辛、陳昌壽、林枚、戈忻。如果查到這些時,也是一個根據,過去不論在祖國的上海或在香港,和唱片公司都是有合同的,73年EMI唱片公司的劉煥屏小姐(當時她做會計,現聽說到別處做經理去了)來信也承認百代從大陸搬至香港時遺失了不少合同,問我可有付本,若有他們就給付清,無奈合同早已遺失。劉小姐過去甚關心此事,不知您還能找到她幫忙嗎?”

姚莉應該是幫忙了。一個月后,金嬌麗從百代香港收到一筆版稅,她稱匯款人“陳經理”,在1980年1月5日的回信里她寫道:“目前收到您的來函;匯款亦于元旦前收到,在此謹表示感謝!關于陳歌辛先生的版稅,我記得他在港期間除用‘陳歌辛’的名字外,尚有‘陳昌壽’、‘林枚’、‘戈忻’等筆名。為此我想勞駕陳經理有便再進一步查閱,是否有遺漏的版稅?”

在1985年7月4日金嬌麗寫給黃志煒的信中,記錄了她收到的這筆版稅的數目:“于1979年十二月曾收到EMI最后一筆版稅港幣683.36。”按當時匯率,折算人民幣在兩百元出頭,幾乎是老百姓大半年的收入。不過與她追求的五十萬港幣天差地別。“最后一筆”說明在1980年至1985年7月這段辰光,百代沒有繼續向陳歌辛家屬支付版稅,這也是讓人迷惑、前后矛盾的一招。

以金嬌麗為首的陳氏家屬一直沒有放棄在版稅這個層面討要一個公平,正如他們為陳歌辛平反,哪怕摘“帽”達成,還有許多的消毒去污工作要辛苦。在金氏遺物中留存了大量的申訴材料、機關證明以及個人檔案。譬如這份公證書的底稿:

申請公證人金嬌麗,女,生于1917年11月3日,上影樂團工作,現已經退休。在1934年與陳歌辛結為夫婦,育有長子陳鋼、次子陳鏗、三女陳麗、幼子陳東四人。陳歌辛已于1961年1月25日病故。陳歌辛生前在香港EMI百代等唱片公司擁有大量版稅未取,今因長子陳鋼赴美講學,將經香港回國,特授權于陳鋼洽辦遺產事宜。

1.在此特證明陳鋼確系陳歌辛之長子

2.在此特證明陳歌辛已于1961年1月25日于安徽白茅嶺農村長樂分場病故

代申請人

金嬌麗

1981.2.23

1981年,哪怕陳鋼代母赴港交涉,版稅問題依舊未能解決。

同年5月5日,金嬌麗給李香蘭寫了一封長信,核心內容如下:“最近,黎錦光先生將有日本之行,我曾托他代我向您問候,并擬請求您百忙中為我就上述情況出點主意,以及代為向過去勝利公司的有關方面,取得聯系,設法能追索一點歌辛的版權酬金。”說得更直白點,黎先生要去日本,而日本的勝利公司用了不少陳歌辛的作品,請李香蘭像姚莉處理百代問題那樣跟勝利公司打一聲招呼。

金嬌麗寫給李香蘭的信,局部,楊涌收藏,鐵匠翻拍

李香蘭幫忙了嗎?此事在金氏遺物中沒有下文。

四年后,一潭死水的版稅懸念起了漣漪。金嬌麗收到所謂柏靈頓音樂出版公司員工黃志煒的來信,由于金氏遺物中沒有這封來信的原件或抄本,我們只能從金的回信中推斷發生了什么。線索如下:“今悉柏靈頓音樂出版公司提出歌辛之版稅委托該公司之事……鑒于貴處來信涉及歌辛之作品,如‘玫瑰玫瑰我愛你’‘初戀’‘可愛的早晨’‘永遠的微笑’等作品均為解放前于上海百代公司所錄。其它也有大部分作品約于香港錄制。如這類作品由柏靈頓重錄制的話,那就有可能是接到我的委托書后所錄,但分文稿費未得,今豈有漁翁得利之理……至于您所摘錄陳歌辛先生作品的出版年份,有待查考,待查明后即奉告。”黃志煒的來信應該提到“柏靈頓”重錄過陳歌辛的作品,近期還有類似的計劃,所以來信打聽原作的出版年份,這種行為似乎還找了一個合法的理由——“柏靈頓”有委托書。由此,金嬌麗發現了回望李中民迷之操作的一種新角度:李中民主動與陳歌辛的遺孀打交道,是為了拿到重錄作品的合法授權。無論這種假設是否成立,李中民都欠金嬌麗一句解釋、一聲道歉。

可惜在楊涌先生收藏的這批金氏遺物中,這封寫給黃志煒的長信是一個戛然而止的句號,陳歌辛的版稅懸念似乎定格在了1985年7月4日。后續發展不詳,我只清楚,陳氏家屬最終與百代達成了某種和解。

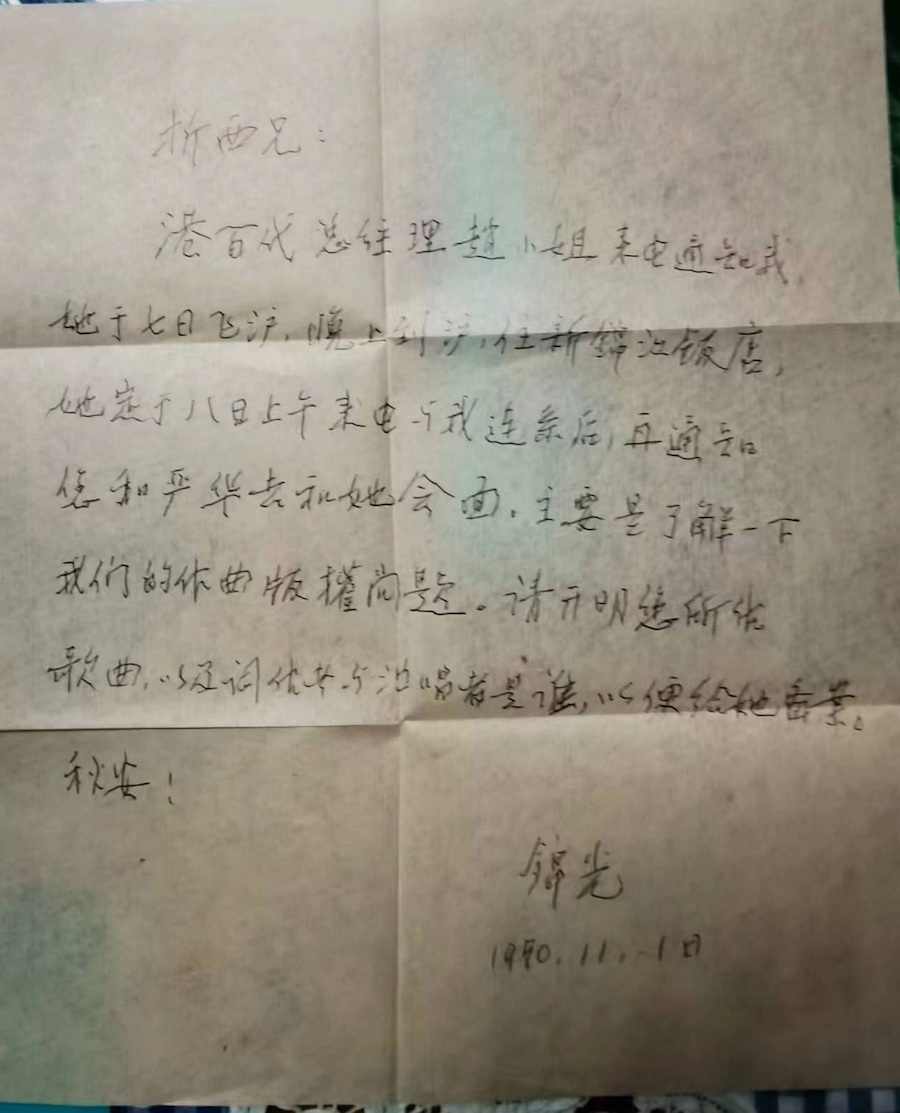

故事在1990年迎來了一個明媚的轉折。百代香港公司中文部的趙月英(Teresa Chiu)女士為籌備《百代·中國時代曲名典》的系列唱片,帶了香港團隊北上拜訪那些留在大陸的時代曲名宿,或他們的家屬。此行之目的記錄在兩位時代曲大作家的通信中:

折西兄:

港百代總經理趙小姐來電通知我,她于七日飛滬,晚上到滬,住新錦江飯店,她定于八日上午來電與我連系后,再通知您和嚴華去和她會面,主要是了解一下我們的作曲版權問題。請開明您所作歌曲以及詞作者與演唱者是誰,以便給她備案。秋安!

錦光

1990.11.1日

黎錦光給嚴折西的信,嚴半之供圖

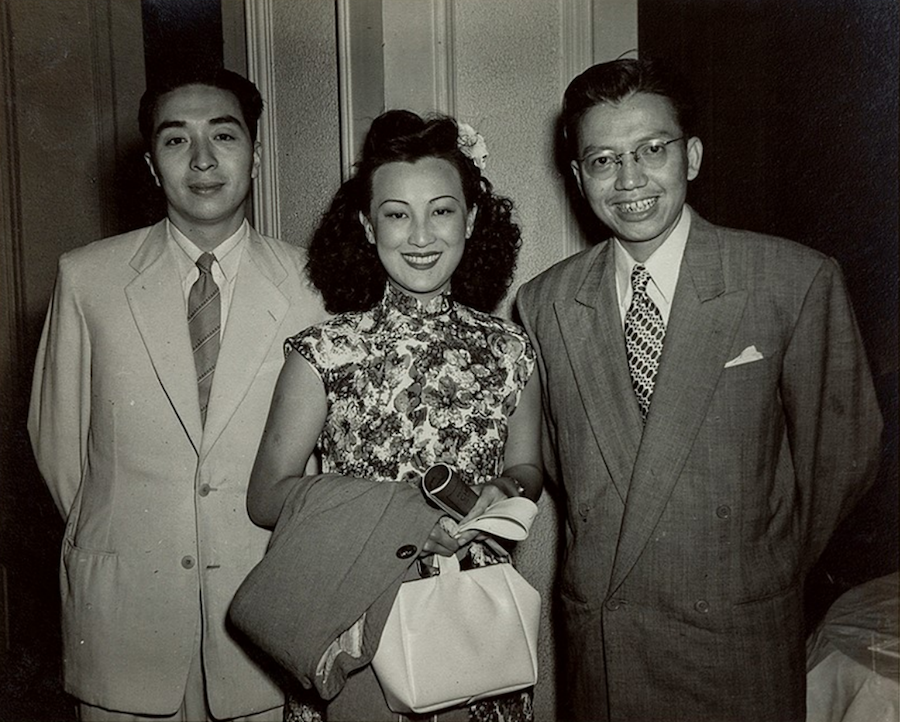

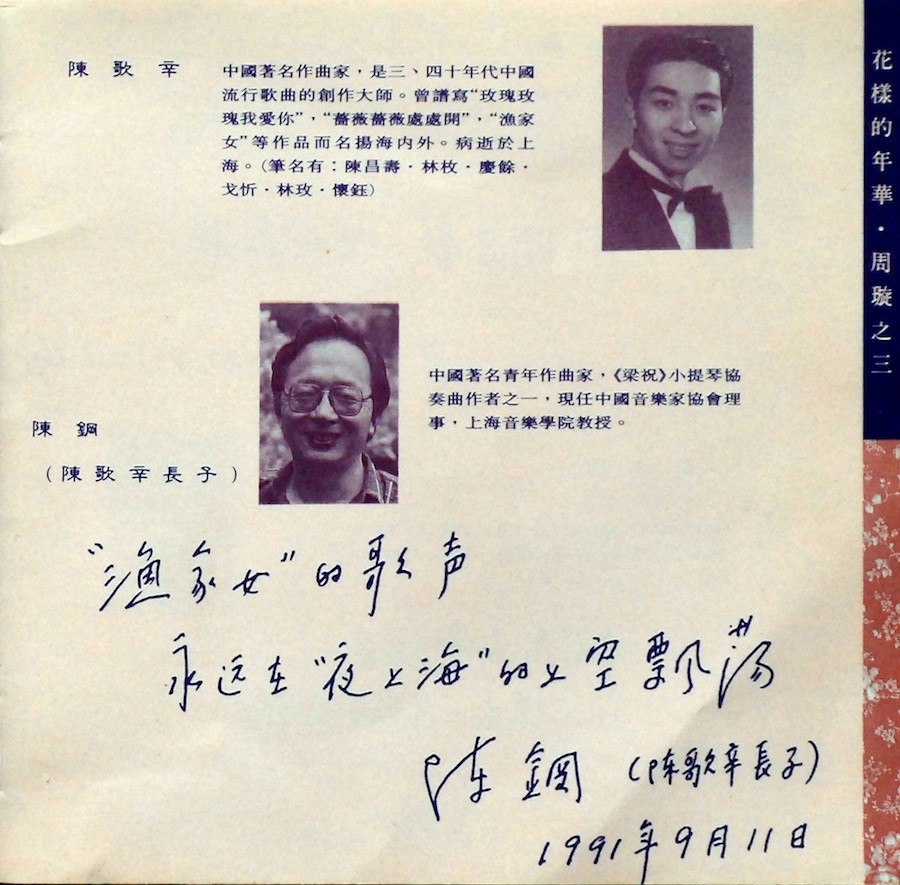

這封信目前由嚴折西的幼子嚴半之保存,說明當時黎錦光是“中國時代曲名典”項目的上海聯絡人。嚴半之先生還給了我兩組老照片。一組是1990年11月8日在新錦江飯店聚餐的留影,席間九人,黎錦光、嚴折西、嚴華各帶了一名家屬,趙月英的形象酷似靳羽西。陳歌辛的家屬缺席,原因不明,但是次年9月11日,趙月英一行見到了陳鋼,后者為《百代·中國時代曲名典》的周璇專輯寫下寄語:“‘漁家女’的歌聲,永遠在‘夜上海’的上空飄蕩。”其中含了周璇首唱的兩首時代曲杰作《漁家女》《夜上海》,作曲皆為陳歌辛。

陳歌辛(左一)旅港時期與周璇合影,攝影佚名

《百代·中國時代曲名典》封面之一,嚴半之供圖

1990年11月8日,時代曲元老們在新錦江重聚,左起:黎芳、黎錦光、嚴折西夫婦、趙月英、嚴華夫婦,嚴半之供圖

陳鋼代替父親為“名典”系列寫寄語,嚴半之供圖

嚴半之記得,1990年11月8日在新錦江飯店是其父與趙月英的首次會面,趙女士介紹了整個項目,歌曲授權需要簽署合同,有版稅。第二次會面是1991年9月12日在嚴家舊宅(南京西路1451弄17號,今靜安嘉里中心),當時趙月英帶了幾十份歌曲授權合同讓嚴折西簽署,隨行的香港攝影師(用的是尼康當年最頂級的全自動對焦F801,他見嚴半之用Fujica機械相機拍他,露出詭異的笑容)為嚴折西拍的照片后來用在了周璇專輯的內頁。和陳鋼一樣,嚴折西也為那本內頁題寫了寄語。這應該是趙月英當年尋訪時代曲元老的標準操作,所以百代香港公司必然與陳歌辛的家屬簽署了最新的授權合同,此時,距離陳歌辛去世已有三十年。一年后,中國正式加入保護著作權的《伯爾尼公約》。

四

今年9月19日,是陳歌辛的一百一十周年誕辰。要客觀評價這位時代曲巨星是非常困難的,他過于復雜,在過往的歷史中,人們傾向于只看他的某一面。太平洋戰爭之后,日本人認定他是共產黨,抗戰勝利之后,國民政府認定他是附逆,這兩次認定都給他帶來了牢獄之災以及更深遠的歷史問題。仿佛變色龍,他的底色讓人琢磨不透,而他的靈魂一直不合時宜。

1944年,陳歌辛接受《翰林》雜志的專訪,談及李香蘭的歌藝,他吐槽道:“不要以為我把她看作一個職業的歌唱家。我相信她的音樂會的聽眾與其說是音樂會的聽眾,毋寧說是一群影迷。”當時上海人民還活在帝國主義的陰影之下,記者打圓場說:“音樂愛好者也不在少數吧。”豈料陳歌辛的嘴巴張得更大,他說:“我以為很少,真正的音樂愛好者很少。”又說:“我從來不想抹煞任何人的好處過,我只說不能把李香蘭當作職業的歌手看罷了……最初她見我時說她是唱大歌劇的最高的華麗的女高音,我發現她不是,隨即講了些關于華麗女高音和大歌劇的話,再加上一句干脆的結論:‘你不是Coloratura Soprano’……”(《翰林》1944年第一期,22、23頁)

回望陳歌辛,他的身上有一種不合時宜的浪漫,浪漫得讓人心碎。他一直沒有放棄創作,哪怕是在白茅嶺農場,白天干重體力勞動,他還在堅持寫歌。這時期的作品連同他寫的家書,金嬌麗都妥善保存,仿佛在編圖書館索引卡片,每封家書的信封上都有她娟秀的字跡,寫清楚收到的日期、這是第幾封。

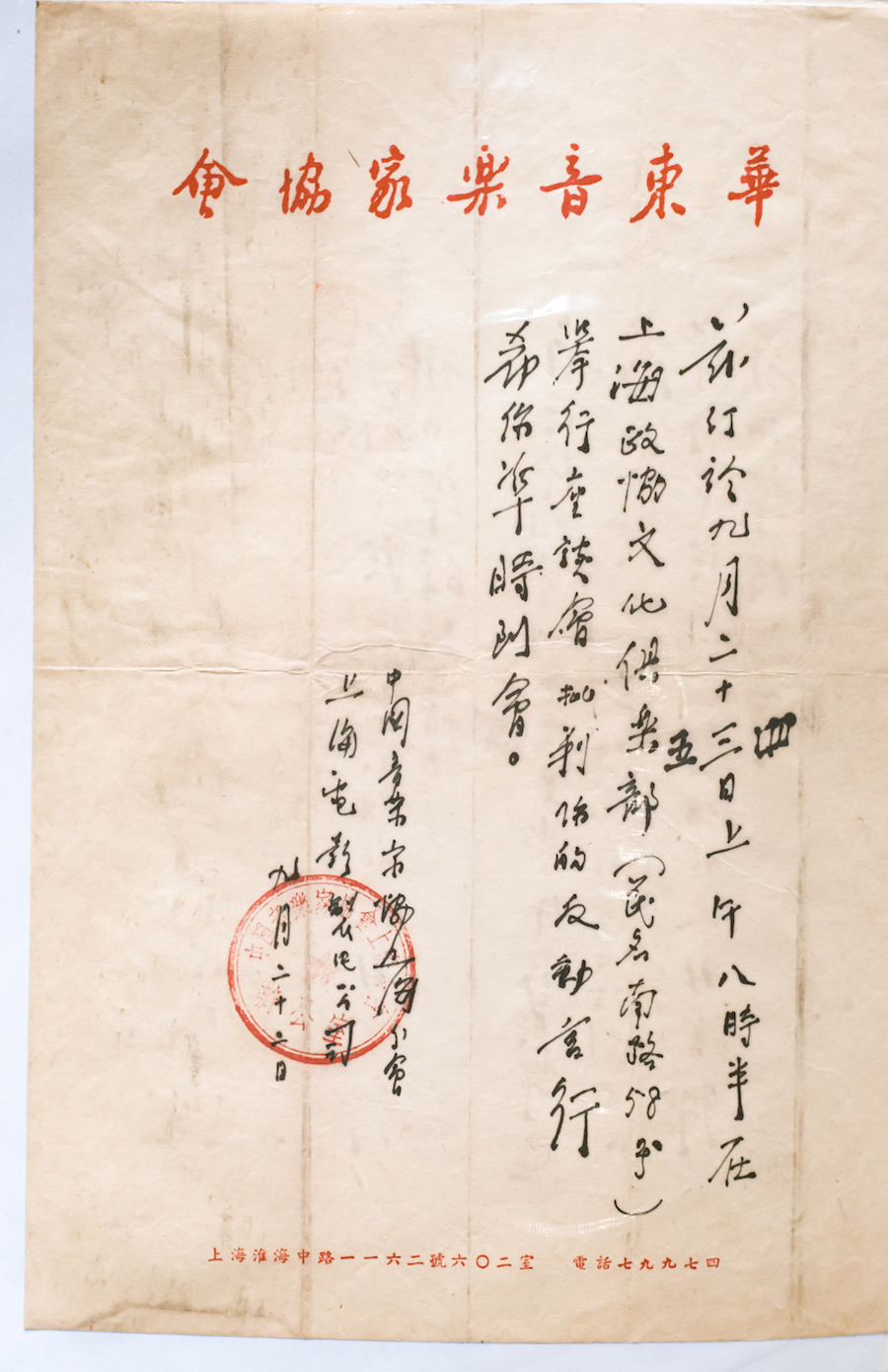

在這批金氏遺物中,還有一封中國音樂家協會上海分會、上海電影制片公司于1957年9月22日聯署的通知書:“茲定于九月二十三四五日上午八時半在上海政協文化俱樂部(茂名南路58號)舉行座談會……希你準時到會。”

改變陳歌辛命運的那次座談會,楊涌收藏,鐵匠翻拍

這次座談會徹底改變了陳歌辛以及他所有作品的命運。會議內容在同年9、10月的《解放日報》有大量的回聲與發酵,讓我對陳歌辛,更對那些發言的文化名人產生了極大的困惑。

時至今日,我依舊無法看清楚陳歌辛,我只清楚,他為中國流行歌曲做出了極大的貢獻,這一點,毋庸置疑。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司