- 6

- +1151

《破壁書》:三次元的人們為什么需要了解網絡亞文化

【編者按】

每一天、每一小時、每一分、每一秒,一個個網絡部落都在生產著新話語。即便是很多對網絡文化毫不關心的人,也會注意到流行詞匯對日常表達的滲透和影響。但對于這些詞匯背后的網絡文化部落生態,大多數人都知之甚少,大量的誤解、誤用也由此產生。

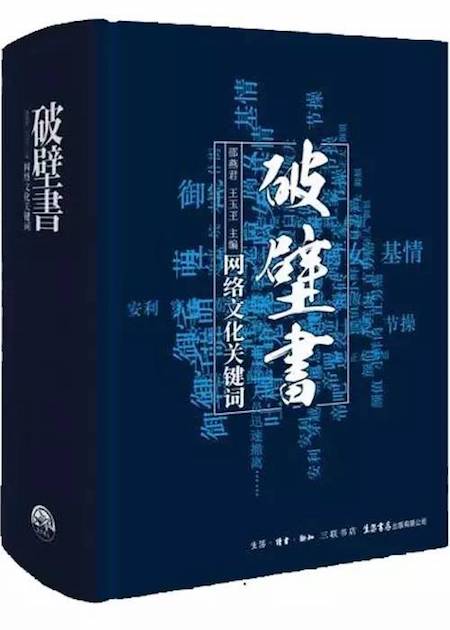

近期,由北京大學中文系長聘制副教授邵燕君主編、北大網絡文學論壇十多位“學者粉絲”主筆的《破壁書——網絡文化關鍵詞》一書由三聯生活書店出版。這本詞典收錄了245個網絡文化核心關鍵詞,講述每個詞匯的來龍去脈和演變源流,試圖打破主流文化與網絡亞文化之間的壁壘。本文第一部分是主編邵燕君為《破壁書》所寫的序言,介紹了該書的緣起、參照和時代意義。第二部分為該書六個單元——二次元·宅文化、同人·粉絲文化、女性向·耽美文化、網絡文學、電子游戲、社會流行詞——的主筆對特定網絡文化部落的介紹,旨在讓三次元的人們看到,主流文化與亞文化之間的壁壘早已不再分明,與其無視或抵抗,不如理解而同情。

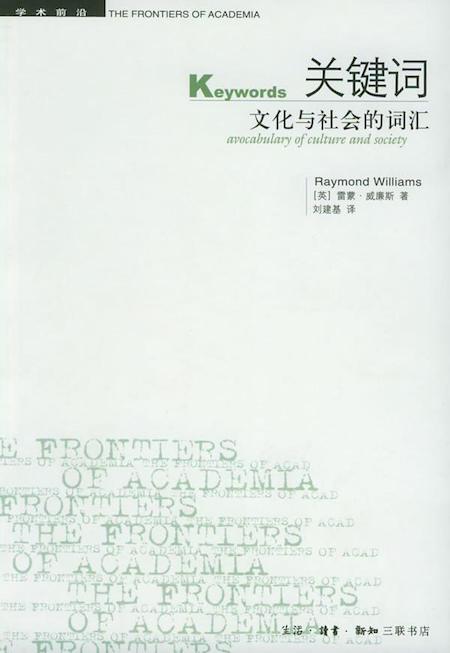

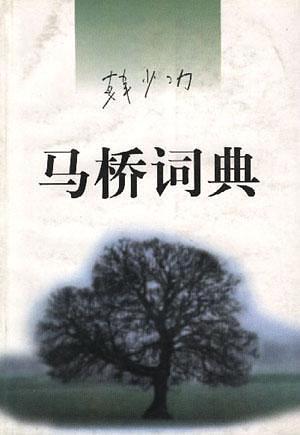

這部書的寫作有兩個繞不過去的致敬和參照的對象,一個是雷蒙德·威廉斯的《關鍵詞——文化與社會詞匯》,一個是的韓少功《馬橋詞典》。

在《關鍵詞》一書的導言里,威廉斯說,他寫這本書的緣起是,1945年二戰結束后,當他從陸軍退役回到離開4年半的劍橋時,驀然發現“事實上他們并沒有講同樣的語言”。這差異的背后,有階級,有時間。雖然,每一個群體講的都是自己的語言,但大家卻只能聽到最主流群體發聲。通常,語言的演變需要幾個世紀的時間,但遇上大變動的時期,比如戰爭,裂縫一下子就撕出來了,遮不住,縫不起。所以,他強調,這本《關鍵詞》,“它不是一本詞典,也不是特殊學科的術語匯編。這本書不是詞典發展史的一串注腳,也不是針對許多詞語所下的一串定義之組合。它應該算是對于一種詞匯質疑探詢的紀錄,這類詞匯包含了英文里對習俗制度廣為討論的一些語匯及意義——這種習俗、制度,現在我們通常將其歸類為文化與社會”。就我的理解,威廉斯在這里強調的是,這不是一堆冷冰冰、純客觀的知識,而是一個熱騰騰、有立場的爭辯過程,這里收集的詞都是“意味深長且具有指示性的”。

在《馬橋詞典》一書的后記里,韓少功也談到了他的寫作緣起。一次,他在海南島菜場上向當地賣主問一種不知名的魚的名稱,賣主瞪大眼睛說“海魚”,再問之下,不耐煩的說“大魚么!”當時他差一點嘲笑、可憐他們語言貧乏,后來知道自己錯了。海南有全國最大的海域,有數不盡的漁村,歷史悠久的漁業。關于魚的詞匯量這里應該是最大的。真正的漁民,對于幾百種魚以及魚的每個部位以及魚的各種狀態,都有特定的語詞,都有細致、準確的表達和描述,足可以編出一本厚厚的詞典。但這些絕大部分無法進入普通話。“他們嘲啾嘔啞嘰哩哇啦,很大程度上還隱匿在我無法進入的語言屏障之后,深藏在中文普通話無法照亮的暗夜里。他們接受了這種暗夜。” 《馬橋詞典》的寫作動機就是揭開普通話的語言屏障,深入嘲啾嘔啞嘰哩哇啦的方言,按照它的原生語義和價值體系編寫詞典。這是對普通話霸權的顛覆,也是對大一統的文化觀念的顛覆,更深遠處則指向全球化和普世主義價值體系。

主編這部《網絡文化關鍵詞》,我也有一番緣起。2011年春季學期,我正式在北大開設網絡文學研究課程。我突然發現,在這個課堂上,同學們的話和我平時聽到的不一樣了。課后,我請他們吃飯,特意和他們說:“不用管我,說你們自己的話。”于是,我完全聽不懂了,無論是他們聊的內容,還是他們用的黑話。原來,他們平時只是在用我們聽得懂的話和我們講話,除非你懂他們的“切口”,否則,這套方言系統不會像你開放。

后來,我讀到韓國留學生崔宰溶的博士論文,他說,傳統學者要研究網絡文學,先要把自己當成一個外地人,要聽懂“土著”們的話,才有資格講話。我深以為然,更加端正了學習態度。以后的幾年,我天天在向學生們學說話。剛開始,只能大概聽懂,但不敢插話,因為把握不好分寸尺度。有時在微信群里聊天,一句話要查幾次百度。不懂的黑話還好說,最怕的是你以為你知道的詞,其實詞義已經發生了變化,比如人品,比如節操,比如聽到“茍利國家生死以”,自然想起林則徐。好在有學生們不厭其煩地幫我補各種“梗”,講解各種用法的微妙差異。待到我開始比較順暢的和他們講話了,我同輩的朋友卻說,你的話越來越聽不懂了。

其實,學會“土著”的話還不是最難的,最難的是,如何把這些話帶進學術話語。“不是人說話,而是話說人”(福柯),一篇不帶網絡話語的網絡研究論文,不但面目可憎,而且根本是隔靴搔癢。那些網絡原生的術語、行話,不僅僅是生動,而是一個一個都生了根的。只有建立起一套網絡文學批評話語,才能真正建構一套網絡文學的評價體系。一般發表單篇論文時,我們只能用嵌入主要術語并且作注的方式,待到編《網絡文學經典解讀》一書時,十幾篇論文聚在一起,一步一注,步步驚心,而且同一術語不同作者定義不同。于是,我們編了一套網絡文學的詞條。在編撰網文詞條時,發現很多詞條詞義源自動漫、游戲等二次元文化,隨著一個一個部落空間被勘察整理出來,一幅網絡文化的整體地圖卓然成形。

這組稿子2016年在《天涯》雜志連載時,專欄名稱是“網絡部落詞典”,分為“二次元文化”、“網絡文學”、“女性向文化”、“電子游戲”、“粉絲文化”、“社會流行文化”六個單元。王雁翎主編一拿到稿子立刻嗅出了老主編《馬橋詞典》的氣息(韓少功先生是《天涯》雜志的創始人)。不錯,這些詞條就像一個個活生生的人,彼此是血親、姻親、鄉親,他們生活在一起,相生相克(如黑/粉),相愛相殺(如攻/受)。雖然不是像《馬橋詞典》那樣用文學筆法寫就,但這里也是有故事的。正因為對詞條背后故事性的捕捉,使《馬橋詞典》成為一部小說,“我反復端詳和揣度,審查和調查,力圖像一個偵探,發現隱藏在這些詞后面的故事”,傳達出這一地域人群生活的風貌。所不同的是,這里擔當敘述人的不再是有文化的外來者,而是擁有言說能力的土著。

《馬橋詞典》是中國當代文學“尋根文學”運動興起十年(1984年開始)之后結出的碩果,韓少功不僅深入到鄉村的深處也深入到語言的邊處,去“理一理我們的根”。他用一部古老村寨的詞典,爭求一種“具體生活”的權利,哪怕是一個特例,一種補充,一種多元文化的標本。這種“非/逆普通話”“非/逆公共化”的努力,既是對大一統的反抗,也是對當時已來勢兇猛的以西方為主導的全球化的抗拒。《馬橋詞典》之于普通話,也正是當時中國之于世界地位的映射。

20年過去了,今天的中國已經深深卷入全球化的進程中,我們的網絡部落就坐落在地球村里,所謂“天下腐女是一家”,“天下小白是一家”。中國的網絡一代在文化上沒有父兄,全是吃“狼奶”長大的。在新媒介環境下,如何保護個人“具體生活”的權利?如何在沒有時空壁壘的網絡空間保持本土性、民族性?這些都是要重新討論的命題。或許,一個可行的方式是充分發展網絡部落文化,在地球村范圍的文化競爭中占據主導權。1980年代“尋根文學”的口號是,“越是中國的越是世界的”;今天,“只有世界的才有可能是中國的”,古老的民族之根只有能為新生命提供養料,才有可能存活下來。

本書在寫作方法上更多地參照《關鍵詞》的方式,畢竟,這是一本學術書。作為文化研究的奠基之作,《關鍵詞》具有著鮮明的左派知識分子立場,那種激越的論辯性是本書沒有的。一方面是因為,進入后現代之后以來,全球文化研究都彌漫于一種粉紅色;另一方也因為,本書的主要任務是對于網絡部落文化做一次溯本清源的梳理,是一次亞文化社群的自我言說。這里挑選的詞雖然也是“意味深長且具有指示性的”,但都是自己文化空間中長出的新詞,不像《關鍵詞》里的詞匯,本身也是主流文化之中的關鍵詞,只有在論辯中才能獲得文化空間。

雖然直到今天,網絡部落文化依然是一種亞文化,但抵抗顯然已經不是其核心特征。如果說抵抗,也僅僅是以不與主流直接對抗的方式存在。他們真正要的只是自己和自己玩。你可以批評他們犬儒,但批評者往往忘了,在三次元之外,他們還有一個二次元世界。在那里犬儒們可以建構自己的異托邦。

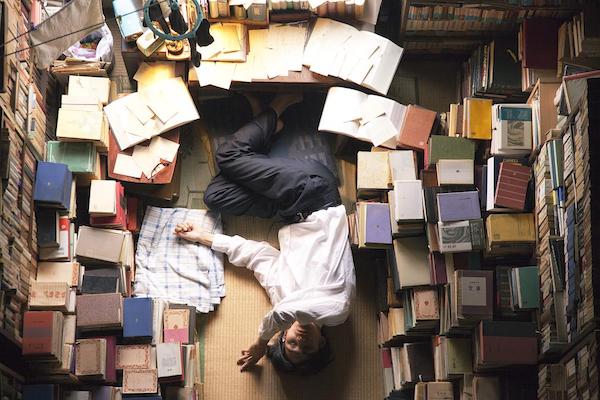

當這部詞典送入三聯編輯之手時,我們又從他們那里接受了一個概念——小渡海。這個概念來自一部堪稱編輯界“圣經”的電影《編舟記》(日本,2013),那部電影講述了一部權威大辭典《大渡海》的誕生過程。除了有口皆碑的匠人精神外,最核心的理念是“編一本活在當下的詞典”。對于代表著印刷文明最高權威的詞典來說,“活在當下”豈止是一個全新的理念,簡直可說是媒介變革之際的引渡之舟。而對于我們這部詞典而言,卻是自然而然的應有之義。電影中有一個情節特別有趣,詞典接近收尾之際,編輯們發現了很多“二次元”的新詞,比如,耽美這個詞,也在收集之列。電影中,那些被編輯采訪粉絲達人,其實就是我們這部詞典的編者。我們給這部詞典冠上《小渡海》這樣一個萌噠噠的名字,是對《大渡海》的致敬,也是一種對應。小是小規模的小,也是小眾的小,是宏大敘事凋零后的多元化,是靈動,是正在長大。同時,也是另一向度的文化引渡——“二次元”文化終于破壁而出——媒介革命已經不以人的意志為轉移地發生了,這次是小船拖著大船走。

最后想強調的是,這部詞典選的是網絡文化“關鍵詞”,而不是“流行詞”。它們從無數的流行詞中被選出,每一個都是該部落文化的路基石,并且,沒有一個死掉的,每一個都在旺盛生長。編選者都是這一部落的資深粉絲,有的還是元老、大大,乃至巨巨。這些關鍵詞,凝聚著他/她們的中二歲月、御姐情懷,也是他/她們生命中的關鍵詞。

所以,這是一部出自學者粉絲之手的“有愛的詞典”,是中國第一代網絡原住民為自己寫史。破天荒地,這些85后、90后們,居然有了話語立法權。

二次元單元里的許多詞匯,對于大眾而言可能并不陌生。在過去的三五年間,宅、萌、二次元以及彈幕、蘿莉等,都接連成為大家爭相使用的熱詞,甚至開始頻繁出現在主流媒體的報道用語中。一時間,無論男女老幼,似乎都“萌”了起來,時而隨口自嘲“太宅了”,或跑去優酷愛奇藝的視頻頁面刷幾條彈幕,見到十歲以下的小女孩便大呼蘿莉……

這多半會令人產生錯覺,即二次元(在中國)作為一種網絡亞文化,已經大體上實現了面向主流文化的破壁。然而,事實顯然并非如此。

曾經旁聽過一場學術會議,在論及萌文化時,某領導侃侃而談,“萌不就是草木生長、事物新生、欣欣向榮的景象么?”。也曾與人激烈爭辯過“宅”字的用法,或“彈幕”中“彈”字的讀音。卻反而被指責為小題大做。然而,在二次元文化中,萌絕不意味著草木生長,而是仿佛燃燒的火焰一般的摯愛;宅也不是閉門不出,它是小圈子中的成員之間以生僻人稱代詞互稱時所產生的文化認同感;彈幕最初的意象則來源于軍事場景和射擊游戲……

任何詞語在傳播的過程中都有可能衍生出豐富多彩的內涵,每個人也都有權選擇自己偏好的解讀方式。只不過,一旦你開始動用日常經驗和詞典義項去取消、覆蓋某個亞文化關鍵詞的原始內涵,事實上也就意味著,你已經放棄了與凝結出這一詞語的整個亞文化社群的審美趣味、欲望模式和文化體系正面對撞的可能性。

二次元愛好者們所聚集著的亞文化社群,絕非面目模糊的存在,而是由一個個活生生的、真實的生命所構成的,亦同樣真實地揮灑著他們的熱愛。近年來,二次元愛好者群體不僅開始成為政治動員的新生力量,也同時被資本識別為一個擁有龐大體量、不俗的消費能力且具備極強版權意識和良好付費習慣的理想消費群體。

當二次元愛好者們被政治和資本的力量大力推動,不得不走向破壁的征途之時,主流文化又何妨收起那一點點漫不經心的傲慢,去真正地想一想、問一問呢。

【女性向·耽美】(肖映萱)

“女性向”一詞的誕生,原本就是為了給專門為女性設計生產的商品提供一個分類標簽。在電商經濟的擴張和消費主義的召喚下,獲得了經濟獨立或掌握了家庭經濟決定權的中國女性,迅速成為了文化消費市場無可爭議的主力軍。中國的女性市場發展到了前所未有的巨大規模,“女性向”早已不僅是“亞文化”。“耽美”“同人”等女性向最具粉絲凝聚力的類型,也早已靠著消費者用腳投票,靠著擲地有聲的真金白銀,不可阻擋地進入了主流視野。幾年前,當我第一次在論文中使用“耽美”“女性向”這樣的概念時,無論是大眾還是學術界,對它們都還充滿了陌生感和獵奇式的驚詫;而今天,“腐女”“CP”“基情”“耽美”,幾乎成了不言自明的網絡通用語。

對于“三次元”人來說,如果你是文化產品的生產者,你就必須了解你的服務對象,理解她們的需求與癖好,才能投其所好贏得市場;如果你是其他文化的消費者,你也應當了解與你并肩前行的伙伴,理解她們的熱愛與瘋狂,才能彼此尊重各得其所;如果你是文化產業的管理者,你也需要了解你的管理對象,理解她們的壓抑與焦慮,才能對癥下藥疏通引導。

對于“二次元”人來說,在《破壁書》中闡釋、介紹“女性向·耽美”文化,是作為其愛好者的我們不可推卸的責任。需要有人搭建起溝通“二次元”和“三次元”的橋梁,打破“次元之壁”,破除人們對“腐女”“耽美”、同性戀者、追星女孩的偏見。不僅是“女性向”“耽美”,所有被人們懷著赤心熱愛著的亞文化,都值得被理解、被尊重。而生活于其中、被這些亞文化喂養長大的我們,既然贏得了拿起筆的資格,就必須扮演好這個“破壁人”的角色,為我們的熱愛正名。

【同人·粉絲文化】(葉栩喬)

顧名思義,《破壁書》的同人·粉絲文化單元主要圍繞著“同人”和“粉絲”這兩個關鍵詞展開。由于我國偶像工業的日益成熟,及其粉絲群體的成熟和擴張,更多的粉圈術語,如“應援/打call”、“安利”、“愛豆”等詞匯也逐步展現在我國公眾面前,粉絲文化成為難以忽視、日漸壯大的文化現象。粉,即粉絲(fans)的簡稱,指對一個明星、一部作品、一對CP或是其他大眾文化現象有著特殊愛好的群體。

粉最基本的特征,是能夠圍繞一個文本/角色/偶像主動進行“過度閱讀”,參與性和生產性都非常強。同人就是體現粉絲生產性的最重要的產物之一。所謂同人,指的是建立在已經成型的文本(一般是流行文化文本),借用原文本已有的人物形象、人物關系、基本故事情節和世界觀設定進行的二次創作。圍繞著作品/角色/偶像展開的同人創作活動十分普遍。這一亞文化空間蘊含著豐富的生命力和創造力,不只是全新的詞匯,全新的情感模式、欲望機制甚至生產方式也都由此生發。

具體到作為作者之一的我個人來說,我也是一名深度同人愛好者。一旦確定邁進一個圈子,成為忠實粉絲,到圈內大大們的微博主頁“吃糖”,就會成為每天必不可少的功課。當然我有時也會自己動手寫同人作品,不過至今為止還是個“小透明”(笑)。而在編寫同人·粉絲文化單元的詞條時,對于我而言,最深切的體會還是,這些我們習以為常的詞匯,與主流話語系統之間存在很大的使用差異,及其背后的文化差異。在外人看來可能莫名其妙的某些行為,卻是粉圈內部的天經地義、“政治正確”。而隨著二次元產業、偶像工業的蓬勃發展,這些詞匯正一步步進入主流社會的視線,這個過程中,誤解和矛盾也很容易產生(如對“粉圈風氣”的污名化)。對于不熟悉這些文化現象的三次元人來說,補上同人粉絲文化這門功課,甚至可說是當務之急。

當然,圈子內部的“黑話”系統密如蛛網,不深入其中的話,很難將這些“黑話”一一吃透,更遑論了解其來龍去脈,我們也不可能一一加以解釋。在本單元中,我們選擇了同人、粉絲文化中最為核心的一些關鍵詞匯,力圖勾勒出同人、粉絲文化的大致版圖,以幫助三次元的讀者增進對這一亞文化空間的了解,理順粉絲經濟的內在邏輯,并提供管窺當代流行文化的一條路徑。

【網絡文學】(吉云飛)

自己去讀當然是最直接也是最有效的,但不是每個人都有時間去無邊無際的網文海洋中遨游,何況要看清其全貌到底是不容易的。網絡文學關鍵詞就在試圖穿越文學抵達背后的精神。作為一個中介,它處在半提純的狀態。

《破壁書》“網絡文學”單元所收的每個詞的內涵都是極其豐富的,很多已經是概念、形象、流派等更抽象的東西,但和網絡文學豐饒具體的創作實踐又都有著血肉聯系。如果你看了不少玄幻和修仙小說,但仍不明白它們之間的區別和關聯,就不妨來看看“玄幻”和“修仙”這兩個詞條。

這些詞在網絡文學當中不僅是流行的,更是關鍵的,已然經過了時間的考驗,被固定了下來。既有核心的文學觀念,如“YY”“爽點”;也關乎具體的生產機制,如“月票”“入V”;自然也有主要的創作手法和最有意味的形式,如“穿越”“重生”“架空”;同時也展示了典型的人物形象,如“龍傲天”“瑪麗蘇”“白蓮花”。

這些詞也都不是孤立的。一個個詞就像一個個點,連起來就能勾勒出一副網絡文學的簡單肖像。不同的詞之間兩兩組合或者幾個搭配起來,就是網絡文學的一個側影或一段歷史。

生活在不停向前,語言也在時時更新,這些凝結著千千萬萬網絡文學讀者智慧與情感的新詞也絕不是冷冰冰的,背后是以文學的形式固定下來的時代的面孔。透過這些詞匯和它們背后的網絡文學,我們或許可以看到這個時代的人在以何種形式表現著這一個歷史階段豐富而獨特的傷痛與追求。

【電子游戲】(傅善超)

有三個指標標志著電子游戲作為文化現象逐漸興起:其一,電子游戲初步找到了將“游戲”與“故事”融合在一起的技巧,這使得電子游戲不再是單純的消遣或者“玩意兒”,而可以承載文化意義或者支撐一個亞文化的圈子;其二,電子游戲無論在歐美還是在中國都已經哺育了至少兩代人,對于這些人,電子游戲已經成為某種“文化底色”的一部分;第三,電子游戲的概念日漸滲透到其他圈子、反哺到日常生活領域。

第一點可從電子游戲的“好萊塢化”看出:21世紀進入第2個十年以來,電子游戲逐漸向“電影化”的方向發展,不僅在敘事的技巧和野心上師法電影,而且在工業化水平上日趨完善。最近十年來在電子游戲領域產生巨大影響的“大制作”,諸如《使命召喚》系列、《神秘海域》系列、《俠盜列傳5:洛圣都》等等都愈加展現出某種“好萊塢大片”的氣質,甚至,他們的故事也大都有好萊塢類型片的底本。

第二點幾乎是無須贅述的事實。比起冷冰冰的統計數據,一個很有趣的事情是,在歐美,已經有父母以電子游戲里角色的名字來為自己的孩子起名了。這還不是普通人:美國著名喜劇演員羅賓·威廉姆斯就為他的女兒起名叫Zelda。她女兒自己說,所有人聽到這個名字第一反應都會問,是不是你父親喜歡寫《了不起的蓋茨比》的那個菲茨杰拉德,因為他妻子叫澤爾達。但其實不是,羅賓·威廉姆斯喜歡的是《塞爾達傳說》,日本任天堂的一個電子游戲,里面有一個公主叫“Zelda”。

第三點可以從網絡語言的演變看出,而這其實就是我們的切入點。比如近起的“顏值”這個概念,其實是一種審美體驗的數值化,而這其實是角色扮演類游戲(RPG)的一個基本方法。在角色扮演類游戲里,雖然很少直接使用“顏值”這個參量,但往往設有“魅力值”。除此之外,不光是魅力,人物的智力、智慧、體質、力量、敏捷等等也是許多角色扮演類游戲的基本數據。

因此,我們認為電子游戲是值得嚴肅對待的文化命題。基于我們這本書的體例、體量、和編纂思路,我們從語匯入手,在介紹、梳理其含義之余,也著力點明了這些詞語在更大的文化圖景中的位置和意義。

【社會流行詞】(薛靜)

“社會流行詞”看起來是《破壁書》最親切的單元,因為我們選擇的詞匯,大家肯定都不陌生,有的還天天掛到嘴邊。不過,雖然這些流行詞都特別常見,但往往卻是“最熟悉的陌生人”。一方面,我們的爸爸媽媽長輩老板,當然還有春節晚會和領導講話時,為了顯示和我們沒有“次元之壁”,這些“三次元的原住民”總會強行使用這些詞匯,看到他們的造句,經常讓我們覺得一言難盡,感到他們確實盡力了。但另一方面,每當他們追根究底地問起某個流行詞的含義與來源時,哪怕我們這些“二次元的小朋友”,也不能一下子準確地回答出來,我們三言兩語的含混解釋,讓他們再次簡單化、淺薄化了這些文化。

以《破壁書》為切口來進入大眾文化,我們試圖描繪:每一個網絡詞、流行語的背后,都有一套文化體系作為土壤;這些詞匯之間,也存在著千絲萬縷的聯系。

和“666”非常相似的“233”,看起來像是同源,但其實“233”最早是貓撲論壇上“捶地大笑”表情圖片的編號。我們現在移動客戶端輸入表情,都是所見即所得,但是2000年這個表情流行的網頁論壇時代,點選后先呈現為文字/數字,發送后才呈現為圖像。網絡時代從有線到無線,從網頁版進入移動端,這個指代表情的代碼/詞匯曾經一度沉寂過,但是視頻時代、彈幕出現,有限的暫停和輸入時間中,打出“233”又變得便捷。這是一個非常典型的網絡代際更迭的指征。

兩個數字,一個是文化的橫向傳播,是不同趣緣群體之間相互影響,一個是文化的縱向傳播,是網絡技術與網絡用戶在代際更迭上的疊加。因此,分辨出社會流行詞背后的文化脈絡,描繪它們縱橫交錯的文化聯系,才是我們想要呈現給二次元與三次元的關鍵。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司