- +15

9月人文社科中文原創(chuàng)好書榜|人世事,幾完缺

《什么是秦漢史》

王子今著,生活·讀書·新知三聯(lián)書店上海公司

從公元前221年秦并天下到公元220年曹丕代漢,經(jīng)歷秦、西漢、新莽、東漢的歷史階段,人們通稱“秦漢”。統(tǒng)一的實現(xiàn),帝制的形成,新的文化形態(tài)的出現(xiàn),后來有學者稱之為“天之變局,至是始定”。秦漢人怎樣使歷史“另換新局”,秦漢怎樣影響了中國歷史的走向,為什么說“秦漢之典”“秦漢之規(guī)摹”為后世創(chuàng)制了基本政治格局?為什么秦漢時代精神之“閎放”“雄大”,能夠保留深刻的歷史記憶?本書就此有所提示,有所說明。

《晉朝的死結》

沈剛著,廣西師范大學出版社

兩晉是黑暗、屈辱、不幸的朝代?晉朝如何突破二世而亡的歷史瓶頸期?皇室與士族共治秩序的產(chǎn)生,是歷史的偶然還是必然?本書是一本兩晉政治史讀物,全面揭示了兩晉興衰背后的深層次治理邏輯與歷史因果,多角度透視了晉王朝的困境。書中從政治制度、社會結構、文化環(huán)境等多方面出發(fā),結合人物個案和家族研究,剖析了導致晉王朝衰敗的死結現(xiàn)象,并關聯(lián)東漢與三國時代的歷史經(jīng)驗,指出北朝、隋唐興起背后的機理。

《第一次遇見蘇東坡》

衣若芬著,上海人民出版社

本書為“第一次遇見”系列之一種。本書作者為知名蘇東坡研究者、央視紀錄片《蘇東坡》海外講述人衣若芬教授,在這本10萬字的書中,作者以第一人稱的視角帶領讀者走近東坡,開啟與東坡的相遇之旅。正文10個故事,以時間為序、不同的空間為軸,穿插講述蘇東坡的生平事跡、人生經(jīng)歷、生活情趣、藝術修養(yǎng)等。

《王安石當國》

王晨著,上海社會科學院出版社

變法初期困難重重,王安石設新機構領導改革。王安石欲與同僚合作,無奈反對者步步緊逼。面對“冗兵、冗官、冗費”三大難題,王安石拿出一整套“富國強兵”的辦法。新法動搖權貴利益,反對之聲愈來愈高。王安石大膽重用年輕人。“新黨”在東線發(fā)動對夏反擊戰(zhàn),在西線招撫青唐、拓邊河湟。王安石從大處著眼、細處入手,試圖實現(xiàn)朝廷和百姓的利益最大化。變法改革遭遇層出不窮的阻撓、破壞,改革派漸入疲態(tài)。

《宋殤 : 岳飛與趙構》

曹曉波著,東方出版社

本書緊扣岳飛與宋高宗趙構君臣關系的發(fā)展變化,以岳飛追隨南宋新朝廷以來的重大歷史事件為線索,援引岳飛與趙構、朝廷的往來書札,以及當年的橫向史料,客觀、詳盡地梳理了岳飛、趙構二人從初步相識到君臣無間,再到裂痕初現(xiàn),最后關系急劇崩裂的過程。

《臨安之降——南宋士人的忠死、孝忍與隱逸》

孫曉飛著,上海三聯(lián)書店

本書描繪了13世紀中華大地宋亡元興、“臨安之降”的歷史變局中,以趙孟頫、錢選、文天祥、牟應龍等為代表的南宋士人忠死、孝忍與隱逸的抉擇與命運。南宋士人的人生脈絡與宋元戰(zhàn)爭的宏大史詩交相輝映,一部宋元之際的歷史畫卷就此展開……

《人世事,幾完缺——啊,晚明》

樊樹志著,中華書局·上海聚珍

本書收錄史學名家樊樹志教授近十余年間所撰有關晚明史的要文十三篇,既娓娓解讀了晚明重要歷史事件和社會現(xiàn)象,如萬歷年間的朝鮮戰(zhàn)爭、六君子之獄、魏忠賢崇拜運動、文人結社等,又剖析了晚明著名文人士大夫,如徐階、張居正、文震孟、鄭鄤、倪元璐、吳應箕、黃道周、劉宗周、吳偉業(yè)等人的仕宦與心路歷程,這些主題幾乎涵蓋了晚明史的重要方面。

“人世事,幾完缺”,選自清吳梅村《賀新郎·病中有感》,最能代表耄耋學者樊教授數(shù)十年研究晚明史的感慨心境。

《江南困局:晚明士大夫的危機時刻》

唐元鵬著,廣東人民出版社·萬有引力

本書聚焦于晚明時期六個圍繞江南士大夫發(fā)生的故事。他們或因朝堂爭端,或因鄉(xiāng)間齟齬,而泥潭深陷。輕則地位不再,財勢散盡;重則被逼上絕路,家破人亡。被裹挾其中的,除卻名臣豪紳、莘莘士子,還有平民、胥吏、奴仆等社會階層,每一個人都不得不在歷史片段中掙扎沉浮。

《大清鹽案:暗潮涌動的乾隆三十三年》

孫紹文著,大連理工大學出版社

本書采用微觀史學的寫作視角,以發(fā)生于乾隆三十三年(1768年)的兩淮鹽引案為焦點,將其與同年震撼朝野的叫魂妖術案交織并敘,構建了一幅驚心動魄的歷史畫卷。書中,我們見證了乾隆皇帝在面對官僚群體精心構筑的重重壁壘與利益糾葛時展現(xiàn)出的非凡政治智慧與決心。同時,也管中窺豹式地再現(xiàn)了傳統(tǒng)中國專制制度及其統(tǒng)治邏輯。

《平天下:曾國藩的暮年雄心》

周祿豐著,岳麓書社

看曾國藩晚年步步驚心,如履薄冰,孜孜進取為國家努力開辟現(xiàn)代化道路。攻克天京,鎮(zhèn)壓捻軍,審理天津教案、馬新貽案,耗盡曾國藩暮年心血。推動出版《幾何原本》,派遣留美幼童,發(fā)展近代科技,展現(xiàn)傳統(tǒng)儒生平天下的最后倔強。

《古史辨運動的興起:一個思想史的分析(修訂版)》

王汎森著,世紀文景·上海人民出版社

古史辨運動是改變近代中國史學氣候的一個晴天霹靂。本書把古史辨運動當作近代學術思想發(fā)展中一個歷史現(xiàn)象來描述,主要探討了運動何以會爆發(fā)、以什么樣的風貌出現(xiàn)、帶來什么影響等近代思想史問題。本書認為,導致該運動產(chǎn)生的最具關鍵性的因素是清季今文家的歷史解釋,而清末民初錯綜復雜的思想學術環(huán)境尤為重要,顧頡剛個人的“沖天一擊”則是運動的觸媒。此外,本書也考察了三個層面的問題:第一個層面,思想家們原來的想法到底是什么,這些想法與他們生活于其間的思想傳統(tǒng)有什么樣的關系;第二個層面,思想家們真正做到了什么;第三個層面,在歷史發(fā)展的過程中,思想家們的實績產(chǎn)生了什么影響,及后來的人怎樣去理解其作為。

《流動的大學:華北聯(lián)大1939—1948》

張在軍著,現(xiàn)代出版社

1939年,華北聯(lián)大由陜甘寧邊區(qū)的陜北公學、魯迅藝術學院、安吳堡青訓班、延安工人學校等四所院校合組而成,甫一誕生就穿越陜、晉、冀三省并輾轉于晉察冀邊區(qū)各地流動辦學,為抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭培養(yǎng)了逾萬名干部,對堅持華北抗戰(zhàn)、開展邊區(qū)各條戰(zhàn)線工作以及配合全國解放戰(zhàn)爭的勝利做出了重要貢獻。作為首部全面展現(xiàn)華北聯(lián)大九年辦學歷程的專著,本書通過大量鮮活的史料條分縷析、生動清晰地再現(xiàn)了那個信仰堅定、青春激揚的革命年代的新型大學風貌,從中可以感受到非常時期知識分子和革命青年堅持理想、敢于犧牲的精神境界。

《上海青年——一個無名者的日常生活》

劉韻琤著,上海大學出版社

本書以民國時期一位普通青年顏濱的日記為中心,對其上海淪陷時期的日常生活進行還原。顏濱出生于1923年,祖籍浙江寧波,1937年1月來到上海,成為一名五金店學徒,寫日記時剛滿19歲。日記記錄了顏濱工作、學習、戀愛、娛樂、人際交往等方面,為這段時期的上海史、民眾史、物價史等研究提供了珍貴史料。本書以顏濱為錨點,不僅還原這一時期普通人眼中的上海,如政策、制度、物價、收入、社會狀況等,還以顏濱為代表發(fā)掘普通民眾的積極抵抗心態(tài),具體表現(xiàn)為:心系前線、反對戰(zhàn)爭的愛國情懷;頑強生存、不甘墮落的律己品格;勤奮學習、自辦刊物的進步意識等。這些日常生活中的民眾心態(tài)是歷史敘事的重要部分。

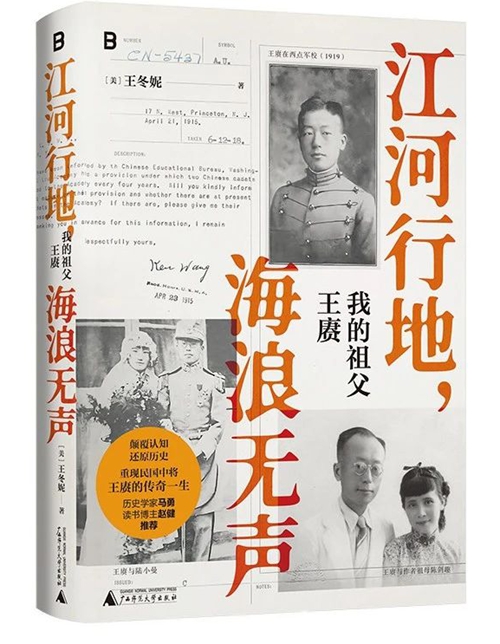

《江河行地,海浪無聲:我的祖父王賡》

王冬妮著,北京貝貝特|廣西師范大學出版社

本書是斯坦福大學史學博士王冬妮對民國少將王賡的往事鉤沉,也是孫女對祖父坎坷一生的深情追憶。

王賡,字受慶,江蘇無錫人。1895年甲午戰(zhàn)爭之際出生于江南世家,16歲考取庚款留學生,與胡適、竺可楨、趙元任一同赴美留學,1915年獲普林斯頓大學文學學士學位,畢業(yè)后考入西點軍校,成績優(yōu)異,是西點軍校歷史上八名中國學生之一。1919年隨陸征祥出席巴黎和會,1923年晉升陸軍少將。

在陸小曼與徐志摩的感情中,他以陸小曼前夫的身份為世人所知,謠諑紛紜,他始終持以君子之風。淞滬會戰(zhàn)時,他蒙冤入獄。1942年,國內(nèi)戰(zhàn)況焦灼之際,47歲的他重獲重用,隨團赴美,卻在途中客死埃及。歷史的滾滾洪流裹挾著他的一生,但他也在時間的長河里留下了屬于自己的吉光片羽。

《上山——中華文明的萬年奠基》

蔣樂平著,稻粱工作室|東方出版中心

20世紀70年代,河姆渡遺址的橫空出世,大大沖擊了傳統(tǒng)的“黃河中心論”,人們形成了一個新的認知——我們的文明以南方稻作文明和北方粟作文明為共同基礎。

21世紀初,浙江省文物考古研究所考古調(diào)查隊扎營于浙江金華的浦陽江上游,在這里開展新石器時代遺址的考古調(diào)查,由此開啟了上山遺址的發(fā)現(xiàn)之旅,也將以跨湖橋、河姆渡、良渚為代表的史前考古學文化的時間上限,拉長到了萬年之前,奠定了浙江在中華文明起源版圖中的突出地位。20年多來,經(jīng)過考古工作者的持續(xù)努力,上山文化體現(xiàn)在稻作、定居、彩陶等方面的證據(jù)鏈已經(jīng)日臻完整、完善,成為萬年中國的重要符號。

《無聲勝有聲:中古中國墓葬音樂文物與禮樂文化》

周楊著,上海古籍出版社

本書以中古中國墓葬所見音樂文物為研究對象,在禮樂制度與禮樂文化的視野下,從墓葬與現(xiàn)實禮俗的互動、中外文化的交流、時代風尚與觀念的形成等不同視角,全景式地呈現(xiàn)了中國中古時期音樂的發(fā)展與變遷。通過考古學方法綜合梳理,本書將這些音樂文物歸納為鼓吹樂、燕樂、百戲—散樂、高士雅音等不同類型,并指出其音樂屬性和功能指向。在此基礎上,本書結合文獻史料,進一步歸納了各類音樂組合的形成邏輯、不同類型組合出現(xiàn)、發(fā)展和消亡的歷史契機與內(nèi)在原因,由此提出了中古時期禮樂文化發(fā)展的“雅俗關系”與“胡漢關系”兩條線索。循此線索,本書圍繞“禮制”與“禮俗”這兩個用樂傳統(tǒng),總結了中國禮樂文化在中古時期經(jīng)歷的重塑與轉型。

《三代遺風:古代中國物質文化中的復古》

許雅惠著,浙江大學出版社

在世界文化史上“復古”與“創(chuàng)新”往往是一枚硬幣不可分割的兩面。作者論述了從北宋到晚明六百年間,中國古代物質文化中的“復古”藝術的興起與發(fā)展,其實這也正向讀者展示了宋元以來古代藝術與物質文化上的創(chuàng)新與流變。本書所討論的主題涉及宋代宮廷與士大夫的金石收藏與禮制改革、宋元禮器圖式在印刷文化中的流傳與翻新、晚明文人的銅器知識、仿古與鑒賞等中國藝術史研究中的核心問題。延伸到東亞藝術的研究,作者還討論了宋代復古藝術和中國古銅器在高麗和朝鮮時代的韓國和現(xiàn)代日本的接受與發(fā)展。

《走近敦煌》

張涌泉著,浙江古籍出版社

本書是“問學”叢書之一。全書凡四編,師澤編記述作者跟隨郭在貽、項楚、裘錫圭、蔣禮鴻諸先生問學、治學的經(jīng)歷;序跋、評論兩編收錄著作序跋、專業(yè)書評及學術史回顧、學科建設建議等文章二十余篇;感思編收發(fā)言、雜感七篇,指點治學門徑。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司