- +11

英國政局動蕩,誰來代表普通人的利益?

原創 保羅·科利爾 理想國imaginist 收錄于合集 #理想國·MIRROR 16個

上周,英國“最短命首相”伊麗莎白·特拉斯宣布辭職,距離她9月份從保守黨的黨魁之爭中勝出任職,只過去了一個多月。

特拉斯上任時,英國面臨著災難般的經濟形勢:通貨膨脹,能源價格上漲,數百萬民眾正陷入貧窮。她所采取的經濟計劃也被證明是徹底的失敗:減稅、去監管、借貸計劃使得英鎊與美元匯率跌至歷史新低。經歷了如此巨大的挫敗,她不得不轉向反對黨工黨的經濟政策,而這樣的轉變,則意味著政治生涯告一段落。

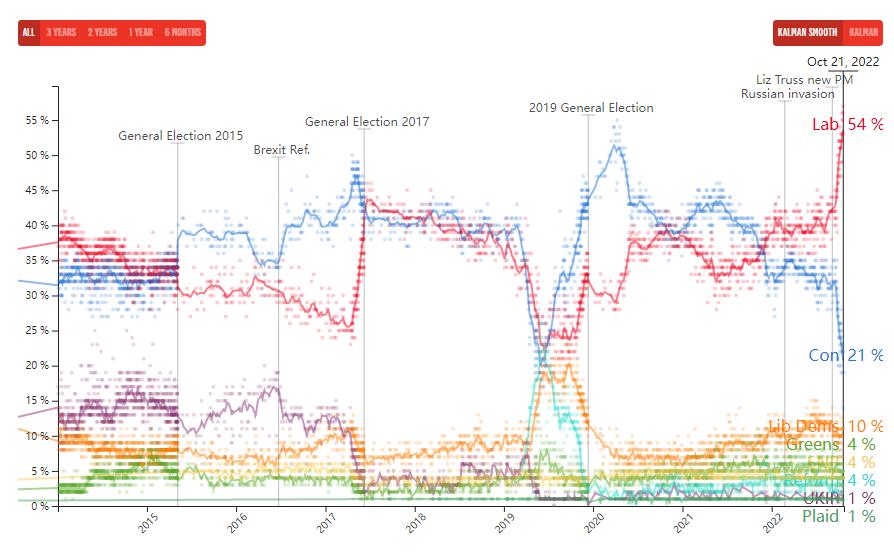

一項英國的民意調查顯示,如果舉行大選,有54%的民眾會投票給工黨,21%投給保守黨。值得一提的是,這是近十年來,英國工黨支持率的最高點。關注英國政治的人想必知道,在英國,大多數時間都是保守黨更受歡迎,此前即便是工黨最受歡迎的時刻,相比保守黨,支持率領先也從未高過五個點。

脫歐公投后,英國保守黨支持率大幅上升。

圖源politico.eu

而造成這一結果的原因頗值得玩味:工黨這個最初代表工人階級利益的政黨,近幾十年日益失去了英國工人階級的支持。與其說近日工黨的逆襲是因為他們贏回了選民的支持,不如說是保守黨自己“玩脫了”。

為何代表工人階級利益的英國工黨得不到工人階級的支持?工黨與保守黨經歷過怎樣的此消彼長?該如何理解今天的英國政治?經濟學者保羅·科利爾和約翰·凱在《貪婪已死》中梳理了二戰后英國政治格局的變化,解釋了個人主義以及唯能體制(優績主義)如何將本該代表工人利益的英國工黨改造成今天這個樣子的。

M譯叢057

《貪婪已死:個人主義之后的政治》

[英]保羅·科利爾 / [英]約翰·凱 著,魏華 譯

英國工黨是如何失去工人階級的

節選自《貪婪已死》

01.

基于階層的政治傾向之終結

要想理解今天英國人的投票行為,我們需要關注選民的年齡和教育程度,否則無法解讀肯辛頓;還需要知道社群的角色和作用,否則弄不明白利物浦沃爾頓、尼司、唐谷和斯托克北。這些因素當然都是相互關聯、相互作用的。

階層不再決定投票行為,年齡的影響則很明顯。在18—24 歲這個年齡區間的選民中,工黨支持率領先35個百分點;在70歲以上的選民中,保守黨支持率超工黨53個百分點。并且這個梯度是穩定的,以39歲為分水嶺:這個年紀的選民支持工黨和保守黨的概率是一樣的。這是一種隊列效應嗎?——那些出生在世紀之交的人是天生的工黨支持者,而出生在20世紀50年代的人必然是保守黨人?但考慮到后者在退休后才成為保守黨支持者,之前曾是“六八一代”革命領袖,后半句的準確性就存疑了。

這似乎印證了那句被普遍認為是本杰明·迪斯雷利的名言:“一個人在16歲的時候如果不是自由派,他就沒有良心;在60歲的時候如果不是保守派,他就沒有腦子。”

但年齡和教育程度的影響,表現出高度的重合。在只有普通中等教育證書或以下學歷的群體中,保守黨支持率領先33%;在擁有本科或以上學歷者中,工黨領先14%。但在1950年出生的人中,只有8%上過大學,而這個比例在今天的總人口中是大約一半,因此大學畢業生這個群體比英國的整體人口要年輕得多。

基于階層的投票傾向的減弱與政黨認同的逐步降低有關。在1966年的選舉中,只有12%的選民把票投給了與1964年選舉時不一樣的黨;但到了2015年,有43%的選民拋棄了自己在2010年時的選擇,改投其他黨,工黨和保守黨外的幾個黨也獲得了有史以來最高的選票份額。盡管兩大政黨在2017年已經恢復了主導地位,選民的這種“不忠”依然很明顯。英國的政治態勢因此變得比過去更不穩定了,這不僅為實用主義者提供了契機,也讓民粹主義者和煽動者有機可乘。

投票行為的決定性因素從社會階層變成了年齡和教育水平,這并非英國獨有的現象,也不是由關于英歐關系的看法分歧所導致的。同時它也不是個新鮮事,類似的變化在大多數西方民主國家中都已出現,并且已經發展演變了幾十年。

在2016 年的美國總統大選中,希拉里·克林頓在18—29 歲的選民中以18% 的優勢擊敗了特朗普,但在65歲以上的選民中她卻落后8%。在沒有受過大學教育的人中, 特朗普比希拉里受歡迎,但在大學畢業生中希拉里輕松領先于特朗普。最值得注意的是,在沒有進過大學的白人男性中,有67%把票投給了特朗普,28% 投給了希拉里。

的確,由職業界定的社會階層與投票行為之間的關系發生的反轉在美國表現得比在英國更為明顯。正如理查德·佛羅里達所說的:“我們目睹的是美國政治版圖的乾坤大挪移。”追溯到20 世紀30 年代,藍領階層是民主黨選民的中堅;但今天,那些工人階級人口較多的州已堅定地加入了共和黨陣營;而那些由知識界、專業人士和服務行業從業者構成的創意階層占主導地位的州則成了藍色(民主黨)州。”要想找到一個希拉里的支持者,得找加利福尼亞的美甲師或紐約的醫生;要想找到一個特朗普的支持者,試試在懷俄明州找一名焊工,或者在亞拉巴馬找一位卡車司機。

02.

唯能體制的崛起

邁克爾·楊于1958年出版的《唯能體制的崛起》(The Rise of the Meritocracy)為英語世界貢獻了一個新詞。然而今天我們似乎忘記了,它其實是個諷刺作品。劇情設定在2033年,書里描繪了一個由天賦而非出身決定地位的社會——作者將它視為反烏托邦。在起草工黨1945年宣言近50年后,已經受封勛爵的邁克爾·楊發現,他當初擔心的許多事都已經發生了:“在一個崇尚天賦的社會里被認定為沒有天賦,是讓人難以承受的。社會底層從未如此在道德上被剝了個精光。”(強調為作者所加)他的這些話可以刻在工黨的墓碑上。

工黨最初是代表社會下層的政黨。盡管1974—1980年的工黨財政大臣丹尼斯·希利從未說過他要劫富濟貧,但那一代的政治評論員們都認為他確實那么做了——他將個人所得稅的最高稅率提到了83%。尼爾·金諾克是最后一個有工人階級背景的工黨領袖,盡管他本人上過大學,但他的父親曾是一名礦工;他也是最后一個拒絕接受唯能體制、對其殘酷的社會影響提出質疑的工黨領袖。

他在1983年的競選活動中提醒人們要警惕撒切爾夫人的執政重點:“我告誡你不要平庸,我告誡你不要年輕,我告誡你不要生病,我告誡你不要變老。”可惜的是,這場著名的演講沒能讓足夠多的普通人、年輕人、病人和老人響應他的號召。工黨遭遇慘敗。

隨著工黨成分構成的變化,工人階級關注的重點逐漸讓位于個人主義意識形態。到1997年工黨重新掌權時,它已經明確接受了唯能體制。在此之前保守黨已將個人所得稅的稅率上限從83% 降到了40%,布萊爾和戈登· 布朗承諾維持現狀。用彼得·曼德爾森的話來說,盡管有一部分人“富得流油”,但新工黨不會“大驚小怪”。金諾克關心的普通人、年輕人、病人和老人會得到更高的救濟補助。只要經濟蓬勃發展,最富有的人能繳納稅款(這是個常被忽視的事實,曼德爾森提醒了我們),救濟補助就不缺錢。

畢業于牛津大學的布萊爾是大律師的兒子,而曼德爾森則是戰時內閣成員赫伯特·莫里森男爵的孫子,他們雙雙擁抱了唯能體制。布朗出身于一個普通的牧師家庭,曾任愛丁堡大學的“學生校長”,是那種認為自己“了解模型”的領導人的典型代表: 他接受了許多市場原教旨主義理論,但同時又相信稅收和福利制度能應對市場原教旨主義造成的不良后果。布朗在整個公共系統中大力部署監測激勵措施,以實現全球救世主義為奮斗目標。

03.

唯能體制的偽裝

但新工黨的重組忽視了邁克爾·楊提到的“社會底層從未如此在道德上被剝了個精光”。這句話想要表達的是,弱勢的人們需要知道社會珍視他們,認為他們有價值。隨著熟練手工勞作機會的減少,特別是在遠離富豪投資的英國鄉村,社會底層想要的不是更高的福利,而是更多的機會——由福利支撐的消費無法代替自給自足掙得體面生活所能帶來的尊嚴感。

在1992年出版的《知識分子與大眾》(The Intellectuals and the Masses)中,約翰·凱里講到唯能體制與工人階級的實際生活之間的差距在不斷擴大,盡管前者一直在假裝擁護后者,要為后者謀福利。他說斯托克城及周邊地區的編年史作者阿諾德·貝內特是他這本書的主角。弗吉尼亞·伍爾夫曾語帶嘲諷地提到過貝內特,這位高度自覺的女知識分子嘲笑他對社會中單調的物質問題感興趣。

“大部分房子的居住者也是房子的主人,他們是自己領土上的絕對君主,喜歡晚上在鋪滿煤灰的花園里,在一片迎風飄揚在晾衣竿上的襯衣和毛巾之間,發點兒小牢騷。永久產權是維多利亞時代經濟最后的成功,是精明勤奮的設計者的巔峰時刻,也是房屋互助協會秘書那類人群心中的天堂。”伍爾夫輕蔑地寫道:“一句有洞察力的話,比這些長篇累牘的描述有用得多。”

但她自夸的“洞察力”并沒有超越她的居住地布盧姆斯伯里的邊界,而永久產權卻確實反映了許多城鎮居民的美好期許。對人們來說,永久產權和公簿持有保有權之間的區別是非常重要的,而伍爾夫卻嘲笑貝內特對這一點的關注。許多人后來得以在撒切爾政府的“購買權”計劃以及房屋互助協會的幫助下,獲得了永久產權。

新工黨沒有認識到這一切,是因為它在價值觀上與普通民眾的距離太遠。該黨現在由教師等公共部門的專業人士主導,可想,這其中的許多人對商業都只有較膚淺的認識,如果商業真的只是為了“股東價值最大化”,這些人士不可避免地會問我們一個問題:“我們為什么要允許它們這樣做?”他們排斥在私營領域就業,而且為此感到自豪。這種心理也許帶著一層怨恨:因為放棄了獲取更高收入的機會,又不得不眼睜睜看著抓住了機會的逐利者高調炫耀高收入而產生的怨恨。類似這樣的道德優越感以一種強迫性擔憂的樣態表現出來,比如NHS 絕不能與任何商業有聯系,以免遭到污染。

這樣的道德優越感在左派中蔓延。一個激進小團體在黨內強推一個與以往風格迥異的路線,把身處中心城市以外的工人階級邊緣化;2015 年,它又以新工黨太在意選舉輸贏為由對其進行攻擊,指責其動機不純,在道德上站不住腳。美國民主黨人也經歷了類似的變化,希拉里·克林頓在說出“可憎”這個詞的時候,便顯露出了所謂進步的唯能體制的真實面目。英國工黨的科爾賓是表現式個人主義的典型代表,他在抗議中所表現出來激情具有極強的表演性,以至于他的支持者一度原諒了他顯而易見的無知。

隨著保守黨黨員群體的不斷萎縮,一小群市場原教旨主義、自由意志主義和占有式個人主義的狂熱支持者在1979—2010年開始崛起。但隨著工人階級選民開始拋棄工黨,實用主義在選舉中的優勢又開始逐漸顯現出來:戴維·卡梅倫、特蕾莎·梅、鮑里斯·約翰遜這三任在非意識形態化上表現各異的保守黨黨魁,相繼為保守黨增加了工人階級選票。

可是,特蕾莎·梅在政治上實在是無能透頂,居然提出要沒收阿爾茨海默病患者擁有的房子,這一提議引起了她的許多潛在支持者的警覺,最終把票投給了工黨,遂使保守黨之前在民意調查中的巨大領先優勢在2017年瞬間消失。到了2019年,保守黨已經從此前的錯誤中吸取了教訓,拿下斯托克是對伍爾夫和與她持相同論調者的有力反擊。

04.

在某個地方,在任何地方

邁克爾·楊在2001年寫道,唯能體制出現后,“無人領導的群眾失去了部分選舉權,并且隨著時間的推移,他們中越來越多的人將脫離政治、心懷不滿,乃至懶得投票”。楊提到1945年工黨政府主要的兩位政策制定者——歐內斯特·貝文和赫伯特·莫里森,他們都在11歲時就輟學了。楊感嘆道:“現在工人階級的代表已不再是他們的自己人了。教育選拔剝奪了他們中的許多人成為領袖的資格,這些人對自己所屬的階層有持續且明確的身份認同,本該是工人階級理所應當的領導者和代言人。”楊預見到了唐谷和斯托克發生的一切。值得一提的是,被擊敗的工黨候選人都有大學學歷,并且都來自南方。

在這個新的唯能體制中,上層集團的成員資格是由教育而非階層決定的。未來的歐內斯特·貝文和赫伯特·莫里森幾乎肯定會來自能上大學的那半數人口。這種在工人階層中進行選拔的做法,不僅削弱了該政治階層的代表性,不再關注該階層的需求,還使得有才華的年輕人都離開了自己的社群。最新一次的人口普查(2011年)揭示了受過教育的年輕人的搬離,給唐谷和斯托克這兩個地方造成的長久影響:唐谷是全國所有選區里學生占比最低的選區之一;斯托克北屬于平均水平,但不是因為在斯托克長大的孩子都留在那里上大學,而是因為斯托克能為在不遠處的基爾讀本科的學生提供三年的廉價宿舍。

戴維·古德哈特通過區分“任何地方”和“某個地方”來關注這個問題。讀過他的《通向某處之路》(The Road to Somewhere)一書的人會驚訝地發現,大多數英國人今天仍然住在離他們14歲時的住所不到20英里遠的地方。就像本書的兩位作者以及2015—2019年的斯托克北議員弗林特女士和斯米斯女士一樣,許多讀者早年離開了家鄉,去別處讀大學或就業,從此再也沒有在家鄉生活過。當他們以訪客的身份回歸時,他們已經功成名就,像兩位作者一樣持有航空公司的常旅客卡,能與世界各國首都里的同階層精英自如地交談。

他們的活動范圍可以是任何地方,他們可以無處不在。因而他們很難理解,具體的場域、社區、街區鄰里,對那些活動范圍僅限于具體某個地方的人來說為什么重要;而唐谷、尼司和斯托克的大多數選民都屬于后者。

鮮有什么議題比移民和脫歐更能分裂英國社會,更能凸顯活動于“任何地方”和“某個地方”的兩個群體之間的差異。而這種差異始終讓前者感到困惑。或許他們應該多出去走走——乘坐公共汽車而不是飛機——這樣他們才有可能理解這些分歧的癥結所在。

“任何地方”的下一代往往也是“任何地方”,“某個地方”的下一代往往也會是“某個地方”。文化是通過家庭傳播的。而在唯能體制的統治下,社會文化差異的代代相傳在很大程度上被教育系統的學區固化了。事業成功的父母能為他們的孩子創造更好的機會,不是通過教會他們恰當的禮儀和高貴的口音,而是通過幫助他們掌握駕馭唯能體制的技能。此外,與活動范圍和自由度嚴重受限的父母不同,成功的父母能資助孩子的 “間隔年”,讓孩子在升學或就業前體驗一下完全不同的生活方式或社會環境。

瑞士和所有北歐國家還會以抽簽的方式,在等待大學開學的中產階級年輕人里征兵,這么做并非出于軍事目的,而是為了促使他們與來自工人階級的同齡人共處和交流。但在英國和大多數富裕國家,“間隔年”往往被花在一些能展示個人的道德秀上,或者干脆是異國旅行。這些誘人的異國往往很遙遠,但上下階層的距離更遙遠。

可以想見,工人階級那曾經針對貴族和資本家的怨恨,現在指向了大都市精英:政客、記者、學者、律師和銀行家。2008 年金融危機表明,這類現代精英中的許多人,他們的能力根本配不上他們的特權及高收入。于是,矛盾加劇了。

當然,鮑里斯·約翰遜和唐納德·特朗普也都是至尊特權的產物——前者曾就讀于伊頓公學和牛津大學,后者是世界頂級的沃頓商學院畢業生,像乃父一樣是紐約房地產商。因此從表面上看,工人階級把選票投給他們,實在令人費解。但正如“虎媽”蔡美兒觀察到的,特朗普“無論是品味、情感還是價值觀都與工人階級白人很相似……比如他(在更衣室里)說話的方式、著裝、信口開河、說錯話等”。而約翰遜無禮的玩笑和混亂的私生活,使他散發著反建制派的強烈吸引力,這無論對大都市年輕人還是鄉村的工人階級都很起作用,所以前者把他選成了倫敦市市長,后者幫他當上了首相。

此外,約翰遜給人的印象是一個務實派,他了解工人階級的擔憂。他拋棄了減稅以及奧斯本和哈蒙德的財政節儉政策中的市場原教旨主義殘余,并將政策目標從最大限度地促進國內生產總值增長,轉向拉高城鎮鄉村收入水平以及控制移民。他還駁斥了撒切爾夫人那句“根本就不存在社會這種東西”,宣告“社會是存在的”。

這一切的結果是,那些曾經支持工黨的克萊門特·艾德禮的工人階級選民,現在把自己的信任和支持給了保守黨的鮑里斯·約翰遜。問題是:約翰遜以及現代社會中的其他領導人,如何才能不辜負這份信任?

延伸閱讀

*配圖及封圖來源:《我是布萊克》《對不起,我們錯過了你》

原標題:《英國政局動蕩,誰來代表普通人的利益?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 元首外交启新程

- 我国有政策空间应对不确定性

- 长三角毕业生专场招聘会在沪举办

- 欧洲斯托克50指数期货上涨2.5%

- 日本半导体股走高,爱德万测试涨超5%

- 奥地利的一位知名小说家,代表作有《变形记》等

- 中国的一家新能源汽车公司,属于小米集团旗下

- 11停不下来的保洁员

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司