- 15

- +1423

考古2021︱舊石器考古:高原石斧證新識,地書遺存豐序列

【編者按】新冠疫情持續,對2021年中國考古的田野工作影響頗大。但考古人員積極復工,創造工作機會,全年的考古工作仍然亮點頻出。

繼“考古2019”和“考古2020”之后,澎湃新聞·私家歷史連續第三年與中國社會科學院考古研究所合作,邀請9位學者撰寫“考古2021”總結性稿件,對過去一年中國的重大考古發現做全時段、全方位梳理,以饗讀者。

1921年安特生發掘仰韶村是中國現代考古學的開端。而在此之前的1920年6月,桑志華在甘肅慶陽的黃土地層中發現舊石器時代文化遺物,已經拉開了中國古人類學和舊石器時代考古學的序幕。百年歷史的年輕學科奮力追溯上百萬年的古老歷史,中華大地上人類演化足跡日漸清晰。百年光環下,舊石器考古人的追索尤其值得銘刻。

重學術、設課題、新發現

復原各地區舊石器時代文化發展序列和多樣化發展過程,是我國舊石器考古研究最基礎的長期工作,由此衍生出的各項課題,舊石器相關的“考古中國”重大項目穩步實施,收獲一系列重大發現。

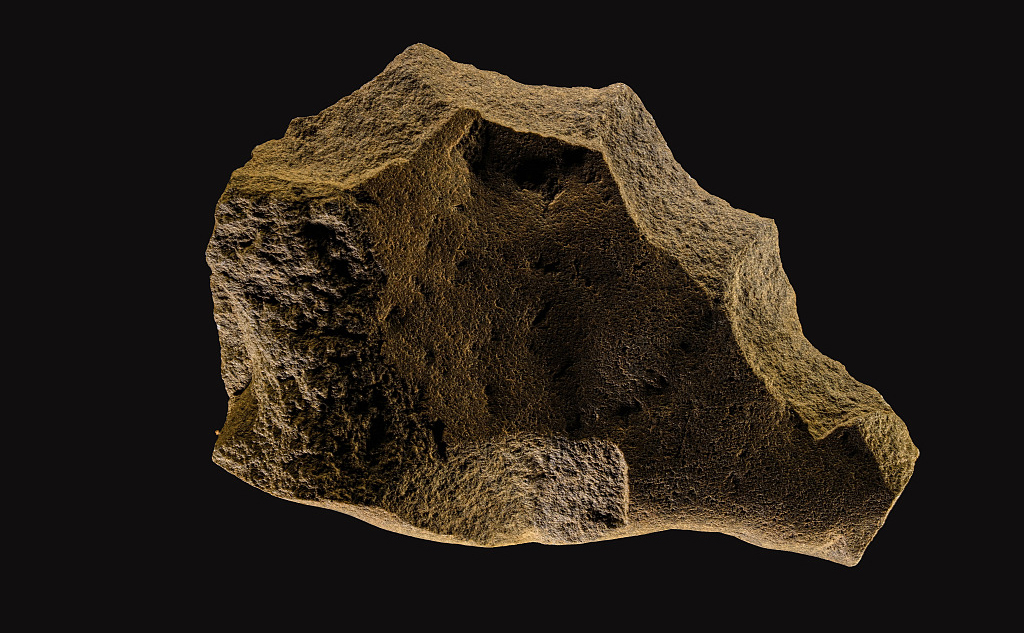

四川省近年舊石器考古重大發現層出迭現,從高原到盆地,新發現、新認識多點開花。川西高原近年通過持續系統的工作,在高海拔地區發現數量豐富的舊石器遺址,其中稻城皮洛遺址為迄今青藏高原發現面積最大、地層保存最完好、堆積連續、文化類型豐富多樣的舊石器時代遺址,包含三期文化:以砍砸器、重型刮削器為主的礫石石器組合;手斧工業(阿舍利技術體系);以小型兩面器和小尖狀器為特色的小型石片石器。特別是手斧工業是目前在東亞發現的最典型的阿舍利晚期階段的文化遺存,也是目前發現的世界上海拔最高的阿舍利技術產品。該發現將有力推動早期人類對青藏高原的開發過程、早期人類適應高海拔環境的能力和探索東亞手斧的分布與源流、東西方人群遷徙與文化交流等重大學術問題研究。

稻城皮洛遺址

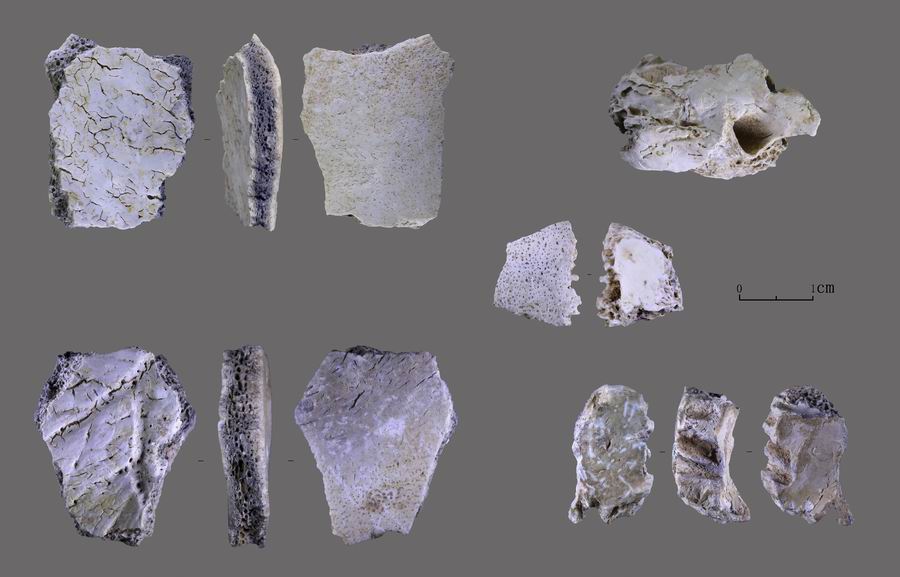

稻城皮洛遺址出土的來自舊石器時代的石制品——刮削器

高原之下的四川盆地簡陽龍婭遺址也發現了似阿舍利技術的遺存,為探索沱江流域以及四川盆地的早期人類文化提供了重要的新資料。成都平原腹地的眉山壇罐山遺址將古人類在此區域的活動推進至中更新世中期,是平原內首次發現并經科學發掘的第一處南方礫石石器工業遺址,也是四川盆地目前發現最早的舊石器遺存。

山東地區之前的舊石器發現頗豐但缺乏清晰的年代序列。臨沂跋山遺址包含多個連續的文化層位,主要文化層距今5-7萬年,出土豐富的古人類遺物遺跡,磨制的錐形器、鏟形器是目前中國發現最早的磨制骨器。該發現對于建立我國東部舊石器時代中期文化序列,論證中國-東亞人類的連續演化,研究當時人類的技術特點、生產生活方式和生存環境背景,具有重大價值與意義。

河南魯山仙人洞遺址發現極為珍貴的人骨化石,距今約3.2萬年,是目前河南省已知年代最早的早期現代人化石。石制品體現的文化面貌屬中國北方傳統石片工業范疇。該發現對于研究中國-東亞早期現代人群的演化過程和特點,分析該地區舊石器時代文化的連續發展和當時人類的文化特點、適應生存方式和古環境背景,解決有關現代人起源與演化的相關爭論,提供了非常重要的材料和信息。

魯山仙人洞遺址位置示意圖

魯山仙人洞遺址出土的部分人類頭骨化石

本年度舊石器考古資料的披露,逐步完善著我們對各地區舊石器文化框架和序列的認識。

東北是我國近年來舊石器發現最持續、豐富的地區之一,牡丹江和綏芬河流域均有大量新發現,黑龍江東寧新發現舊石器地點數十處,存在多種石器技術風格。吉林長白山地區舊石器考古專項調查發現頗豐,近年披露了舊、新石器過渡時期和新石器時代的石制品遺存,含石片石器、石葉、細石葉等技術特征。

新疆哈密七角井遺址發現了含細石器遺存的確切地層,距今約1.1萬年,為討論新疆舊石器時代晚期的年代提供了重要依據。天津地區自2005年填補舊石器空白以來,陸續有新的發現,迄今已發現舊石器地點數十處。河北泥河灣盆地新發現距今約10萬年的遺存,相當于深海氧同位素5階段,為探討末次間冰期人類生計方式提供了重要資料。烏蘭木倫河流域也新發現了有確切地層的地點。

山西丁村、下川兩處重要遺址群均取得新認識。丁村遺址群洞門遺址在馬蘭黃土層(L1)、棕紅色古土壤層(S1)中均發現石制品,豐富了該地區遺址的埋藏類型和時代跨度。下川遺址富益河圪梁地點以石核石片技術為主,豐富了下川文化的認知。運城盆地的離石黃土和馬蘭黃土中均發現石制品,以石核-石片技術為主,年代屬中更新世晚期和晚更新世。山東寧陽汶、泗河流域發現的舊石器時代晚期石片石器和細石葉石器兩種類型,豐富了山東的舊石器時代晚期文化內涵。安徽巢湖裕溪河流域再次調查新發現舊石器地點,其中1件石英砂巖細石核引人關注。

下川遺址出土的石磨盤

丹江口庫區自20世紀90年代就開展了持續的舊石器考古工作,近年河南淅川境內的搶救性發掘獲取豐富的文化遺物,年代跨度大,從舊石器時代早期至晚期,南北石器主工業特征均有發現。相鄰的西峽地區,也調查新發現十余處具有小石器文化傳統的舊石器地點,推測年代晚更新世早期。與此同時,漢水下游也并非舊石器空白區,系統調查確認并新發現了一批舊石器地點,既有不同類型的礫石工業,也有石片石器工業,年代涵蓋舊石器時代中晚期。

百色盆地因發現豐富的阿舍利技術風格遺存長期受到學界關注,近年來調查又有新收獲,在澄碧河第4級階地上發現舊石器時代早期遺址18處,大都發現了類似西方阿舍利技術的手斧工具,數量多、密度高。為中國手斧工和早期人類遷徙、交流研究提供了寶貴資料。

云南天華洞遺址為距今5-9.5萬年的一處重要發掘,距其4公里處新發現年代和文化面貌類似的曠野類型龍潭遺址,對于探討西南地區晚更新世以來人群和技術的多樣性研究提供了重要素材。近年云南西南地區舊-新石器過渡階段發現較為豐富的遺存。怒江和瀾滄江流域晚更新世末至早全新世階段在石器技術面貌上表現出明顯的一致性、復合性和區域性特點,形成了一類極具時代性和地域性的石器工業體系。剝片技術上采用錘擊法、砸擊法和銳棱砸擊法等多種方法,在工具類型上以礫石石器為主,小石片石器和局部磨光石器為輔,并形成以陡刃砍砸器和砸研器為主要類型的工具組合,這類石器工業的形成是晚更新世以來古人類對熱帶和亞熱帶地區資源環境適應的結果,也與區域內多種技術和文化傳統的影響、交流相關。

考古學文化及其反映的人類遷徙與交流

近年來隨著考古發現增多和研究深入,區域間的舊石器考古學文化時空框架和發展序列愈發完善。我們經常從石制品的類型及制作技術的角度探討舊石器時代的考古學文化,及其反映的人類遷徙與交流。有學者依據近年山西下川遺址群的考古新認識,思考中國北方舊石器晚期文化的發展與轉變,認為發生了從簡單的石核石片技術向石葉細石葉技術的轉變,以及末次冰盛期前后石葉細石葉技術的變化,這些轉變在時間和技術上,都存在明顯的斷裂。

甘青地區地跨黃土高原、青藏高原兩個地理單元,區域內地貌單元多樣,環境差異大,在這里發現了我國第一處有確切基層記錄的舊石器地點。近年來該地區發現較多。晚更新世末期,我國最北的黑龍江、烏蘇里江流域分布著的奧西波夫卡文化。根據地層埋藏序列,嫩江流域距今0.4-2.8萬年間的細石器遺存分為舊石器時代至新石器時代三個時期六個階段,呈現出較為清晰的發展脈絡。石葉小型化→船形細石核技術→楔形細石核技術→復雜壓制小石葉技術→被石片技術取代的發展脈絡。有學者同樣通過石器技術分析的角度,探討貴州烏江上游地區的舊石器遺存分期。這些發現有助于在廣闊的空間地理背景下探討區域內的人類活動,啟發了我們新的思考。

隨著考古發現的持續增多,以礫石工業和石片石器工業劃分我國舊石器時代南北兩大工業體系存在歷史局限性。一系列有關華南地區的舊石器考古研究展示出不同區域、不同時期存在多樣性和復雜性。

澧水流域近年來開展了持續、系統的舊石器考古發掘研究工作,建立了扎實的區域性舊石器考古學文化時空框架,由此展開華南地區晚更新世早中期考古學文化的新思考,這個時期華南史前人群不論是技術特征還是棲居模式都發生了較大的變化,進入了承前啟后、持續發展的新階段。至舊石器時代晚期,華南大部分地區發生了較為顯著的由礫石石器向小型石片石器的轉變過程,但是距今2萬年之后,陡刃礫石砍砸器等又重新成為主導石器類型,并相繼出現磨制石器等新技術。在此過程中礫石石器傳統始終保持顯著影響。

人群遷徙與交流的規模和范圍在此時期不斷擴大。云貴地區晚更新世晚期的考古學材料反映了華南地區現代人文化的復雜性和多樣性,以及人群流動和文化交流,越南北部在同時期出現了與嶺南地區類似的以陡刃石器為特征的石器工業,大致同時見于末次冰盛期前后。而在此前一階段閃現的石片石器工業在越南北部及廣西表現也較明顯,可能暗示了更大范圍內的文化互動。

在華南地區舊石器晚期這一重大的發展演變過程中,嶺南地區洞穴遺址數量顯著增加,人群流動性下降,生計方式開始向廣譜化方向發展,通過“分類棲息地指數”等分析方法,評估嶺南地區13處洞穴遺址的動物群所反映的生態環境,認為當地的水熱資源狀況在晚更新世保持穩定,動植物資源種類和數量都很豐富,推測人群流動性和生計方式的變化應當與環境因素無關,也為我們思考石器技術的轉變提供了新的方向。

研究進展與理論探索

新發現是學科發展的基礎,深入的思考和研究則是學科發展的動力。石器本身的探索和研究直接反映了人類的制作工具能力。針對石球的實驗促進了這一特殊器物的研究,從制作時間和使用效率考慮,狩獵可能并非石球的唯一功能。泥河灣盆地出土的端刮器使用實驗表明其加工對象可能為獸皮和木材。基于高精度三維模型的幾何形態測量方法為石制品形態研究提供了新思路。

遺址的埋藏過程揭示了形成過程,也是人類生存的背景。按照地貌和沉積類型,解讀不同沉積單元的遺址埋藏特征,可以為遺址成因和形成過程判斷提供重要指標。沉積物特征同樣能夠在一定程度上復原遺址的形成過程,以及不同階段的埋藏環境,為解讀遺址性質和人類生存背景提供重要資料。通過埋藏環境和狩獵采集人群的研究基礎,結合石制品的空間分布特征推測遺址的性質。泥河灣板井子遺址通過埋藏學研究判斷不同層位埋藏屬性不同,既有原地埋藏也有水流搬運導致的異地埋藏。拼合研究除了復原石制品的技術特征、打制過程之外,同樣也能夠推測遺址的埋藏性質,懷來盆地的西溝灣1號地點由此推測為原地埋藏。

回顧經典梳理學術史,是推動研究方法持續發展的源源動力。除了人類化石的重大發現,周口店遺址的發掘和研究為中國舊石器研究奠定了極高的起點,推動了學科的重大發展,其影響力持續至今。類型學是考古研究的基礎手段,將石制品按照不同標準分類是解讀考古材料的重要途經,但由此探討人類的行為乃至人群的特征存在一定的局限性,技術研究在很大程度上能夠提供新的研究方向和角度,在一定程度上彌補傳統類型學的不足,成為分類的一種依據。

學科交叉是學術發展的必然趨勢。考古學作為“通過地下的實物資料研究人類的起源、演化、生存與文化發展的一門學科”,具有多學科交叉的天然性和必然性。然而在不同學科的介入中,取得交叉共贏的新的學術生長點,需要有識學者的互相尊重和緊密合作。聚焦南方地區,從最早人類與文化的出現,到現代人起源與舊新石器時代的過渡等課題研究都有重要進展,但仍缺乏較為清晰完整的舊石器文化時空框架,需要更加全面、系統、深入的研究,全面復原中國南方早期人類與社會發展史。

恰逢考古百年,2021年第三屆考古學大會如約在中國現代考古學的起源地召開。舊石器考古分會場線上、線下同時進行,圍繞舊石器時代人群遷徙與文化交流研究的主題,討論分享了近年舊石器考古新發現,研究新進展。12月,我國作為亞洲最重要舊石器考古學術會議的主席國,在主辦方的努力和精心組織下,延期數次的亞洲舊石器考古學年會在鄭州召開,會議采取線上和線下結合的方式舉辦,主題為“現代人的起源與擴散——亞洲舊石器考古新發現與研究進展”。疫情下的我們在2021年末為世界同行獻上了一場學術盛宴。

(原文注釋從略)

海報設計 祝碧晨 圖片編輯 張穎

- 适度减少美片数量

- 中方不愿打贸易战,但也不怕打

- 外贸大省如何应对国际形势?江浙聚焦

- 【美股】美股三大指数暴跌,纳指一度跌超7%。道指狂泄千点

- 【欧洲股市】欧洲三大股指10日全线上涨

- 宋代四大雅事,又称生活四艺。除了焚香、挂画、插花,还有什么?

- 天文学中用于计量恒星距离的单位

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司