- +13

葛文潮:黑膠唱片 | 散文

原創 葛文潮 北美文學家園

北美中文作家協會會刊《東西》第246期

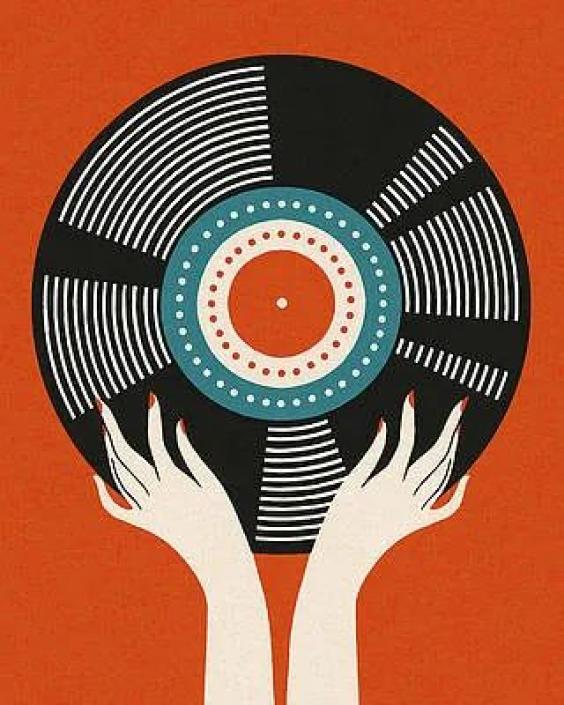

“疫情前的自由終將歸來,就像一度被淘汰的黑膠唱片,又回到人們的客廳,咿咿呀呀地撫慰心靈,滋養生命。”

在紐約住久的華人都知道德昌肉鋪,知道七堂空間的不多。七堂空間在東百老匯德昌的樓上,那里有臺復古的黑膠唱機,只有三個人知道,這臺唱機是我扔的。

復古唱機和黑膠唱片的原主人,是七堂空間藝術總監唄寧。兩年前,唄寧離開紐約,唱機和唱片都沒帶走。可能傷感于主人之離棄,唱機不久就抑郁而亡,當然也可能是過勞死。想過修,拖了好一陣,最后還是扔了,黑膠唱片,沒扔。

又過了好一陣,想再買一臺,和技術總監小胡商量,比較來比較去,躊躇間,疫情來,七堂空間關。花道、古琴、書法、國畫,一眾課程中止。本來談好和一個法餐廚師合作的雅宴,票賣出一半,也不得不腰斬。買唱機的事,不再提起。

去年五月,房東裝修,全部物件搬去隔壁房間。八月裝修完,又搬回。整理、重新布置后,扔了一大堆雜物。沉甸甸的黑膠唱片,舍不得扔。

今年疫苗出來后,打疫苗的人越來越多。病毒變異,人心依舊惶惶。紐約直到現在(三月十三日),每天仍有六千多新增病例。世界在不確定中前行,S空間,不知何日才能重開。

惴惴度日中,有一件事,變得越來越確定。唄寧留下的唱片,得再唱起來。

在亞馬遜訂了臺Victrola唱機,商品條目下,三萬多條留評,四星半。同機型,有四十多種款式,選了一款薄荷綠。

(圖片來自網絡)

第二天,訂的唱機送到。拆開,是一個小巧的手提箱,很輕。去七堂空間取了唄寧留下的唱片,徑直回家,開機,放唱片,掛針,唱片旋轉起來,音質比預期的好。

以前,上海老家也有一臺唱機,也是手提箱,比Victrola要厚實很多,綠得沉郁,正經得有些呆,很符合當時革命的審美。唱片是薄膜的,薄得透明,顏色也鮮艷,像那個年代的糖紙,閃閃發亮。薄膜唱片很小,一張攤開的春卷皮大,比黑膠唱片小很多,薄很多。那是物質匱乏年代,娛樂一把的終極配置。在電視機還沒流行前,除了收音機,電唱機是老百姓家里僅有的娛樂。每次放唱片都小心翼翼,怕唱針劃破薄膜,怕唱片留下劃痕,怕再沒唱片可聽。

父母買了些唱片,除了民歌,還有東方歌舞團翻唱的外國歌曲。老歌曲里,現在記得的只有周璇。那些翻唱唱片里,有朱明瑛的非洲民謠,她唱的“伊呀呀哦叻哦”,現在想起,依然洗腦。印象最深的,是《大丈夫宣言》,翻唱自佐田雅志的《關白宣言》。歌里要求老婆不能比自己早睡,也不能比自己晚起,還要求老婆不能比自己早死,哪怕晚一天都好。這種大男子的話,對一個在弄堂里長大的少年而言,實在新鮮。我記憶里,弄堂里外的男人,對女人總是唯唯諾諾。每有夫婦、或正在談戀愛的男女來家里,我總會讓他們聽這一首,看他們的反應。他們大多都沒什么反應,最多哈哈笑兩聲,讓我的期待落空。還是日本男人比較有男子漢氣概,歌里這個可恨的大男子丈夫,也有可愛之處,他懇求老婆在他死的時候,在他手心里滴至少兩顆淚,這樣,他的人生一世就完美了。日本男人在老婆面前,紙老虎一只,嘴硬心虛。不像上海男人在女人面前,嘴軟,心也軟,小心翼翼看臉色,生怕女人不高興。

說到放唱片,我可謂“專業”,家里有唱機之前,我曾天天放唱片。小學三年級,被叫去學校的廣播站,“上級”交待我,以后放唱片的事,我管。那時的小學,每天早上放國歌、廣播體操一次,上午第三節課,下午第二節課放眼保健操各一次,一天進出廣播站三次,任務還挺繁重。高我兩級的學長,教我唱針要找唱片的第二圈,這樣唱針一落,旋律即起,不浪費空轉時間。那段時間,每次上崗執行任務時,都如臨大考,屏氣凝神,就著唱片上的微弱反光,找第二圈。所幸,直到畢業都沒發生重大現場“翻車”事故,事故的苗頭,早消滅于一圈又一圈的找圈中。在那個政治高壓的年代,任何播放失誤,都可能上綱上線到反革命反領袖。怕失誤,更怕辜負,年少的我,手眼卻老成,一路無驚無險到畢業。

唄寧留下的唱片,沒有國歌,民歌,更不會有廣播體操,眼保健操,革命歌曲樣板戲。三十年代上海灘的老歌有一些,古琴琵琶也有幾張,還有日本的雅樂、詩吟和尺八,當然少不了西洋古典樂,如巴赫,貝多芬之類。

在這些曲目繁多的唱片里,聽下來,還是老歌更有感覺。這些老歌里,有白光,有李香蘭,有吳鶯音。特別是吳鶯音的歌,溫婉清麗,柔中帶韌,端的是靚如鶯啼。古人說,絲不如竹,竹不如肉,咿咿呀呀的肉聲,熨平了歲月的皺褶。時間,摸起來不再硌手。

(圖片來自網絡)

可不硌手只是一瞬的感覺。那個什么都缺的年代,買個電唱機,不但要錢,還要憑票,有票還不一定買得到。現在聽歌都用智能手機,不要票,只要錢。無論票和錢,都硌手。電唱機,以及后來取而代之的錄音機、隨身聽、MP3、iPod都曾風靡一時,又都被時代淘汰。大浪淘沙,無論是被淘汰了的沙子,還是留下的沙子,都硌手。

時代在變,流行在變,人心在變。不變的是,世事艱難。以前怕唱片被劃壞,怕被打成反革命,此時怕被新冠病毒傳染。怕的對象內容在變,怕的情緒不會變,同樣不變的,還有希望。

人總是在艱難中,怕并懷抱著希望前行。從幾十萬年前我們的祖先從非洲走出來開始,一直到現在登上月球火星,人類的每一步都是怕并滿懷著希望,我們自身的每一步又何嘗不是如此。

讓人不自由了一年的疫情,終將過去,疫情前的自由終將歸來,就像一度被淘汰的黑膠唱片,又回到人們的客廳,又咿咿呀呀地撫慰心靈,滋養生命。

沖一杯武夷山天心村的大紅袍,在氤氳巖香中,在春日爛漫的西窗下,再聽一遍吳鶯音的《春光無限好》。

(寫于新冠病毒肆虐一周年之際。原載于《漢新》2021年11月號)

作者簡介

葛文潮,曾以紐約公爵之名活躍于新浪博客。在《美食與生活》《上海采風》《演講與口才》《青年文摘》《看世界》等雜志撰寫多元文化體驗。短篇小說《魚鰭酒》《星巴克的早晨》“Espresso”登載《青年作家》,《胭脂》登載《一行》。《黑膠唱片》獲第29屆漢新文學獎散文銅獎。出版《大愛無痕》《和風美景》隨筆集。現任紐約七堂7s Art堂主,紐約古琴研究會副會長。

★以上文字屬作者個人觀點,不代表本公號立場。

原標題:《葛文潮:黑膠唱片 | 散文》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司