- 3

- +1

作家酒館 | 桑塔格:再也沒有像我一樣的人了

原創 云也退 云也退

《作家酒館》之夜系列:

“再也沒有像我一樣的人了”

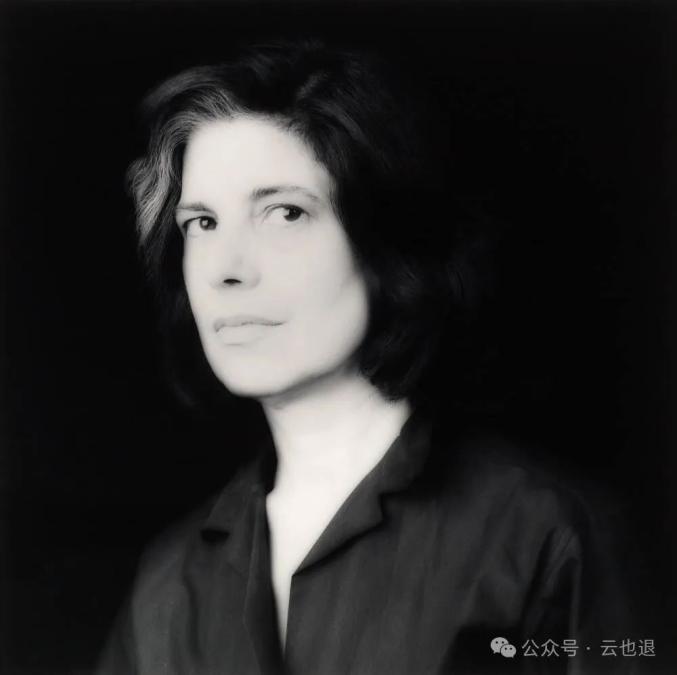

1984年,馬普爾索普所攝桑塔格

發布出桑塔格這一期音頻(見下,作家酒館056)后,有聽眾說,桑塔格算是美國最后的公共知識分子了吧?

必須是。

最后的,不僅美國,在世界上也是最后的。公知這種身份,不管在哪個環境和語境里,都根本不會再有。

因為哺育公知的得是“大時代”,而“大時代”起碼在冷戰結束后就已經結束了。在“大時代”,不僅有眾多的國際大事——從肯尼迪之死,到越戰,到阿富汗戰爭,到東歐劇變,到作為冷戰結束的余緒的南斯拉夫內戰等等——等待一個活躍的作家和知識分子去發言,而且這些發言,為許多讀者所企盼,他們盼著由此來理解正在發生的事,并站在一個道德的、審美的高度上。

我看過一篇加西亞·馬爾克斯寫的,關于1982年年中英國—阿根廷爭奪馬島的戰爭的報道。那文字精絕。《百年孤獨》的作者同樣是公共知識分子,對歷史事件發聲。

當然更重要的是,公知的話所依賴的發表媒介是有限的,非即時的,更不是需要在菜場一樣的話語場里吼著說的。這就是為什么,1966年桑塔格的成名作《反對闡釋》,在1996年時西班牙語譯本重版,她在序言中寫了這么句話:

“(三十年過去)我唯一的發現是,再也沒有像我這樣的人了。”

想象一下她在推特賬號里這么寫,會是什么感覺,別人會怎么即時地回應。幸好她沒活到有推特的時候。

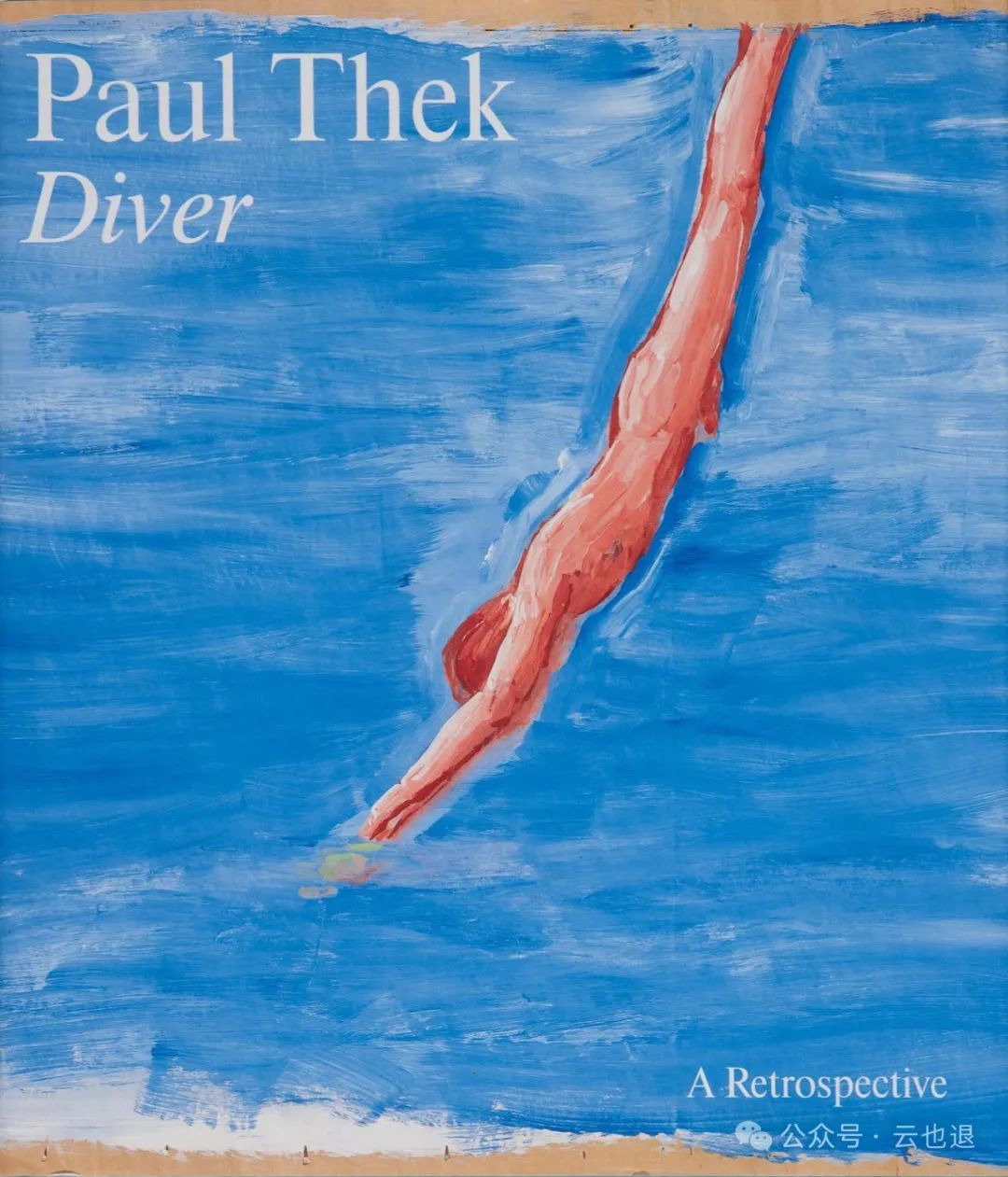

保羅·泰克的畫。桑塔格說這位男友有著“天使一般的容顏”

桑塔格在《反對闡釋》的一時成功后肯定想過,自己身為事事關心的知識人,能夠得道多助,甚至企圖影響世界。但是她一直給人以孤軍奮戰感,哪怕朋友再多,迷戀她的人再多,也是孤軍奮戰。

不是孤軍奮戰的人,不會寫有這句“再也沒有像我這樣的人了”。

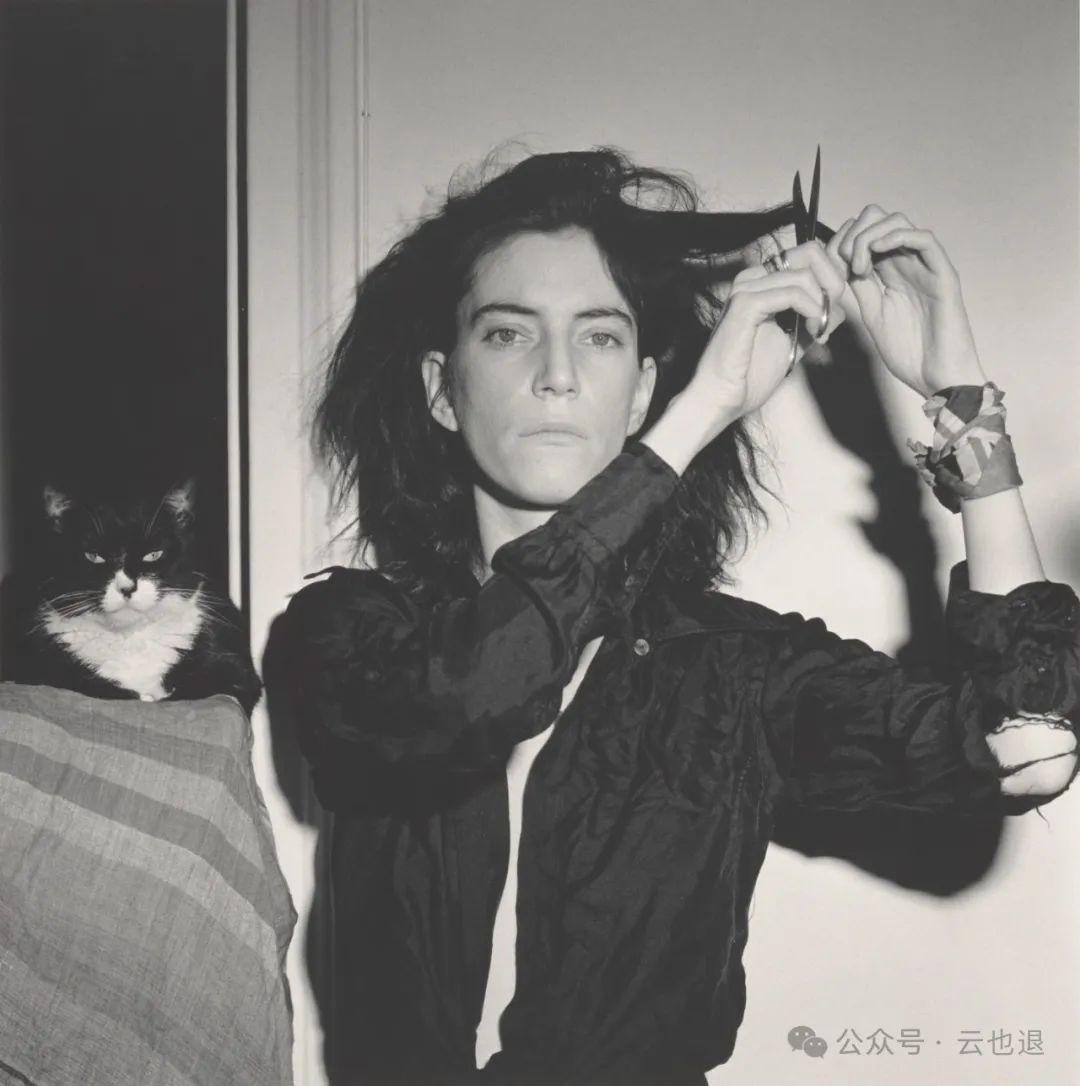

馬普爾索普所攝帕蒂·史密斯,他們都是桑塔格的同溫層友人

孤軍奮戰然后后院起火。1987年她的書房險些著火,這之后,她才考慮弄個穩定的住宅,之前一直是居無定所,充分實踐她的波希米亞本色。更大的后院起火是她的一大幫文學藝術界的朋友都得了艾滋病:我講到的她的御用攝影師羅伯特·馬普爾索普,還有前男友保羅·泰克,只是其中的兩位。

其他還有作家布魯斯·查特文,早一些的還有1984年的去世的哲學家福柯,和阿根廷作家胡利奧·科塔薩爾。感染艾滋病未必是通過性渠道,像科塔薩爾就是住院輸血不幸感染的。然而把艾滋病稱作“同性戀癌”,這個污名一旦出現,感染者就要遭受健康和名譽的雙重毀滅。

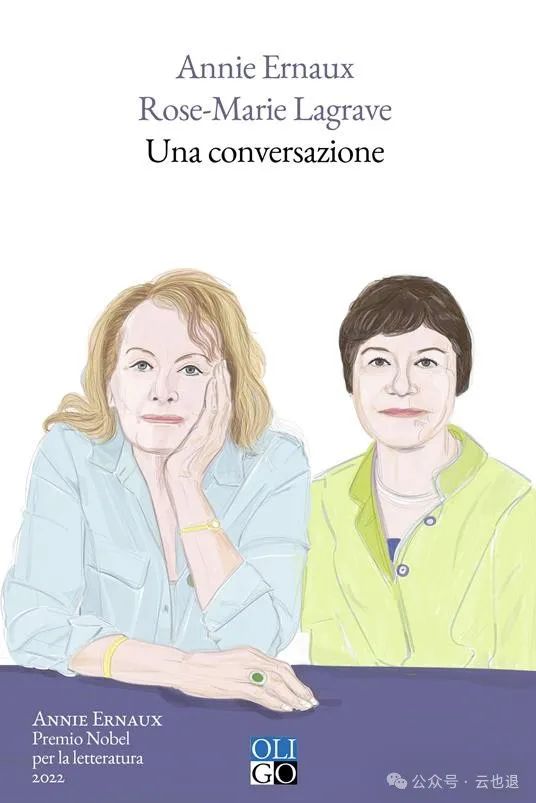

寫這期桑塔格的時候,我剛看完又一本安妮·埃爾諾的對談書。對談的人是埃爾諾和一位社會學家羅斯-瑪麗·拉格拉夫。書名就叫《一場對談》。

羅斯-瑪麗·拉格拉夫是埃爾諾的同齡人,埃爾諾從1970年代開始出版作品,拉格拉夫一本接一本看過來,她說曾被每一本深深打動。

埃爾諾與羅斯-瑪麗·拉格拉夫《一場對談》

讀到這里,我想是不是她們二位有點互捧的意思呢?還想埃爾諾怎么這么愛出對談,之前已經看過她的另一本對談《寫作是一把刀》了,是她根據自己和一個想要訪問她的男作家的郵件通信整理出來的。她像麥霸一樣,整本書里都沒讓那位男作家說上幾句話。

但現在我不覺得她過于自戀。頻頻做對談,是為了抱團取暖,共同挽留身處“大時代”時的感覺,她們從那時走過來,一直相信自己的工作、自己的聲音和文字寫作,對社會而言是重要的,有意義的。

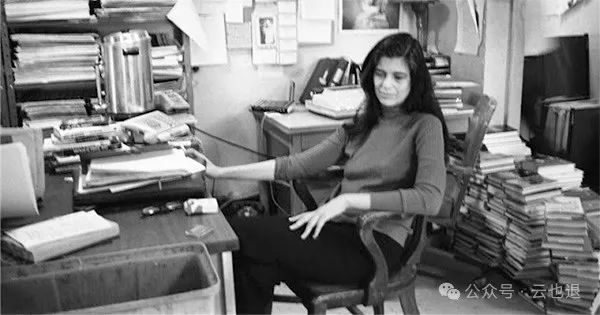

桑塔格和兒子大衛

在《悠悠歲月》里,埃爾諾直言,1980年代后,“世界上各種事件的刺激消退了”。她感到:某種捉摸不透的東西控制著我們,“經驗的空間失去了它熟悉的輪廓”。對1990年代,她只能寫自己感覺那十年“沒有什么特殊的意義”,“那只是一些幻滅的年頭”。

幻滅不是因為個人的利益受損了。實際上,她那些年在市場上取得的成功越來越大。幻滅的一個原因,是覺得自己可做的事越來越少。桑塔格在她的年代,可以夢想拔高整體的人文水準,而埃爾諾談到九十年代時的自己,承認她所能做的,只是捕捉人們的集體情緒,并給它一種文學表述。

《關于他人的痛苦》

而現在的人據說更懶,只需要“嘴替”即可。卡夫卡都可以被下放到“這屆年輕人”的“嘴替”的地步。就好像卡夫卡也忙著發圈發小視頻一樣。

桑塔格逝世前的最后一本書是《關于他人的痛苦》,繼續在思考從《論攝影》以來的有關圖像、觀看、權力之間的關系,其中的一個句子我記憶猶新:桑塔格說,那些有關暴行、饑饉、病困、流離失所的災難攝影,其作用在于“使我們寢食難安”。

這話說得多“大”,濃濃的“大時代”氣息。也許今天再這么說,人們會用“圣母心”來貶她。而她是絕然預見不到這一點的。

新書《作家酒館》上市:

請訂閱收聽“作家酒館”第二季音頻節目,

這個空間需要我獨力支撐才能壯大

最新一期“蘇珊·桑塔格:偶像應當承擔怎樣的責任?”

原標題:《作家酒館 | 桑塔格:再也沒有像我一樣的人了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 再出发再创业

- 上海浦东打造全新开放平台

- 广电总局:坚决拥护党中央决定

- 零售股局部拉升,国光连锁五连板

- 一季度工业对宏观经济增长的贡献率达36.3%

- 由法国物理学家德布罗意提出的假说,指某物质同时具备波和粒子的特质

- 北宋文学家苏轼的自号,取自他被贬后在黄州开荒自耕的经历

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司