- +129

為什么說“同性戀”這個詞是德國人發明的

“同性戀”是德國人發明的嗎?乍一看這個問題可能會覺得很荒謬,然而這個基于一種固定性取向的身份概念的確起源于德國,支持同性戀概念的公眾輿論和政治運動最早也是在德國,尤其是柏林展開,而非人們一直所猜測的那樣是在倫敦或紐約。正如羅伯特·比奇(Robert Beachy)在他最近的一本頗具開創性著作《柏林同性戀》(Gay Berlin)中所描述的那樣:“德國作為現代性身份的發源地,‘同性戀’這個術語恰恰也是一項德國發明,最初這個術語是在1869年的一本德語宣傳冊中出現的。”

雖然同性戀運動的起源可以追溯到19世紀,但正是在魏瑪共和國時期(1919-1933),伴隨著新興的社會和學術解放,同性戀的生活達到了空前的全盛時期。盡管男人與男人之間的性行為(女性之間的情況沒有提及)依然被刑法典的第175條明文制約,但同性戀男女依然能夠前所未有地更加公開、透明地向公眾表明自己的身份。

到了19世紀20年代中期,約有5萬名男同性戀和女同性戀居住在柏林。在柏林,有著無數為同性戀、雙性戀和異裝癖們提供的夜店和聚集點,整座城市成為了這一正在不斷壯大、并充滿活力的群體的‘黃金國’。”

剛剛結束的展覽“新即物主義:魏瑪共和時期的現代德國藝術,1919-1933”完整呈現了魏瑪共和國對這種全新社會身份的認同。在這里,你可以看到大量令人震驚的畫作和照片,它們描繪著那些留著波波頭、戴著單片眼鏡,吞云吐霧間頗顯男性氣質的所謂“新女性”,甚至還有在體貌上更加雌雄難辨的類型。

這些人的性別認同在當時非常模糊,是容易引起歧義的,甚至會令人無法理解。比如,我們可以看一下格特·沃爾海姆(Gert Wollheim)1926年的作品《夫婦》,畫中的人物可能正從當時著名的夜店“埃爾多拉多”中走出。在異裝癖的推動下,這一原本遭人詬病的行為竟吸引了全歐洲的社會名流,并且被瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich)這樣的明星所演繹。

一名親眼見證過這一瘋狂時代的參觀者曾這樣描述出入這家著名夜店的客人們:“在那里你可以看到女同性戀,其中有風情萬種的美麗女子,也有人穿著和舉止都像男人,甚至長得也像男人。而那里的男人一身女性裝扮,你甚至都無法判斷他們究竟是男人還是女人。在那里你可以看到一對對情侶在舞池里縱情起舞,那種畫面可以讓你忘卻一切。”

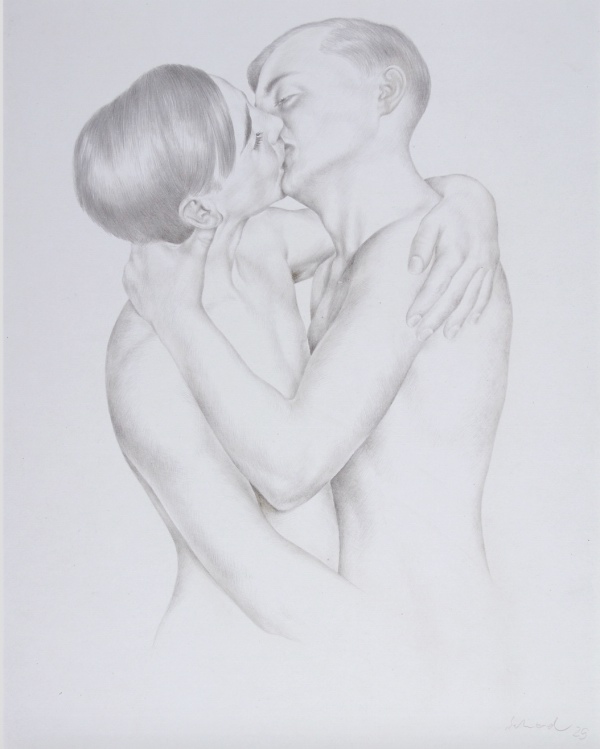

或者可以看一下克里斯蒂安·謝德(Christian Schad)1929年的作品《戀愛中的男孩》(Boys in Love)。畫面用銀尖筆精細完成,是一幅出色而少見的表現男性同性戀的作品。畫中的兩位男孩親密相擁,畫家細膩的筆觸完美又驚人地詮釋了主題,使愛戀中的溫柔躍然紙上。相比更為直接、挑逗地描繪同性戀男子之間的性行為,畫家在這幅作品中將同性之戀的曖昧與深情以一種含蓄、溫柔的方式被表現出來,令人為之動容。

為了能夠在更廣度、更深遠的層次上詮釋誕生于魏瑪共和國的這一新身份認同,同時能夠介紹定義和倡導這起運動的主要人物,這次展覽上不僅呈現了藝術作品,還有書籍、雜志,以及其他曾在那個時期短暫出現過的稀有物品。

展柜中的展品包括著名內科醫生和性學家馬格努斯·赫希菲爾德(Magnus Hirschfeld)的著作。作為先鋒人物和主要倡導者,赫希菲爾德曾在維護同性戀與變性人權益運動中起了關鍵作用。赫希菲爾德在當時被稱作“性學界的愛因斯坦”(Einstein of Sex),他成立了史上第一個同性戀政團組織——科學人道主義委員會(Scientific Humanitarian Committee),并且征集到了5000個簽名來推翻刑法典第175條對同性行為的限制。通過赫希菲爾德的多本著作及其在柏林所創立的性學研究所(同時該研究所也作為一個博物館、診所、聚集點和調查中心),我們可以了解到這位性學家對性與性別所做的大量考察研究。

在1930年,莉莉·艾爾伯(Lili Elbe)——或者我們也可以叫她原來的名字埃納·韋格納(Einar Wegener)——成為了史上第一位變性人。這次展覽上,我們展出了《變成女人的男人》(Man into Woman)這本書,從中可以了解到對那次變性手術的過程記錄。由湯姆·霍珀(Tom Hooper)導演的影片《丹麥女孩》正在全美熱映,就是以埃納·韋格納為原型所拍攝的。

這次展覽還陳列出過去三十年里,關于同性戀、雙性戀、變性人和異裝癖的多種出版物,以及一系列史上最重要的男同性戀與女同性戀的雜志,比如由阿道夫·布蘭德(Adolf Brand)在1896至1932年間出版發行的《Der Eigene》(The Unique)雜志,它是世界上第一本男同刊物,其內容涉及政治、同性戀權益、文學、藝術、文化,雜志也刊登有裸體攝影。

在《Der Eigene》之后,涌現了很多其他男同雜志,比如弗雷德里希·拉祖維特(Friedrich Radzuweit)出版的《Die Insel》(The Island)。令人驚奇的是,這些同性戀雜志竟然和其他主流刊物并排出現在報刊亭被販售。這些雜志里通常會刊登關于各類夜店和聚會點的廣告和通知,用以迎合讀者們的不同喜好。

在20世紀20年代,拉祖維特也是一名致力于維護同性戀權益的積極分子和著作者,他為男同性戀和女同性戀雜志的出版建立起一套完整的體系。在1924年,拉祖維特發行了第一本女同雜志《女友:一本關于女性之間完美友誼的雜志》(The Girlfriend: Journal for Ideal Friendship between Women),之后又發行了《第三性》(The Third Gender)。

在1932年拉祖維特逝世后,他的兒子馬丁·拉祖維特(Martin Radzuweit)繼承了父親的事業。展覽所呈現的其他女同雜志還包括《戀愛中的女性》(Women in Love),《女性之愛》(Women Love)等。

隨著1933年希特勒的掌權,曾經掀起一陣轟動的同性戀運動不得不面臨突如其來的殘酷結局。赫希菲爾德的性學研究所遭到了納粹軍的突然襲擊,其中的文件被全部燒毀。好在,當時赫希菲爾德還在進行他的巡回演講而沒有回到柏林,直到1935年逝世,赫希菲爾德都流亡異鄉。男同性戀出版機構和組織都被禁止,同性戀者們被送往集中營或者被屠殺。

納粹試圖徹底根絕有關這起發生在德國的先鋒運動的全部成果和記憶。通過在洛杉磯藝術博物館所舉辦的這次展覽,過去的這段記憶得以被重新喚起,對此我們感到非常欣慰。

(作者系助理策展人,劉清越翻譯。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司