- +1

戲劇發生在涼山│在大涼山,孵化戲劇,也放飛年輕人的夢想

在大涼山國際戲劇節,到處都可以遇到年輕的戲劇人。

90后導演謝可和他的80后創作伙伴楊春梓已經第二次來到大涼山國際戲劇節,去年這個時候,他們跟隨國家話劇院的《蘭陵王》劇組,第一次來到這個中國西部新生的戲劇節,留下了深刻的印象和驚喜。一年之后,他們帶著自己劇團的新作《羿》再次出現在了2020中國西昌·大涼山國際戲劇節的舞臺上。《羿》是一部身體戲劇,用全新的戲劇形式重新定義“后羿射日”的故事。演出有著充滿沖擊力的身體表達,奇幻的視覺和裝置,讓這個關于中國故事的作品顯得當代并實驗。

觀眾和創作者演后交流

在聽濤小鎮美術館一個不算大的空間里,擠滿了觀眾,《羿》因為首演引發的口碑,在第二天吸引了更多人來觀劇。演后談持續了整整一個小時,激動的觀眾里有第一次接觸肢體劇的,還有一位中年大叔帶著當地口音說:“感謝戲劇節,讓我們這種在大涼山生活40多年的人離藝術這么近,希望你們再來”,這讓劇組感動得差點掉眼淚。

《蘇尼惹的另三個夢》劇照

在距離這個演出幾公里外的同一時間,火把廣場的某個黑匣子劇場里,彝族歌手莫西子詩那些動人的歌謠作為一部劇的主題音樂始終響起。《蘇尼惹的另三個夢》是一部彝族創作者講述彝族故事的作品。導演諾布釷呷是當地著名的演員,拍攝過不少影視作品,他和莫西子詩有一次聊天時說起,家鄉終于有了自己的國際戲劇節,但不能只有引進的作品,本土的作品反倒缺席。兩人一拍即合,于是,醞釀一個為家鄉創作、講述彝族人故事的戲劇計劃,就此生發。

為露天的谷劇場度身創作的孵化作品《春暖花開》

《羿》和《蘇尼惹的另三個夢》都是因大涼山國際戲劇節而開啟的創作,也都是戲劇節今年的孵化作品。就在這兩部劇演出的同時,另一部孵化作品《春暖花開》的導演王婷也趕到了戲劇節。在聽濤小鎮的谷劇場,她和即將參與這部劇的不同領域藝術家從天南海北匯合,其中有音樂家、唱作人、詩人、舞者等,大家一起開始摸索場地,現場創作。

這是一部為瀘山腳下這個露天劇場度身打造的作品,同樣也將是一部充滿實驗性的作品。在這個圓形的露天劇場,所有的觀眾到時都將在中心點觀看演出,而演員則在外圍成一個圓圈。谷劇場將變成一個“時鐘”的概念,時間在流逝,演出在慢慢推進,觀眾也最終將成為演出的一個部分。

孵化屬于自己的原創戲劇作品,是大涼山國際戲劇節從去年開始就有的重要設想和內容支點。而今年,三個孵化作品的落地,讓戲劇節的演出擁有了更多可能,也讓更多戲劇人,看到了實現創作、放飛夢想的機會和平臺。

大涼山國際戲劇節海報

《羿》:在大涼山做一個不一樣的中國故事作品

《羿》的導演謝可是國家話劇院的新銳導演,去年,他在劇院創作的《豆汁兒》收獲了不小反響。而這一次,在大涼山演出的《羿》卻是一個獨立創作,也是他和楊春梓在內的小伙伴一起成立的“言身寸劇團”的第一部作品。

導演謝可和編劇楊春梓(女)

謝可是土生土長的北京人,但卻就讀于上海戲劇學院導演系。在畢業回到北京之后,他和楊春梓合作創作,兩個北京人在一起做了好幾部京味兒話劇。去年,在希臘演出時,他們在這個世界戲劇的起源地,正式成立了自己的劇團。

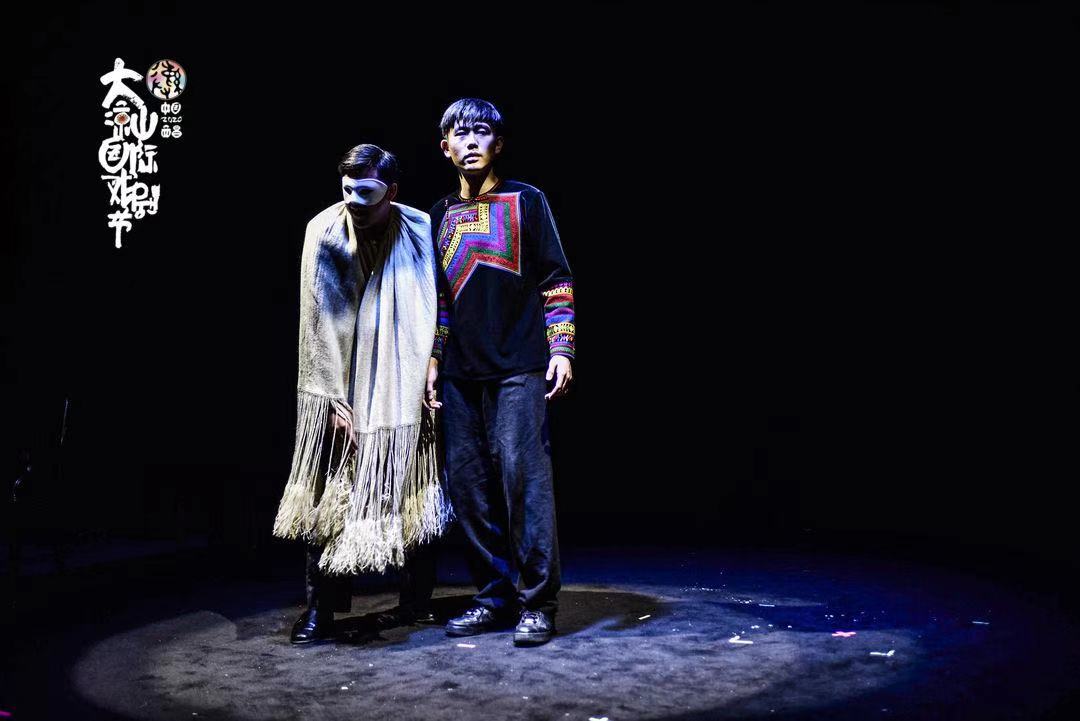

《羿》劇照

《羿》的構思早在去年夏天就開始醞釀,在參加完當年大涼山戲劇節之后,謝可覺得《羿》這出劇目的氣質和大涼山戲劇節很接近。在找到戲劇節談了創作想法后,這部作品也獲得了制作經費投入,成為今年戲劇節的孵化作品之一。

“西昌是一個非常戲劇性的城市,有很豐富的故事色彩,這個城市的氣質和北京、烏鎮都不太一樣,有很多自己的特色。所以我們為大涼山戲劇節創作了這樣一出劇目。”謝可說。

全劇的創作靈感來源于傳統故事,《淮南子》《山海經》中都有關于后羿的記載,在查閱了各種資料時,主創團隊發現大涼山彝族對于“太陽神”的記載也和后羿有關,后來魯迅等人的作品也是對此進行了解構。而作為一個崇火的民族,“羿”和彝族、大涼山之間,似乎也有著某種氣質上的關聯。

不過,對于這個人盡皆知的神話人物,創作者們的關注點在于,“后羿射日”這個大眾認知度最高的畫面背后,是人性的欲望和抉擇。作為編劇的楊春梓說:“一個人做出了一個選擇,那他在做出選擇的一剎那,他的內心有怎樣的掙扎,這樣的掙扎又體現了怎樣的人性的抉擇。這是我們更想講述的。”

經歷了將近一年多的創作,這個之前專注于“京味兒”的創作團隊最終選擇了身體戲劇的形式。“通過形體和演員的表演,這種視覺傳達可能會更有沖擊力,也會更好玩”。謝可說。“做身體戲劇一方面想嘗試新的東西,另一方面也是想在語言溝通方式之外,給我們的作品更多創作空間和想象空間。”

《羿》劇照

雖然身體戲劇是“從頭做起”,但演員大部分都是合作過的默契伙伴,也有一些新招募的。楊春梓說,“我們一直在完善演員的訓練方式,剛開始招募時我們說這是‘一場關于欲望的旅行’,并沒有告訴演員具體的文本。只是從做游戲開始,讓舞蹈的專業演員參與其中,使得演員在舞臺上能夠感知到對方,做出不同的身體變化。

《羿》用肢體語匯與視覺藝術結合來呈現中國傳統故事的另一種可能性,最后獲得了觀眾的認可。作品現在已經有了一些演出邀約,也打算明年能去愛丁堡藝術節這樣的世界舞臺演出。

作為預算有限的孵化劇目,這部舞臺作品卻有超出預期的能量。純粹的創作有時候需要的是熱枕和激情。在謝可看來,做戲的初衷,本來就是想和喜歡戲的人聚在一起,交流、創作,共同做不同的嘗試;另一方面也是完成他的創作理想:“我一直想做各種不一樣的中國故事,給世界各國人來看。年輕創作者要實現想法有時并不容易,但大涼山這樣的戲劇節提供了非常好的發展平臺。”

《蘇尼惹的另三個夢》:做彝族自己的本土戲劇

《蘇尼惹的另三個夢》是一個更徹底的“大涼山出品”,兩個彝族的藝術工作者,一次為家鄉而進行的創作。

莫西子詩可能是當下中國最有影響力的彝族歌手,他是這部作品的藝術總監,和導演諾布釷呷的聊天,使得兩人一起有了這部作品的創作靈感,也定下了故事的基調。

《蘇尼惹的另三個夢》劇照

在彝族的文化中,“蘇尼”是彝族一種特有的民間神職,和畢摩(彝語音譯,指彝族里的祭師)相似,承擔著某種“巫師”的職責。而這部劇的主角“蘇尼惹”,借用了名字,講述了一個人當有一天發現自己可以在人和神之間傳遞信息,成了神與人之間的媒介時,所發生的一切。

舞臺上的6位演員展現的是一個當代的故事。但作品圍繞著彝族的婚禮、習俗鋪開,展現了主人公在涼山特有的彩禮文化、人與人之間的身份等問題中,如何選擇自己內心最純真的那一面,是選擇妥協?還是為了自己的理想去拼搏,去選擇自己愛的人?

導演諾布釷呷(后排右二)和他的創作團隊

創作起初的設想是一個默劇,但最后還是用了比較現實主義的表現方式。諾布釷呷說,“當時我和莫西子詩聊起這個作品時,有一個共同的想法就是,我們要表達彝族人的淳樸和干凈,即使在復雜喧囂的城市里,還是會有一些內心很安靜的人。現在社會腳步太快了,很多東西都跟不上了。我們想表達的是慢下來,追尋自己的內心,探索自己最想成為什么樣的人。”

在涼山,諾布釷呷是頗有知名度的演員。而《蘇尼惹的另三個夢》算得上是他的導演處女作。對于從臺前轉身幕后,他露出帥氣的笑容說,“我以前做演員,現在做幕后比較多,包括導過一些小戲。我希望我們彝族能記住我們的文化。如果我不做彝族本土戲劇,可能就沒有人做了。像蘇尼惹一樣,我也有自己的苦惱,包括有時不得不妥協,但無論如何,本土的彝族戲劇,還是要有人去做。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司