- +1

北滘 | 一個日本人在廣東小縣城造樓:這里會成為世界中心

是個藏龍臥虎的地方。

這個位于佛山市東南角的小鎮(zhèn),

除了順德“美食之都”的名氣響,

還有幾大家族企業(yè)坐鎮(zhèn),

今年,一個地標(biāo)性建筑也在這里平地而起。

由當(dāng)?shù)氐募易逦卸ǎ?/p>

出自建筑大師安藤忠雄之手。

他在75歲時接下這個任務(wù),

當(dāng)時已經(jīng)因為患癌被摘除了五顆內(nèi)臟,

還是飛來現(xiàn)場,實地考察。

安藤本人也稱之為自信之作,

“它承載了我對這座美術(shù)館成為中國

乃至世界中心的愿望。”

歷時五年,

和美術(shù)館終于在今年十月初敞開大門。

它有幾大看點?

為什么會是“世界第一個”?

一條獲得安藤忠雄獨家授權(quán)的采訪視頻,

也與執(zhí)行館長邵舒、

安藤的學(xué)生兼合作伙伴馬衛(wèi)東見面,

全方位聊了聊和美術(shù)館與安藤忠雄的故事。

撰文 譚伊白 責(zé)編 陳子文

中午12點,嵐洋茶餐廳的門被推開,老板娘聽到鈴鐺響熱情地出來迎客。

“你們從哪里來?也是來看隔壁那個美術(shù)館的嗎?”這間20平方大小的茶餐廳藏在一片居民樓中間,店面不臨街,位置隱蔽不好找,老板娘剛在十月初做了店面升級。在這之前,這里營業(yè)到下午兩點半,來的只有熟客和周圍的上班族。

從十月份起,它多了許多外來客的點評,都是800米開外的和美術(shù)館帶來的游客,珠三角地區(qū)的、北京的、上海的,“生意變好啦!”老板娘的語氣里有本地人的自豪。

北滘鎮(zhèn)被當(dāng)?shù)厝藨蚍Q為“北滘CBD”,它雖然是個小鎮(zhèn),卻誕生了幾個千億資產(chǎn)的大企業(yè),四周高樓林立,在玻璃寫字樓環(huán)抱的中央,是由清水混凝土圍合而成的和美術(shù)館,獨立又和諧。

左起 安藤忠雄、和美術(shù)館館長何劍鋒

?和美術(shù)館

創(chuàng)建它的家族發(fā)祥于本地,在本地成長。建造和美術(shù)館的緣起,是他們想為400多件私人藝術(shù)品找個收藏空間,同時回饋自己的家鄉(xiāng),讓更多的人來了解這個地方的文化。在大灣區(qū),深圳、廣州、甚至順德,“喜歡藝術(shù)的人很多,但敢于從事藝術(shù)的少之又少。”執(zhí)行館長邵舒說,所以家族希望走出這一步。

他們渴望一位既深知亞洲文化、有獨特建筑語言,也能完美將建筑與環(huán)境融合起來的建筑師,將夢想落地,于是找到了安藤忠雄。

2014年初次見面,之后安藤反復(fù)修改設(shè)計和實地考察,再到繁復(fù)艱難的現(xiàn)場施工,終于五年后,一座大師建筑在小鎮(zhèn)橫空出世。

和美術(shù)館的入口,是交錯的三塊圓弧形的墻,“猶抱琵琶半遮面”地包裹著一片花徑,門口還有一棵安藤忠雄親自挑選的日本黑松。所有的樹種和花種也都是他定的,一年四季可以開出不同層次粉色的花,錯落開來。

眼前的和美術(shù)館本體,是一座宏大的圓形建筑。“圓”在安藤忠雄的建筑生涯中有特別的意義,這次的“圓”是他經(jīng)過多方考量后的又一次突破。

和美術(shù)館的“和”,有和諧安泰之意,也代表文化和空間的融合。于是這一次,他借鑒中國文化中“天圓地方”的概念,并走訪了好幾個當(dāng)?shù)貛X南建筑,弱化了以往作品中常見的方形和三角形元素。建筑的圓又是重疊交織、一層層挑空出去的,像水波紋一樣向外延伸,不對稱性給整個建筑帶來動感和韻律。

安藤往常的設(shè)計,多是清水混凝土的墻體或是和石墻結(jié)合。這次,他考察了周邊很多嶺南園林后,決定沿襲中國傳統(tǒng)園林的精髓——第一需要通透,再者便是移步換景。希望人們在展廳里看藝術(shù)品的同時,也能看到窗外的風(fēng)景。

世界第一個雙螺旋樓梯

走近大廳,撫摸面前的這堵墻,你才能真正感受到被譽為“清水混凝土詩人”的安藤忠雄。

“兩塊清水混凝土之間的拼縫前后差,中國的標(biāo)準(zhǔn)是低于5毫米,安藤的要求是0毫米。在他的標(biāo)準(zhǔn)里,一個混凝土澆筑成型以后,邊緣要跟刀切的奶油蛋糕一樣,摸上去不會割手才算及格。”曾見證施工現(xiàn)場的邵舒打了個形象的比喻,“按照他的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),最終全國只有一家施工團隊敢接下這個活。”

清水混凝土講究“一澆成型”,靠的都是現(xiàn)場施工,一旦出錯無法重來。當(dāng)了五十多年建筑師,安藤固執(zhí)地認定了這種材質(zhì)。

在安藤之前,混凝土普遍被認為根本不具美感,一直都被當(dāng)作建筑的打底材料。安藤說,“我堅持用混凝土,是因為我要挑戰(zhàn)自身創(chuàng)造力的極限。鋼筋混凝土只要有混凝土、水、沙石加上鋼筋,就能隨意創(chuàng)造形狀,是象征現(xiàn)代的建筑工法。”而這不只是他美學(xué)上的企圖,使用清水混凝土,還意味著他能在有限的預(yù)算與土地上打造最大空間,是最簡單且最節(jié)省成本的解決之道。

他愛混凝土的表里如一,在他眼里,混凝土是生命體,在風(fēng)吹雨曬后會變色、開裂,一座混凝土建筑就仿佛一個不斷生長的龐然大物。

澆筑雙螺旋樓梯所需要的模板,每一片的角度都不一樣,再加上圓形不斷變大,長度也不一樣,同時每層樓梯的高度也經(jīng)過嚴(yán)密計算,逐級減少約9毫米。

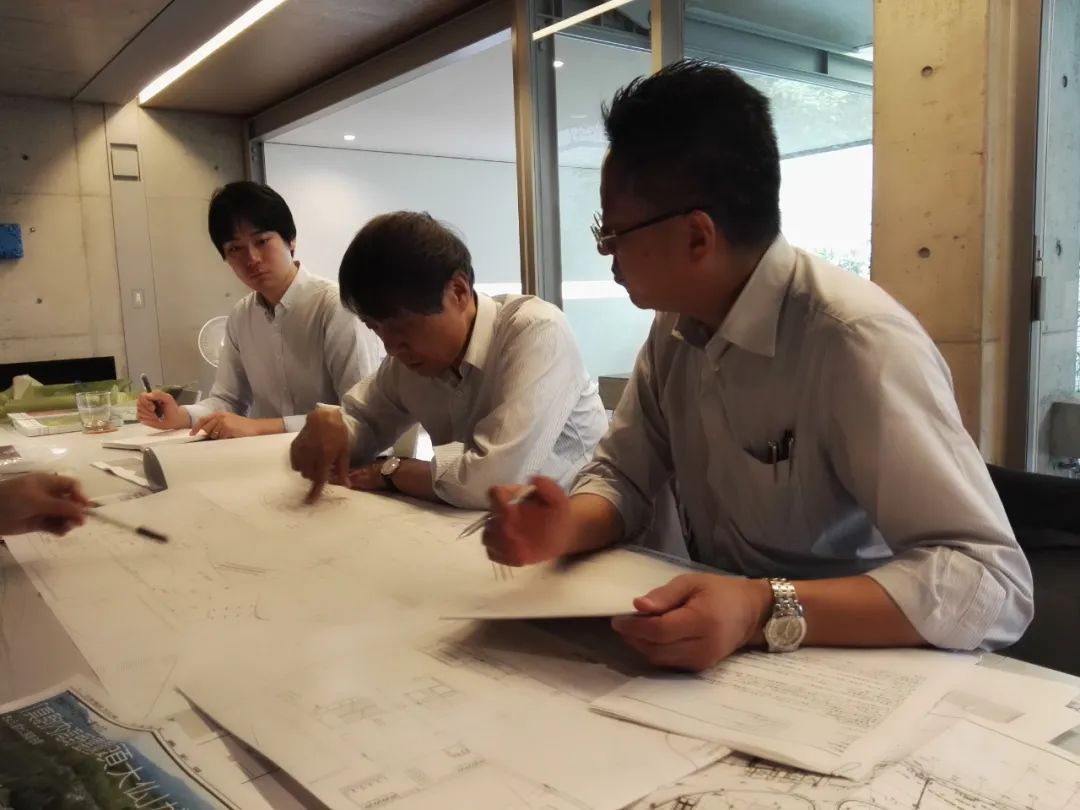

“每塊樓梯都有自己的身份證,裝錯了就完了。”安藤對細節(jié)有著近乎瘋狂的完全操控,小到一個門把手的樣子、高度,一個門鎖怎么裝,裝在哪?樓梯的扶手角度多大?他都得管。因為疫情他不能往返現(xiàn)場,但每一張圖紙他都要簽字。

“售后服務(wù)”

和美術(shù)館一共六層,沿著雙螺旋樓梯走,便能在每層通往不同的展廳,目前正在展出《世間風(fēng)物》啟動展,除了有重量級的家族藏品,還有國內(nèi)外藝術(shù)家專門為開館創(chuàng)作的新作。

右:張大千《谿橋晚色》

和美術(shù)館收藏

安藤忠雄一直認為:建筑家應(yīng)該對自己設(shè)計過的建筑負責(zé)。

竣工后,他經(jīng)常帶著全體員工一家一家拜訪已經(jīng)建成的房子,只要一發(fā)現(xiàn)建筑的狀況不理想,就立刻想辦法處理。就算和客戶發(fā)生爭執(zhí),也會堅持到對方無可奈何為止;如果施工質(zhì)量不佳,就算扯著對方的領(lǐng)子吵架,也會要求他們重做。往往熱心、啰嗦到令對方退避三舍。

在“大阪府立近飛鳥博物館”和“大阪府立狹山池博物館”建成后,為了融合環(huán)境和活化城鎮(zhèn),他更是策劃了由當(dāng)?shù)鼐用裨诮ㄖ锼闹苡H手種梅花和櫻花的植樹活動。

對于和美術(shù)館,他不僅親自選擇花園里的植物,還對委任館藏裝置提出建議,使其與美術(shù)館建筑空間語言相契合。

之前家族的收藏更偏重于中國近現(xiàn)代大家的字畫,例如徐悲鴻、張大千、林風(fēng)眠等。這幾年,他們將目光投向了國內(nèi)外當(dāng)代藝術(shù)家,徐冰、劉韡、名和晃平、草間彌生等藝術(shù)家的作品,坐落在建筑里的各個角落,等待被發(fā)現(xiàn)。

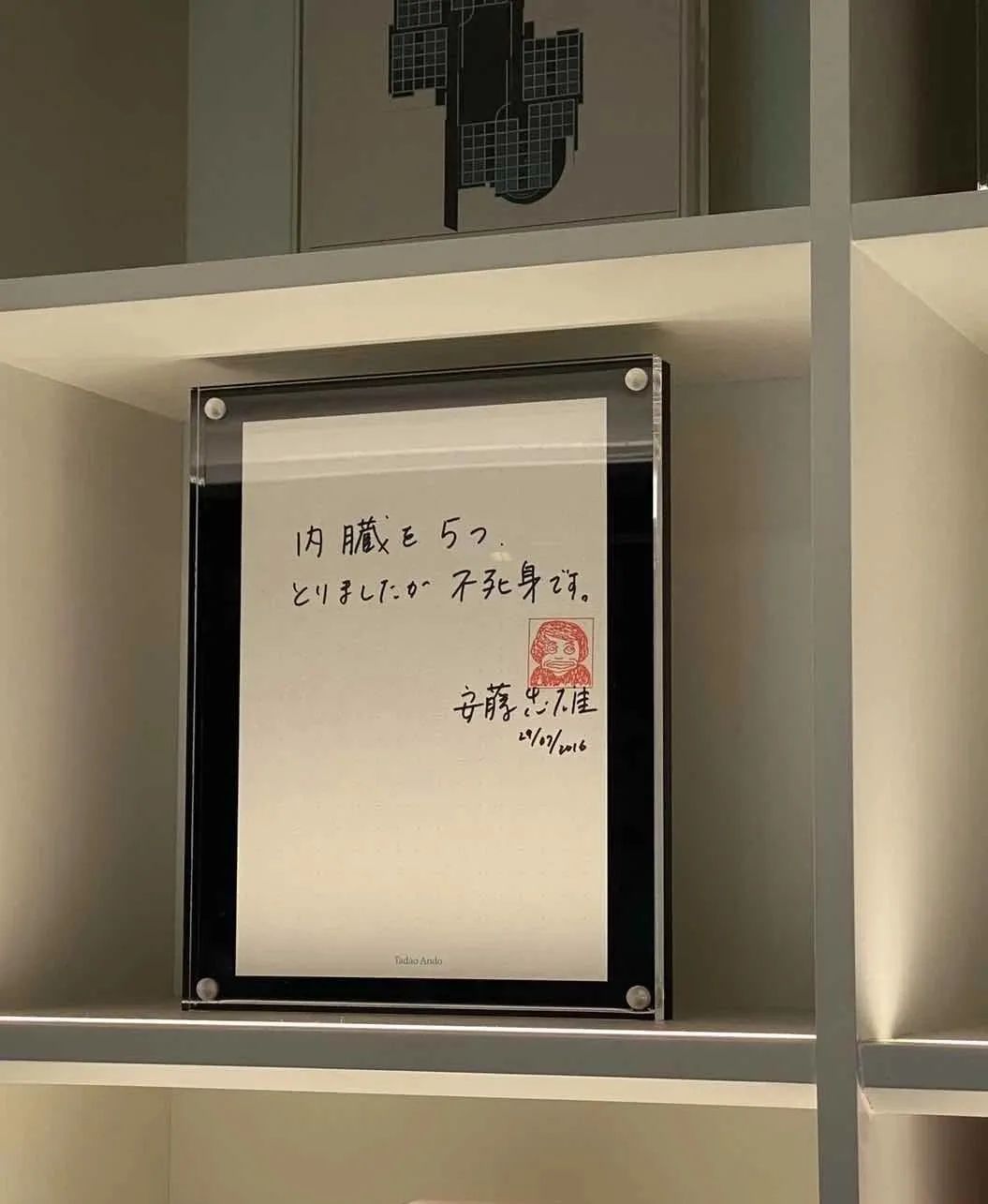

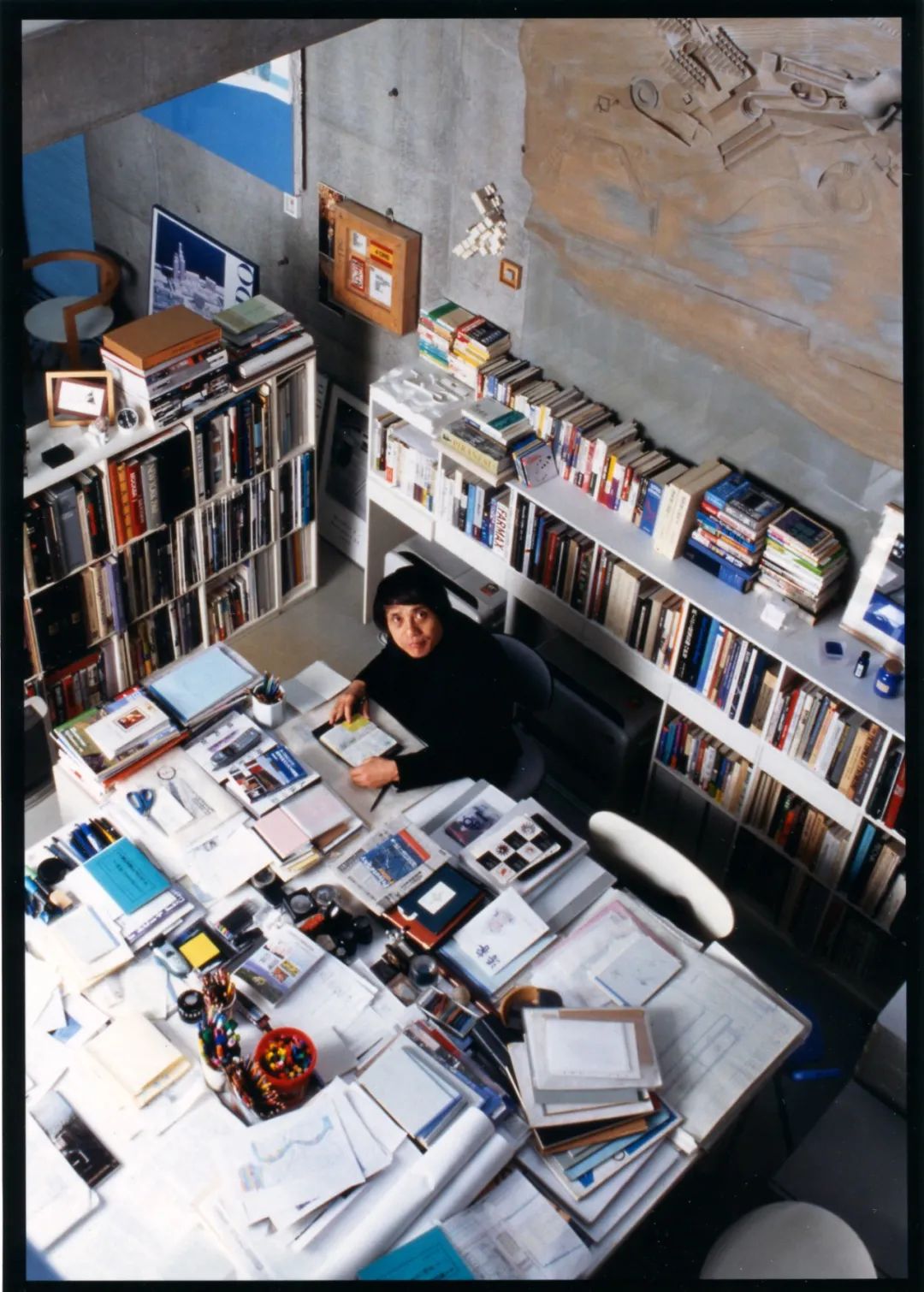

在馬衛(wèi)東位于上海的事務(wù)所里,珍藏著一幅安藤忠雄的手寫信,立在整面安藤書墻的最中央。

“雖然被摘除了五顆內(nèi)臟,我還是‘不死身’的安藤。”(日文中“不死身”的意思是硬漢)

1997年起,約五年的時間里,安藤忠雄往返于大阪的家和東京大學(xué)兩地,開始了在東京大學(xué)的任教生活。也是在這個時候,前往東京大學(xué)建筑系留學(xué)的馬衛(wèi)東認識了安藤,往后幾十年,他不僅是安藤最疼惜的學(xué)生之一,也成為了工作上的伙伴。

這封信是安藤在2016年7月寫給馬衛(wèi)東的。2009年因為癌癥他被摘除了膽囊、膽管、十二指腸,2014年被摘除了胰臟和脾臟。但是他依舊保持著大阪人一貫的爽朗,“沒有內(nèi)臟,整個人都輕快多啦!”

有時候甚至還開玩笑,“業(yè)主找到我,我有時會疑惑,我這么老了為什么還會來找我蓋房子。業(yè)主說,世界上著名的建筑師很多,得普利茲克獎的也不少,但缺少了五顆內(nèi)臟的建筑師只有你啊。”

?安藤忠雄建筑研究所

“他是個奇跡”,馬衛(wèi)東回憶起與安藤老師的課堂點滴,說他是東京大學(xué)的“奇觀”。“其他教授都是名校出來的,基本上都是東大本科畢業(yè)、哈佛博士畢業(yè)的,而他什么都不是。”

“1941年生于大阪,以自學(xué)的方式學(xué)習(xí)建筑,1969年設(shè)立安藤忠雄建筑研究所.....” 安藤忠雄的履歷表開面見山就是這句話。他沒讀過大學(xué),在做建筑之前當(dāng)過貨車司機和職業(yè)拳手的故事也總被人津津樂道。

“但是他做的最有意義的一件事,是總會都把不同的朋友們邀請到東京大學(xué)來給我們上課、倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)、讓·努維爾(Jean Nouvel)、理卡多·雷可瑞塔(Ricardo Legorreta)、弗蘭克·蓋里(Frank O. Gehry)、貝聿銘(I. M. Pei)、多米尼克·佩羅(Dominique Perrault)……”

他每每一走進教室,強大的氣場,銳利的眼神,總會讓課堂瞬間變得嚴(yán)肅緊張,滿堂的學(xué)生會立刻安靜下來。

對于媒體瘋傳的,年輕時候的安藤對人對事要求極為嚴(yán)格,容易發(fā)怒,尤其是對不認真的員工,生起氣來會秒變“拳擊手”,馬衛(wèi)東說,“安藤老師對我倒是很溫和,可能看我比較順眼吧。從老師身上,我學(xué)到了很多道理,最受用的就是——用最簡單的方法處理最復(fù)雜的事情,直截了當(dāng)。”

安藤對于極度簡樸的禁欲生活,有種下意識的憧憬。他在大阪的家距離工作室十幾分鐘的路程,用的是最簡單的家具,每餐飯五分鐘就能吃完,有時候一個月的花銷大約只有2000日元(約130元)。

除了建筑以外,他對其他的事情都不太在意,做很多事情的速度都很快。時間分配上,基本也都是和建筑相關(guān)的。

耄耋之年的安藤,加上因為癌癥動過幾次大手術(shù),醫(yī)生囑咐說,現(xiàn)在吃飯一頓至少得花40分鐘,認真咀嚼,讓食物在口腔內(nèi)充分消化,還要日行一萬步。

“可能是老師在年輕的時候,吃飯、做事都很快,沒有很多機會好好體會來自每一餐飯的樂趣吧。但是現(xiàn)在吃完飯他還會說,‘誒!今天的飯味道還不錯喲!’。”馬衛(wèi)東說。

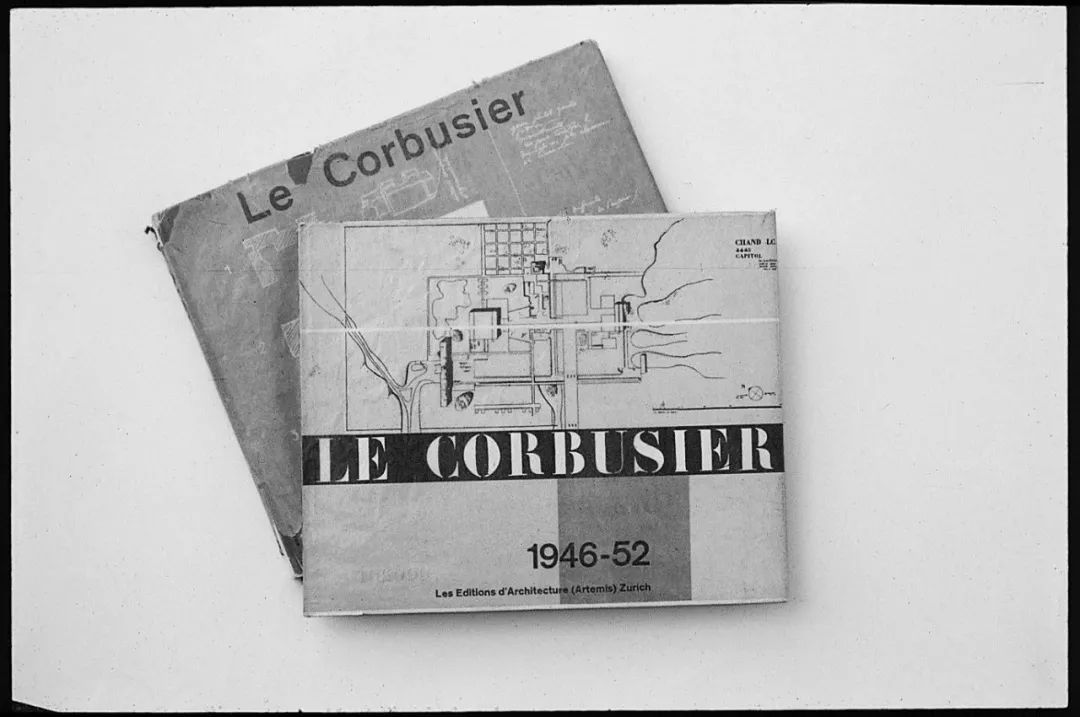

20多歲,他在自學(xué)的世界里摸索,看到了一套法國建筑大師勒·柯布西耶的作品集。即使是一本二手書,他當(dāng)時也還是買不起,他怕這套書引起別人的注意被買走了,于是偷偷把它藏在一個不明顯的角落,每次經(jīng)過這家書店都會去檢查一下,直到一個月后才把它買下來。

在西歐旅行時,他造訪了柯布西耶在馬賽建造的住宅,之后待在那里的十天,每天都會去看這個作品。

在成立事務(wù)所前的4年里,只要存夠了錢他就去旅行,到美國、歐洲、非洲、亞洲,觀察各地獨特的建筑。在剛剛成立事務(wù)所的時候,還沒有客戶找上門,走在路上看到空地,他就會想:“如果是我,就會在這里蓋”,“這里如果這樣開窗,應(yīng)該會有別致的風(fēng)景。”自己主動把圖紙拿給土地所有者看,他常常會被當(dāng)作神經(jīng)病。

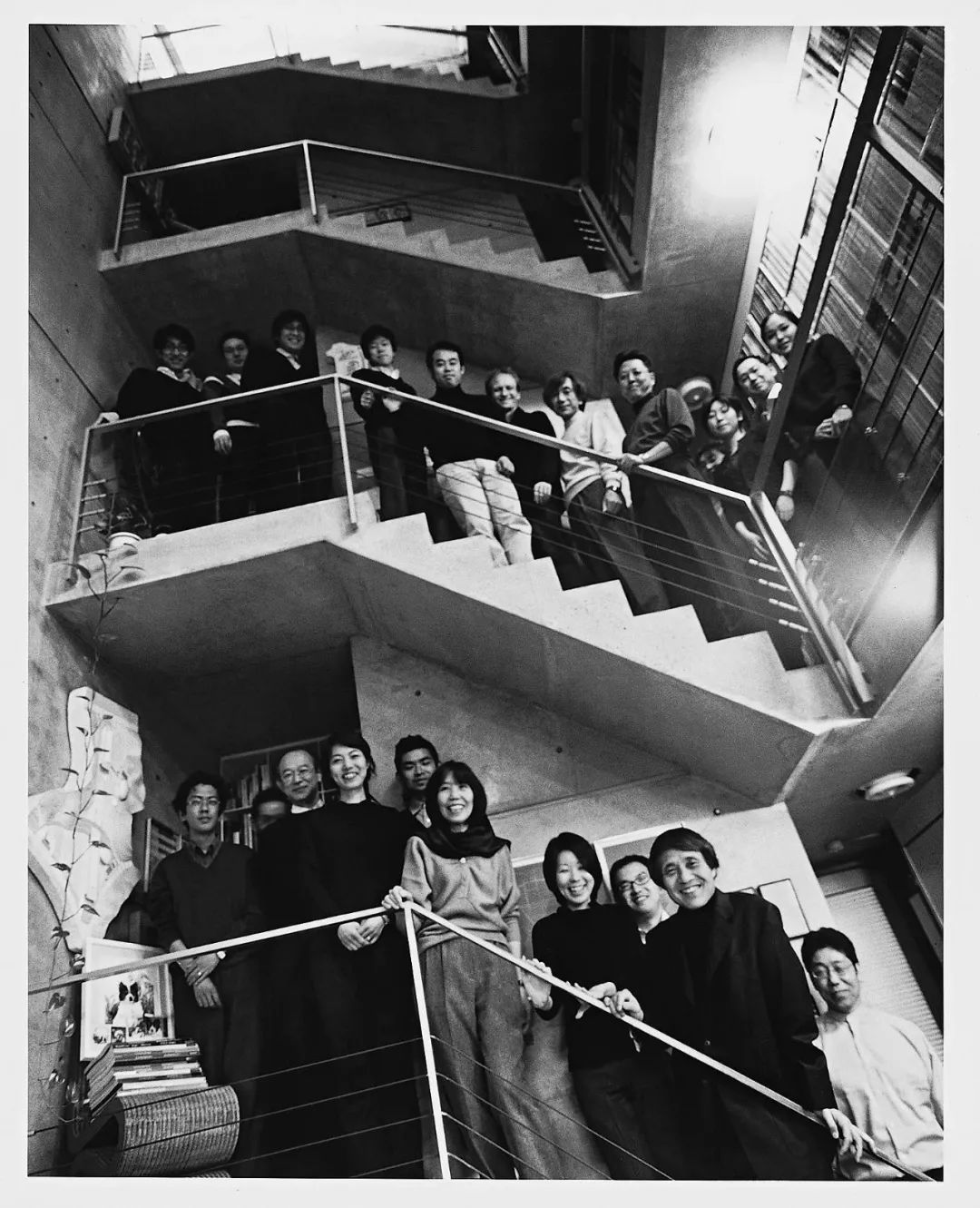

1969年,28歲的他成立了建筑事務(wù)所。此后的51年來,事務(wù)所規(guī)模由最初的3人到10人,到現(xiàn)在基本保持在20位建筑師、4位秘書和安藤夫婦。

事務(wù)所的位置也從沒有變過——位于大阪的大淀工作室,一棟經(jīng)過改建、重建、加建的約450平米工作面積的地方。這也是從他第一個住宅項目改造而成的。在建筑界,安藤事務(wù)所這樣的工作模式在世界上也是極為鮮見的,他一直秉承的是日本工匠式的理念。

里面是一到五層的挑高開放空間,而他的工位,在最底層,直接面對著玄關(guān)。從他的座位大喊一聲,聲音可以傳到每個角落。“員工進出事務(wù)所,必定會經(jīng)過我的面前。他們在跟誰談什么、是不是出了什么問題,我立刻能夠掌握。”

作為當(dāng)今最活躍、最有影響力的建筑大師之一,他還保持著小規(guī)模、扁平化的工作方式,所有項目都是自己做。在馬衛(wèi)東回國創(chuàng)業(yè)的時候,安藤教給他自己的管理方式——事務(wù)所就管三件事,第一管人,第二管錢,第三管項目,各花三分之一時間。

“成為建筑家這種人生選擇,是一條狹窄又險峻的路。”他開創(chuàng)的獨特風(fēng)格,讓人可以直接定義:有一種建筑,就叫安藤忠雄。

經(jīng)典之作

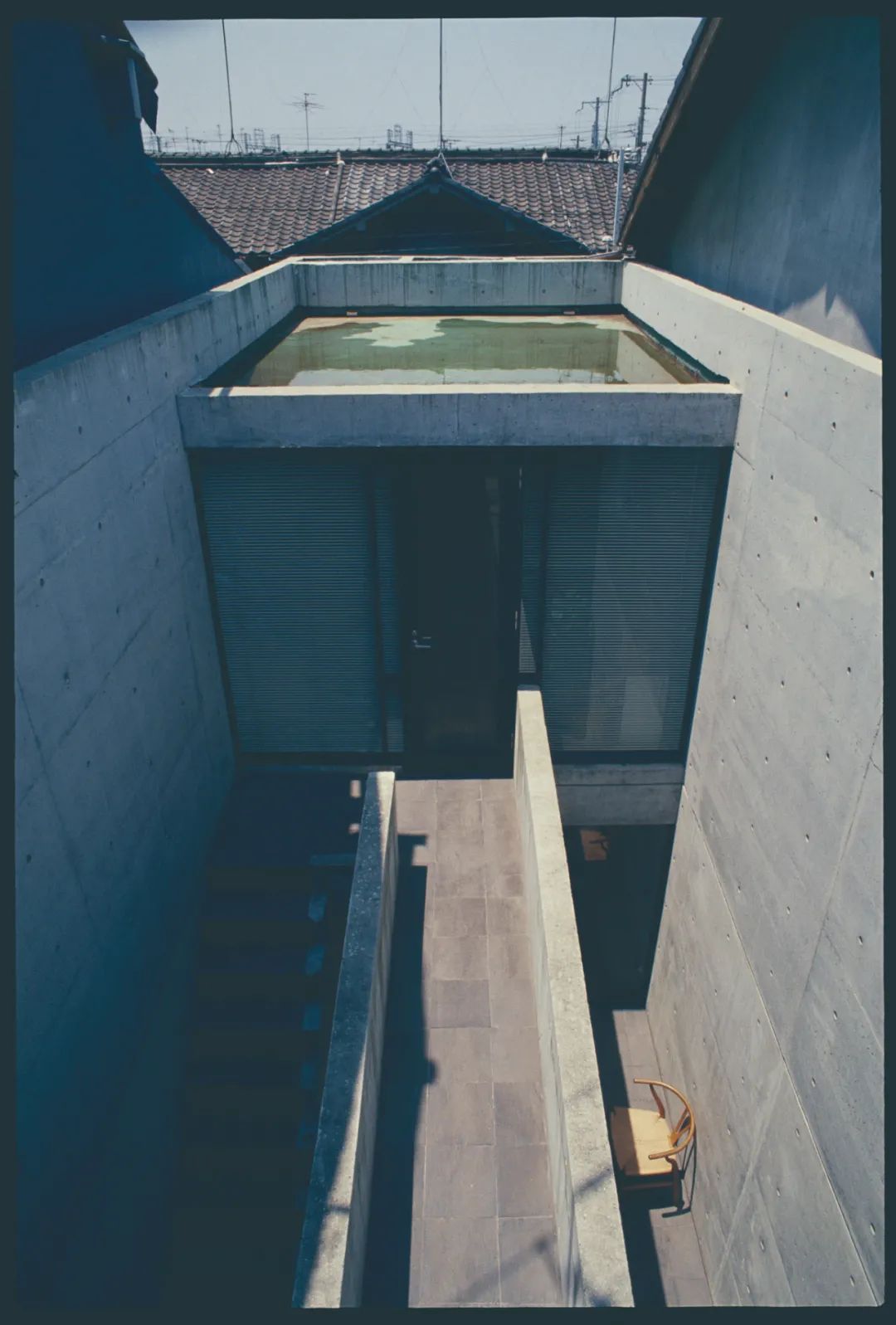

住吉長屋——飽受批評的處女作

下雨時要從臥室去上廁所,得撐著傘走過沒有遮擋的中庭。作為他建筑師的出道之作,這座房子挑戰(zhàn)所有人的認知。

“以質(zhì)樸的材料、應(yīng)用單純的幾何學(xué)建立架構(gòu),并在生活空間中大膽引進自然。這樣的住宅,直到今天仍是我建筑上的原點。”

自這個房子以后,他也追求在封閉的空間中,將光線與風(fēng)等抽象化的自然元素導(dǎo)入建筑內(nèi)部。

地中美術(shù)館——幾十年的抱負

這是一座從外面完全看不到建筑外形的地下建筑體。人們靠著來自頭上微弱光線的引導(dǎo),慢慢進入地下的黑暗空間后,眼前突然浮現(xiàn)藝術(shù)品,擁有非常獨特的體驗過程。

其實地下建筑的構(gòu)想,早在安藤剛從事建筑設(shè)計時,就一直在內(nèi)心勾勒了。1990年起,他的事務(wù)所承包公共建筑的比例增加,直到1999年,他接下了地中美術(shù)館的設(shè)計,才完成了長久以來的抱負。

光之教堂——極致的低造價建筑

這來自于安藤一位報社朋友的委托,想改建自己常去的教堂,但不充裕的資金變成了巨大挑戰(zhàn)。

于是安藤繼續(xù)沿用清水混凝土的材質(zhì),室內(nèi)的祭壇和長椅就用了工地現(xiàn)場的腳架所用的杉木板來做。除了有降低成本的考慮,他還將教徒的虔誠之心帶進了建筑。

安藤忠雄 ?閑野欣次

疫情的緣故,醫(yī)生囑咐安藤不能遠行。

“就在幾個月前,安藤老師打電話跟我說,現(xiàn)在不能出門活動,真是有點無聊啊!”馬衛(wèi)東說,“他還是那個風(fēng)趣幽默的安藤。”他是一個閑不下來的人,往常一年有三分之一的時間都在海外做項目,現(xiàn)在的他很懷念那種堅持了半個多世紀(jì)的緊張的“游擊隊建筑師”式的工作節(jié)奏。

79歲的他,光與影的故事還在繼續(xù),“建筑必然伴隨光和影。人生亦然。有艱苦、陰霾的日子,背后就必然有光明的日子。”

部分圖片由和美術(shù)館提供

資料收錄于《安藤忠雄全集》(2021版)

原標(biāo)題:《一個日本人在廣東小縣城造樓:這里會成為世界中心》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司