- +165

影像里的上海自然博物館老館:是自然,也是藝術的回聲

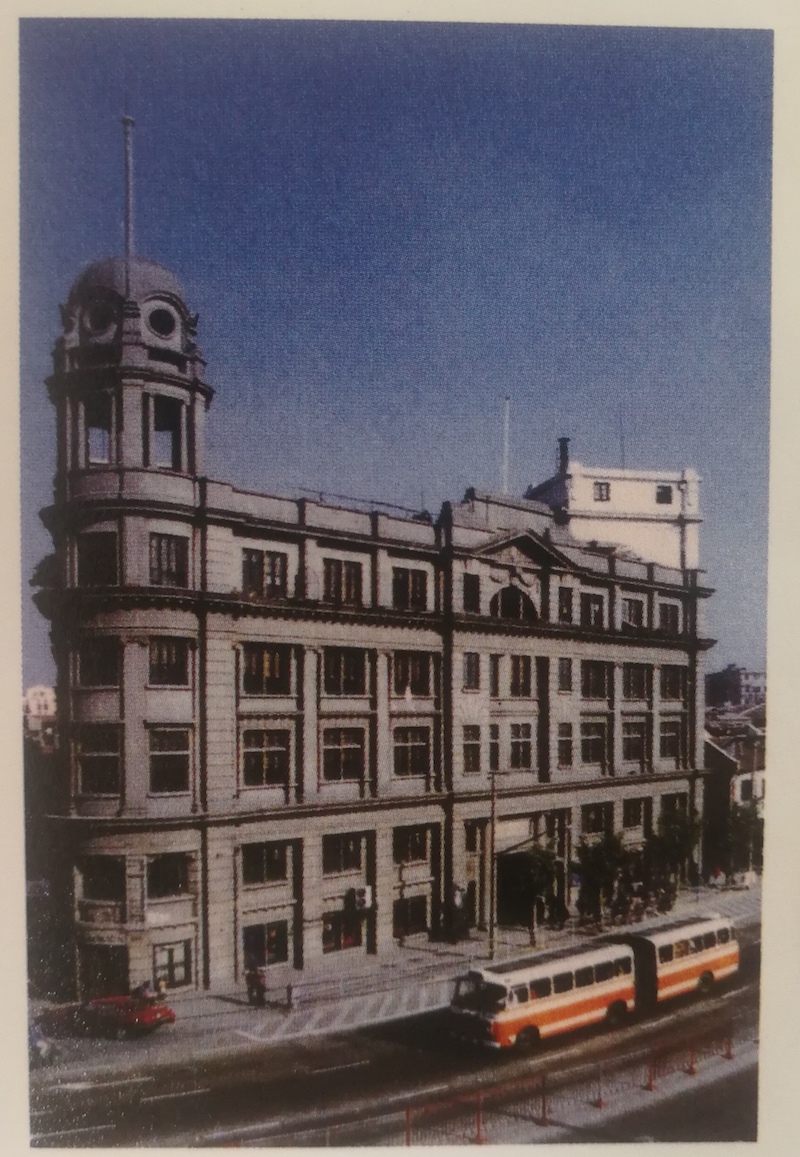

五年前,上海自然博物館新館開館,而對許多人而言,老館里有他們的兒時記憶。上海自然博物館老館最初落成于1923年,曾是華商紗布交易所的所在。1958年,上海自然博物館遷入這幢新古典主義的大樓中,直至搬遷。

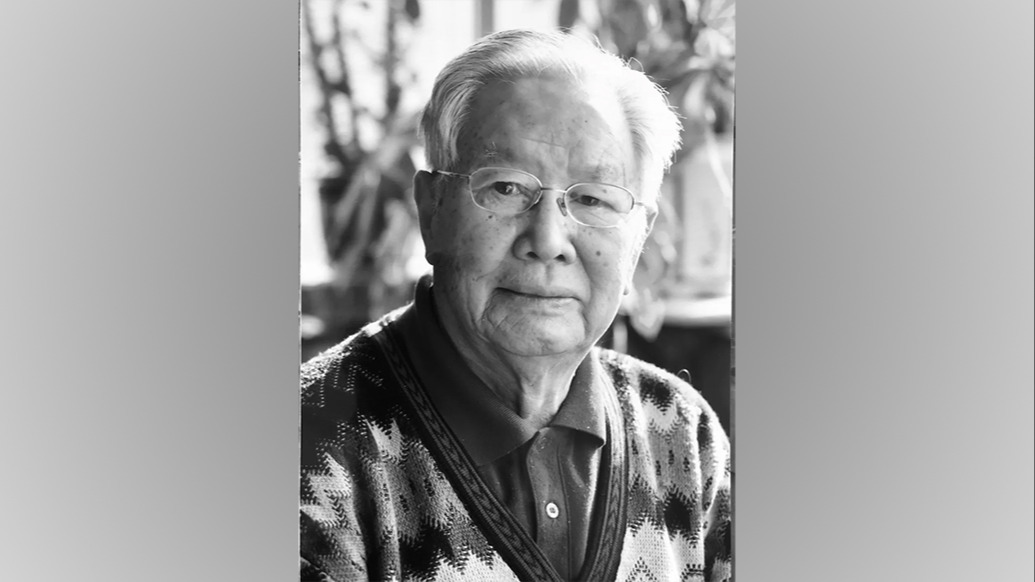

出生于上世紀七十年代末的攝影師陸潔說:“在城市化的進程中,過去生活的痕跡被不停地抹去,讓我經常對于家鄉這座城市產生陌生感,記憶無所依托。”于是,她舉起相機,拍下老館從2014年5月關閉到2015年10月的搬遷過程,并匯集成冊。她也在思考,在城市化和現代化的進程中,通過藝術項目和藝術作品可以做什么?

“臨界點”,一座正在消逝的博物館

文/陸潔

2014年初,因為聽說上海自然博物館老館要關閉和搬遷,我又一次地回到老館,回到我的兒時記憶。

本文圖片均為上海自然博物館老館

攝影:陸潔

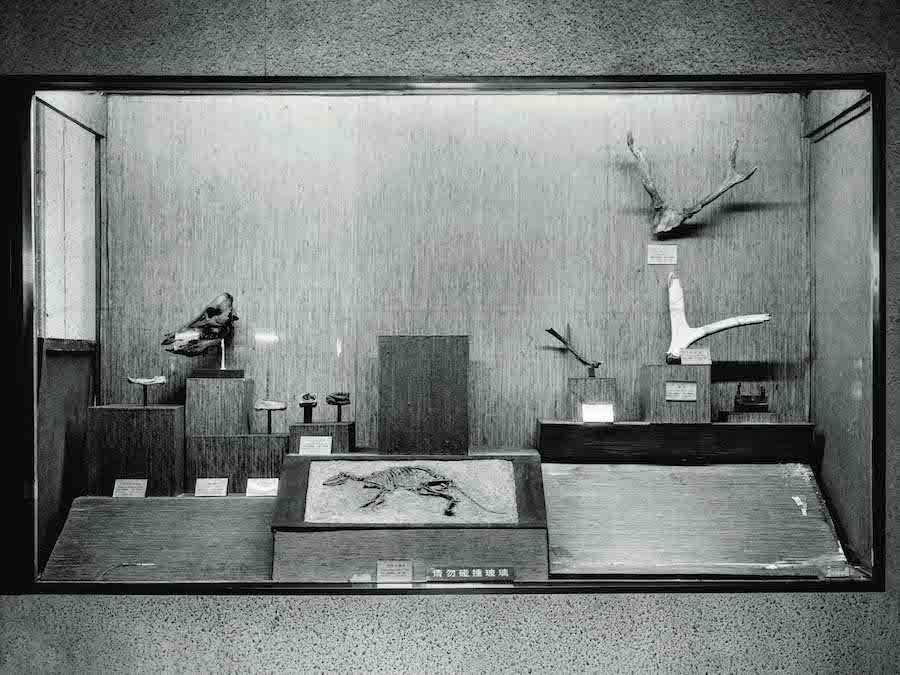

6月我們師生團隊在得到館方的許可下進入拍攝,此時正值這場搬遷剛剛開始,雖然部分展品如黃河古象,帝王蟹,禿鷲和部分館藏標本已經搬離現場,但是展區中除了刺鼻的福爾馬林的氣味,還有反映著上個世紀濃郁的時代氣息的陳設,兩者混合在一起讓人瞬間離開現實回到過去。

我出生于上個世紀七十年代末期,正值“文革”結束后,八十年代的兒時記憶都深刻地印在腦海里。當時是父親帶我進入這個神秘的自然博物館,并且作為出生在上海的本地人來說,老館便是我的兒時的記憶,對于這次關閉和搬遷,我更有一絲難以割舍的情懷。

上海自然博物館老館幽暗、封閉、充滿優雅和靜謐的氣息,再加上自上世紀七八十年代改造后就未曾做任何改變、奇跡般地保存下來的展示方式,整個場館如同與世隔絕般地凝滯在那里,充滿灰塵的空氣中時間似乎也停止了下來。

二樓的古生物大廳,碩大的合川馬門溪龍骨骼矗立在那里。記得兒時來參觀時,大廳頂部的光線透過明亮的彩色玻璃一瀉而下,大龍似乎面朝觀眾緩緩走來,讓我感到非常震撼。在此展廳中,只需要輕輕移動腳步,便可以從寒武紀到奧陶紀,從侏羅紀到白堊紀,生物千萬億年漫長的演化只在咫尺之間納入眼簾。無脊椎動物展區,腔腸動物和節肢動物慢慢地演化,有些被浸泡在福爾馬林的液體中,優雅而安靜,一個個手工制作的景箱細致入微地展示了生物的形態特點和生活環境。越來越深入其中,魚類、兩棲類、爬行類,動物分門別類,鳥類展區是我兒時最喜歡的部分,形態各異的鳥那不同的眼神凝視著觀眾,并也展示著物種的多樣性,生物的演化從陸地往空中發展……

整個老館的建筑與館內陳設形成了默契和充滿魅力的美感,一方面我被這種神秘而詩意的美感所打動,另一方面具有明顯時代特征的整個場館的布局和陳設也和這些美感融合在一起,混雜了福爾馬林氣味刺激著我的鼻腔和大腦。如古人類廳是按照恩格斯的《從猿到人》的理論發展而來的,將建國初期資本主義工商業的社會主義改造完成后的意識形態納入其中。生物的分類按照從低等到高等,有害和有利,與人類生產實踐關系的實用主義來區別和劃分,展廳中以極端認真的態度手工書寫的美術字體中也時時處處地體現了這點。這些略顯瘦長而遒勁有力的文字帶有裝飾性的美感,也體現了某種意識形態的控制力。我們能感受到所有這些都隱藏在文字背后,默默地控制著整個老館,與世隔絕并逐步消失。

我把這個藝術項目定名為“臨界點”,它是指老館從2014年5月關閉到2015年10月的搬遷過程。在這一年多的過程中,它是一座正在消逝的博物館。相對于其近六十年的歷史來說這只是很短的一瞬間,但是對于一個嶄新的場館來說它又是一個轉折點。所以我以此命名,并且在這個項目中使用展覽、影片、書和網站等形式來歸納、梳理和展示成果。

項目有一部五十分鐘的實驗影片,這是我與吳建新導演第一次的合作。影片以老館的搬遷作為背景,從攝影師的視角把標本制作的過程、攝影師個人對幼年時光的回憶聯系在一起,追求幻境和現實之間某種漂浮感的意境。我希望通過影片展示攝影師的個人身份、記憶與某些社會記憶互相之間所產生黏離和混淆的感覺。

影片虛構了五個“盒子”,打開盒子就像進入一個舞臺一樣,每次觀眾入場以后舞臺的鈴聲響起表演即開始。這些圖片也是對于影片內容和調性的詮釋,展示了攝影師眼中正在搬遷的老館,圖片夾雜了黑白和彩色、幻境與現實、回憶與重構。

在歷經了一年多的拍攝之后,老館結束了搬遷,新館在2015年4月開幕。新館完全不同于老館,多媒體和新的建筑材料以及大量的觸手可及的生物標本,讓人目不暇接,為一場實實在在的視覺盛宴。由老館搬遷過去的舊標本和嶄新的標本集合在一起,構成了一個新的空間。在這個空間中大量的多媒體屏幕和部分安裝了機械臂的生物模型對于我來說有某種疏離和無法抵抗的震懾力,通過在自然博物館新址開幕前的少量拍攝中,我們仍舊能夠感受到這種強大的控制力在運作著博物館的轉身和嶄新的開幕。

老館是我的兒時記憶,上海也是我的家鄉。在城市化的進程中,過去生活的痕跡被不停地抹去,并且帶有粗魯和片段不留的手法,讓我經常對于家鄉這座城市產生陌生感,記憶無所依托。熟知的場所和兒時的記憶經常被突如其來的新地標和拔地而起的綜合性購物娛樂餐飲中心所占據,陌生與不停地被打擾的生活讓我無所適從,包括一座自然博物館。這里應該是在鱗次櫛比的水泥建筑中讓人安靜下來的地方,可以了解生物和生命的由來,感嘆自然和造物的神奇,從而對與我們息息相關的自然界抱有敬畏之心,更愿意去探索和了解更多關于自然界秘密的地方。

我想上海自然博物館老館這場歷經一年多漫長的搬遷讓我們感受到這些,那么其他的城市乃至于其他國家的城市化和現代化的進程中是否也會有這樣的情況發生,那么我們可以做些什么,通過藝術項目和藝術作品可以做什么?

本文圖片收錄于 陸潔《自然的回聲》

延伸閱讀

華商紗布交易所:高高天棚下的變幻時光

文/王唯銘

1923年的那幢華商大樓

雨開始下了起來,不松不緊,淅淅瀝瀝,似有似無。天色似乎更加的陰沉了起來,讓當年愛多亞路這一帶的景物泛著冷冷微光。

車子在馬路上飛馳而過,還有頭上那個笨重的高架,也有無數車子正一路馳去,有聲響傳來,是輪胎壓著雨水與地面發出的摩擦之聲。

這就是1923年的秋季嗎?或者,這就是1923年秋季時的愛多亞路嗎?

如是,但馬路右邊怎會出現這一幢嶄新的阿達迪可建筑?馬路左側又怎會占據著這么一大片青色樹木?而在我站立的面前,又怎會橫貫著這么一個巨大、笨拙的高架道?那高架道強橫、霸道地挨近了我身后的這幢建筑,仿佛生生地要將建筑壓扁了似的。

轉過身子,端詳這幢建筑,1923年撲面而來。

但見,大門兩旁有愛奧尼柱子兩根,相當的古意;柱子兩邊有精美的裝飾,有幽然的古情;目光上移,有多層灰色、凝重的墻體,長長檐口上有巨大山花,亦是十分的古雅;西部轉角處,又有穹頂塔樓,走的是先施大樓、永安大樓那一路,十分的巴洛克,彰顯著19世紀歐洲的那些偉大歲月,也彰顯著被叫作“殖民主義者”的男女們來到上海后的美學趣味。

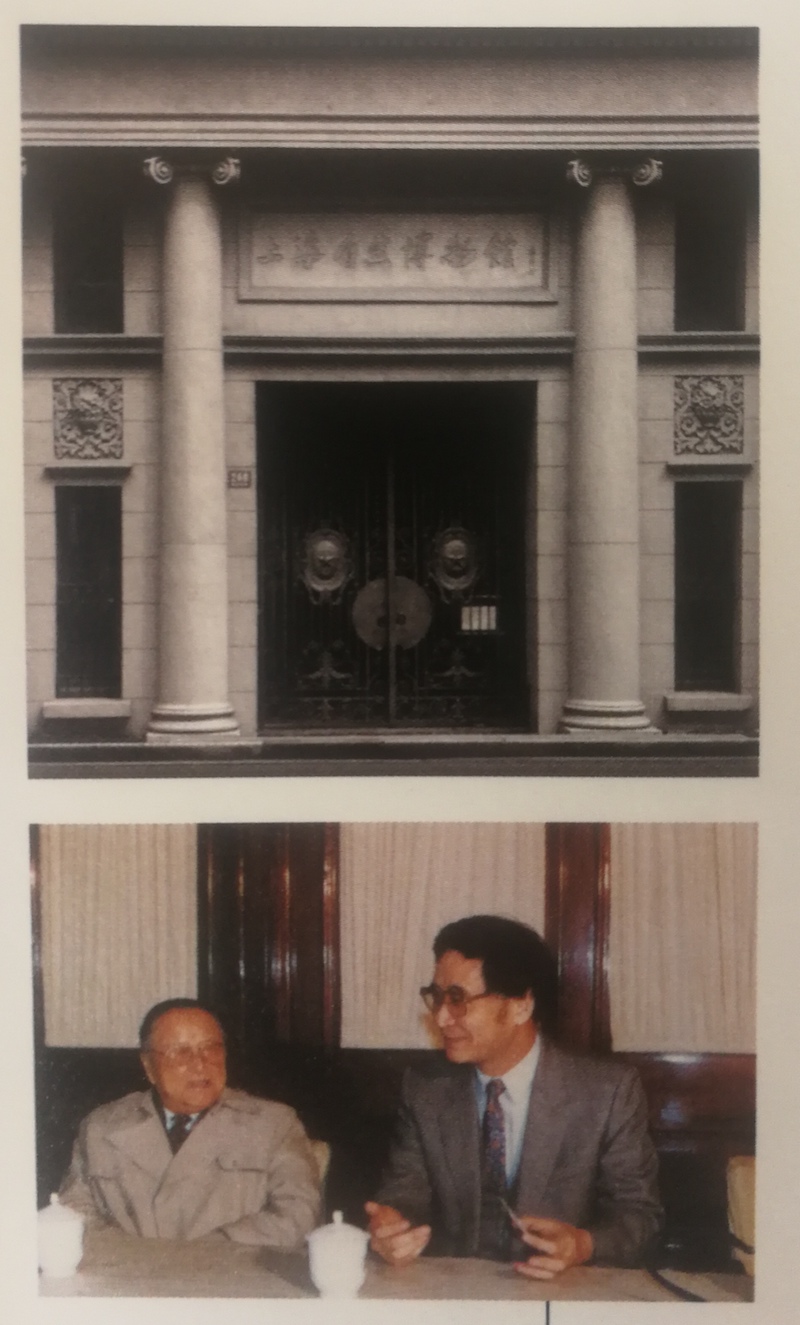

上圖:上海自然博物館舊館正門 陸潔 攝

下圖:談家楨館長與臺灣科學博物館館長漢寶德交談 來源:上海自然博物館

毫無疑問,這里正是占地面積2601平方米、建筑面積12320平方米的那幢建筑,它坐北朝南,鋼框結構,建筑學家將其稱之為新古典主義風格,而在遙遠的1923年,當它經通和洋行之手落成時,是被用作華商紗布交易所,那是遙遠的1923年啊!

此刻,我沿水磨石的臺階向高高的二樓走去。

臺階時有損壞,然黯然表面令我感覺到散發出來的歷史氣息。二樓,推門而入,門廳里的古意分明縈繞并盎然了起來。

先見大片青色、帶小花圖案的水磨石地坪,是經典的上世紀20年代流行的風尚。水磨石地坪的一個局部區域,可以瞥見有熊貓造型。看著我不解的眼神,上海自然博物館趙鴻先生便解釋道:“就這個是后來做的,時間大概在50年代。那時,這里剛剛成為上海自然博物館。”

除此之外,門廳里的所有都源自1923年。

木門、窗戶、吊頂乃至窗戶上的裝潢,全是當時模樣。時光倏爾80多年,但那暗紅色的木門一點也不變形,足見當時用材之好。環視四周,房頂上有類似中國藻井般的裝潢,窗戶上則有充滿了古典意趣的裝飾,所有這些韻味都不是今日能夠煥發。

由門廳進入大廳,眼前更是驀然一驚、一亮。

挑高將近30米左右的大堂,氣派足夠恢弘,場面足夠開闊。盡管原先的六根巨柱此刻有三根被包裹在了墻壁里,但就留在空間中的這三根巨柱來看,當年紗布交易所的奢華氣派端的是不同凡響。

此刻,巨柱的柱身十分斑駁,在這個有意營造的泛著暗黃色燈光的空間中,你依稀可辨高高頭頂上的那個個“牛腿”,天光從更其高遠的天棚漏了進來,讓這個浩蕩、幽暗的大空間充滿了別樣的視覺感受。

立刻,我看到了那頭傳說中的恐龍。

高為22米,寬為3.5米,合川馬門溪龍,中國大地上曾經的巨無霸,在六千萬年之前,被一次意外的打擊而毀滅了整個生物種群。這刻,它巨大的骨骼正詭異地呈現在了我的眼前。

它幾乎是這座城市數代人的集體記憶,無論你是50后,抑或60后,乃至70后、80后,在所有這些人的童年生活中,他們無一例外地能夠回想起自己當年站在這個巨無霸之前戰戰兢兢的情景。只是此刻我必須將它放過一邊,那是因了我們要進入的是1923年,上世紀的20年代。

一枝獨秀的紗布交易所

那時,上海開埠已有80年,租界的越界筑路將這座城市無限地拓展了邊界,哈同們早已在“冒險家的樂園”中站穩了腳跟,而后來的馬勒們也正野心勃勃地夢想著開創他們生命的新天地。

那時,中國人的意識有了全新的覺醒。這覺醒,發生在那些充滿了理想主義色彩的革命者身上,便是做出艱苦卓絕、改朝換代的行動,而發生在同樣具備著理想主義色彩的實業家或商人身上,便是華商力量的凝聚以及集體的聲音發出。

在先施大樓與永安大樓,我們聽到了中國南部區域產生的冒險家們在成功之后的心聲,只是,他們的成功之地在澳洲的昆士蘭或悉尼,這讓這種成功沾染了過多的異域色彩。而在上世紀第一個十年的上海地域中含辛茹苦地打拼成功的人們,他們具有強烈的本土色彩。

136家華商交易所的風生水起旋即煙消云散,堪稱1920年代的重大事件。

說到交易所,在洋務運動中初試鶯聲的輪船招商局,其以所發行的股票籌集資金,堪稱中國近代史上最早的股票雛形,時間為1872年。1921年,上海華商證券交易所成立,是中國近代證券發展史上的一大事件。而在該年年底,上海掀起了一場設立交易所的狂潮,僅在上海外國領事館注冊領照的交易所數量就高達80余家,而在全國,成立的交易所則達到了136家。交易的品種林林總總、無奇不有,從公債股票到雜糧油餅,更有棉紗、煤油、火柴、麻袋,以至到最后絕大部分交易所炒作和投機的主要對象竟然是自身股票,此等瘋狂著實讓人瞠目結舌。

投機者終將死于投機,如同貪婪者必定滅于貪婪。

到了1921年的年終,上海金融市場銀根緊縮,危機顯現,死局初定;而進入次年3月,便是大江東去、落花流水,絕大部分交易所只能在一陣瘋狂之后關門大吉,最后剩下的只有六家,六家中的一家便是上海華商紗布交易所。

華商紗布交易所不在狂潮中沉沒,自有它的道理。

1919年8月日商取引所(即交易所)決定從9月1日起兼做棉花貿易,并在浦東建設棧房作囤花之用。日商取引所的用意無非是操縱中國的棉花市場,將眾多華商紡織廠家置于死地。

上海的“紗聯會”自然不甘束手就擒,聽聞后立刻制定對策,其中之一便是聯合棉業設立花紗交易所。

交易所由榮宗敬、穆藕初等人發起,于1921年7月在上海成立,資本為300萬元。交易物品為棉花、棉紗、棉布這樣三類,生意則是上述三類物品的現貨和期貨交易。該交易所有經紀人180名,交易為競爭買賣,每日午前、午后兩市四盤,期貨交易為6月期。該所的期貨交易大部分是買空賣空,其成交價格影響全國的棉花、棉紗的市場價格。

華商紗布交易所最初租房于愛多亞路(今延安東路)9號,作交易空間。終究這個空間過于狹小,不久便將整個交易所搬進通和洋行設計的這幢新古典主義風格的大樓,大樓的大廳挑高為30米。

你完全可以作這樣的設想:1923年的那些深秋下午,天如同今日般的陰寒濕漉,那愛多亞路上,因了雨水緣故,使得奧斯汀轎車開過后響起了四濺開來的水花聲。不遠處,傳來外國輪船駛過后的高亢汽笛聲,但在大廳里來回穿梭的180名經紀人,他們卻緊張得不可開交,全然無意于門外景色或聲響,他們從事這份工作的其中一個目的,便是要將日商取引所打將下去,當然,更大的目的則在于滿足自己內心的欲望。

我在一邊提出一個問題:他們中有誰經歷著交易所在1937年時的頹然敗象?又有誰目睹了交易所1958年時的社會變故?

留存記憶中的馬門溪龍化石

1937年,因了中日之戰的正式打響,上海華商紗布交易所宣布停牌歇業。

而1958年,上海自然博物館遷入這幢新古典主義的大樓中,那個時候,當年對日不落帝國表示敬意的愛多亞路路名,已經被改成延安東路了。

上海自然博物館舊館 來源:上海自然博物館

作為自然博物館,它的籌建要在更早一些時候,1956年的12月27日,自然博物館籌委會第一次會議確定:館的性質為“自然歷史”,將要籌建并推出的是動物、植物、人類、天文、地質5個專業館。

1958年8月,上海自然博物館正式遷入其中,在當年紗布交易員鼓噪不止的這個大廳里,22米高的馬門溪恐龍聳立在了玻璃天棚下,此外,還有另外一個鎮館之寶:黃河古象。

幾代少男少女在這里度過也許是他們漫長人生中最有意思的一段。多少年后,他們中的許許多多的人都這么說道,當年自然博物館中的許多東西都忘卻了,唯獨那頭高大威猛的恐龍,卻在記憶中深深地扎了根。而且,隨著時光的消失,那恐龍仿佛越發清晰地從幽暗中浮現。

不過,他們中很少有人知道,那頭高達數十米的恐龍,其實不是真正的化石,而只是翻模而成的石膏。真正的化石是不能長久地置放于室外的,這樣的置放有著極大的危險性:空氣的侵蝕,以及參觀者因強烈好奇心產生的侵蝕。但即便只是石膏,將它做出也相當的不容易,外形必須有極高的精準度,而每塊骨頭上的顏色也不一樣,“當年是一塊一塊地上色的”,陳鴻如此解釋道。

我想,沒有人可能看到后來的歷史,就如同沒有人可能預知自己的前生。

在1923年的這個宏偉的大廳內,腳步匆匆、渴望著抓住命運每一個稍縱即逝機會的交易員們,他們中沒有人會知道自己的職業將在1937年便宣告終結,同理,他們中也沒有人會知道上海自然博物館將在1958年遷入其間。

但空間總是比人具有更強的生命力,在這個恢弘的大廳,無論奔走的是欲火中燒的交易員,還是安放著那頭不可思議的恐龍,建筑卻總是不動聲色地穿越著悠遠的時光和不同時代的不同制度。

1923年,那是上海的第一個黃金時代,這時代生發了羅茲·墨菲關于“上海是近代中國一把鑰匙”的那聲綿長的感慨,也是在這個年份,在愛多亞路260號的地基上,通和洋行設計的新古典主義建筑拔地而起,自它生成那天起,它其實便獲得了永生。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司