- +1

我們?nèi)ヌ皆L了成都著名畫家,72歲的他親手造房隱居

一直隱在成都畫畫。

畫畫40年,他可能是畫家里最有“匠人精神”的,

堅(jiān)持每天畫,

看似簡單的構(gòu)圖里,藏著復(fù)雜的技巧,

而且一直默默變化。

除了畫油畫,

他還自己設(shè)計(jì)、建造了工作室和美術(shù)館。

建筑、音樂雖然是業(yè)余愛好,

但是他以極認(rèn)真的態(tài)度對待,

自虐般“玩”了幾十年。

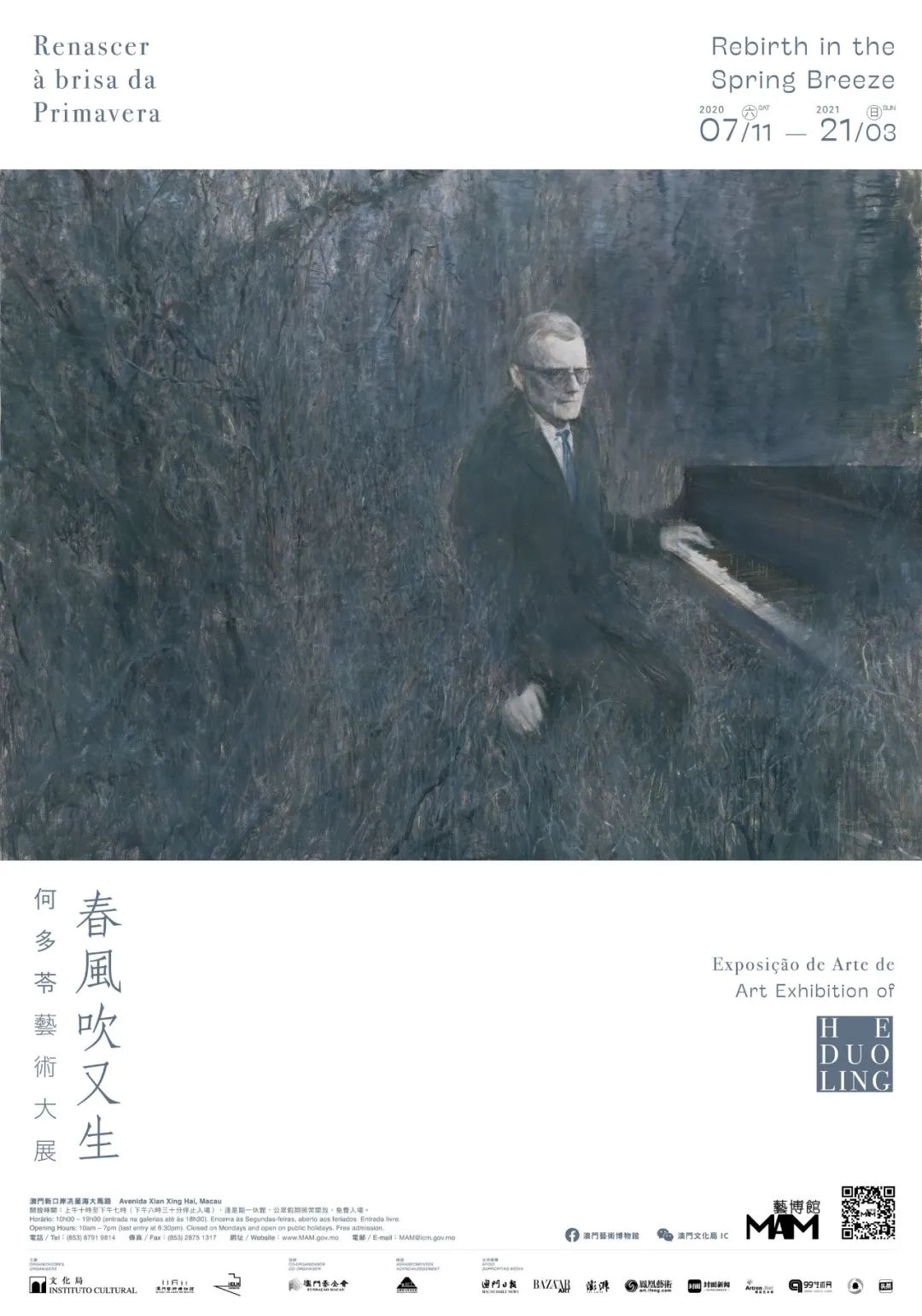

2020年11月,

何多苓回顧性大展將在澳門藝術(shù)博物館舉行。

一條來到成都拜訪何多苓,

72歲的他,看著像50出頭,

生活狀態(tài)更“年輕”,

每天凌晨4點(diǎn)睡覺,

平日喝酒、咖啡、火鍋不忌口。

我們看他安安靜靜地寫生,畫畫,

也聊了聊創(chuàng)作、愛好和生活。

自述 何多苓 編輯 葉荔

他徑直走到畫架前,湊近看了看未完成的畫,又退幾步再看,全然不在乎在場的陌生人。我們上前介紹,寒暄之后、開機(jī)之前的幾分鐘,他的視線又遷回畫架上。

專注力、年輕感、語速快,是我們對何多苓的第一印象。

何多苓1948年出生在成都,1969年下鄉(xiāng)插隊(duì)。29歲,熱愛音樂、畫畫的何多苓,搭上了高考末班車。從77級四川美院“明星班”畢業(yè)后,他的繪畫作品《春風(fēng)已經(jīng)蘇醒》成為80年代“傷痕美術(shù)”的代表,后來的《青春》《三代人》《烏鴉是美麗的》都在藝術(shù)界留下鮮明的“何多苓美學(xué)”印記,哀傷、抒情,觀眾一看便知是他。

今年他72歲了,但看起來大概五十出頭。甚至在工作室里還有一張顯眼的照片,他穿著多啦A夢圖案的衛(wèi)衣。他熬夜,火鍋酒精咖啡不忌口,桌上拆過封的月餅,隨手拿起來就吃。問他如何保持這么年輕的狀態(tài),他笑著說,“可能是接觸的人,也越來越年輕吧。”

這座“帶花園的工作室”,是他自己設(shè)計(jì)建造的。他喜愛建筑,自己鉆研,一切從自己的美學(xué)要求和功能需求出發(fā)。在這一待就是12年。

最多的是月季,何多苓喜歡它的形態(tài),而且它容易成活,“一年四季都開花,我都可以畫。”路邊的野草野花,他也都收集了放進(jìn)來。據(jù)說當(dāng)時(shí)還種了兩棵樹,長得太快沒辦法控制,快把陽光都遮沒的時(shí)候,突然風(fēng)就刮倒了一棵。

介紹池子時(shí)候,何多苓說自己受到了墨西哥現(xiàn)代主義建筑師路易斯·巴拉干的影響,稱這是一種空間的引用,“水本身是無形的,但它可以映照天空,等于把一片天空放到你的園子里了。”聽起來極富詩意。

整個(gè)園子,現(xiàn)在就是他的創(chuàng)作基地。他喜歡畫室外的主題,但又比較懶,有了花園后就沒必要到外邊很遠(yuǎn)的地方去了。

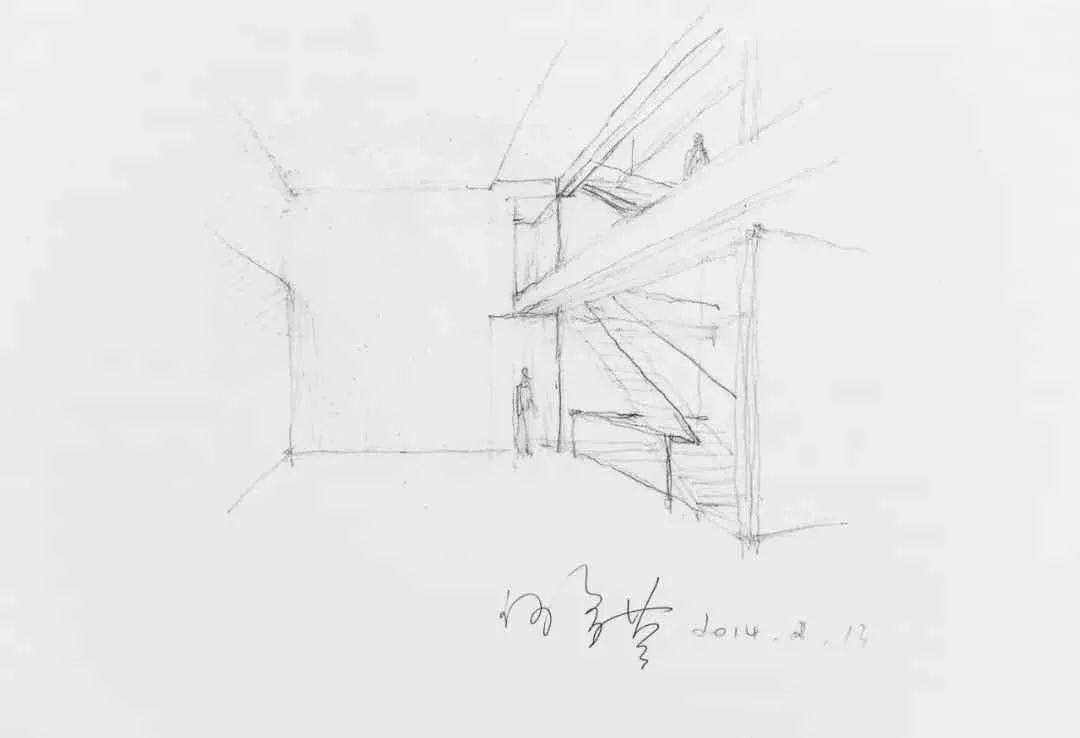

從花園穿過公共空間,就回到畫室。畫室空間15米x10米,經(jīng)過了精確的核算,由何多苓預(yù)估了自己今后繪畫的尺寸而定。通高兩層,一個(gè)北向的窗戶,光線很穩(wěn)定。

沿著四面墻,1米多2米多的油畫堆了三層。第一層最多的是何多苓代表性的女性人物畫;第二層是《俄羅斯森林》系列,畫的都是俄羅斯文化巨匠;壓在最后面的是2020年的新作,他還想保持一些神秘感。

回憶以前成都畫院的時(shí)光,何多苓說當(dāng)時(shí)就是那樣,畫室都是開放的,很多朋友覺得畫室好玩,成了一個(gè)公共場合,“一直就在公共場合里面畫畫”。

現(xiàn)在,何多苓還在帶畫畫的學(xué)生,就把他們叫來畫室看自己作畫的過程,這就是他的教學(xué)方式。畫畫40年的工作,何多苓說自己的這一套“觀察、調(diào)色、用筆,早已經(jīng)形成了肌肉記憶”,而且還是熱愛畫畫。

2020年疫情發(fā)生,一直習(xí)慣了很多人圍觀的何多苓,頭一次碰到了“身后沒有人,花園里也沒有人了”的情形。他依然堅(jiān)持畫畫,甚至畫得更多了。

以下是何多苓的自述。

今年大年初二開始,我就開車出來到畫室。

當(dāng)時(shí)還是冬天,疫情影響下,成都市整個(gè)外邊幾乎是空城。到畫室的路上,至少有兩道關(guān)卡要嚴(yán)格測體溫,必須戴口罩,有藍(lán)頂藝術(shù)區(qū)的通行證,才可以進(jìn)來。工作室外邊的金屬大門,以前從來都是開著的,從那時(shí)候起就關(guān)上了。但當(dāng)我進(jìn)來之后,看到的景象,還是跟以前完全一樣。

展覽全部暫停,所有的公共空間都不能使用,但是我的畫室還是可以用的。畫畫就是有這個(gè)好處,不需要跟別的人交流,自己畫就是了,只要你的畫材還充足、題材有儲(chǔ)備,就可以繼續(xù)。所以今年我每天都在畫。

而且,我可以在外邊的院子里畫寫生。以前春天到了,我這兒就有很多人。現(xiàn)在沒有人了,周圍也沒有游客,景區(qū)封閉,但是花照樣開放,春天照樣到來。

雖然還是那些花,但是今年把它畫出來,給人的感覺就跟以前完全不一樣,因?yàn)樾那橐膊灰粯印:髞砦覀冞€辦了一個(gè)線上展。

春天依舊,但是在人間,變化太大了。

自然的運(yùn)作規(guī)律跟人完全不一樣,它影響了人,但是人沒有辦法影響它。人類根本戰(zhàn)勝不了自然,還是被自然操控的。

除了花草寫生,我從春節(jié)開始也在畫一些主題性的作品,當(dāng)時(shí)看了一部德國電影叫《無主之作》,是畫家里希特的傳記片,讓我非常震撼。

“無主之作”這個(gè)主題,相當(dāng)于“零度寫作”的概念,對這個(gè)世界從起點(diǎn)開始的一種反應(yīng)。就畫了這樣一批畫,以里希特的風(fēng)景做背景,加上一些人物。

一看,就跟我以前的畫都不一樣,有一種非常嚴(yán)酷的氣氛。來自疫情的影響,再加上成都陰冷的天氣,這批創(chuàng)作就這樣應(yīng)運(yùn)而生了。

近幾年畫的人物,我也不特意挑模特,朋友熟人就是我的模特,我畫的對象。我總是讓他/她們很自由地在園子里邊活動(dòng),我拿手機(jī)拍很多照片,沒事的時(shí)候一張一張地看,看到合適的存下來就可以畫。

女性往往敏感、有很強(qiáng)烈的情感,畫起來很復(fù)雜,很有挑戰(zhàn)性。人是宇宙中的奇跡,非常有神圣的特質(zhì)的,我想女性更是奇跡中的奇跡了,能把她們畫出來,畫出打動(dòng)人的東西,那就是我的榮幸了。

一般畫到大概我自己內(nèi)心能打個(gè)70分、80分,我覺得這個(gè)畫就很滿意了,永遠(yuǎn)朝著目標(biāo)往前走的過程,我覺得是很好的,不要每次都想著追到極限。

建筑和音樂的愛好,很燒腦

除了吃飯、喝酒,我的愛好就是音樂跟建筑。實(shí)際上,它們難度極高,而且比畫畫的門檻高得多。

1990年代,請好友、建筑師劉家琨幫我設(shè)計(jì)第一個(gè)工作室,受他的影響,開始接觸建筑,很快就對空間產(chǎn)生了興趣。

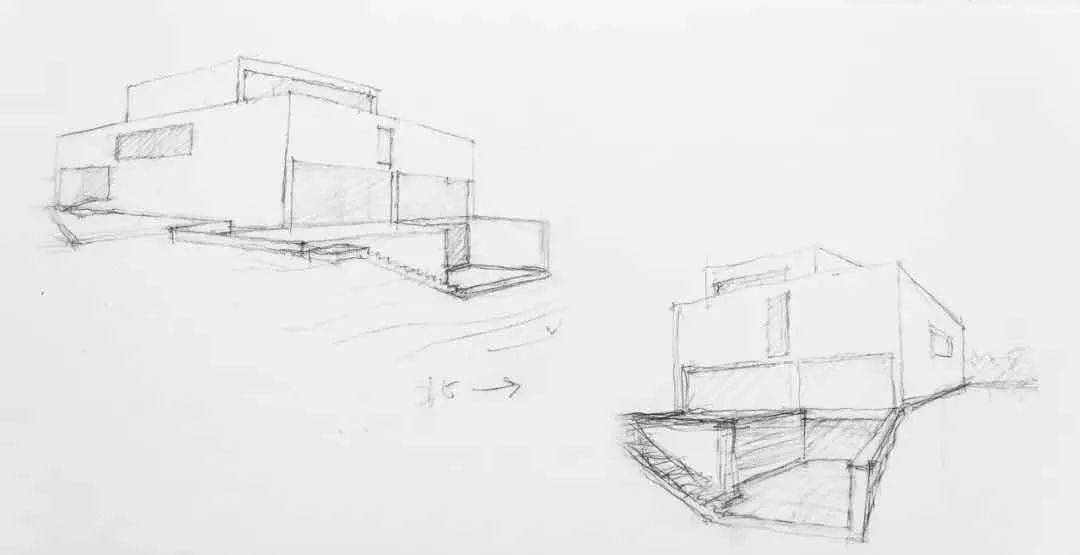

后來就開始嘗試做一些“紙上建筑”。給自己設(shè)定一塊地形,一個(gè)任務(wù)書,畫草圖,平面、立面、剖面,推敲細(xì)節(jié)。這種想象給我?guī)砗艽蟮臉啡ぃ业睦L畫也產(chǎn)生了一種互動(dòng)。不過這完全是業(yè)余時(shí)間的娛樂。

路子上比較成熟的一次,是設(shè)計(jì)了藍(lán)頂?shù)墓ぷ魇摇?/p>

2015年,我想在藍(lán)頂?shù)谌谏w一個(gè)美術(shù)館,放我自己的畫。設(shè)計(jì)用了一年,到2018年建成,整整花了三年。因?yàn)橐晃也皇菍I(yè)的,第二我沒有團(tuán)隊(duì),只有我跟我的助手兩個(gè)人接觸各種各樣的施工隊(duì)。中間有很多曲折,在旁人看來都是,“你這個(gè)是一種自虐”,但我還是覺得樂在其中。

我一直喜歡建筑就是所有實(shí)際功能加起來的樣子,沒有任何裝飾,和多余的東西。

建筑,我只能說是一個(gè)愛好者,這個(gè)身份是嚴(yán)格界定的,連跨界都不要說。

來自何多苓《俄羅斯森林》系列

聽音樂的歷史就更早,70年代就開始了。

那時(shí)我的鄰居有音樂學(xué)院的,家里有很多唱片,我們就經(jīng)常聚在一起偷偷地聽音樂。那會(huì)就特別喜歡古典音樂了。下鄉(xiāng)的時(shí)候,就開始有目的地去學(xué)習(xí)音樂。找來一些作曲理論方面的書,完全自學(xué),那會(huì)的記憶力非常好,所以就成了我的一個(gè)“童子功”。

我聽音樂的方式跟一般的音樂愛好者還有點(diǎn)區(qū)別,他們用耳朵聽,我是要看樂譜的,有時(shí)候把樂譜當(dāng)書看。非常燒腦,但是我覺得樂在其中。

有一個(gè)作曲家就很由衷地嘆息說,這么枯燥的東西,你居然能當(dāng)業(yè)余愛好,難以想象。我說這是個(gè)“強(qiáng)迫癥”。

音樂,它跟建筑一樣,有一點(diǎn)理工科的理性邏輯在里邊。交響樂,作為一個(gè)復(fù)雜的綜合體,跟建筑也很像,元素都可以歸納、疊加、重復(fù)、對比。

建筑、音樂,我都是自己玩,很少跟朋友們分享。

單純的生活是最好的

我是一個(gè)典型的夜貓子,晚上我差不多4點(diǎn)才睡覺,雖然我知道不是什么好習(xí)慣,但很多年了,改不了。為了彌補(bǔ),要湊夠睡眠時(shí)間,就睡到中午。下午差不多兩三點(diǎn)到畫室,畫到天黑左右就回家,或者跟朋友一起吃飯。晚上原來就是做建筑,現(xiàn)在也做點(diǎn)別的。

90年代,當(dāng)時(shí)大家開始跑到北京去發(fā)展,我年齡也大了,覺得沒必要去,成都就夠我畫畫了。我就沒有這個(gè)野心,也一點(diǎn)都不遺憾。藍(lán)頂一期那么多藝術(shù)家里面,我可能是唯一一個(gè)沒有去“北漂”過的人。

雖然一直在成都,但我不是個(gè)典型的成都人。我是習(xí)慣成都的生活方式,比較慵懶,人與人有一種比較好的距離,不是那種攪和得很深的,但也不生疏。

我性格的形成,很多還是天生的。

你看我年輕下鄉(xiāng)的時(shí)候,絕大多數(shù)人都覺得那是人生中最慘痛的一段經(jīng)歷。我反而覺得對我是最重要的一段經(jīng)歷,而且很多片段是很美妙的。跟自然的那種無縫銜接,再也達(dá)不到了。“我就是生活在自然中的一個(gè)環(huán)節(jié)而已”,這種狀態(tài)再也沒有了。

從那會(huì)兒我就獲得了一種“境界”,來對待客觀世界和生活。

從消極的角度說,是被動(dòng)地去接受它,不做很多努力,去跟它對抗。往大一點(diǎn)說,這種世界觀,會(huì)讓我在面對人生的挫折、沖擊時(shí),安然度過,而且不會(huì)留下很深的負(fù)面影響。

想想我過來的生活,都是正面的、積極的。可能我的運(yùn)氣也比較好,人生遇到的每個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)都還比較順利,終于成了一個(gè)畫畫的。

現(xiàn)在想來,這輩子也不可能走一條更好的路了。

我跟人的交往,就保持在無利益沖突的朋友狀態(tài),有人甚至說我們就是一群“酒肉朋友”,我覺得就很好。大家是良性的互動(dòng),因?yàn)楣餐呐d趣愛好,生活上的聯(lián)系而走到一起。

我身體還是很好,也不刻意地追求養(yǎng)生,該干嗎干嗎,愿意做什么做什么。生活方式,就是你自身的需求所決定的。假如你在某一方面還有需求,想要吃點(diǎn)什么,那就說明你的身體可以接受它,甚至需要它。人類非常復(fù)雜,也是很頑強(qiáng)的生命體。

偶爾接觸我的同代人,他們更多談的是老年、養(yǎng)生,對未來不確定的恐懼,有一些負(fù)面,悲觀。

還有,我比較喜歡運(yùn)動(dòng),畫畫也都站著畫,一站就幾個(gè)小時(shí),我從來都不坐,我覺得我比我的學(xué)生還能站。

到這個(gè)年齡,我更強(qiáng)烈地感受到:生活,可以很復(fù)雜,也可以很單純。而我覺得一個(gè)單純的生活是最好的。

原標(biāo)題:《我們?nèi)ヌ皆L了成都著名畫家,72歲的他親手造房隱居,人生態(tài)度超酷》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司