- +1

負面情緒之下,為什么會買買買?丨沖動消費

原創 時差大叔 心理0時差

很久不聯系的一位朋友,發來微信。

大叔很奇怪。我記得她之前從不借錢,并且每個月都能存下錢。

我立刻回復她 “怎么了?”

“被分手很郁悶,控制不住剁手,花唄的最低額度也還不起了,沒辦法只能找你了。”

給她轉完錢之后,我意識到,她陷入了 “補償性消費”。

當我們因需要和愿望沒有滿足,感到沮喪、難過時,消費可以作為一種 “補償” ,讓我們感覺更好。

例如:

考試沒考好,買塊甜品吃,也能獲得快樂;

被老板罵了,下班買身好看的裙子,同樣能獲得價值感。

我們常說說要理性消費,可大叔今天想告訴你 “偶爾的沖動消費,能改善情緒和生活體驗!”。

01

負面情緒之下,為什么會買買買?

Bonezzi 認為,我們實際的自我,和理想自我存在差異,這種差異會造成不適感,而這種不適感可以通過消費來實現。[1]

簡單來說,補償性消費就是:通過購物,降低自己的自卑感。

例如,面試沒通過,覺得自己沒能力。回家路上買了身西服,會覺得自己更專業,下次應聘更容易成功。

朋友和我說的是:前男友瞎了眼,才會拋棄這么優秀的她。

可我知道被分手的她,本身就有些敏感,肯定會覺得自己不好。

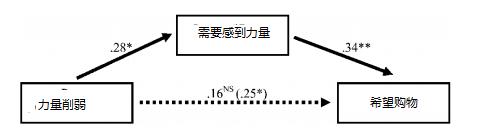

我們在面對挫敗時,肯定會有無力感,而消費能帶給我們掌控感和力量。[2]

Galinsky 舉了個例子,一個剛被降級的銀行行長,比一個百萬富翁,可能更需要一塊勞力士手表。

百萬富翁戴勞力士,可能并不會感到更有力量;而被降級的銀行行長,卻會感覺更強大。

不難理解,當我們對自己或生活感到無力時,往往想要增強控制感,而消費是最快速簡單的方式。

關于威脅感,Rucker 等人做了這樣一個實驗。[3]

參與者被分為兩組,參與完成 “虛擬智力感知游戲”。告訴一組參與者,他們的智力感知差,另一組正常。然后詢問參與者,是否愿意購買詞典(提升智力有關產品)。

被告知智力感知差的參與者,感覺受到威脅,更愿意花錢購買詞典。

再說一個我的親身經歷。

最近兩年和母親聊天時,她常常會問我 :“你看我是不是又老了?上次同學聚餐他們滿臉的皺紋。”

“我媽多年輕啊,正當年!”,大叔總這樣回答。可我知道,她是真的怕老了。

可這幾年,她每年居然會花將近 10 萬元做美容,有時明知美容店員在忽悠,也愿意上當。

美容能多大程度減少母親的皺紋?我不知道。

可我知道能減少她變老的危機感。

大叔覺得朋友和媽媽都很可愛。兩個很會管錢的女性,在心理不適時,很舍得為自己花錢。

消費或許不能解決問題,但它至少能給你力量。

02

偶爾 “非理性消費”,讓你更幸福

大叔朋友看著自己的花唄和信用卡,估計在想 “失戀難,剁完手生活更難了。”

可當她在淘寶下單、商場刷卡時,內心可能暫時從失戀的痛苦中脫離,獲得快感。

這是補償性消費中的沖動消費。它能滿足一個人的享樂需求、娛樂需求、體驗需求,獲得情緒的高漲。[1]

提起沖動消費,是不是就一定要抵制呢?

我們換個思路。

朋友失戀了,想購物以緩解情緒。她根據收入與存款,給自己準備了一筆 “沖動消費資金”,比如 5000 元,這些錢花了也不會影響生活。

在這個額度下,她可以盡情地沖動消費。這樣既緩解了情緒,又不會讓自己陷入 “金錢危機”。

在 “消費主義” 盛行的時代,理性消費很重要。不過偶爾允許自己的 “不理性消費”,會讓自己有更棒的體驗。

大叔和那個女生已經很熟了,自己的鞋和頭型并不會讓對方更喜歡自己,卻感覺自己更有魅力了。

這種包裝自己的 “炫耀性消費”,會讓人覺得社會地位提升,別人更喜歡仰慕自己。[1]

它并不理性,大叔沒變得更好,女生也沒因此更喜歡我,但卻給了 “我很好” 的感覺,讓我約會表現得很好。

在不影響生活的前提下,偶爾的非理性消費,可以讓我們更幸福。

03

購物前弄清消費需求

聽到大叔說 “非理性消費”,可以緩解負面情緒、帶來力量、讓自己感覺更好。你默默地打開了淘寶,衣服、包包、鞋子、口紅等等,通通加入購物車,就等雙十一結算,真爽!

Stop!

大叔不想你雙十一過后,回來舉報這篇文章。更不想你買完東西愧疚,覺得不值,甚至陷入財務危機。

上次沖動購物后,你是不是很困惑,明明自己并不需要,當時怎么就下單了呢?

在消費時,我們的情緒很容易被商品調動,看到一件衣服或鞋,想到自己穿上有多漂亮,又看了看折扣,就滿懷期待地下單了。

我們很容易將 “情感需求” 與 “實際需求” 揉在一起。明明因為情感需求購買,卻要合理化成實際需要,往往就會后悔。

在購物前,可以想想自己花錢要滿足 “情感需求” ,還是 “實際需求”?

如果希望用購物改善情緒,或獎勵自己,設定個消費限額,就可以沖動地買買買。即使買回來不需要、不喜歡,也不用后悔,我們就是要——通過購物體驗獲得好心情。

如果是實際需求,就可以耐心挑選,買到性價比更高、更喜歡實用的物品。

沖動地滿足自己的情感需求,理性地滿足自己的實際需求,把錢花得最值最爽。

康德說:所有知識都開始于感性,然后進入到知性,最后以理性告終。

但是我覺得,完全感性容易讓生活陷入災難,純粹理性又讓生活缺乏趣味。

消費這事兒也一樣。

不妨在即將到來的雙十一,給自己準備一筆 “沖動資金”,在限額下讓自己沖動地買買買,犒勞下辛苦了大半年的自己。

你的美好,值得偶爾的沖動消費。

點個在看,用有意識的 “沖動消費” 給自己加滿油,再前行!

世界和我愛著你 ~

- The End -

References:

[1]Koles, B., Wells, V., & Tadajewski, M. (2018). Compensatory consumption and consumer compromises: a state-of-the-art review. Journal of Marketing Management, 34(1-2), 96-133.

[2]Kim, S., & Rucker, D. D. (2012). Bracing for the psychological storm: Proactive versus reactive compensatory consumption. Journal of Consumer Research, 39(4), 815-830.

[3]Rucker, D. D., & Galinsky, A. D. (2008). Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption. Journal of Consumer Research, 35(2), 257-267.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司