- +1

這門課要增到100分,下一屆學生更慘了?

原創 小新同學 有間大學

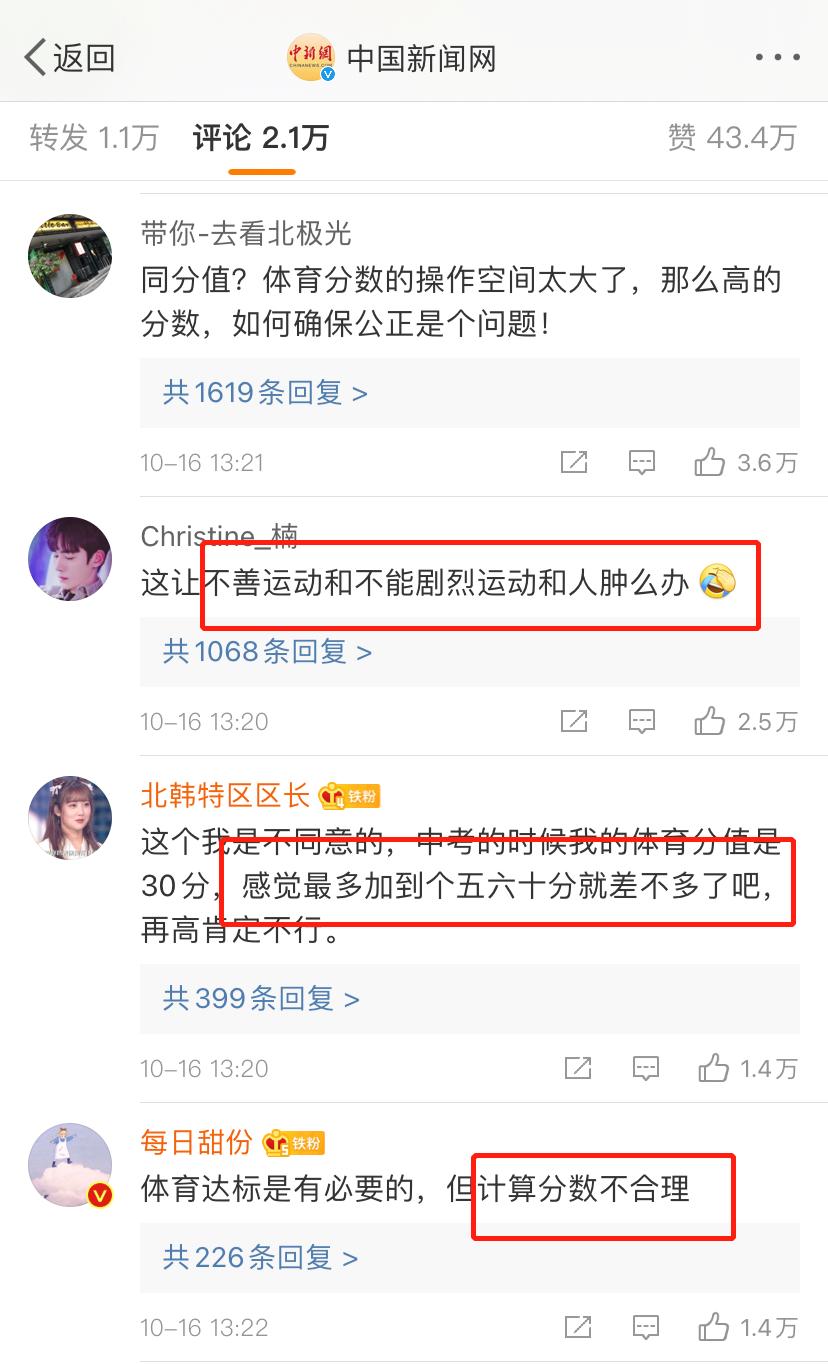

#中考體育將達到和語數外同分值#前不久上熱搜了。

教育部體育衛生與藝術教育司稱,還會逐年增加的中考體育分值、未來不久將升至與語數外持平的高度。

話題詞喜提4億閱讀量,除了吐槽常規弊病“一刀切”外,反對的音浪集中沖上熱評——這么高的體育計分太不合理了!

這一次,中考體育成績將達到和語數外同等分值是什么概念?

這些年里,體育課和體育考試都經歷了些什么?

在九零后普遍的記憶中,當年體育中考的那三四十分最終好像也沒計入成績,沒有一個學霸需要擔心跑不動800米就上不了重點高中。

在不少考學重省(如山東省每年中考淘汰率逼近40%),每一分的分差都可能影響深重。

而現在的新規告訴你,能否拼贏升學的戰役,這不再是拓撲學的蝴蝶效應問題,而是800米能跑進多少秒檔位的“精確計量學”問題。

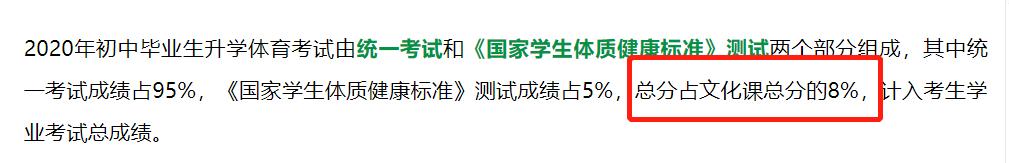

以廣東省為例,考古近10年來可以查閱到的中考體育統考的評分標準和計分細則,能夠發現,各地的體育中考總分分值在撩高、體育中考形式和難度在不斷調整和加大。

2013年,廣州的體育中考滿分為60分,由統考成績和的“體育素質綜合評價”兩部分組成,占當年中考總分的7%。

彼時還是新鮮事物的“體育素質綜合評價”涵括了初三學年的體育課平時成績,這項規定到了2014年,考評范圍調整至整個初中階段每個學年的體育課。

不同地市的分值組合方式盡管有出入,也各自都在拓展科目、細化檔位的路上持續飆進。

縱向比較更直觀一些,中山體育中考滿分從2009年的40分(約占總分的6%),提升到現在的100分乘以系數0.5計入投檔成績,(體育滿分50分,約占總分的8%);

深圳2009年中考體育乘以權重系數后滿分20分(約占總分的2%),也將從明年起提升至50分(約占總分的6%)。

將于2021年起實施的體育中考細則中,不僅總分升至70分,體育還以部分“筆試”的形式參與中考。

在體育中考上位這件事上,哪個省份都沒落單:

像是體育分值與理化、史政并列的,還有2020年的青島中考;在體育筆試這個環節,福建省也已有過不止一年的經驗了;

這一次擬將中高考體育分值提升至與文化課平齊,量變的積累眼看要逼近臨界值,說是體育考試的加價“升艙”也不為過。

其實個中內涵不難理解:

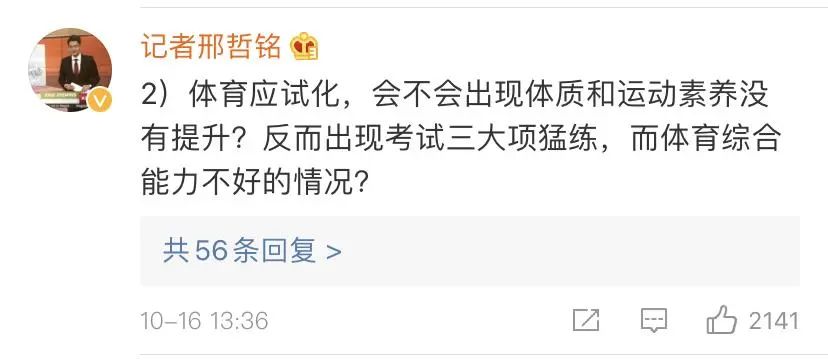

持續撩高體育的分值比重,轉向借助應試的刺激,強制性提高師生家長對體育議題的關注度。

當體育也正兒八經走上了應試路線,競爭的縫隙又向新的領域拓寬了二指。正如有百度用戶上傳的政策評析中調侃,“體育補習或因此興起”也未可知。

90年代末,教育部發文提出“素質教育”的概念,在而后的教育教學實踐里,素質教育與應試教育逐漸形成對立語境,被具象化地投射至美育課和文化課當中。

繼“2000中國減負年”后(印發《減輕學生過重負擔的緊急通知》),中小學生課業減負的客觀訴求積年已久。

減輕非必要的考評、競賽和補課所換取的時間,被計劃用于加強體育鍛煉——以突破體質日趨孱弱和近視率指數增長的困局。

但事實情況卻是,健康指標其實遠比想象中的難達到,科學鍛煉所需的時間精力成本,使得體育課不可能也沒資格與文化課搶“檔期”。

“這節體育課改上數學”不是數學老師和體育老師之間的博弈,是面對教育資源不均衡帶來的結構性壓力,考慮到目前最有效的再分配機制——考學暫無更妥當的“平替”,我們誰都別無選擇。

《生命時報》通過去年11月發表于《柳葉刀?兒童與青少年健康》期刊中的數據發掘到:

盡管體育課改革被連年提上日程,2001至2016年間,中國兒童青少年的運動不足比例男女生超過八成。

這就不難解釋,為何體育中考分值連年撩高,而今更不得不對標著語數外文化課進行“升艙”——體育考試強勢上位,不等同于體育課迎來春天。

曾經體育課難擺脫因為“考試不考”被劃出價值判斷范圍的尷尬;現在體育課又因為與升學掛鉤,陷入應試化的帶來的價值取向危機。

當體育鍛煉轉而也背上了考學的使命,增強體質的目的就已經被徹底顛覆了。

絕大多數學生力求在分數上獲得高回報率,增設的選考項目為考生避重就輕提供了這樣的機會。

因為跳繩項目難度相對小于中長跑,在2017~2018年連續的扎堆選擇中,南京中考生的跳繩平均成績已經超出原設的滿分個數,滿分標準在2019年隨之提高到每三分鐘400個。

“——你為了什么而上體育課。——為了考高中、考大學”

終于“體育作業”和“主科體育”相繼登上熱搜,看來減負困局而生的體育課也沒能逃過成為負擔。

而渡過考學難關、那些帶著虛弱體質進入大學的孩子會發現,“上了大學才知道的事”里,還有體測。

#體測不合格不發畢業證#的真正實施顯然有相當大的彈性空間,畢業要求實在收口嚴格,還能意外催生大學生代體測群。

當代大學生都出得起請代跑的66塊7的年頭,又沒有了考試強壓的驅動,還會有很多人真的在意自己缺不缺乏運動嗎?

知乎答主@teweky 在他的回答中說,“社會氛圍中自發體育意識的普遍缺失”讓大家只想葛優癱,現下的體育文化建設好像真的不靠教育、靠的是市場風向帶動。

想想和室友一激動就在學校門口健身房辦的年卡,一共去洗過幾回?

國內體育教育在與文化課、應試化的雙重矛盾中夾縫求生,讓人近乎忘了它在過往歲月里的銳意時刻。

盡管啟蒙于舶來的思想、相隔久遠,近代中國體育課算得上真·有精氣神兒過。

電影《無問西東》中,西南聯大的午后,雨滴敲擊房頂的聲音太大,教授和學生們在茅草鐵皮搭起的教室里靜坐聽雨。

學生沈光耀推開窗,向外望去,時任體育部主任馬約翰正帶領著一群男孩,在瓢潑大雨中照常跑步。

時至今日,躺在寢室不想起床的你看著屏幕里的場景不禁覺得這仿佛“酷刑”。

第七次全國學生體質健康調研報告顯示,與中小學生相比,更寬松自由的環境、更抵觸考核的心態,讓大學生幾乎徹底丟棄了運動的意識和習慣。

其中84.16%的大學生每天的運動時間不足1小時;近三成大學生抗拒參加長跑鍛煉,比例分別是小學生、初中生的兩到三倍。

不過,自下而上“日漸肥宅”的態勢正面臨著:

中考體育增分來了,高考好像也不遠了。

實際上,沒有廣泛融入生活的體育文化、沒有給體育課余裕空間的教育體系,又要把文化課考試的邏輯任性照搬到體育課里,運動與考試劃上等號——任誰想要熱衷運動,都太難了。

撇開過往時代的沉重氣質,今天也一并撇開升學成績、鍛煉意志這些符號的加持,運動本身可以是什么?

當那些年甲子園(日本高中棒球全國大賽的舉辦地)的夏天幾乎成為了日本全民關于棒球的青春物語;

美國某所高中的男生,在籃球課上堅信自己也能成為下一個艾倫艾弗森……

而苦練跳繩再創每分鐘x百個的新高、為了拿高分需要奔波于“體育補習班”的小小少年,似乎也被迫忽略了:

體育課的出口,還可以在熱愛中找尋。

今日互動

你怎么看待,

中考體育分數增加?

撰稿 | 張麥沖

原標題:《這門課要增到100分,下一屆學生更慘了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司