- +1

用動漫的方式打開《風犬少年的天空》

開局豆瓣7.1,后期7.8左右。《風犬少年的天空》,堪稱年度迷惑大賞。

但一開播,它就開始了長達4周的抖音霸榜,15集劉聞欽之死引發的爭議登上熱搜第四。

能理解,即便有張一白、歡喜傳媒、B站等想不火都難的buff加成,但頭幾集漫改般的沙雕風,讓不少人有所期待的同時也犯嘀咕。

畢竟漫改風,島國也沒幾個成的。

可這恰恰就是解釋這部劇奇詭走向的原點。

一開口,老二次元了

《風犬》每一集都有對應主題,正片前,用來挑明主題的畫面讓我這個老二次元倍感親切。

這些相似手法隨處可見,比如,主角團高頻率“突破第四面墻”和觀眾對話,幾年前,它通常只屬于嚴肅劇,是高級創作手法,像《紙牌屋》中安德伍德總統。

但其實《死侍》在上個世紀的漫畫時代就這么玩兒了,而在動漫里,俯拾皆是。

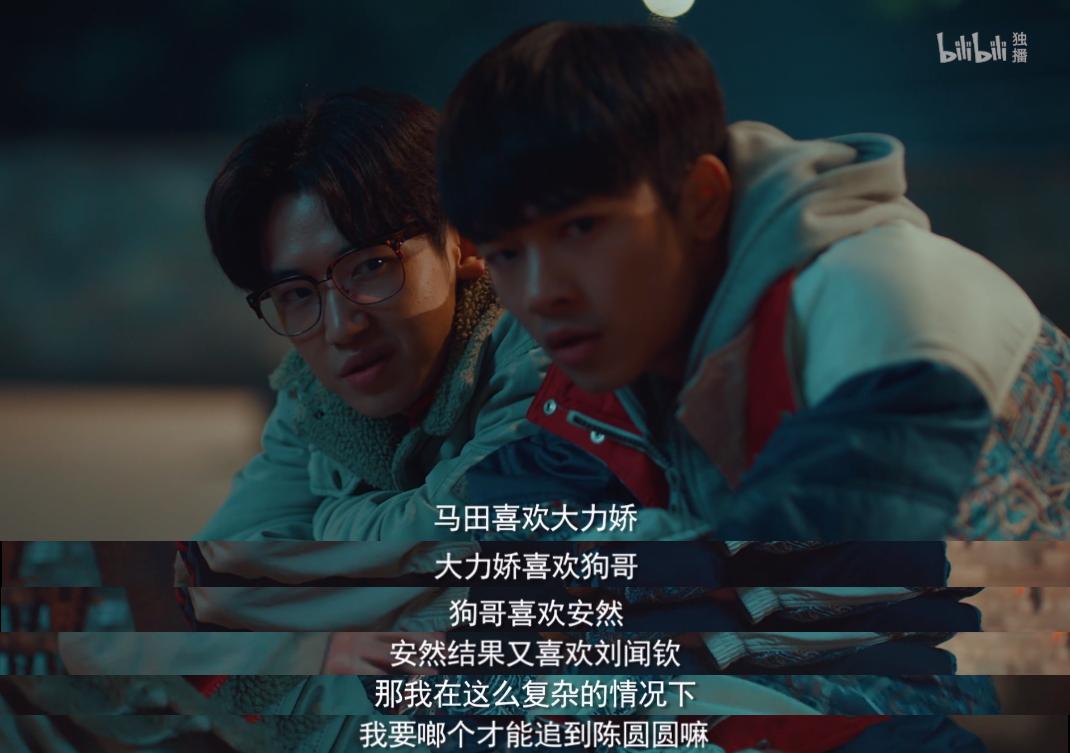

《風犬》四傻主角團:

老狗,8歲那年母親跑路,和天天喊他龜兒子的屠夫父親相依為命,吊兒郎當晃到高三。

大力嬌,親爹認定“雌雄同體”的暴躁小妹。

嘴哥和咪哥,不是主角,但很騷。

還有從長江對岸富人區轉學過來的馬田和安然,官宦、大商人子弟。

一場大戲的結構有了,用嘴哥和咪哥的話總結:

老狗父親意外身故,那集的主題是“每個人都要準備好一個最好的笑話”,當他在父親葬禮上噙著淚講著父親的笑話時,你悟了:長大是一瞬間的事兒,老狗的沒心沒肺,此刻成立。

但當那個你覺得大腦似乎都沒發育完全的咪哥,恰巧想裝作圣誕老人哄女生開心,恰巧偷聽女生的惡評,“他好像沒有尊嚴”,“答應他?除非重慶主城區下雪”,又恰巧離開時被女神看到……

看這部劇時,我腦子里涌現了無數青春題材的動畫。比如被動漫迷奉為神作的《Clannd》。所有人物出場時,都走中二搞笑風格,但到最后,男主妻子難產而死,女兒也在病死在大雪里,編劇可勁兒逮著一個人刀。

這也是《風犬》不同于傳統青春片的地方,你不太能在角色中找到自己的影子,因為其人物設定極盡夸張之能事。

大部分人沒有既遇到母親離家出走,又父親早亡的雙重暴擊;也沒有為了找記憶中的男孩就轉學的魄力;你也很可能還沒有對象,何來妻子難產?

這些其實都不重要,一個作品真正需要做的,是讓人共鳴。

雖然沒有完美的投射對象,但你依舊能在《風犬》每個角色身上找到一點點影子,今兒拼湊出對青春的記憶或妄想。

《風犬》的夸張和真實不是割裂的,它們形成了一種張力,讓你哭著哭著笑了,上一秒吃糖,下一秒想寄刀片。

導演張一白說,這部劇是對他青春劇美學的顛覆,大概不是騙人的。

好緣分是:互相成全

張一白是個有畫面潔癖的導演,據說他一開始很抵觸彈幕,大概覺得污染了畫面。但結果真香了。

這部劇和B站確實配。

不是因為它有多二次元或漫改。

話說回來,我們其實很難定義動漫或者二次元文化,ACG是個取巧的辦法。但用藝術形式來框定這事兒挺魔幻的,動漫里有垃圾,青春劇也有不墮胎的。這種判斷標準何用膚色判斷人品沒區別。

好作品和而不同,文化底層是相通的。

我相信,無論在哪個平臺,都不影響這部劇本身的質量讓它有不錯的成績。但如果不是在B站播出,可能會失去一些快樂。

如劉聞欽打球那段,他咬領子的畫面在我看來就是中二耍帥。

再比如,當嘴哥父親多年后歸家,和母親團圓時,互叫“宗盛”“愛佳”,我根本沒反應過來,彈幕科普“當年,李宗盛和張艾嘉有過一段傳聞”。

有時候,因為彈幕感動會被增幅。

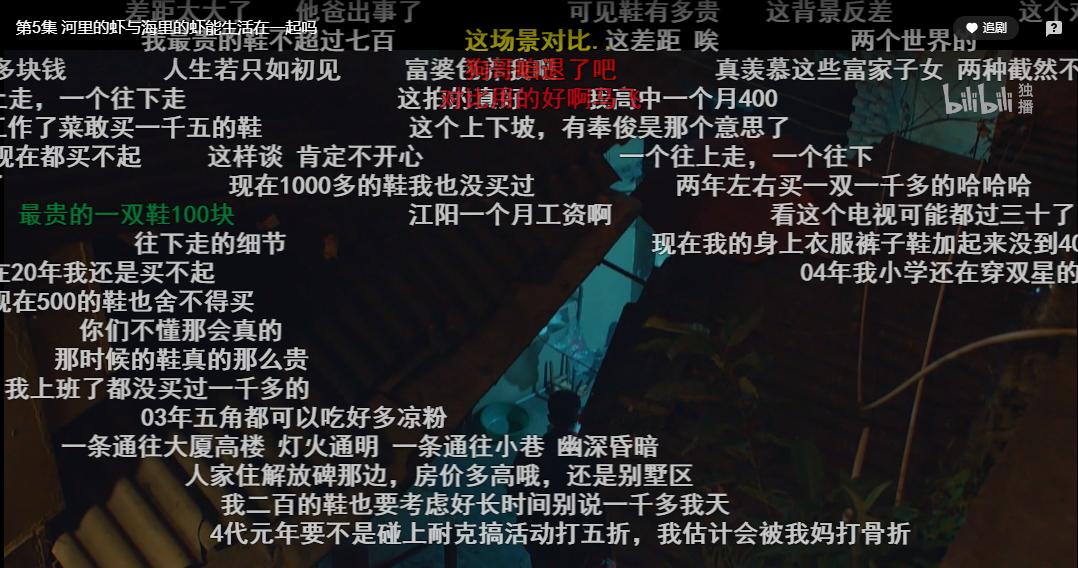

劉聞欽和安然第一次約會分別的橋段:

當看著滿屏的彈幕,討論當年生活的拮據、為安然辯白她不是故意的、回憶愛情中自卑的故事時,我有點恍惚,似乎自己直接參與到了劇情中去。

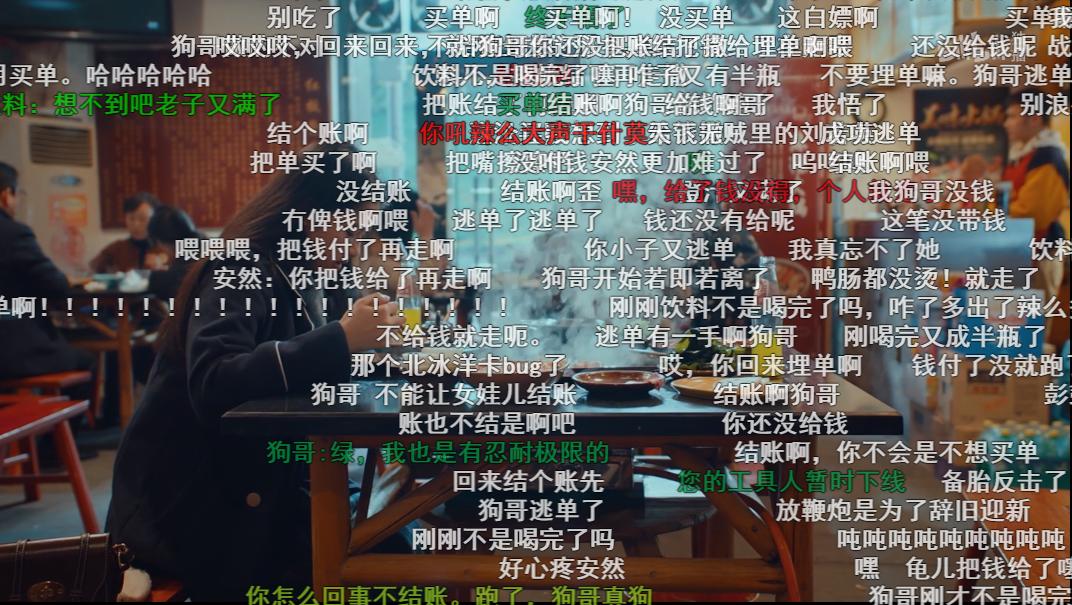

老狗在像往常一樣充當安然“工具人”時,因為安然反復說自己忘不掉劉聞欽。老狗暴怒奪門而去,這大概是個要你壓抑的情緒設計,我卻笑出了聲。

有人說,B站高質量的彈幕是因為用戶年輕。

有關系,但不全面。

本質上,他們是一群有愛好的人。因為對某些東西太感興趣,所以才會忍不住發彈幕和評論,給你科普,甚至吵架。

這個氛圍是B站最可愛的地方,無論是動漫還是劇、電影,只要是好東西,或者說你有很出挑的部分,都不愁這里沒有慧眼識珠的主。

不然,為何專業歷史團隊做的紀錄片他們都能挑出錯來?

何況還有UP主免費做二次傳播,一套內容反復看,看完片子看彈幕、看完彈幕看評論、看完評論看二創,再看二創的彈幕……

小破站投資了歡喜,《風犬》賣給了小破站。明眼人都知道,B站要涉足影視圈的上游,而這部劇,是一塊敲門磚。

這塊磚其實應該再來早點。

2017年,B站影視區大面積下架。在不同圈層大概是意義不同的新聞,在媒體上,討論的多是正版化和審查。

但稍微年輕點的朋友,卻在惋惜自己的收藏夾,當時我安慰一個女記者說,“那以后咱下載下來看就行了”,結果姑娘懟我,“和民那(大家)一起看彈幕才香好嗎?”

那時我以為我不懂女人,其實是不懂B站。

20年后重拾青春劇的張一白,在恰當的節點拍了一部顛覆他自己的片子,恰巧在一個年輕人最多的平臺上,用一種圓潤隱蔽的方式,解刨了這個時代年輕人的痛點,引起大范圍的共鳴。

這是他作為創作者思考性的部分,或許你不信,但這才是《風犬》的底色。

它是所有愛情甜蜜、人物共情成立的基石,成千上萬條彈幕和評論,也自覺或自發地被這個磁場所左右著。

慶幸,這事兒張一白堅持了20年,最后留給了《風犬》。

原標題:《國產青春劇終于不是黑火了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司