- +128

看到只值10塊錢的征信,終于明白我為何這么窮

原創 陸一鳴 新周刊

個人信息被倒賣,帶來的直接后果是什么?用戶輕則遭遇大數據精準營銷,重則“被成為”皮包公司法人。

但更嚴重的,還遠不止這些。

對于三國時期的江東小兒來說,這三個字大概是“張文遠”;對于一名當代學齡兒童,是“告老師”;但對我們新時代的打工人,則無疑是“上征信”。

細數那些曾經放話要“上征信”的行為,無論是手機欠費、違規養狗還是頻繁跳槽,對于當代人來說,征信就是最好的筐,什么都敢往里裝。

盡管這類雷人規定總是不了了之,但誰都知道,“上征信”三個字背后的震懾力有多重要。

那么,如此寶貴的個人征信,究竟價值幾何?最近,官方公布的一份判決書給出了具體數字——

你的征信報告,可能只值十塊錢。

前幾天,最高人民法院旗下的中國裁判文書網更新了一份判決書,意外地在網絡上引發了不少關注與討論。

案件說來也簡單。湖南的一位銀行外包人員,因為倒賣三千多份用戶的征信報告,被判了三年緩刑。

具體來說,就是永州市建設銀行總行的外包人員崔某,利用職務之便拿到管理人員陳某的操作碼,查詢了3678筆個人信用報告。

此后,崔某將非法查詢到的客戶信息,以10元/份的價格,通過中間人呂某賣給了一名經營小額貸款公司的社會人員。

也就是說,通過這樣一筆交易,崔某從中非法獲利36780元。

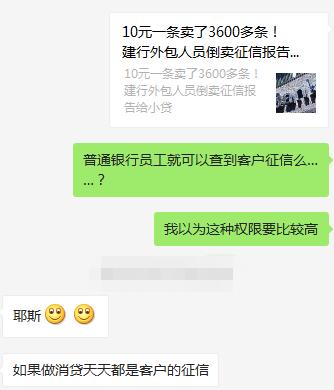

然而,比起譴責某些銀行從業人員的職業操守與道德水平,還是個人信息泄露的門檻如此之低更讓我震驚——原來,這么重要的征信報告,是隨便一位員工就可以接觸到的么?

帶著這樣的疑問,我試著向在某銀行一線工作的朋友詢問,得到了后者肯定的答案。

后怕之余,新的疑問也產生了:究竟都是些什么人,在泄露我們的個人信息?

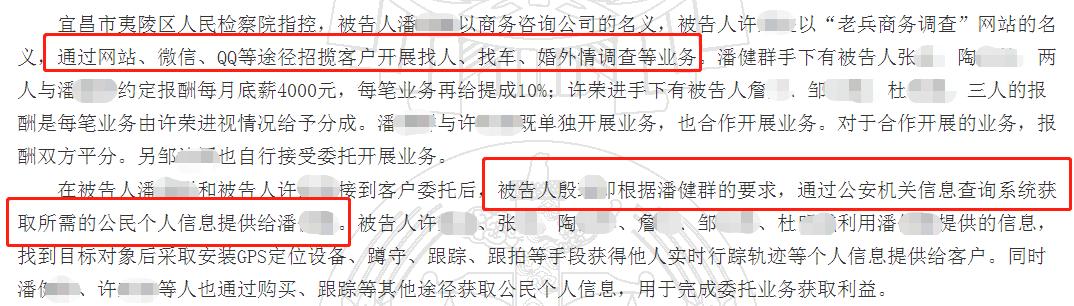

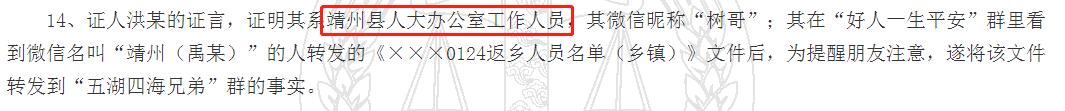

在中國裁判文書網上檢索“侵犯公民個人信息罪”,你會發現,犯罪人員的身份五花八門,既有游手好閑的“街溜子”,也不乏端著鐵飯碗的“正經人”——

這里面,有警察配合商人丈夫干起人肉搜索生意的;

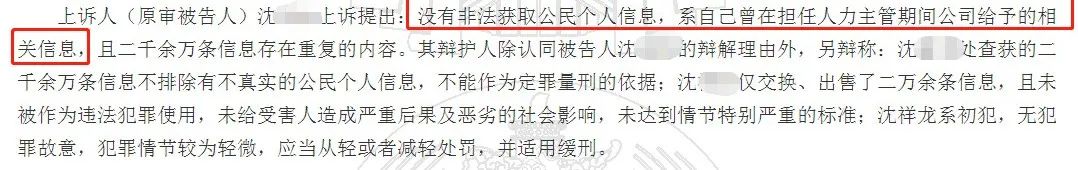

被抓捕到案后,他辯稱自己的信息來源不是非法獲取,而是自己作為某公司人力資源負責人時,別人應聘主動發給他的。

不用數了,2900多萬。這是什么概念?北京人口2100多萬,香港人口700多萬,這人倒賣的個人信息,比兩個超級城市加起來的人口還要多。

“千萬條數據統一打包,這幾年的所有車主資源以及樓盤業主資源、工商資源。還有各類教育跟銀行按揭貸款數據……”沈某的吆喝聲令人不寒而栗。而從幾年來實際達成的交易來看,沈某的描述也并非夸張。

七千余條廣東省部分車主信息、四千余條成都市部分樓盤業主信息、五百余條成都部分學校歷年就讀學生信息……多少人的隱私就在不知不覺中被明碼標價,打包售賣。

看到這,你有可能認為這些人只是隱私被泄露了,并沒有遭受實際損失。但這也只是分工不同罷了。

如今,個人信息的倒賣,儼然已經成為一道成熟的灰色產業鏈。上游負責抓取,中游負責搬運,到了下游,才開始對這些個人信息加以利用。

被利用的后果,往往是我們不能承受之重。

這樣的場景,相信絕大多數的網友都并不陌生——

剛剛搜索了購房信息,你就接到無數中介的推銷電話;只是跟朋友閑聊時提過某款產品,電商平臺就把類似的商品一股腦塞進你的手機;一不小心給保險推銷員留了一次聯系方式,從此你的電話號碼就成了整個行業的公開秘密……

盡管大家對此已經習以為常,但并不代表人們沒有嘗試過反抗。

幾年前,有個段子在網絡上非常流行。簡單來說,就是教你給不同的機構填寫資料時留下不同的姓名。

比如給建設銀行留的聯系方式叫李建設,在百度注冊的賬號,就叫“李百度”,這樣當有人給你打電話時問你“是李微博嗎?”的時候,你就知道原來是大眼仔泄露了你的信息。

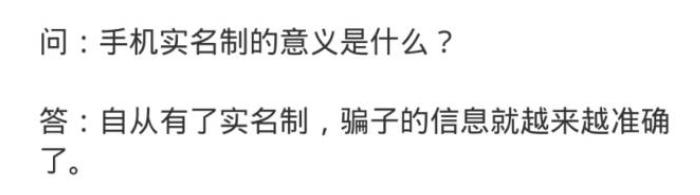

我一度對這個段子深信不疑,以至于我的Apple ID至今還叫王蘋果。但過了兩年我恍然大悟——“你當實名制是干什么吃的?”

就拿手機里裝的這些app來說。

下載之后打開app,會發現它的使用授權協議堪稱現實版22條軍規:不同意注冊協議就無法使用;同意注冊,則視為同意開發者收集有能力收集的一切信息;如果你反對,可以選擇不用,但此前收錄過的信息并不會被注銷。

對霸王協議點了“同意”后并不是萬事大吉,大多數app還會要求你驗證手機號,不驗證就不能使用,即使能用也會功能受限。

此外,很多app還會要求與自身功能并不相關的權限,瀏覽器調用你的攝像頭,聽歌軟件鎖定你的位置,連手電筒都要獲取你的通訊錄。

至于涉及到租房、快遞等,在使用服務前還要上傳身份證正反面等信息,別忘了,這些恰恰是從業人員眾多、流動較大的行業。

當然,這些軟件公司并不是拿到信息后轉手就賣。目前市面上大部分個人數據,還是被黑客攻擊數據庫后泄露的。

然而,一股腦地索要,又沒有足夠的能力維護。就像是讓三歲小孩戴著價值連城的寶物在鬧市中游走,其結果可想而知。

個人信息被出賣,帶來的直接后果是什么?用戶輕則遭遇大數據精準營銷,重則“被成為”皮包公司法人。

但更嚴重的,還遠不止這些。

卻能把你騙到傾家蕩產

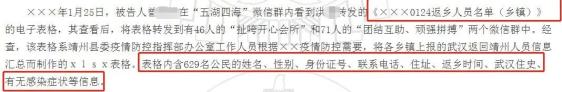

個人信息泄露有多普遍?先來看一組數據。

據《中國網民權益保護調查報告(2019)》顯示,近一年來,因個人信息泄露、垃圾信息、詐騙信息等原因,導致網民總體損失約805億元。82.3%的網民親身感受到了因個人信息泄露對日常生活造成的影響。

相比之下,網民的應對則顯得很無力。在一項超過20萬人填寫的網絡安全感滿意度調查活動中,遭遇網絡安全問題后被選擇最多的兩項應對措施,分別是“不再使用該服務”(47.7%)以及“上網搜索解決辦法”(33.02%)。

用戶反應平淡,在某種程度上來說其實是幸存者偏差。如果信息泄露帶來的后果尚不嚴重,很少有人會較真到報警、起訴的地步。畢竟,如今接幾個推銷電話、收幾條騷擾短信已成當代人的生活日常。

前提是,你沒遇上中國人民的老朋友,電信詐騙。

“我系東北滴黑社會,俚滴蛾幾現在在我手上 ”……如今你已經很難遇到這樣粗糲的、原始的、廣撒網式的騙局了。取而代之的,則是大數據時代的精準投放。

大部分情況下,騙子往往會先聲奪人地報上你真實的個人信息,并指責你涉嫌某項犯罪。值得一提的是,這些人的態度之蠻橫,讓國營飯店服務員與之相比都顯得和藹可親。

殊不知,這是騙子在跟你玩心理戰,故意用強硬的態度來讓你失去判斷,亂了心神,好為接下來的詐騙環節做鋪墊。

而最容易被嚇唬住的,往往就是剛剛走上社會的學生。這也是為什么,以“注銷校園貸”的名義詐騙,正在成為一種新型的詐騙方式。

最近,不少大學畢業生都接到自稱“X東金融客服”的電話。電話過程中,騙子往往能將受害者的姓名、身份證號、畢業院校等信息準確地說出來,并聲稱受害者在校期間注冊了校園貸,不及時注銷會影響征信。

當受害者被誘導下載多個借貸軟件,并借出最大額度的金額轉給騙子后,對方就人間蒸發了。

搜索“X東金融 詐騙”,你會發現這種騙局每天都在發生:有人剛剛還清助學貸款,又背上了5.2萬元債務;有人被騙9萬余元,險些自殺……

此時,名校光環并不會成為護身符,恰恰相反,名校學生的身份,反而讓受害者受到二次傷害——

前段時間,GQ實驗室發了一篇受害者自述角度的《清華女生:我居然被電信詐騙了?》,從作者的敘述以及留言中不難看出,持有“清華北大的還會被騙?”觀點的人,仍然不在少數。

無論負責辦案的民警還是看客,甚至受害者自己,可能都或多或少產生過這樣的質疑,“這么簡單的騙局為什么會被騙?”

事實上,一切針對受害者所進行的苛責,其實是在無形中把詐騙發生的責任推給受害者。

我的朋友小周分享了他的經驗。這位互聯網民工的手機使用習慣,包括但不限于:出門不連Wi-Fi、不瀏覽奇怪的網站、不下載來歷不明的軟件;app所有權限都關閉,用時才打開,用完就關上……

這么說吧,如果全網只有三個“好受害者”名額,他必須得占一個。但即使如此,他仍然接到過多次詐騙電話。

盡管能熟練使用“你可以用辦公電話打給我嗎”“你的工號說一下吧”“為什么我覺得你像騙子呢,你怎么證明你不是騙子吧”等辭令,將騙子懟到懷疑人生繼而悻悻掛掉電話,但小周并沒有由此產生任何得意的感覺。

他不無沮喪地表示,“沒被騙到錢又怎么樣,我的個人信息不還是被泄露了嗎?”

造成這種現狀的原因并不難理解。

一方面,互聯網迅速崛起、蓬勃發展,另一方面平臺保護手段缺失,個人隱私意識淡薄。兩者合圍之下,普通消費者就成了甕中之鱉。

聽起來像個無解的問題,但它本不該是這樣。

《2019 年全國網民網絡安全感滿意度調查統計報告》,廣東新興國家網絡安全和信息化發展研究院,2019-09

?作者 | 陸一鳴

原標題:《看到只值10塊錢的征信,終于明白我為何這么窮》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司