- +1

在阿那亞的海邊,當陶身體的舞遇上翟永明的詩

今年本是陶身體劇場最忙碌的一年。

舞團原計劃在倫敦和圣馬丁室內樂團合作,在美國、加拿大巡演兩個月,還要踏足歐洲多座城市……滿滿當當的演出計劃,隨著疫情的不斷滾動,都打亂了。

重擊之下,陶身體重整旗鼓,在國內拉開了巡演大幕。巡演從盛夏8月持續到深秋11月,廣州出發,北京收尾,一共11站。

10月17日-18日,陶身體將帶著數位系列《9》和《10》來到上海,登臺上汽·上海文化廣場。兩部作品延續了陶冶一貫的審美,摒棄色彩和符號,不講敘事和情感,而是吃透身體,對身體提問。

在《9》中,一聲梵音,9位舞者傾瀉而出,瞬間的爆發,生命駛向了流轉,一個動作出去,它一定會回來。這是舞者對于生命的發問,生命從何而來?從何而去?

《10》則是陶冶在年初疫情最嚴重時有感而發的生命領悟。10位舞者圍攏,形成一個圓形陣列,舞者們各自面向圓心,以不斷旋轉的舞步,展開個體自轉與集體公轉的運動軌道。

《9》

《10》

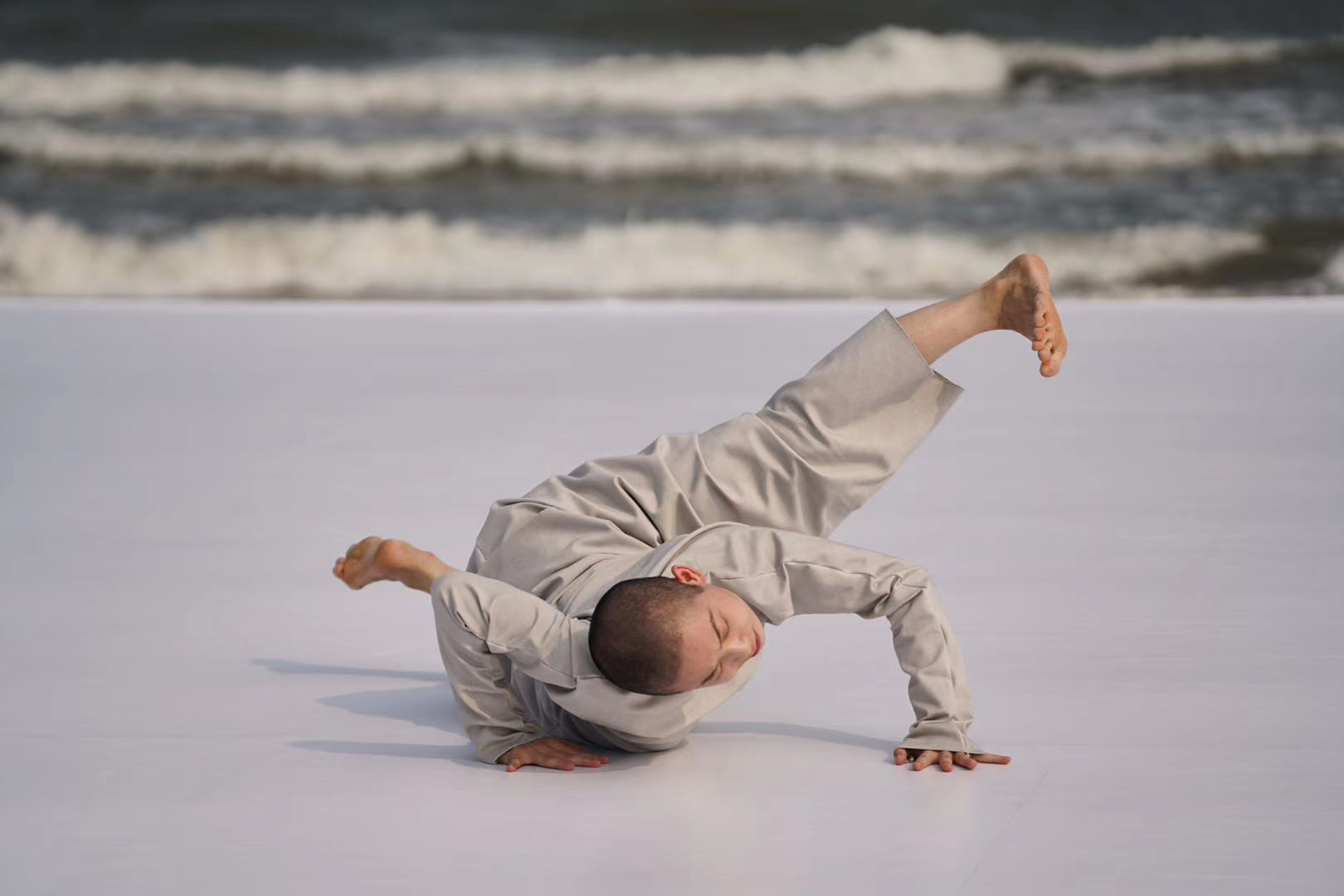

來上海前的巡演中,陶身體在“網紅”阿那亞的海邊,演了獨此一場的《12時》。

陶冶的舞蹈《12時》與翟永明的詩歌《關于云的12節詩》,在海邊展開了對話。從日出到日暮,12小時里,12位舞者、12段獨舞,在天與海的帷幕下,不斷循環登臺。

這一抹異色,吸引了不少京津冀的舞迷去打卡,很多人的朋友圈,都被海邊的陶身體刷屏了。

翟永明和陶冶 圖片均來源于陶身體劇場

翟永明的詩

陶冶和翟永明相識于2013年,當時,陶身體首次在北京國家大劇院演出數位系列《2》和《4》,翟永明就坐在臺下觀看。

那是翟永明第一次看陶身體的演出。在此之前,她在國外經常看現代舞,當雕塑家、陶身體“鐵粉”向京發出看戲邀請,她很快就答應了。

“在國外看多了以后,我有一點點厭倦了,因為現代舞也容易成為套路。”陶身體對身體的運用、對舞蹈的理解,舞團的形式感、舞者之間的關系,顛覆了她對現代舞的認識,“看完以后,我就跟朋友說,這是最高質量的現代舞。”

對于翟永明為什么喜歡現代舞,最重要一點原因在于,現代舞和詩歌有特別密切的一種相似性,都很抽象,不像小說,要講故事、講情緒、講具體的東西,“陶身體的舞,是對身體提問,然后得到回應,實際上也是在對世界提問。”

而陶冶,也很早就關注著翟永明的詩歌。

她早期的組詩《女人》,有一段獨白很打動他,“我,一個狂想,充滿深淵的魅力,偶然被你誕生。泥土和天空,二者合一,你把我叫作女人,并強化了我的身體。”短短的敘述里,他感到了翟永明對身體本質的關注,內在探索中有強烈的思辨精神。

陶身體劇場在阿那亞

兩位惺惺相惜的創作者,在阿那亞的海邊,終于達成了一次期盼已久的合作。

2019年,陶冶和翟永明在電話里聊起,想在劇場做一次詩歌和現代舞的融合,一聽這個想法,翟永明特別興奮。

“現代舞和音樂肯定是最搭的。當大家都在用音樂,陶冶突然想用詩歌,把吟誦詩歌的聲音作為音樂,和舞者的身體對話,應該是非常前衛、非常出其不意的。”

陶冶和翟永明講到了云,云的變化無端、來來去去,特別像舞者表演時的形態。在云的意向里,她寫出了《關于云的12節詩》,她甚至還腦補了它在劇場演出的效果,具體到舞者們在燈光下,怎么起舞,怎么上臺,怎么下臺。

因為各種各樣的原因,劇場的演出擱淺了,翟永明很沮喪,以為就此泡湯了。

今年,陶冶和翟永明重新提起了阿那亞的項目,受了打擊的她本來不想參與,享受了一番阿那亞的風浪、日月,她感覺,海邊好像比劇場更有意思。

陶冶沒要求她重寫。翟永明想象著,舞者站在天地之間,和海水、海浪、海風的關系,和劇場是不一樣的。所以,她又腦補了很多,重鋪稿紙,交出了第二版。

“陶冶的編舞非常簡潔,很多留白,可以給觀眾想象的空間。所以,我的詩歌創作也要有留白,讓舞者去填補,而不是寫得很滿。”

12節詩配著12位舞者的12段獨舞,均由翟永明朗誦。舞至最后一段,舞者緩緩下臺,留下一個空蕩蕩的舞臺,但詩歌還在繼續,“無窮的動作,當生當滅,無窮的光影,如水如煙……”

“那種巨大的留白,給觀眾留下沉浸式的想象空間,那一幕我非常感動。”翟永明感慨。

《12時》

陶身體的舞

“翟老師的聲音非常低沉,沒有任何的急轉,沒有多余的情感,她不會干擾到每一個人,刻意操縱觀眾的感官,就是娓娓道來。”陶冶回憶。

從早上6點到晚上6點,背海而立的一方白色舞臺上,12位舞者,12段獨舞,循環往復了12小時。演出每30分鐘一遍,意味著每一位舞者要循環24遍。

每當舞至最后一段,舞者緩緩下臺,留下一個空蕩蕩的舞臺,再等下一位舞者重新開始新一輪演出,陶冶總容易哽咽。

“舞者是用他的生命、他的身體,書寫自己的人生感受。無窮無盡的動作,當生此刻生,當滅此刻滅,這就是我們的命運,這就是生命的流逝。所以跳舞這件事情,宏觀來講特別虛無,但微觀來看,你可以自己賦予自己意義。”

陶冶說,這也是舞者們第一次離開自己的舒適圈。在劇場是舒適的,畢竟有他們熟悉的燈光、地膠、地面,黑壓壓的現場能夠包裹著舞者,到了充滿變數的戶外,挑戰遠比想象中多。

海邊潮氣重,地面一層露水,舞者走上去,像在畫布上作畫,用身體畫著圓,地面滑得不得了,他們要用另一種發力方式來對待身體的運動。

緊接著海風刮來,風力很大。就像跑步,風大了跑不動,人的力量不能往后傾,要往前倒。舞者要對抗風力,也會影響跳舞時的身體記憶。

舞者還會把沙粒帶上臺,沙粒有顆粒感,有的時候讓人滑,有的時候讓人澀。頭頂上還有明晃晃的太陽,很多舞者睜不開眼……現場意外頻出,每一位舞者每一刻都要理性對待,好在平時訓練扎實,幫助他們克服和化解了問題。

“演出現場非常寂靜,海灘上很多人在嬉戲、游玩,在這種氛圍影響下,旁邊人都安靜下來了,開始走到這個區域觀看。”

陶冶記得,舞者們在循環,觀眾也像流動的水一樣在循環,現場的座位沒空過,一直有人來來去去。海鷗飛來飛去,有一只海鷗就像一位觀眾,安靜坐在舞臺邊,舞者們結束謝幕了,還不走。

演后談上,陶冶發現,有人居然坐了10個小時,有人在作詩,有人擺了一套茶具品茶,有人即興搖頭晃腦著跳舞,還有人畫速寫……這樣一場直面自然的舞蹈,開啟了人和自然的一種主動性的對話、一種主動性的回應。

《12時》

在陶冶和翟永明最近的一次對談中,有觀眾問,看不懂現代舞怎么辦?

翟永明回憶,1980年代,在一臺8英寸的小電視上,她看到一位男舞者跳了一段現代舞。在此之前,她看的都是紅色芭蕾或民族舞蹈,現代舞聞所未聞,但第一次看,她就被擊中了。

這樣一種未知的舞蹈,翟永明主動接觸,慢慢就理解了,“你首先要去了解,你才能說你懂不懂。我們生下來一個字都不認識,如果不學習,到現在還是不認識,道理都是一樣的。”

陶冶認為,現代人的生活節奏快,時間被碎片化,對于內容的快速理解,人的需求特別旺盛,恨不得一瞬間就看懂了。

“黑與白、對與錯、好與壞、懂與不懂……這種二元論,只是讓你便捷地進入事物,你要深入事物,是需要時間的。你要與時間做伴,沒有時間的積累,你的內容是淺層的,但如果你花十年、二十年甚至一生做這件事情,厚重感是不一樣的。”

另外,懂和不懂的界限有那么重要嗎?它是唯一的標準嗎?它就是正確的嗎?“所以我還是提倡,人應該有探索欲、有好奇心,有與人交流、與人對話的一種能力。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司