- +1

原鄉|長春:熟視無睹的歷史空間

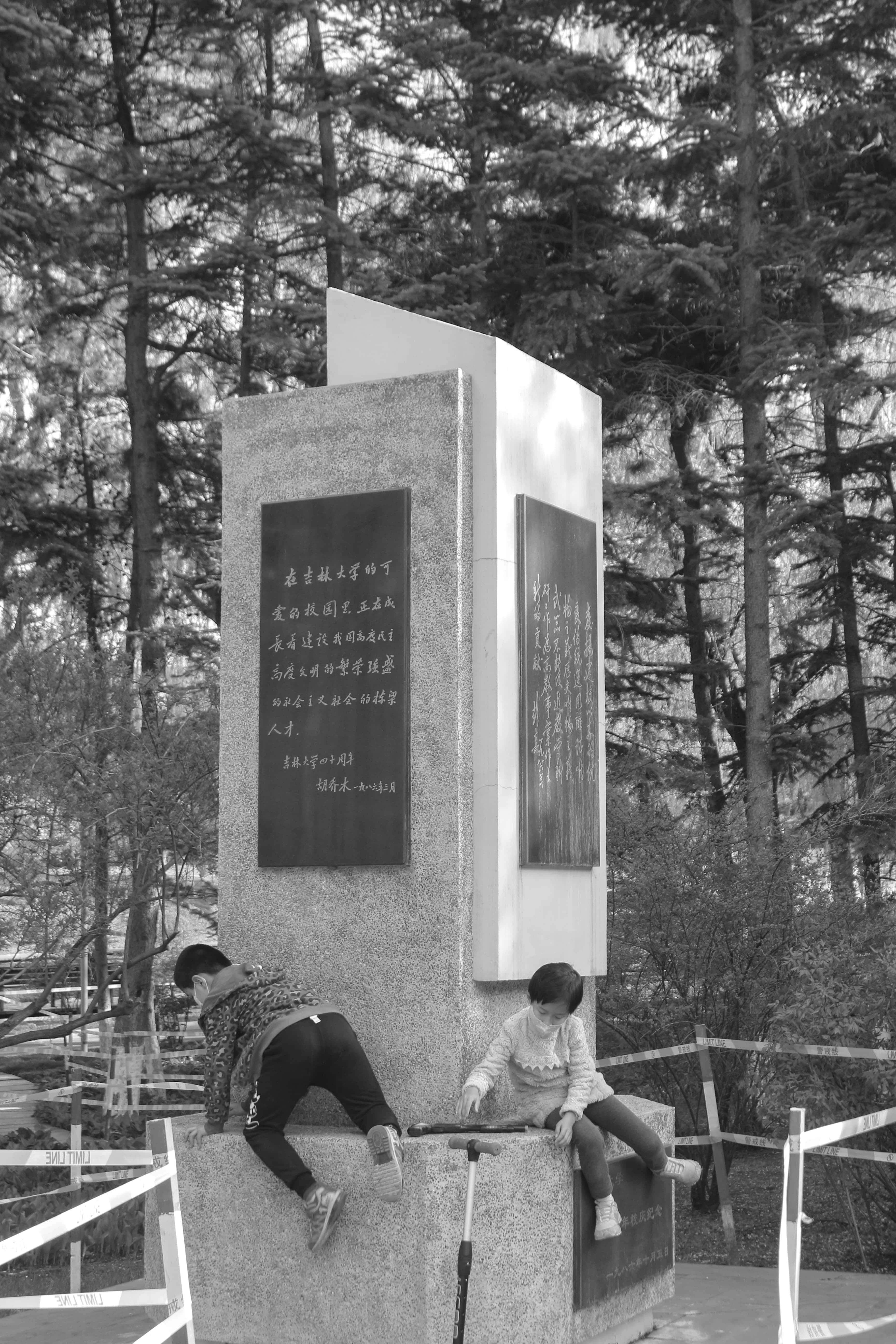

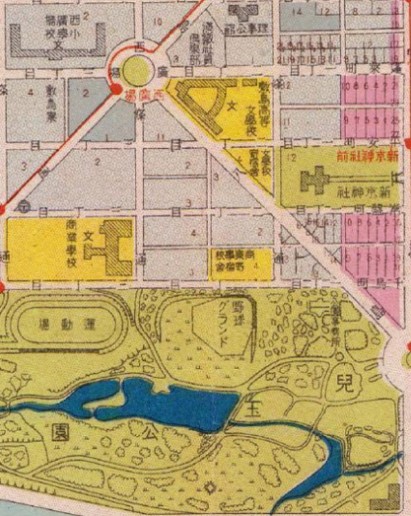

我的家鄉在吉林省長春市,我在這里生活了十八年,直到上大學。這是一個年輕的城市,它的輪廓和骨架還保持著出生時的模樣。1932年偽滿洲國成立,將“國都”定在長春,稱為新京,并在滿鐵附屬地的基礎上開始了大面積的城市建設。在仿照霍華德的花園城市理論,并參考了十九世紀法國巴黎改造的規劃模式,以及堪培拉、華盛頓等當時國際現代都市的規劃后,“新京”制定了《大新京都市計劃》。很多當時規劃的公園、廣場、商業街,如今仍在以同樣的方式被使用著。城市空間見證了市民生活的變遷,其使用價值常常與文化意義剝離,人們常常對擦肩而過的歷史建筑熟視無睹。今年4月-6月,受疫情影響無法返回大學,我拍攝了長春五個區域的歷史空間。

01

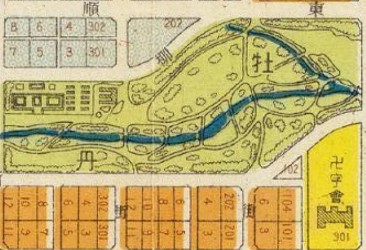

牡丹公園/牡丹園

牡丹公園位于大同大街(今人民大街)和興仁大路(今解放大路)交叉口,現被稱為牡丹園。牡丹園內有一座神武殿,該建筑于1950年由吉林大學作為學校禮堂使用,后期被改名為“鳴放宮”(取自“百花齊放,百家爭鳴”之意)。

曾經的神武殿是供日本人習練武術和祭祀神武天皇的場所,朝向東南方。它采用日本傳統的建筑樣式,黑色的陶瓦,白色的外墻面,鋼骨架的屋頂,正門前有兩座盆式香爐。這座建筑現在屬于吉林大學,常用作舉辦學生的大型活動,比如高中開學典禮、大學合唱比賽。

神武殿舊址。本文圖片除特殊標注外,均為韋丁赫 圖

在牡丹園內玩耍的孩子。

偽滿洲國時期,牡丹公園是市民集會休閑的場所。當時的公園綠地多結合穿越新市區的伊通河支流設計,沿伊通河形成帶狀公園。現在,牡丹園更多是老人晨練賞花的地方。尤其是四五月份桃花和梨花盛開時。吉林大學附屬高中的校園和牡丹園相通,經常能看到上活動課的高中女生三三兩兩地坐在一起。

02

偽滿洲國國務院/吉林大學基礎醫學院

偽滿洲國軍事部/吉林大學第一醫院

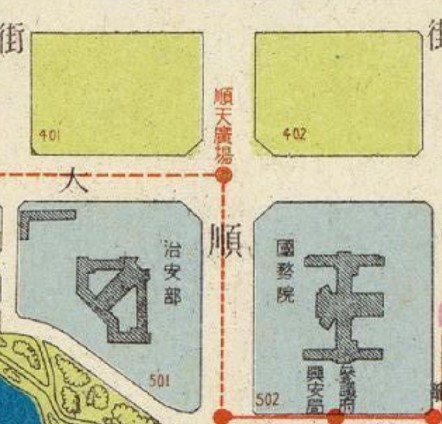

偽滿洲國國務院與軍事部隔街相望,位于順天大街(今新民大街)和興仁大路(今解放大路)交匯處,現在分別歸屬于吉林大學公共衛生學院和吉林大學第一醫院。偽滿洲國國務院建成于1936年。整座建筑呈工字型,正面的主樓四層,兩側的輔樓為三層。后院是一個天井,有冬季取暖燒煤的煙囪。現在兩個輔樓分別是吉林大學基礎醫學院的植物和動物實驗樓。

偽滿洲國國務院舊址前院鮮花盛開,中間立有白求恩醫生像。

夕陽下的偽滿洲國國務院舊址

偽滿洲國國務院舊址室內的裝飾仍保持一百年前的樣子,李嘉樂2018年4月8日攝。

此建筑屬偽滿時期常見的興亞式建筑,融合亞洲和西式的裝飾及建筑風格。

建國后此建筑被劃分給白求恩醫科大學基礎醫學部,大學拆分重組后,為吉林大學基礎醫學院實驗樓。大一和大二的學生在這里做解剖和組培實驗。地下一層現在被用作儲存實驗解剖的尸體。

吉林大學公共衛生學院的學生在做人體解剖實驗,劉紋彤2019年12月23日攝。

偽滿時期的建筑大多都裝了電梯——在當時是先進的象征。乘坐電梯上到天臺的塔樓,可以遠眺新皇宮(今文化廣場)和市區內景色。當時,主樓的塔樓是市區內的制高點,溥儀曾多次在此進行閱兵儀式。

老建筑里的電梯字跡斑駁,李嘉樂2018年4月8日攝。

在建筑的底部,有一塊奠基碑,上面寫著“康德二年六月奠基”,康德為溥儀后期年號,李嘉樂2018年4月8日攝。

傍晚時,月亮和夕陽下的塔樓樓頂。

俯拍偽滿洲國軍事部舊址。

偽滿洲國軍事部舊址,現為吉林大學第一臨床學院。建筑根據當時的“大東亞共榮圈”思想,融合了泰國、越南的花紋,中國、蒙古以及日本的圖騰。

吉林大學第一醫院。當時的很多偽滿建筑都是棕色的,設計師認為,這樣會讓建筑像是從土地里生長出來的。

03

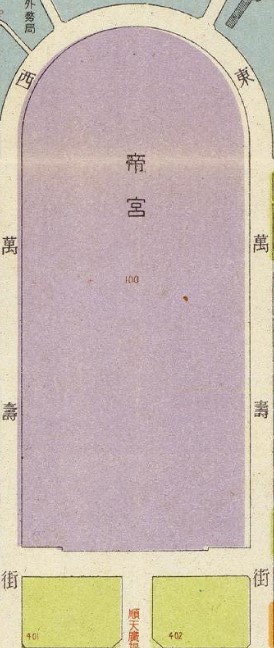

新皇宮/地質宮,文化廣場

文化廣場上有很多人在放風箏,有時候風箏會掛到地質宮的屋檐上。

地質宮于1938年9月動工,打算做新皇宮使用。但因太平洋戰爭爆發,財力緊張而停工,只完成了地下部分。建筑的主體部分于1950年代完工,1953年修建了綠色瓦頂。在劃歸給吉林大學地質學院后,成為地質博物館。

我初中時參觀地質宮拍攝的照片

地質宮內藏有各種珍貴礦石、古生物化石標本和恐龍化石等。我讀的初中是文化廣場旁的吉林大學附屬中學,班主任曾帶著全班去地質宮參觀。我記得地下一層有一個巨大的完整恐龍骨架,當時同學們都很震撼。

文化廣場南側是新民大街,面對吉林大學第一醫院和吉林大學基礎醫學院。

兩個青少年走過賣風箏的欄桿。

文化廣場也是很多小朋友玩輪滑的場所。

文化廣場曾是新皇宮規劃的場地,占地面積18萬平方米,可容納50萬人集會。建國后在此設立了兩座大型雕塑作品。每到晴天,會有許多人在這里放風箏。也有放了學的初中生,坐在地質宮前的臺階上打王者榮耀。

初中時,我的學校曾經在這里舉辦冬季集體跑步大賽。整個年級36個班的同學在這里列隊跑步,十分壯觀。當時的長春市長還來觀摩。我記得,自己站在隊列里,市長的車在我旁邊停下。在車門關閉前的幾秒鐘,我依稀看到了里面的陳設。

還有一次生物課上,講到紅豆杉是瀕臨滅絕的珍稀植物。那時文化廣場上恰好種了幾株紅豆杉,老師就臨時起意,帶我們穿過馬路去看,那天同學們很興奮。我現在還記得,紅豆杉的葉片是對生的,小小的紅色果實像燈籠一樣,很可愛。

西中華路邊的理發攤。1949年后,原本環繞“新皇宮”的東、西萬壽路,改名為東、西中華路。

04

勝利公園/兒玉公園

西廣場/西廣場

日俄戰爭后,日本占領中東鐵路的長春至大連段,改稱“南滿鐵路”,并成立“南滿洲鐵道株式會社”,利用南滿鐵路在東北建立多個滿鐵附屬地。 滿鐵附屬地以西廣場、南廣場、站前廣場為中心,道路呈放射狀。環島的構想參照了巴黎的城市改造,有分散中心區的功能。但當時怎能預料到如今的車流量。由于進出環島需要行駛緩慢,而主干道兩邊有很多大型公共建筑,所以環島常年擁堵。而環島內車輛行駛方向錯綜復雜,導致經常發生交通事故。在建成四條快速路后,擁堵的情況得到了一些改善。

夕陽下的西廣場的水塔,于1912年修建,高30米。

長春鐵路文化宮(滿鐵社員俱樂部舊址)在夕陽下反射出金黃色的光芒。

長春鐵路文化宮的紅色正門。

從敷島通(今漢口大街)進入西廣場的路口有一個滿鐵社員俱樂部。里面有含二層看臺的集會堂劇場。俱樂部里有臺球廳、閱覽室等,大院內還有武道場、弓道場、運動場等設施。現在它是長春鐵路文化宮,平時也承接各種商業演出活動。

我曾經在這棟建筑里上過舞蹈班,在劇場里進行過文藝匯演。繞著西廣場走,鐵路俱樂部附近是一片樓房,西廣場農貿超市就位于其中。每次我去上舞蹈班,媽媽就去市場買點熟食打發時間。

西廣場農貿市場中賣的熟食,老韓頭是長春本地的清真熟食品牌。長春大多數農貿超市里,都有賣朝鮮族辣白菜和咸菜的。

在我拍攝時,咸菜攤女老板問:“孩兒你拍啥呢?”我說,拍學校作業。她長舒了一口氣:“還以為你是什么檢查的呢。”過了幾秒,她又補充一句:“我們這都是干凈衛生的。”

從西廣場沿敷島通(今漢口大街)向西南方向走,就會看見敷島寮,即敷島通水塔。隨著滿鐵附屬地供水需求增加,1933 年又修建了高 38.15米的敷島通水塔。現在它已被廢棄,外墻剝落腐爛。現在長春的用水多來自周邊市郊的新立城水庫。

敷島寮水塔下。

從敷島通水塔沿敷島通(今漢口大街)向西南方向走,就會到達勝利公園。滿鐵附屬地的規劃十分重視公園,當時的市街公園分兩類,一類為綜合型的動植物公園,另一類為專為兒童開設的游園。其中,第一個綜合性公園是建于 1910 年的東公園,1915 年,又修建了占西公園(今勝利公園)。1938 年,滿鐵在西公園東門廣場建立兒玉源太郎(日俄戰爭的滿洲軍總參謀長)騎馬像,并將公園改稱為兒玉公園。偽滿政權覆滅后,蘇聯對長春進行軍事管制,將兒玉公園改名為魯迅公園;1946年國民黨占領長春,改名為中山公園;1949 年改名為勝利公園。

勝利公園門前。

1945年,兒玉源太郎的銅像被推倒,1949年在原址基座換上了一幅毛澤東畫像,1970年7月1日,在同一位置立起毛澤東塑像。底座為詩詞《沁園春·雪》。

公園中展覽火車頭。上游型蒸汽機車(代號SY)是大連機車廠與唐山機車廠于1959年聯合設計的,曾命名為工農型。1960年毛澤東視察后為此車命名“上游”,取“力爭上游”之意。

我在日本的紀錄片中看到,那時的人們在勝利公園里踏春賞花,劃船游園。如今,人們做著一樣的事情。每到春夏,就有許多家庭在河邊樹林里野餐。鋪上塑料布,把零食從包里拿出來,也有的找兩棵樹掛上吊床,孩子們玩著玩著就跑遠了,媽媽們急忙喊著:“快回來,別往河那邊跑!”

勝利公園也承載了許多小學生春游的記憶。每到周末,小朋友拿著游樂場的標配——烤腸、爆米、花冰粥,家長手里則拿著花花綠綠的氣球——通常是拗不過小朋友的一再祈求,不得已買的。

勝利公園內的跳樓機是很多游客喜歡的項目。

勝利公園內穿著整齊的制服跳廣場舞的人們。

勝利公園里開了十幾年的冰粥店,在我印象里,蜜豆甜甜的,藍莓汁酸酸的,味道都沒有變過。

由西廣場沿蓬萊町(今浙江路)向東走,走到與大同大街(今人民大街)交匯處,就能看到中央通郵便局,即現在的長春郵政局。中央通郵便局建于1908年,屬于西洋古典主義建筑風格。偽滿洲國建立后,偽新京郵政局在此樓內營業。

長春郵政局,韋丁赫2020年4月26日攝

05

橫濱正金銀行

南廣場/南廣場

滿鐵附屬地商業區

橫濱正金銀行舊址。

橫濱正金銀行采用西洋古典主義建筑風格,前門處設有多立克柱式,裝飾復古華麗,土黃色瓷磚貼面。兩年前,這座建筑的屋頂還掛著“長春雜技宮”,現在移除了,內部一直沒有對外公開。橫濱正金銀行在日本橋通(今勝利大街)上,這條路連通火車站站前廣場和南廣場。在都市傳說中,日本人重要的建筑都有地下通道,可以直接連接火車站,方便逃跑。火車站附近確實有很多地下通道,曾用作防空洞,現在是地下商場。

橫濱正金銀行舊址。

南廣場環島周邊的建筑。

在滿鐵附屬地的住宅區里,如今藏匿著小商販的批發市場,包括服裝、建筑材料、五金工具、廚房用具和藥品等。街邊的小店需要裝貨卸貨,車就橫七豎八地隨意停在路邊。

長江路周圍破敗的房子。

長江路周圍破敗的房子。

從長江路向火車站方向走,人民大街上有許多撐著傘賣水或爆米花的小攤,圖中為長春的“康樂果”,是玉米制成的。

長春站站前廣場,長春站的鐘聲每小時響一次,一天二十四次。

土地是忠實的值守者,沉默地觀看著城市的百年變遷。樓動工了,建成了,破敗了,重修了,拆了,又在原址復刻了一個。建筑和空間是城市的骨頭,人們是流動的血液,來來往往,循環往復。有的孩童在此長大,有的居民在此衰老;有的少年遠離家鄉,有的游子魂歸故里。日出日落,生生不息。

參考文獻:

[1]馮婧. 1800-1945年長春市政治景觀的符號學研究[D].東北師范大學,2019.

[2]張耀天. 長春近代建筑裝飾圖案研究[D].東北師范大學,2016.

[3]劉暢. 偽滿時期建筑風格與空間形式研究[D].東北師范大學,2016.

[4]姜楠. 偽滿時期“新京”城市規劃與建筑特色[D].東北師范大學,2013.

[5]劉威. 長春近代城市建筑文化研究[D].吉林大學,2012.

[6]劉威.偽滿建國初期的建筑文化變遷——以《滿洲建筑雜志》為中心[J].史學集刊,2011(06):112-116.

作為教學和實踐平臺,Plan J 旨在鼓勵和幫助大學生在真實的媒介生態中學習新聞傳播。

(作者韋丁赫系上海大學新聞傳播學院新聞系2017級學生。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司