- +1892

離題|寫在《刺死霸凌者》外:霸凌沒有消失,真相歸于沉默

刺死霸凌者【点击图片查看详情】

【編者按】

《離題》是澎湃人物新開的記者手記欄目。所謂“離題”,是寫在報道之外,也是記錄報道未能窮盡之處。有一篇報道從0到1的過程,也有故事背后的故事,還有報道者的一些沉思。

第一篇手記來自《刺死霸凌者》的作者張小蓮。這篇報道在上周刊出,引發了關于校園霸凌問題的巨大討論。

我還是個學生的時候,看過一篇報道,講一個長期被霸凌的少女最后也淪為霸凌者的故事。我更愿意理解為這是一個弱小的善在絕望中潰于強大的惡的故事。當然,長大后的女孩醒悟過來,真正能庇護自己的并不是惡,而是強大。

成為記者后,我一直希望能針對校園霸凌做點什么,始終沒有合適的機會。

今年6月初,我偶然看到林麗鴻律師的微博,查閱去年的報道后,覺得這個案子仍有討論的空間,值得再做。

剛開始,我的想法并不聚集于案件本身,更希望去關注這場校園霸凌背后的那些少年,以及被“一死一傷”的結果影響的兩個家庭。

但實際操作起來比預想的困難得多。

【一】

7月中旬,在一個陰沉的傍晚,我從甕安縣城打車去死者李小東老家。山路顛簸,晃得我頭暈,約40分鐘后,司機告訴我到了。下車后,我發現這里兩面環山,中間一片田野耕地,村屋聚散其間,總之,一眼望去便知不是富饒之地。

要是運氣好順利找到李家,或許能等到李父下班回來,見了面總能說上兩句。可惜我問的第一個村民正好是李小東的伯母,去年記者到訪時也是她接待的。

李小東老家。

李小東老家門上貼著甕安縣公安局送的對聯。

一聽李父的名字,她立刻機警起來,把我帶到她家,問我是不是陳家派來的,是不是想把賠償金要回來。我說不是,我只是想來了解李家這幾年的生活狀況。她不以為然,說去年的記者也是這么講的。

站在媒體的角度,當然希望兩家能放下仇恨、好好生活,但事實上輿論的不平衡只會適得其反。失去獨子的李家是不被理解和同情的那一方,接受采訪對他們并無益處,只會徒增傷心和壓力,甚至仇恨。

可是作為記者,我又必須努力讓報道盡可能平衡。

所以在伯母向李小東父母報信后,我懇求她讓我跟他們說幾句話。李父在電話里惡狠狠地說等陳泗瀚出來要殺了他,我急忙規勸,“但這不是會害了您自己和家人嗎?”他不理會,又強調了兩遍,我一時語塞,愣了幾秒,電話隨即被掛斷。

盡管我知道這可能是氣話,但還是讓我有點驚怕,心里隱隱自責,是不是我的到來激怒了他。

我想知道伯母對這個案子的看法,她說她不清楚,我把判決書認定的案件經過念給她聽,她沒說什么。我接著說了句,其實雙方都是受害者。她立刻大聲反駁:“他家還有條命在!”

其間,李父李母輪番給伯母打了幾通電話,究竟是在詢問我的底細,還是傳遞某種指示,我不得而知。但我想,他們此刻的心情大概是不安的。是我打破了他們的平靜,如果他們已從某處獲得平靜的話。

這平靜,可能來自女兒的爭氣和孝順,聽伯母說,李小東姐姐正在念大學。可能是生活壓力的減小,30多萬的賠償,足以在縣城買一套房。也可能是抖音上的宣泄表達,李母上傳了700多個作品,內容多為歌曲和風景,偶有搞笑視頻,但只有在少數的共同出鏡自拍里,兩人才會罕見地露出笑容,看得出來,他們夫妻感情不錯。

在伯母的指引下,我找到了李家。那是一棟陳陋的瓦磚房,門前停著一輛似乎很久沒騎的摩托車,還有一只土狗向我吠叫,這引起了鄰居的注意。鄰居端著碗吃飯,告訴我,李父在茶園打工,還沒回來。

此時,李小東的奶奶聞聲也端著碗飯從屋里走出來,鄰居及時地收了聲。我上前問奶奶,她用三個字回答我所有問題:“不知道。”不久便回了屋,門窗緊閉。再一看,鄰居也早已進屋關了門。

我又回到伯母家,跟她閑聊起來,她問我能不能報道下她家的困難,她丈夫四年前出車禍后得了癲癇,小兒子的手也有點殘疾,她自己有哮喘風濕,家里每個月拿700元低保,“米不夠吃”。

去年李父曾對谷雨表示,家里沒有一個壞人,他也從沒聽過兒子和人打架的事,自己平時對兒子“嚴加管教”,有次甚至把一根棍子打斷了。

教育孩子對這個小學沒畢業的父親來說,也許有觀念上的誤區,或者想不到更優解的無奈,只能采取這種他自己也多半經歷過的粗暴方式。這是否影響了李小東的性格和處事,父親對他的了解又有多少,仍是一個疑問。

但我幾乎可以確定,事發當天陳泗瀚被群毆兩次后繼續面臨威脅時,仍不敢告訴家長和老師的心理,多少跟他的成長經歷有關。

【二】

陳善坤原來在開陽縣打工,半個月回來一次,陳泗瀚從小被媽媽和外婆帶大。

小時候,李榮惠會在下午上班前把他從幼兒園接出來,放在外婆家,下了班又去外婆家把他接回來。陳泗翰去甕安讀書前,從沒離開過她一天,他的一舉一動都在媽媽眼皮底下。

小時候的陳泗翰。

小學有一次,陳泗瀚放學后去同學家玩,忘了時間,李榮惠急得到處找,后來天快黑了他才回家,一進門看到她,就自覺跪下認錯了。

李榮惠傾注了很大的心血在兒子的養育上。從陳泗翰開始寫作文起,老師有什么教科書,她都有一份。但面對初中知識,她就無能為力了,檢查作業也不知對錯,只能坐在一旁,看他的字寫得整不整齊。

陳泗翰的獎狀。

初一陳泗瀚在福泉讀了半年,期末考了489分,班級第一。李榮惠很驚訝,覺得這個班整體學習不太好,于是決定把他送去甕安讀書。二伯和二伯母的文化高一些,而且表哥表姐也在那兒,學習上可以互相照應。

幾乎每個周末,李榮惠都會去甕安看他,并且每周跟老師通兩個電話,了解他的在校情況。出事前兩天,班主任告訴她,陳泗瀚今天遲到了兩分鐘,她馬上打電話問,說是睡過頭了。

事發當天,陳泗瀚也起晚了,他怕遲到,沒吃早餐直奔學校,上完早自習再去食堂,然后遇到了李小東。

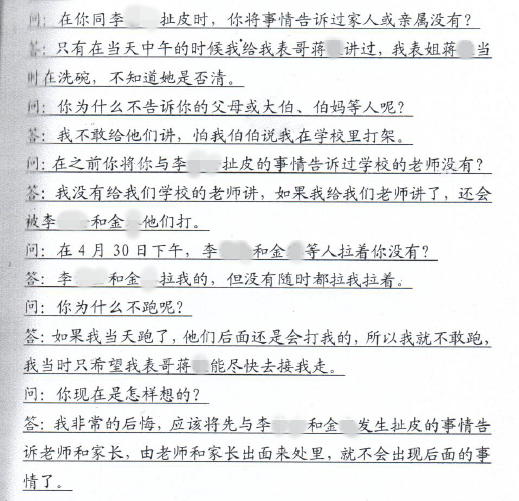

第三次訊問時,警察問他為什么不告訴父母或伯父伯母等人,他回答說:“我不敢跟他們講,怕伯伯說我在學校打架。”

他向我解釋了另一個想法:父母離得太遠,就算告訴他們也不能解決什么,只會讓他們擔心。他被傷后還讓表姐不要跟家里說,只是沒想到自己傷得那么嚴重。

李榮惠第一次也是唯一一次被老師叫去辦公室,是在小學四年級時陳泗瀚的同桌戳到了他的眼睛,“天啊嚇死人了!”陳泗瀚還在為同學說話,叫她別找對方家長,怕家長會打同學。

在林律師眼里,陳泗瀚是她見過最有禮貌的當事人,第一次見面就給她鞠了一躬。而他表達的第一個訴求,就是希望不要連累到班主任,也不要追究學校的責任。

孩子從小到大的聽話懂事,讓陳善坤夫婦更加意難平,怎么也想不通。

“假如換過來,我家孩子被他家殺死了,我們該怎么辦?誰為我們做主?如果陳泗瀚當時找了個巷子去躲,耽誤了那20分鐘的搶救時間,我們去哪里找孩子?”

但是沒有假如。眼前的事實就是對方死了,自己的孩子還活著。他們可以去質問金威的家長,卻不能去苛責李家的過錯。

大約2014年年底,聽說李小東父親生病了,李榮惠和姐姐拎著水果去看他,他始終冷著一張臉,不說話。等他打完吊針,李榮惠把水果放在摩托車上,他說不要,把水果掛在樹枝上,騎車走了。

2015年清明節,陳善坤夫婦帶著兩朵花去了公墓,挨個找了半天,才找到李小東的墓。李榮惠一邊燒紙,一邊懇求逝者托夢,讓他爸媽放陳泗瀚一條生路。

除此之外,這對傷心無措的父母,不知道還能再做些什么。

兒子剛入獄那兩年,陳善坤頭痛得厲害,他曾灰心地對兒子說:“我如果有什么閃失,你一定要撐住,爸爸不可能照顧你一輩子。”近似于交代后事了。此后每回寫信,每次見面,兒子都要問他的狀況。

李榮惠后來去學了太極,靜心之余,也想把身體鍛煉好,別像丈夫一樣病倒了。她不想給孩子任何壓力。

有段時間她不敢跟丈夫說話,怕他忍到極點,一觸雷就爆發了。丈夫曾對此不滿,怪她不跟他交心。其實她也很難受,需要調節自己的情緒,已無力承擔另一份同樣的痛苦了。

我和他們見面的第一天,采訪到將近11點。李榮惠送我回酒店的路上,又跟我說了一個多小時的話,我當時已經很疲憊,止不住地打哈欠,但始終沒有打斷她。我知道,她心里憋屈了太久,太需要傾訴了。

【三】

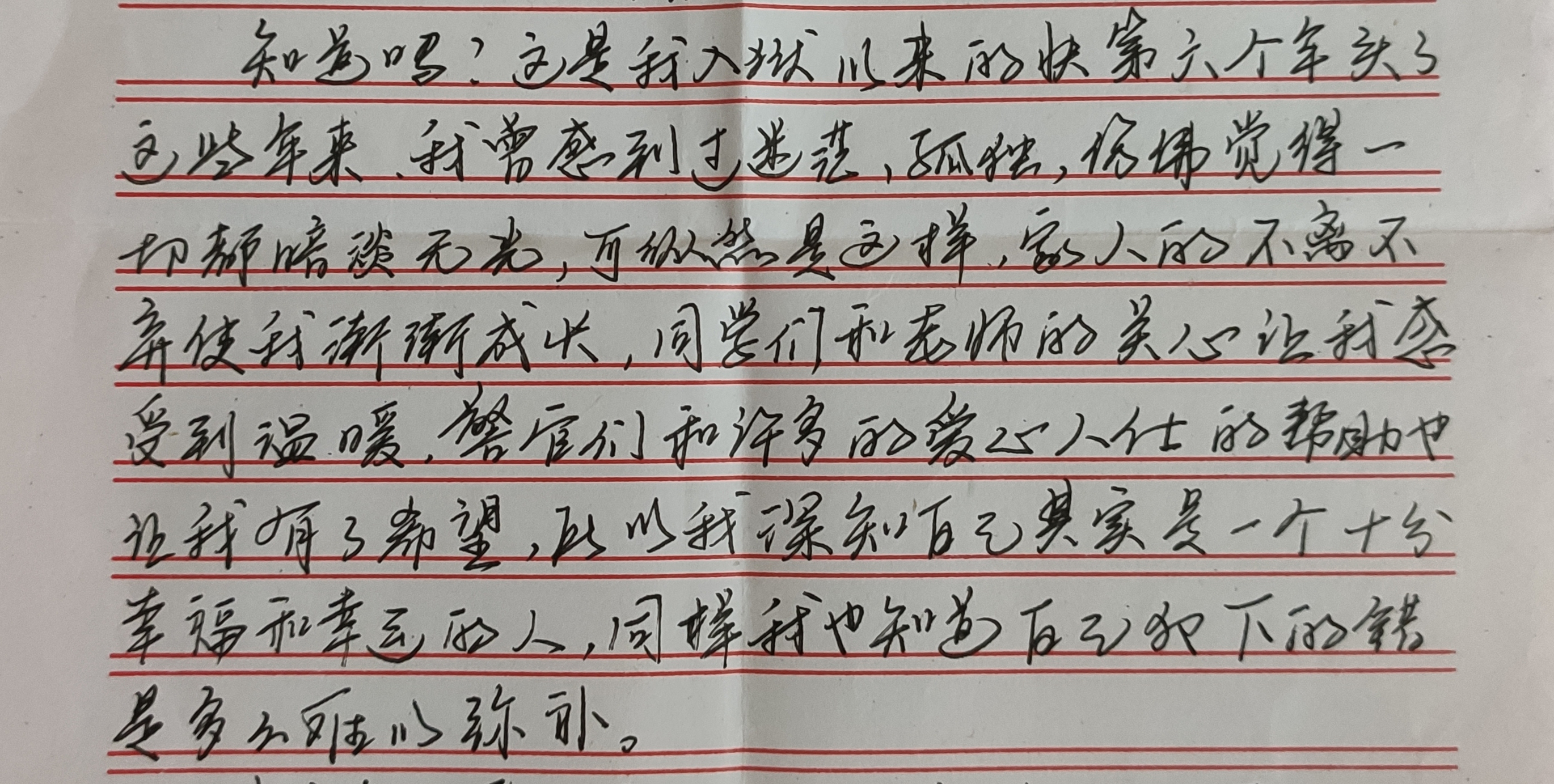

由于篇幅有限,我在報道中只寫了陳泗翰早期在獄中的消沉。實際上他的堅韌超出一般人。他并沒有被命運打倒。

家人的愛與陪伴,同學老師的不離不棄,獄警們的幫助和鼓勵,使他沒有在復雜的獄中小社會里走偏,沒有自暴自棄,沒有陰郁憤懣,反而自省自克,常懷感恩,認為自己是一個“很幸運”的人。我覺得他身上有一顆純真的少年之心。

出于某種原因,他不太愿意講里面的生活,總是說“算了沒事的”“坐牢本來就是要吃苦的”,一句話帶過。但聊起以前協助干部管理新犯的事,他突然變得健談起來。

“他們說我可能是史上最文明的一個‘幫助’。”“好多人都特別喜歡我,都說想調來我這個組讓我管他。”“我組一直是管區的第一名,干什么都是第一名。”

這樣一來,刑法上幾乎所有的罪名他都接觸過了。他最厭惡的是那些販毒、強奸、強迫賣淫這類罪名的犯人,因為這些人的思想都比較“齷齪、骯臟”。他管理時雖然會一視同仁,但心底還是排斥,并且會避免他們和其他人過多接觸,擔心那些年紀小的弟弟被帶壞。他管過的組從來沒出過事,指導員說他“八字大,壓得住”。

慢慢地,他從一個內向沉默的新犯,變成別人眼中“口才很好”的模范。

在一篇未管所的內刊文章上,他寫了一位喜歡搞笑、滿臉胡渣的獄警陳老師。進所當天,陳老師拿著他的判決書看了很久,并勸慰他腳踏實地,把刑期坐短。之后一年多,陳老師成了他唯一的傾訴對象。陳老師調離崗位的那天,他一邊在車間勞動,一邊哭。他始終記得陳老師對他說的話:這是一所特殊的學校,要把刑期變成學期是一個非常困難的過程,慢慢來。

陳泗翰做到了。他不僅考取了大專文憑(在未管所能考上大專的,100人里不超過10個),還學會了彈吉他、吹薩克斯,組過樂隊在臺上演出。

我聽他完整地彈過幾首曲子,驚訝于這僅是自學兩年多的結果。

陳泗翰在彈吉他。

他說他一開始不懂樂理,不會看譜,也沒條件看視頻,就是每天拿本教材反反復復地看,一點一點地練,“讀書百遍,其義自見嘛。”他靦腆地笑了下。作為一個同樣自學過吉他的人,我知道這需要多大的毅力才能堅持下來。

每天只有晚上一兩小時的自由時間,有時更少。這點時間是他每日的期待,為了不浪費一分鐘,他白天在車間時就會想清楚,晚上回去要看哪一本書,彈多久的吉他,用多長時間洗漱,安排得很細致。

他的近視在獄中加重了許多。夜里值班時,舍友都已入睡,他就借著昏暗的燈光,把書拿出來看,或者寫東西。他想寫一本關于這段經歷的書,希望對社會有所啟示。也嘗試自己寫了一些歌,其中有寫給父母的,但還沒給他們聽過。

出獄前,他把自己寫的東西全部撕掉了。我問他不覺得可惜嗎,他說他想追求更好的,出來后可以通過學習寫得更好。

其實不完全如此。在里面陪伴他兩三年、安慰他無數孤獨時刻的吉他,他也沒有帶出來。我想,他大概還是想忘掉“不堪回首”的過去。現在的他,還沒有強大到可以平靜地消化這一切。

出獄前,他跟母親說,想安安靜靜地出來,不要跟任何人說。但消息還是在親戚中傳了個遍。出獄當天下午,眾親戚在甕安老家為他接風洗塵,祭拜祖宗,放煙花火炮,每個人臉上都是歡喜的笑容。

出獄當天,陳泗翰在老家祭拜祖宗。

陳泗翰和80歲的外婆緊握著手。

作為主角的他卻開心不起來,總是一副局促不安的樣子,在角落里沉默,被人問起,他說話的聲音也很小,語速緩慢。后來他告訴我,其實他內心很糾結,覺得“沒什么好慶祝的”。

去年林律師提出假釋申請后,他開始考慮出獄后的打算。曾想過繼續讀高中考大學,對父親說:“爸爸,高中的知識值得我們學習。”陳善坤為孩子的天真感到心痛,卻不忍戳破。

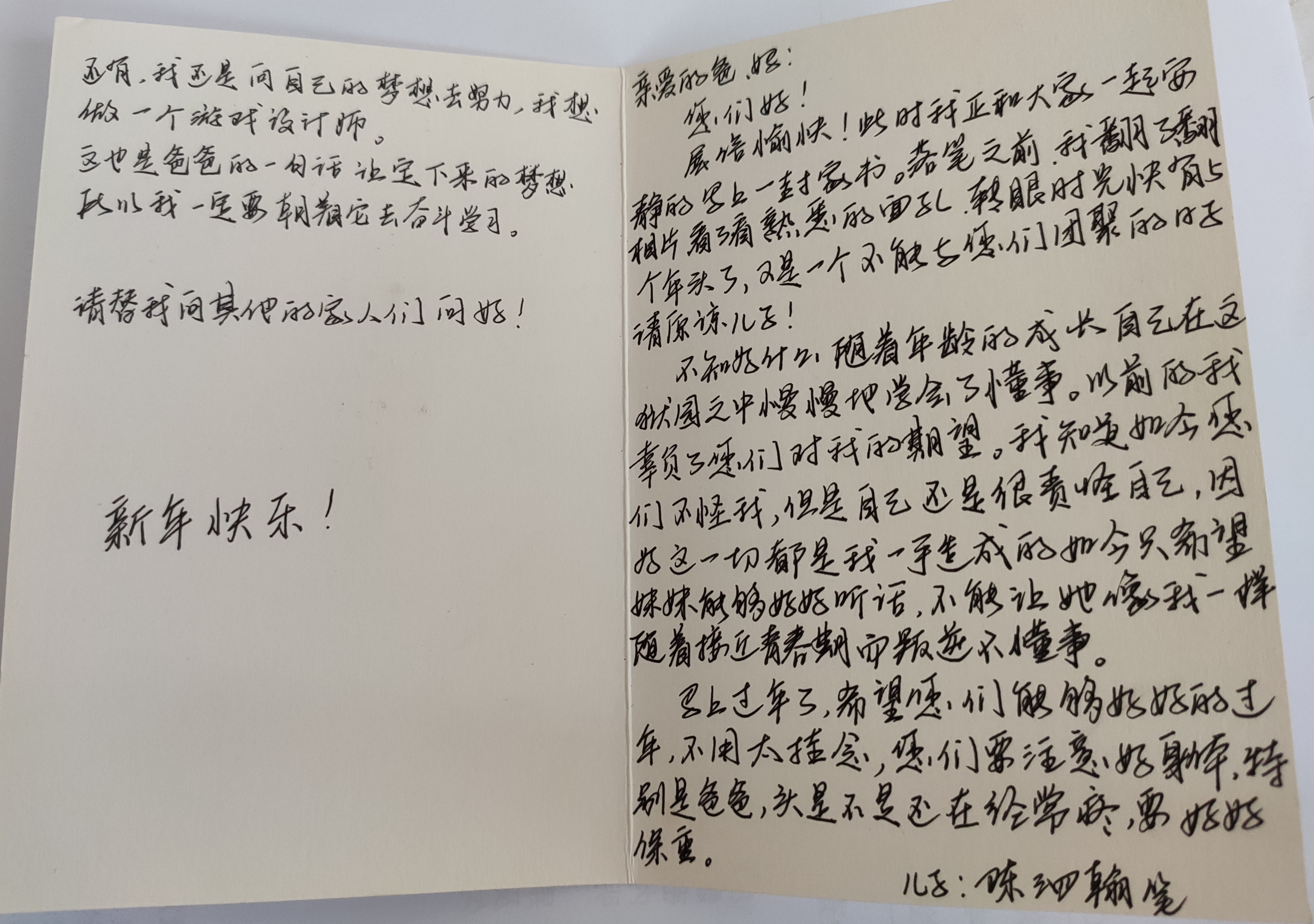

陳泗翰寫給父母的新年賀卡中提到,自己的夢想是做一個游戲設計師。

陳泗翰不怕吃苦。他在里面就想過,如果每天拿出10-12個小時來做一件事,一年內肯定能達到一個質的飛躍。這是他從“一萬小時定律”中獲得的信心,也給了他自立謀生的勇氣。“堅持住,哪怕痛一點,辛苦一點。”

他大專學的法律,林律師早就提出,等他出來可以去北京當她助理。他覺得自己沒有這個能力,林律師只是出于好心,“路還是要自己走,別人幫你是情分,自己做好才是本分。”

但林律師告訴我,她很看好陳泗翰,如果他真的想做律師,他一定會是全中國最好的律師之一。“因為他太了解一個蒙冤的人會遭受什么,他要去改變什么,他能給別人帶來什么。我覺得就憑他這股勁兒,他可以打贏很多人。”

今年春節前,陳泗翰寫給林律師的信。

【四】

報道出來后,有些網友說,此案之所以沒被判為正當防衛,是因為當時國內正當防衛的判例太少,概念不清晰,不能拿現在的標準去苛求過去的案子。

實則不然。我看過卷宗后,認為此案關鍵事實不清,有重查再審的必要。如果陳泗翰所言是真,那么即便在當年,也不應以“故意傷害”去定性陳泗翰的行為。

本案主要有幾個爭議點:第一,約架還是被迫?

一審判決認定,下午放學后,陳泗翰是被李小東和金威強行拉到虎鷹扎啤店的。

判決書上,只有金威和何冬華的證詞提到,陳泗翰曾同意和對方打架。

其中,何冬華的第一次筆錄描述:中午放學后,對方又找到陳泗翰,問他服氣不,陳泗翰說他哥下午來,下午再解決。第二次筆錄就變成,陳泗翰主動提出單挑。

金威在第一次筆錄時撒謊稱沒參與打架,跟李小東“關系一般”(據了解,金威和阿龍都喊李小東叫“東東”),試圖撇清自己的責任。

而陳泗翰同學張某的證詞稱,當天陳泗翰被打了兩次后曾向他求助,避免再被打。“你認識金威,你給我拉一下他,叫他不要打我。”

張某同時表示,下午放學后陳泗翰是被迫跟金威等人走的,“金威就用手把在陳泗翰的肩膀上,像拉起陳泗翰出去一樣的到了校門口。”陳泗翰的班長林某也曾對新京報表示,陳泗翰一直很被動。

陳泗翰筆錄。

下午放學后,在雙方亮刀之前,陳泗翰至少被打了三次,并多次收到對方的死亡威脅。

同學吳某證實,李小東曾說“我等你家哥到五點半,如果五點半不來,你就等到死”。陳泗翰沒有回答他,他在打電話。

何冬華對之后的描述是:對方等到五點半,陳泗翰的表哥沒來,李小東開始打陳泗翰,陳泗翰反抗,對方四五個人一起打。他和其他同學跑過去拉開,讓他們不要打。對方不聽,把陳泗翰拉到巷道里,李小東又踢了陳泗翰的腹部,他們又去拉開。然后陳泗翰在電話里說他被人打了。李小東又踢了陳泗翰一腳,他們想去拉,但對方的人把他們拉走了。

再之后,便是陳泗翰三次供述都提到的那句阿龍對李小東說的話:“你不把他殺到,不要來見我。”

林律師認為,根據各方證詞,一審法院將霸凌者仗勢欺人的行為認定為“邀約”,十分牽強。所謂叫表哥來打架的說法也缺乏說服力,當時陳泗翰除了給表哥打電話,還給高二的表姐打了7分鐘電話。

李榮惠稱,蔣宏兄妹都是溫柔文靜的人,一個外表文弱,一個說話都會臉紅,怎么可能去打架?如今蔣莉在內蒙古上大學,蔣宏已經畢業當了老師。

李榮惠覺得約架的說法很荒謬,“如果說他答應和他們打架,他中午有那么多時間可以準備刀,對吧?”

第二,要刀與遞刀。

5月7日,賀翔第一次做筆錄時,警方問他的書包為何遺落在案發現場,他說不知道,然后講述了一個找包的故事,并稱沒有看完整個殺的過程。第二次接受警方問詢時,他承認第一次筆錄講的“大部分都是假的”,因為“怕和陳泗翰扯上關系”。

5月14日,第二次筆錄,賀翔承認他拿刀給陳泗翰,原因是陳問他要刀。據他描述,陳泗翰被拉入花竹園C區前,在巷子入口處(即森馬服裝店旁)先問了何冬華有沒有刀,何冬華說沒有,又問他有沒有刀,他說有,但沒有給陳泗翰。當陳泗翰被拉到巷道中間時,拍了拍他的腹部,暗示他拿刀,于是他把刀摸出來遞到陳泗翰的左手上。

如今的花竹園C區巷道,案發當時無門。

賀翔表示,事發之前他并不認識陳泗翰和李小東,只是因為他和何冬華要好,而何冬華和陳泗翰是同學,所以他才幫陳泗翰。

陳泗翰第一次供述也稱,不認識拿刀給他的那個人,但“看到人能認出來”。第二次供述卻有了如下對話:

問:第一次訊問時,你是不是講的實話?

答:有些沒講實話。

問:哪些沒講實話?

答:就是誰拿的刀給我和李小東被殺的第一刀不是實話。

陳泗翰在指認賀翔遞給他的刀。從他的表情和蜷縮的身體可看出,他當時很害怕。受訪者供圖

警方問賀翔第一次詢問為什么不講拿刀的事,他回答:“這件事出了之后,何冬華就給我講刀是我拿給陳泗翰的,有點嚴重的,我又想到當時只有我和何冬華知道,我們不講沒有人知道,所以就沒有講實話。”

在陳泗翰被逮捕后的6月12日,第三次筆錄,賀翔的證詞又有所改變,語言風格也和之前不太一樣。他稱,在森馬店旁邊,我和陳泗翰擦肩而過,陳泗翰輕聲地對我說“有刀沒得”,并用手敲了下我右邊的衣服袋子,我說“沒得”。后來李小東抓住陳泗翰的衣領往巷道里面拉,我跟在后面,想到陳泗翰可能知道我有刀了,所以才把刀拿給他。

何冬華于5月1日和8日做的前兩次筆錄,都沒有提到陳泗翰問他要刀的事。

6月12日,何冬華在班主任的陪同下(前兩次都是何母在場)做了第三次筆錄,單獨補充了陳泗翰問他要刀的事。

在警方詢問之下,何冬華稱下午放學后陳泗翰以防身之由問他要過兩次刀,一次是在樓梯間,一次是在校門口,但他沒有拿刀給陳。

之后警方還問到,在森馬店門口陳泗翰是否問他要刀,他說沒有。這一點與賀翔第二次的證詞互相矛盾。

關于要刀的指控,陳泗翰自始至終都是否認的,在庭上也反駁了賀翔的證詞。而何冬華的證詞,他是拿到判決書后才發現有要刀的細節,這一點讓他糾結至今,無法釋懷。

第三,關于第一刀。

陳泗翰對此的供述我不再贅述了,只補充報道中沒有提到的一點,就是他在殺李小東第二刀之前,已經被對方殺了兩刀,除了造成危重血氣胸的左背部那刀,他的左臂也中了一刀,證人證詞和傷情鑒定都有,但判決書卻未提及。

同學付某和曾某的證言都提到,最先看到李小東先把刀拿出來殺陳泗翰。

林律師認為,第一刀不是陳泗翰主動刺的,而是李小東跳起來(雙方近20厘米身高差)毆打陳泗翰時,陳泗翰在推擋過程中意外刺到的。在推擋過程中,不排除是李小東的刀刺傷自己。

值得注意的是,陳泗翰慣用的是右手,而第一刀發生時他是左手拿刀、右手打電話。今年6月,貴州省檢問李榮惠,陳泗翰是不是左撇子,同樣的問題又問了陳泗翰本人。“如果說我真的想殺他的話,為什么我不用右手?”

【五】

雖然父母對申訴的決心很堅定,陳泗翰卻很糾結。

除了某些外部的壓力,他也希望父母不要再為他奔波,一家人好好過日子,平靜地度過余生。他擔心申訴不成功,反倒讓更多人知道這件事,影響到他和家人未來的生活。這些天案子上了熱搜,他更加惶惑不安了。有一天陳善坤看到,他時不時捶墻,捶得很響。

“其實如讓我一個人背負,我也愿意,但是有太多的人和我一起承受。家人,朋友,還有老師,因為我的事對他們都有很大的影響。”陳泗翰告訴我,當時很多錄了口供的同學都被學校記了過,為此他特別自責。

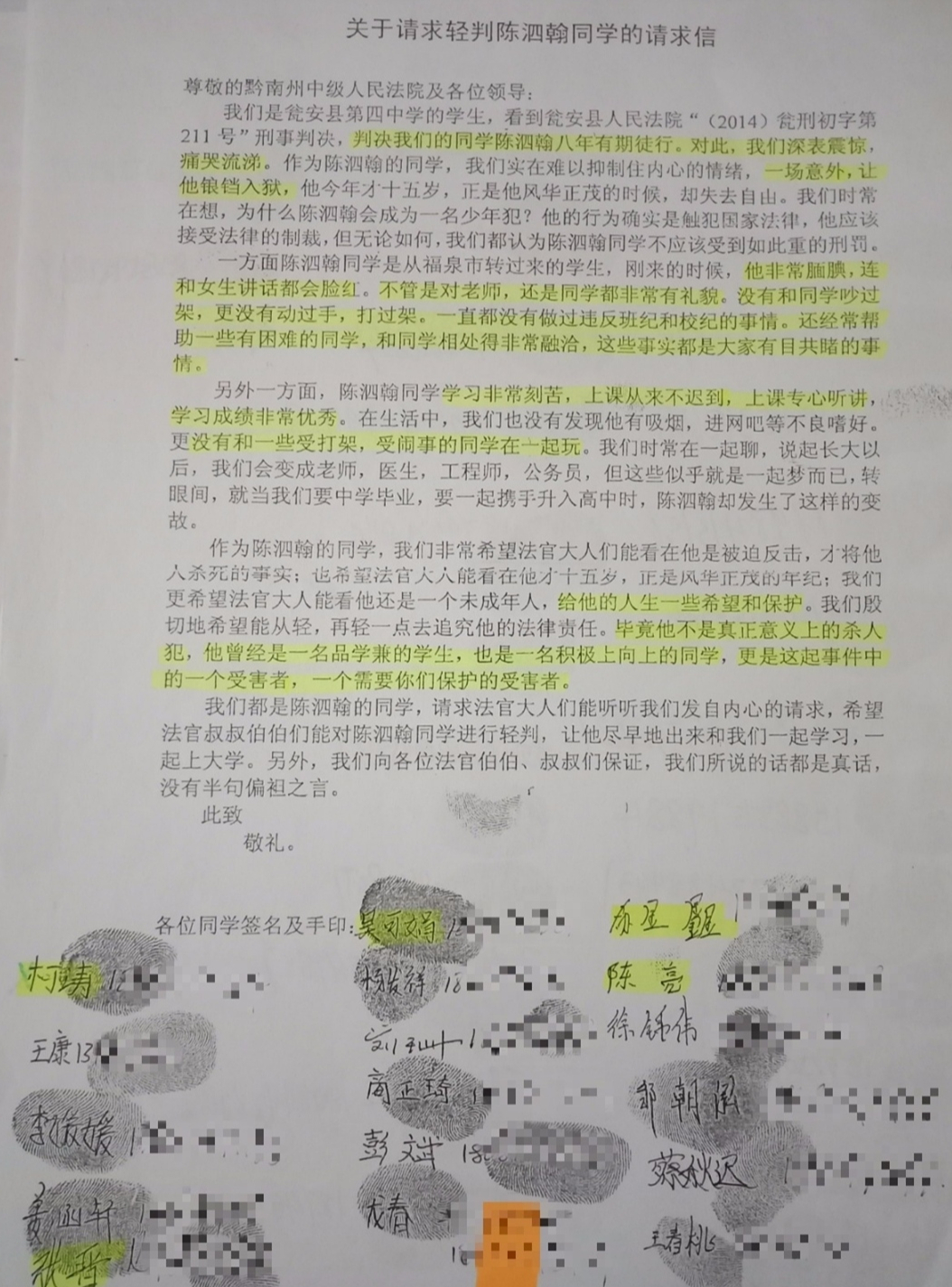

四中學生為陳泗翰寫的請愿書。受訪者供圖

去年,一個接受過媒體采訪的同學告訴李榮惠,家里被當地政府談話了。

在甕安時,我聯系過他的班主任,她一聽我是記者就掛了電話,之后我給她發了幾條短信,提到陳泗翰因不想連累她而讓父母放棄起訴學校的事,仍沒有得到回應。

我又聯系了陳泗翰最好的男同學和一個學法律專業的女同學,都婉拒了我的采訪,我問男同學有沒有何冬華的聯系方式,他說初中畢業后就沒有聯系了。

至于關鍵證人賀翔,早已無跡可尋。

當年未查清的真相,隨著少年們的沉默和逃避,成了另一個隱秘的角落。

沒判民事時,陳善坤心里“很受委屈”,曾去找過金威父親,想問一個說法。對方不怎么搭理他,傲氣地說:“你家自己去告,怎么告都行。”

而有打架前科的金威,作為這場致命霸凌的參與者和慫恿者,事后沒有得到任何懲戒,后來去了當地最好的高中甕安一中讀書。

霸凌和暴力也沒有消失。

7月中旬我重訪甕安四中,幾名留校生告訴我,目前仍有學生在校外打架,要么兩幫人對打,要么一幫人打一個。

附近一個干洗店老板告訴我,以前那些學生經常在花竹園小區里面打架,現在小區不能進出了,便改去其他沒有監控的地方,甚至就在路邊打,趁放學時人多混亂,打完就跑。一般都是一幫人打一個,“你一腳我一腳”,有時還會喊社會上的人出來。

“就在前天晚上,有一個男孩子在這里,一刀下去,腸子都捅出來了。”

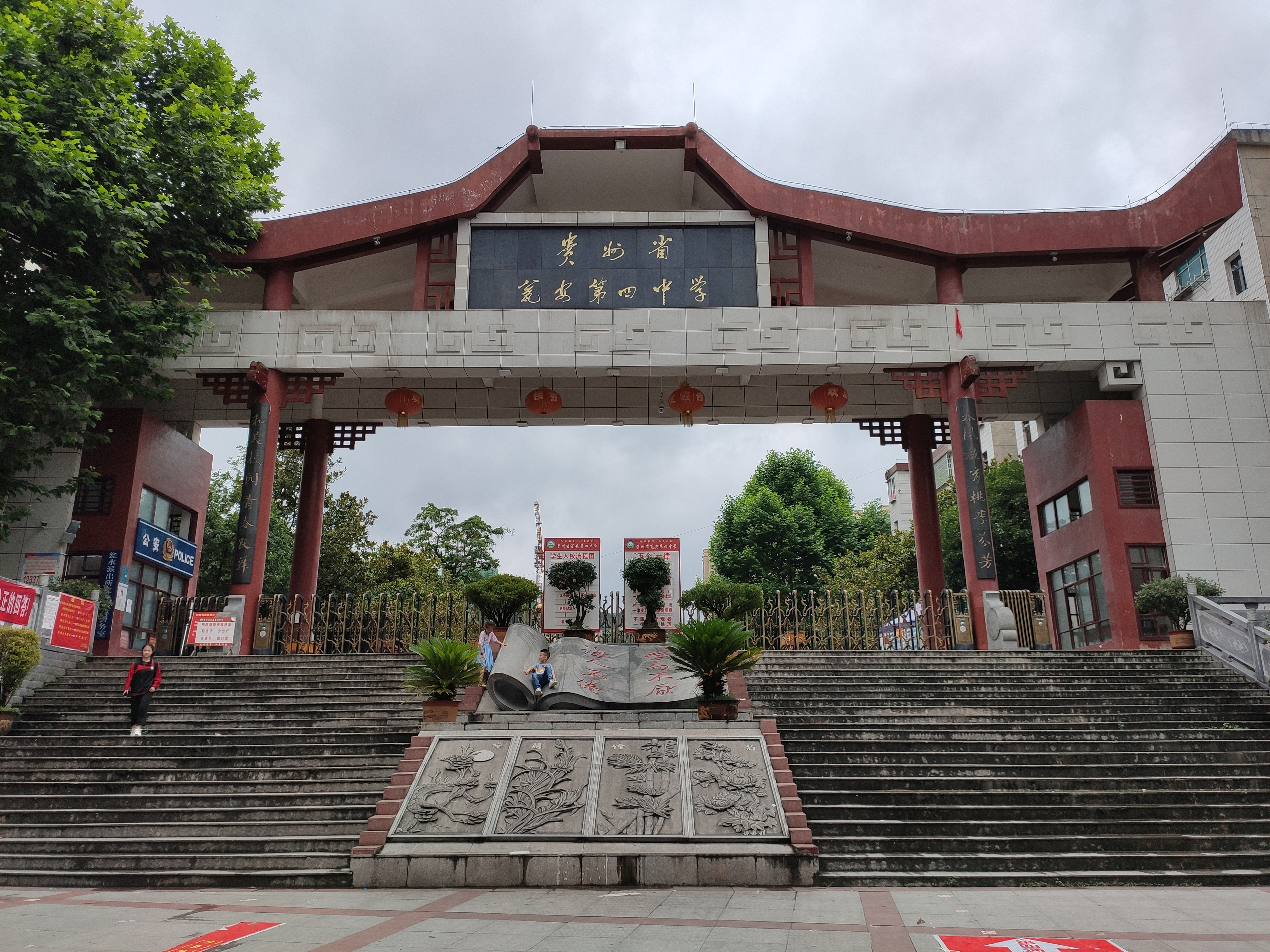

甕安四中新校門

(除陳泗瀚、李榮惠、陳善坤、林麗鴻外,文中人物均為化名)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司