- +1

在表情包刷屏的時代,我們?yōu)槭裁催€要讀詩?

昨天

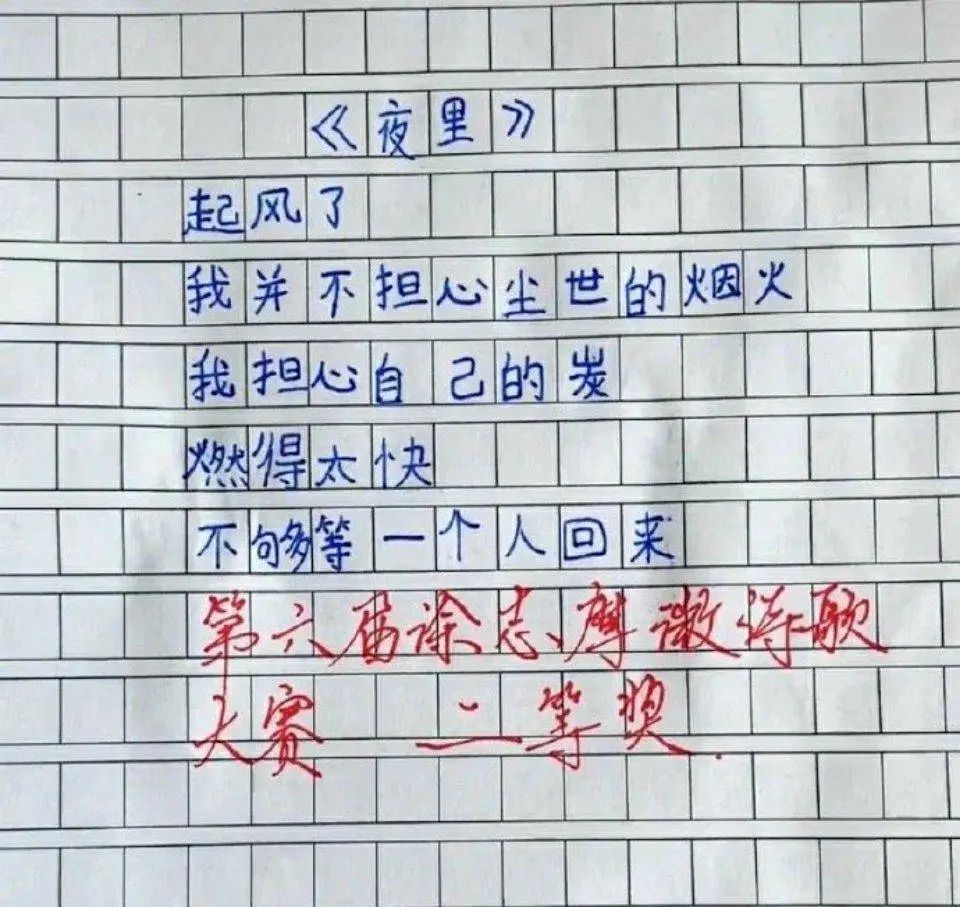

久前,一首名叫《夜里》的詩歌在抖音和微博流傳,浪漫的文字被稚嫩的字跡書寫在方格本上,許多人誤以為這是小學(xué)生手筆,紛紛贊嘆“太會了”“被感動到哭”。

然而很快就被啪啪打臉了,原作者在微博上站出來,稱有人盜用自己的詩。原來所謂的小學(xué)生詩歌,不過是抖音、微博的傳播策略而已。

沒有了小學(xué)生詩歌的“光環(huán)”,這件事很快被人遺忘,這首小詩也被淹沒在海量的信息資訊中。

事情過后,不免讓人感慨,好的詩歌需要所謂的“兒童詩人”的噱頭,才能引起大家短暫的關(guān)注,詩歌已經(jīng)無法挽回地變成了小眾的愛好。

今天為什么還要讀詩?

在八十年代,詩歌也曾有過高光時刻,那時候,詩歌就是大IP,顧城、北島、海子就是當(dāng)時的頂流。

八十年代著名詩人北島、舒婷、顧城、謝燁合照

而今天,信息爆炸,每天都有追不完的熱搜,刷不完的短視頻,甚至連聊天都不需要文字了,上表情包就行。

越來越多人認(rèn)為,這是一個詩歌無用、詩意無存的年代。那么,我們究竟為什么還要去讀詩呢?

我想,首先是因為美,即語言的美感。

語言蒼白如我,日常煩躁的時候,只會說“啊啊啊啊,煩”。

而在李清照的筆下,這種情緒稱為:“剪不斷,理還亂”。

當(dāng)你想表達(dá)“孤獨”的時候,只能刷幾個沙雕表情包。

而當(dāng)代詩人白鶴林用《孤獨》一詩,把一個人的寂寥講得十分浪漫:

“從童年起,我便獨自一人照顧歷代的星辰”。

除了語言的美感,更重要的是詩歌傳遞的精神力量。

前不久一位“工地詩人”在網(wǎng)上打動了許多人。來自陜西榆林的李小剛,今年35歲,工作是在工地開裝載機(jī),他喜歡閱讀和朗誦。

他手捧磚塊,在工地讀詩。伴著腳下的黃土、頭頂?shù)牧胰眨贿呌煤顾妥约旱纳睿贿叴舐曌x海子、徐志摩、李白、杜甫。

人們被這位樸素的工人的詩歌聲感動,是因為從中聽到了他對生活的熱望。

還有年初新冠肺炎肆虐全球之際,英國國寶級演員海倫 · 米倫在家中誦讀十七世紀(jì)英國詩人約翰 · 多恩的傳世名篇《沒有人是一座孤島》,詩中那句“不要問喪鐘為誰而鳴,喪鐘為你而鳴”,至今仍振聾發(fā)聵。

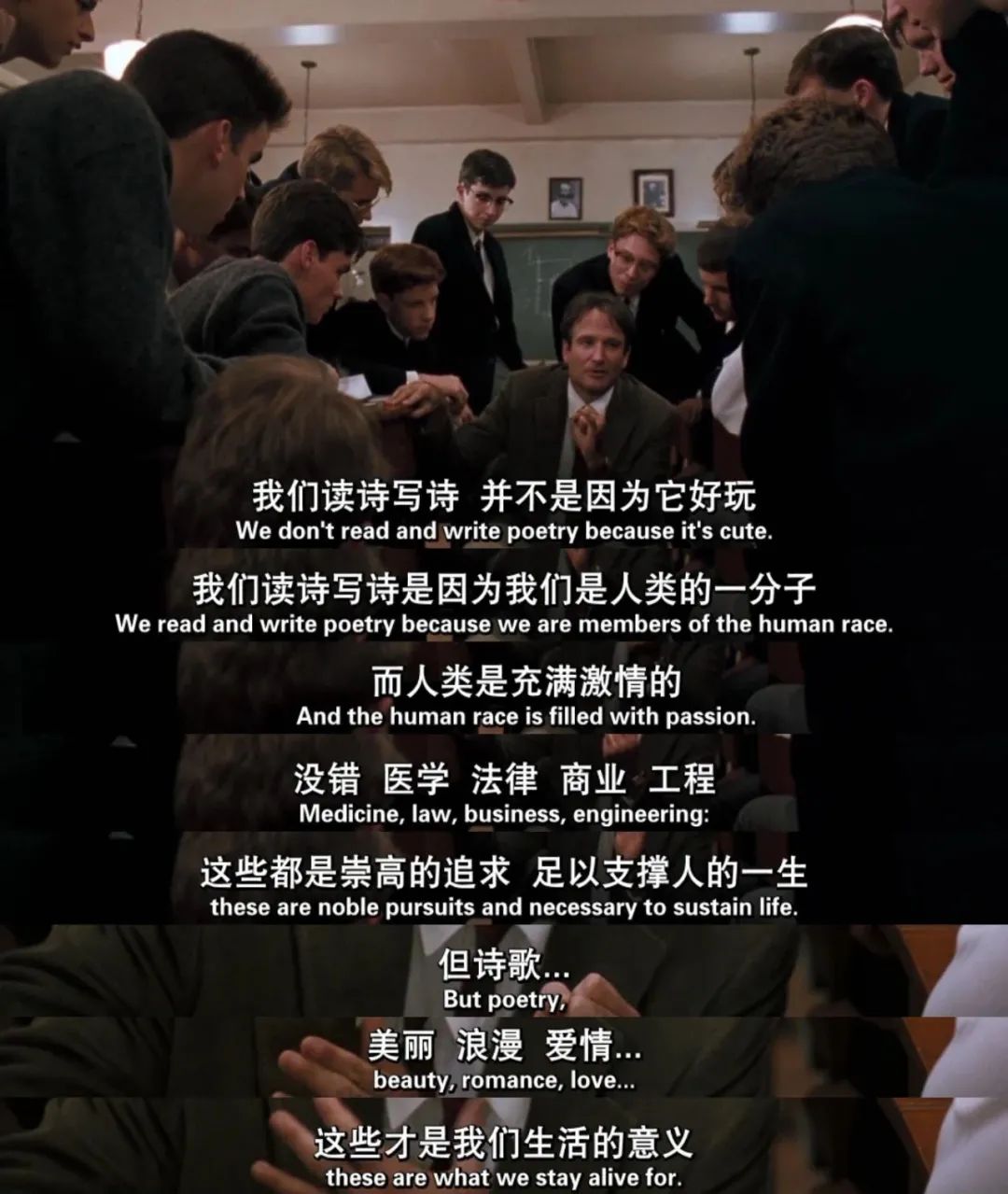

這就是詩歌的力量,就像電影《死亡詩社》里的教授所說:

“我們讀詩、寫詩不是因為好玩,而是因為我們是人類的一分子,而人類是充滿激情的。沒錯,醫(yī)學(xué)、法律、工程、商業(yè),這些都是崇高的追求,足以支撐人的一生。但詩歌,美麗,浪漫,愛情,才是我們活著的意義啊”。

我們不僅需要生存,還需要美,需要生活的詩意。

別去「讀」詩,去感受吧

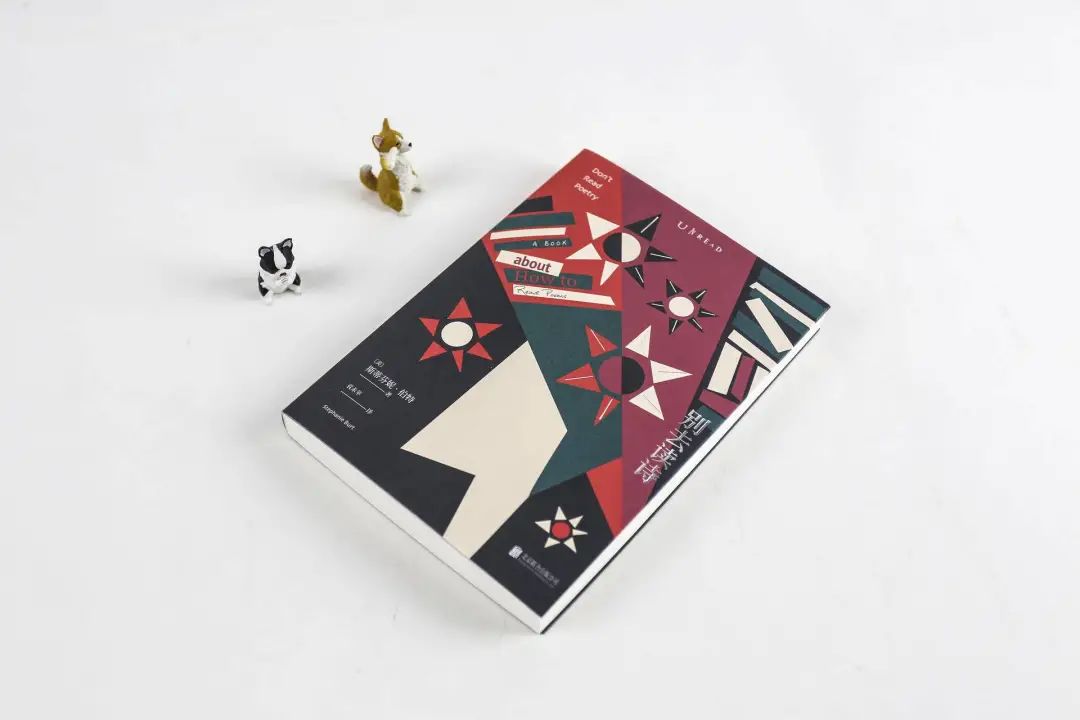

在少有人讀詩的當(dāng)下,哈佛大學(xué)終身教授斯蒂芬妮 · 伯特就寫了一本書——《別去讀詩》。

斯蒂芬妮 · 伯特曾在TED發(fā)表演講《我們?yōu)槭裁葱枰姼琛罚弧都~約時報》譽(yù)為“當(dāng)代最具影響力的詩歌評論家之一。”

她想通過這本《別去讀詩》消解大家對詩歌這門藝術(shù)的緊繃狀態(tài),打破人們對詩歌的偏見。

那么問題來了,為什么這本書要叫《別去讀詩》呢?

其實斯蒂芬妮 · 伯特說別去讀的“詩”,是那種單一的、沒有靈魂的、千人一面的詩,“詩”這一個詞掩蓋了詩的豐富性與多樣性,讓詩成了一個令人畏懼的單一概念,堵住了每個人通往詩歌的道路。

詩歌就像你聽的音樂一樣,是一種工具,音樂用聲音創(chuàng)造事物,詩歌用詞語創(chuàng)造事物。所以我們要去讀不同的作品、不同的類型,走進(jìn)不同的詩人的內(nèi)心世界,獲得不同的體會。

更重要的是,別去“讀”詩,而是去用心“感受”一首詩,斯蒂芬妮·伯特說:

“詩歌不是‘詩’,而是一首首的詩歌,能夠支持民權(quán)運(yùn)動,撫慰垂死之人,慶祝新生,帶你進(jìn)入無法想象的角色和環(huán)境,促使你辭職、找到新工作或根本不工作,給你帶來如同猜字謎、縫紉、觀看或打一場籃球比賽,或者完成數(shù)學(xué)推理題一般的快樂,最重要的是,它能讓你感覺自己并不是孤身一人”。

然而對許多人來說,即使知道詩歌有種種妙處,卻也只能“望而卻步”,因為他們想讀詩但讀不懂詩。

《別去讀詩》這本書從六個不同的維度——感覺、角色、形式、難度、智慧、共同體——入手,解鎖一首詩歌的正確打開方式,展現(xiàn)了不同時代的詩歌如何相互影響、交流,并與我們的生活發(fā)生聯(lián)系。

你大可以把這本書看作是一門哈佛大學(xué)的詩歌選修課,在斯蒂芬妮的帶領(lǐng)下,一起去重新解讀詩歌,像尋找自己喜歡的音樂那樣,找到自己喜歡的詩歌。

如果說,詩歌是一趟列車,可以幫你抵達(dá)迷人的遠(yuǎn)方,那么這本《別去讀詩》,就是你手中的路線圖。

而這本書,也正是「未讀會員計劃」的10月「未讀之書」!

成為「未讀Plus會員」,可以直接獲得這本書,附贈獨一無二的原創(chuàng)藏書票,還能和書友們線上共讀此書,聆聽編輯的深度分享,一起交流你心中的詩意。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司