- +1

劉夢溪︱?qū)W術(shù)獨(dú)行俠何炳棣

何炳棣先生的學(xué)術(shù)成就和學(xué)術(shù)地位,二十世紀(jì)九十年代以前,國內(nèi)人文學(xué)術(shù)界除了少許老輩,大都對他知之甚少。名聲鵲起是由于他退休之后,轉(zhuǎn)而破門進(jìn)入中國思想史領(lǐng)域,尤其1991年12月在香港《二十一世紀(jì)》發(fā)表《“克己復(fù)禮”真詮》,隨后又在該刊1992年6月號發(fā)表《原禮》,與杜維明商討新儒家的治學(xué)方法,其功底之厚和文字之銳利,無法不引起此界人士的注意。況且杜維明也有回應(yīng),劉述先也站出來辯難。變成好熱鬧的一次學(xué)術(shù)論爭。

剛好1992年9月,我到哈佛出席“文化中國:詮釋與傳播”國際學(xué)術(shù)研討會,會議發(fā)起人就是杜維明。會后我與杜先生做過一次學(xué)術(shù)對話,還特別談到了何先生的批評。我問他是否會進(jìn)一步作出回應(yīng),大家很關(guān)注。還提到有人認(rèn)為這場論爭是史學(xué)和哲學(xué)的沖突,問他如何看待。杜先生不同意是史學(xué)和哲學(xué)的觀念和方法的問題。他說:“何炳棣先生誠然是歷史學(xué)家,余英時先生也是歷史學(xué)家,但他們的共同語言很少,反而是我與余先生的共同語言多。”他頗不滿意何先生對新儒家的排距感,他說:“站在哲學(xué)的立場,追求‘真詮’是危險的。”國內(nèi)人文學(xué)界的中青年一代或兩代,此前對何先生是比較陌生的,經(jīng)過這次論辯我想大家再也不會忘記他。

盡管如此,我個人與何炳棣先生發(fā)生交集,還是事前絕對無法想到。

起因是我的好友汪榮祖教授的一個電話和一封信。1993年9月初,榮祖突然打來一電話,問《中國文化》發(fā)不發(fā)關(guān)于《紅樓夢》的文章。我未加思索即回答說:“不發(fā)。”他很詫異,回問道:“你研究紅學(xué)有年,為何反而不發(fā)這方面的文章?”我說正因?yàn)槿绱耍胖垃F(xiàn)在沒有人能寫出像樣的文字。蓋當(dāng)時我對國內(nèi)紅學(xué)界的“黨同異,妒道真”的風(fēng)氣深致不滿,故對榮祖出以此言,如今想來真是失禮之甚也。好在由于研究陳寅恪的緣故,我與榮祖一見如故。我主持的《現(xiàn)代學(xué)術(shù)經(jīng)典》叢書的“蕭公權(quán)卷”,就是請榮祖擔(dān)任編校。他做得非常認(rèn)真,且以他編輯的聯(lián)經(jīng)版《蕭公權(quán)全集》相贈,使我得以對這位當(dāng)年吳宓相見恨晚的清華英杰,有較為深層的了解。榮祖執(zhí)教于美國弗吉尼亞大學(xué)歷史系,電話是他在臺灣打來的。不久又收到他的手書,向我介紹何炳棣其人,以及他為何特別希望何的文章能夠在《中國文化》刊載。為回到當(dāng)時的歷史現(xiàn)場,現(xiàn)不妨將榮祖兄此函的全文抄錄如次。

夢溪兄:

弟已自臺北歸來。近知何炳棣先生于紅樓夢研究有新發(fā)現(xiàn),弟即想到爭取在《中國文化》上發(fā)表。何先生與楊聯(lián)陞先生清華同學(xué)(貴刊曾介紹楊氏),但學(xué)術(shù)成就尤在楊氏之上。今雖已自芝加哥大學(xué)史學(xué)講座退休,但精力旺盛,正積極從事著述(據(jù)聞何氏今后將多寫中文)。為爭取該文,弟意貴刊應(yīng)特別禮遇,如以顯著篇幅(第一篇)登載,并加編者介紹等。謹(jǐn)此奉閱,望即見復(fù)為感。

順問

儷祗不盡。

弟榮祖手拜,一九九三年九月六日

榮祖的信寫得極懇切,完全是為了《中國文化》能夠首載第一流學(xué)者的佳撰以光篇幅,才向我極力推薦。還有他是我們特聘的刊物的學(xué)術(shù)顧問,不排除也有盡一份責(zé)的成分在焉。我除了滿心感謝,還有什么理由拒之于本刊之外呢。實(shí)際上電話中已請榮祖轉(zhuǎn)至何先生,研紅大稿歡迎賜下。大約兩周之后,就收到了何先生的文章,赫然在目的題目是《從愛的起源和性質(zhì)初測〈紅樓夢〉在世界文學(xué)史上應(yīng)有的地位》,當(dāng)即通讀一過,深為其材料翔實(shí)和運(yùn)筆之雄健所打動,雖連同注釋文長約三萬字,仍有一氣呵成之感。風(fēng)格、調(diào)式與《二十一世紀(jì)》所刊之何的兩文如出一轍。當(dāng)即決定安排在最近一期刊載,并遵榮祖兄所囑,特地在文前加了編者按語:

本刊自創(chuàng)刊以來,只在第五期刊載過一篇已故歷史學(xué)家顧頡剛先生在本世紀(jì)二十年代為俞平伯《紅樓夢辨》所寫序言的初稿。此稿比后來的定稿多出四千多字講國故的部分,正是本刊所取義處,因此編置在“文獻(xiàn)輯存”專欄。此后再沒有刊載與《紅樓夢》有關(guān)的文字。這次何炳棣教授的文章,經(jīng)由本刊學(xué)術(shù)顧問汪榮祖先生所推薦,確為有創(chuàng)意之作,特在“文史新篇”專欄刊出,以饗讀者。

榮祖兄希望安排在顯著篇幅刊載,也做到了。“文史新篇”欄目是我們《中國文化》的開卷欄目,只有最重要的文字才置于此欄。何炳棣先生的論紅文即獨(dú)立于此期的“文史新篇”專欄。但就此期的整體布局而言,何文不是第一篇,前面有我和余英時先生的長篇訪談,那是關(guān)涉十年浩劫后中國文化與社會如何重建的非常重要的課題。本期還刊有余英時先生的《章學(xué)誠文史校讎考論》,排在“文史新篇”之后的“學(xué)術(shù)史論衡”專欄。

余英時和何炳棣的學(xué)術(shù)芥蒂,當(dāng)時我并不知情。1992年應(yīng)邀訪問普林斯頓大學(xué)和余先生的長談,未涉及此一方面的話題。倒是張光直先生在哈佛與我見面時,提及《二十一世紀(jì)》的爭論,他說何是惹不起的人物,誰被他盯上都麻煩。我那次去哈佛出席“文化中國”的會議,是張先生和杜維明先生共同推薦的。在感情上我和張、杜更近一些。當(dāng)然最熟悉而又情親道合的是余英時先生。后來何的《讀史閱世六十年》出版,我才明白其中的奧妙。原來何與張有那么多復(fù)雜的故事,不止由于對中國古代文明與文化的起源的不同觀察,而引起了學(xué)術(shù)思想的不能兩立,其中還摻雜有對各自著作的評議所產(chǎn)生的一些曲折。《六十年》留給我的印象,是何先生的堅(jiān)韌的毅力和為人的坦白無欺。這也是一個真正學(xué)者的可欽敬的態(tài)度。

我感到對不住何先生的是,刊載他紅學(xué)文章的那一期《中國文化》未能按時出刊,讓他等得頗焦急。《中國文化》創(chuàng)刊后,由北京三聯(lián)書店、香港中華書局和臺灣風(fēng)云時代出版社共同出版,制作由香港方面承擔(dān)。每期清樣出來,都是我們的編輯專程到深圳校對,往返郵寄徒增許多麻煩。為改變這種狀況,我們決定從1994年秋季號開始,改由《中國文化》雜志社出版,以此排版、制作、選紙、印刷、發(fā)行等一系列程序,都需要我們自己來安排。我也不得不跑印廠和排印人員逐項(xiàng)會商。為減少麻煩,卻增添了另外的麻煩,天下事莫不如此。自己出版同時也還有另外的隱衷,不便于在這里具道其詳。結(jié)果等到這本總第十期《中國文化》出來,已經(jīng)是1994年的年底了。

沒想到何炳棣先生這中間飄然來到了北京。

先是1993年11月22日的信向我預(yù)告:“我將于十二月一日以前抵達(dá)北京,完全由于私事。在京將停留大約三周,抵達(dá)后即通電話聯(lián)絡(luò)。”接著12月5日的信告知:“棣已于十二月一夜抵達(dá)北京(私事)。知大駕去港,大約今日(五日)返京。見此信乞電話聯(lián)絡(luò):金魚胡同王府飯店764室,512-8899 764室。”當(dāng)時我的日程確實(shí)很滿,1993年11月17日至25日,應(yīng)邀赴馬來西亞參加馬來亞大學(xué)召開的國際漢學(xué)研討會,會后擔(dān)任星洲日報“花蹤講座”主講人,并赴檳城和芙蓉兩地華族社區(qū)作學(xué)術(shù)報告。11月26日至12月2日,應(yīng)香港大學(xué)中文系邀請,主持1993至1994年度的查良鏞學(xué)術(shù)講座。返程經(jīng)深圳,又有《商報》主筆的訪談。何先生打電話到我家,照料家務(wù)的友人告知,我們12月5日返回北京。6日跟何先生通的電話,約定8日上午10時半在我家晤面。當(dāng)時我住團(tuán)結(jié)湖,所秘書接他過來,剛好在約定時間到達(dá)。

不能說是一見如故,但有榮祖的好媒介,又讀了他的論紅雄文,倒也無任何生疏感。個子很高,身材挺拔,面孔有棱有角,正是我想象中的何先生。但我們談了些什么話題,竟不能完全記得。中午用餐,有幾個菜何先生頗為贊賞。內(nèi)子是上海人,家傳的紅燒肉、絲瓜毛豆、法式羅宋湯和鹽焗雞,凡品嘗過的朋友無不認(rèn)可。十天之后,何先生寄來一信,開頭即說“旬前長談至歡,恨相見晚”,信尾問候內(nèi)子,謂“午餐至今不忘”。信中對我以“夢溪老弟”稱,落款署“愚兄炳棣”,口吻極為親切。對啦,其論紅文的校樣是此次面交給他的,故信中對幾處舛誤有所是正。信中還寫道:“棣數(shù)十年未讀當(dāng)代中國文學(xué),詞匯條及語、句法不免生硬有誤,千乞以主編他位,加以匡正或潤色為要(至誠,決非客氣)。”此次跟何先生接觸談敘,感會到這位學(xué)術(shù)上不無雄霸之氣的大學(xué)者,同時有一顆柔軟的心和為人為學(xué)的謙遜之誠。他1917年生,長我二十三歲,來的時候竟不忘帶上見面禮。一方桶丹麥餅干,其桶之魁偉碩大,此前未見過。我和內(nèi)子都很喜歡,后來私語每笑稱,禮物的體積也是很重要的。也曾到專賣進(jìn)口食品的店里尋覓過,至今都不曾遇到。

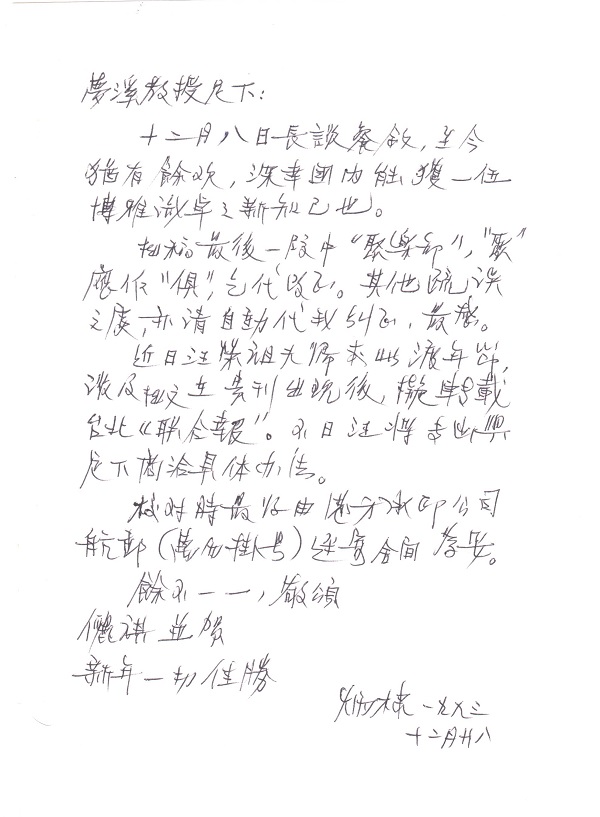

何先生回到美國之后,又于12月28日寫來一信,茲抄錄原函——

夢溪教授足下:

十二月八日長談餐敘,至今猶有余歡,深幸國內(nèi)能獲一位博雅識卓之新知己也。

拙稿最后一段中“聚樂部”,“聚”應(yīng)作“俱”,乞代改正。其他疏誤之處,亦請自動代我糾正,最感。

今日汪榮祖夫婦來此渡年節(jié),涉及拙文在貴刊出現(xiàn)后,擬轉(zhuǎn)載臺北《聯(lián)合報》。不日汪將專函與足下商洽具體辦法。

校對時最好由港方承印公司航郵(萬勿掛號)徑寄舍間為妥。

余不一一,敬頌

儷祺并賀

新年一切佳勝

炳棣 一九九三·十二月二十八

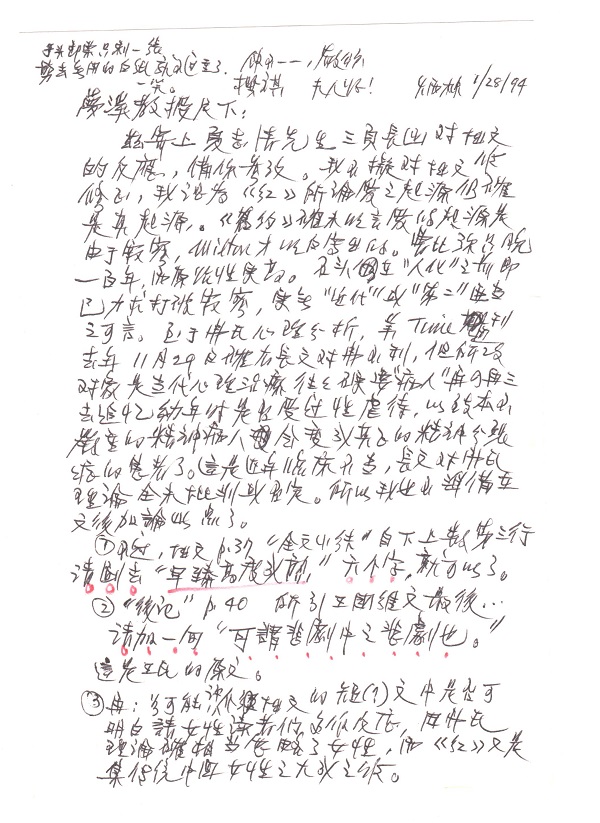

信中充滿了拳拳之殷,亦看出對自己論著的不斷嚴(yán)謹(jǐn)審視,其實(shí)文字之誤編輯部早已校改過來,只是出版日期后移,深感愧對何先生。不久,又接到他寫于1994年1月28日的信函,全文如下——

夢溪教授足下:

茲寄上夏志清先生三頁長函對拙文的反應(yīng),備你參考。我不擬對拙文作修正,我認(rèn)為《紅》所論愛之起源仍確是真起源。《舊約》確未明言愛的起源是由于寂寥,Milton才明白寫出的。曹比彌只晚一百年,而原始性更高。石頭在“人化”之前即已力求打破寂寥,實(shí)無“近代”或“第二”亞當(dāng)之可言。至于弗氏心理分析,美Twice周刊去年11月29日確有長文對弗不利,但所攻對象是當(dāng)代心理治療往往硬要“病人”再四再三去追憶幼年時是否受過性虐待,以致本不嚴(yán)重的精神病人會變成真正的精神分裂癥的患者了。這是近年臨床不當(dāng),長文對弗氏理論全未(未全)批判或否定。所以我也不準(zhǔn)備在文后加論此點(diǎn)了。

①不過,拙文P37“全文小結(jié)”自下上數(shù)第三行,請?zhí)奕ァ霸缯楦叨瘸墒臁绷鶄€字,就可以了。

②“后記”P40所引王國維文最后,請加一句“可謂悲劇中之悲劇也”。這是王氏的原文。

③再:若可能,評拙文的短(?)文中,是否可明白請女性讀者們多作反應(yīng),因弗氏理論確相當(dāng)忽略了女性,而《紅》又是集傳統(tǒng)中國女性之大成之作。

手頭郵票只剩一張,剪去無用的白紙就不過重了。 一笑。

余不一一,敬頌

撰祺 夫人好! 炳棣 1/28/94

還是親切有味如前函,跟他的文章如出兩輒。所附夏志清先生函,對何發(fā)表在《二十一世紀(jì)》上的《“克己復(fù)禮”真詮》一文表示“興奮異常”,對該論紅文詮釋“意淫”的概念,則稱:“大文‘意淫’這一節(jié),引了六例,細(xì)加評析,無懈可擊,讀來令人心服,的確是大貢獻(xiàn)。”惟對愛起源于“寂寥”問題,夏說《舊約》所載亞當(dāng)和夏娃的故事,已有此義,并非開始于彌爾頓的《失樂園》。故何先生給我的信里特別說明:“《舊約》確未明言愛的起源是由于寂寥,Milton才明白寫出的。”并強(qiáng)調(diào)“曹比彌只晚一百年,而原始性更高”。恰好《紅樓夢》第五回《紅樓夢引子》有云:“開辟鴻蒙,誰為情種?都只為風(fēng)月情濃。奈何天,傷懷日,寂寥時,試遣愚衷。因此上,演出這懷金悼玉的《紅樓夢》。”其中的“奈何天,傷懷日,寂寥時,試遣愚衷”,可以認(rèn)為是愛起源于寂寥的明證。當(dāng)作為史學(xué)家的何先生捉到了這條被歷來紅學(xué)家忽略的吞舟大魚,其興奮之情可以想見,而所論述更是精彩紛呈,諸君可徑讀原文,恕我在此不能備述。他是從《舊約》亞當(dāng)和夏娃的故事談起,然后解剖柏拉圖的《酒談會》,再到彌爾頓的《失樂園》,最后進(jìn)入曹雪芹的世界。毫無疑問此題旨的提出及其論證,是何先生研究《紅樓夢》和愛的起源的一大發(fā)明。以此何先生對該文非常重視,《讀史閱世六十年》第二十章“先秦思想攻堅(jiān)”之第三節(jié),將此文置于《“克己復(fù)禮”真詮》和《原禮》之后,作為他先秦思想與制度系列論文的第三篇。

已經(jīng)是1994年的6月了,刊物仍未出版,但何先生再次來到了北京。

我決定請他到我們中國文化研究所作一次學(xué)術(shù)演講。時間在在6月10日上午,題目是我提出來的,建議他講“中國傳統(tǒng)思想中具有永恒意義的東西及在今天的意義”。開始前我對何先生作了簡短介紹,包括主要著作和榮銜。京城的許多學(xué)界友人,李慎之、龐樸、余敦康、方立天、孫長江、牟鐘鑒、陳來、王守常、汪暉、劉東、董秀玉、沈昌文等,及本所全體學(xué)人共三十余人出席并參加討論。由于大家想聽何先生多講,討論得不是很熱烈。同時也由于在座的人文學(xué)者對何先生在經(jīng)濟(jì)史、人口史和土地史領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn),基本不甚知情。即使聽說了費(fèi)正清的振聾發(fā)聵之語:“中國要是有五六個何炳棣,西方就沒有人敢對中國史胡說八道了!”也不一定產(chǎn)生專業(yè)的親切感。學(xué)問之事,真是甚難言也。而學(xué)問有大小,胸襟有闊狹,又豈是片言所能道哉!

1994年7月份,何先生去臺北出席了中研院院士會議,他把此次作為和中研院關(guān)系的調(diào)適。本來他應(yīng)該以評議人的身份發(fā)表言說,結(jié)果沒有涉及演講者的論題,而是講了自己的一個議題,所講的內(nèi)容與在我們研究所講的大體相同。當(dāng)年的10月2日,應(yīng)該是他回到美國之后,再次寫來一信,提到在北京和臺北的演講情況。茲抄錄信的全文——

夢溪教授足下:

六月上旬一別,倏已近四閱月。本年春季號已有具體問世日期否?是否已代訂抽印本200份?插圖申明是否已照辦?是否已代訂抽印本200份?插圖申明是否已經(jīng)照辦?

在京時承苦心安排近卅人座談,至感至感。本年十月號《Scientific American》全期皆講宇宙及生命起源及演化,至關(guān)重要,治哲學(xué)者不能不讀。幾乎三千年深層的現(xiàn)世Americanism 主義精神,正是現(xiàn)代科技最理想的“接棒點(diǎn)”。按亨廷頓說今后世界文化沖突,中國之“理性”“現(xiàn)世”傳統(tǒng)正是對當(dāng)今西方及回教集團(tuán)亙古或所謂“基要”(Fundamentalism)主義之理想良藥。值得深思、發(fā)揮。更是見我六月初言之不謬!惜“安排”富有“深義”,陳來教授“引”我長談,以致什之七八講話者都是我,而我原意是要聆聽各位專家名士的高論的。行前之夕電談中足下似有感覺“不過癮”之屬,“難道有永恒價值的東西就是這么一點(diǎn)兒!?”(之類 ,非原詞)更承示此番談話亦將有小型報導(dǎo)。

如果真有,請盡先把文稿寄示,我準(zhǔn)備加詳答復(fù)。事實(shí)上,七月四日,臺北中研院院士會議開幕下午,三大講,三小講(我的是小評講,蓋1992已專講90分鐘矣)之中,惟拙講刊載于《聯(lián)合報》,內(nèi)容簡要,與在京所談略同。

我擬先寫我對中國傳統(tǒng)正統(tǒng)思想中不合及適合現(xiàn)代化需要者加以較洋的評價,可能要作三四篇文章才能討論完畢。不知何種刊物最為適當(dāng)。

五月底六月初兩度有機(jī)會與任繼愈先生暢談,而且意見大體相同,最堪告慰。

見信后乞示一二,為盼。敬頌

文祺

祖芬請代候 若有電傳,似可給我打電話,但不要在我方夜十時后。尊處有無電傳,如有乞示號碼。

炳棣 一九九四

十月二日

每次捧讀何先生的手澤,都無法不被他的熱情和坦蕩所打感。不久汪榮祖先生也有信寄示:“何先生于兄印象極佳,時與弟言及,渠正埋首寫作,將有十篇重要文章問世,涉及天與命,以及儒法等主題,老而彌篤,令人起敬。”后來由《六十年》得知,他在院士會評議的演講人剛好是余英時先生。何論紅文解“意淫”也提到了余先生,認(rèn)為其《紅樓夢的兩個世界》以純潔與骯臟區(qū)分大觀園里和大觀園外,為正確理解“意淫”設(shè)置了障礙。他也提到有人稱余的《兩個中國》是紅學(xué)研究的新典范,這是指本人。而刊載何文的這期《中國文化》,除前面提到的訪談余先生和余的考論章學(xué)誠文史校讎,還有柳存仁、龐樸、湯一介、杜維明、樂黛云、孫康宜等眾多大家的文字,都趕到一起了。何先生信中囑我所辦之事,凡能做到的也都照辦未誤。主要是出刊時間拖得太長了,在何先生是望也殷殷,在我們是出也遲遲,此事至今想來仍深感愧對何先生。

何先生給我的信不止這些,后來他到北京我們也見過面。1995年11月我和內(nèi)子應(yīng)邀訪學(xué)臺灣,開始在“中央大學(xué)”,后半在“中央研究院”,當(dāng)時正是李遠(yuǎn)哲掌院時期,張光直是副院長。我在史語所演講,以陳寅恪和陳寅恪研究為講題,張先生不僅出席,討論時還提出,史學(xué)家如果感情太多是否會影響歷史研究的客觀性的問題。何先生《讀史閱世六十年》談到的張先生試圖作一項(xiàng)改革,想把語言學(xué)部分從史語所分出去,此事我是局外知情者。因?yàn)楹蛷埾壬卸嗄昊ハ嘈湃蔚挠亚椋疫€當(dāng)面講過此事不可行。我的理由是,當(dāng)年傅斯年確立的歷史語言研究所的宗旨,實(shí)際上具有特殊的學(xué)科意義。后來一次我們在學(xué)術(shù)活動中心用餐,張先生玩笑說,你的想法看來會取勝。人的交往很有意思,我和光直先生接觸,可以無所不談,跟何炳棣先生不能完全做到。我欣賞何先生,但終于未能建立起親近的友情關(guān)系。所以1998至1999年在哈佛訪學(xué)期間,后來又到哥大訪學(xué),中間也去過西部,應(yīng)該有時間與何先生聯(lián)系問候,但竟沒有付諸行動,時間緊迫等等恐不是合適的理由。

何先生2012年6月7日病逝于加州,享年九十五歲。著作受同行所重,榮銜為同道所羨美,無論在英語為主的北美中國學(xué)領(lǐng)域,還是兩岸三地的華文學(xué)術(shù)界,無人敢小覷他的學(xué)術(shù)創(chuàng)獲和學(xué)術(shù)成就。且不論早期的關(guān)于明清人口、社會結(jié)構(gòu)等方面的英文著作,已給他帶來被稱為“經(jīng)典”的榮譽(yù);嗣后出版的《中國會館史論》《黃土與中國農(nóng)業(yè)的起源》《明清以降人口及其相關(guān)問題》《中國歷代土地數(shù)字考實(shí)》《明清社會史論》等中文著作,所作的建立在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上的考證與研究,很多已被學(xué)術(shù)界視為難以攻破的定論。晚年關(guān)于思想史領(lǐng)域的《思想制度史論》雖有爭議,但亦無法否定其自成一家的學(xué)術(shù)價值。包括《從愛的起源和性質(zhì)初測〈紅樓夢〉在世界文學(xué)史上應(yīng)有的地位》等共十?dāng)?shù)余篇排炮式的專題論文,只要坐下來細(xì)詳,就知道絕非等閑之作所可比并。我寫下與何先生交集的點(diǎn)滴過節(jié),至少能見出他學(xué)問與性情的一些側(cè)面。他是有雄霸之氣的學(xué)者,也是喜怒不假掩飾的性情中人。他的為學(xué)具有堅(jiān)韌不拔的精神毅力,他很少做第二流的題目。但他對問題連帶對人的步步緊逼與捉住不放,也容易讓人敬而遠(yuǎn)之或望而遠(yuǎn)之。

我熟識的很多人文學(xué)術(shù)大家,沒有誰否認(rèn)他的高才大才和學(xué)術(shù)成就,但談到友情交誼則寧可置諸一邊。文中披載的何先生的幾封手書,有學(xué)問,有性情,有趣味,值得珍視。何先生在《六十年》的卷后語中說,他一生“孤軍作戰(zhàn)”,可謂所言不虛。他留給我的印象,也是一個忽而天忽而地的學(xué)術(shù)獨(dú)行者,或者魔幻一點(diǎn)可以稱他為學(xué)術(shù)獨(dú)行俠。有機(jī)緣與何先生相識是我的榮幸,這要感謝好友汪榮祖先生。

2020年2月18日竣稿于東塾

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司