- +1

走讀城市|下揚州⑨:跨越江河的古今橋梁

揚州傍靠運河,地處江淮之間。古往今來,城里那些有名或無名、湮沒在歷史的長河或留存于世的橋陪伴著這座古城繁榮、衰落、再度崛起。這些橋不僅連接著城市的交通,具有建筑藝術價值,還承載著這座古城的人文歷史。

二十四橋。 本文作者供圖

二十四橋景區雪景。 本文作者供圖

二十四橋

揚州的橋寫在詩篇里。“青山隱隱水迢迢,秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫。”讀了杜牧的這首詩,讓人很想看一看江南的二十四橋,夢回唐朝的繁華。只是世事無常,橋已化為泡影。清代揚州人經過考證,將城西郊外的一處磚橋定名為“廿四橋”,如此就有了憑吊懷古的去處。

這座磚砌的拱橋于1957年被列為江蘇省三級文物,1962年成為了市級文物保護單位。但后來,我不知何時磚橋分成了相距不過30米的南北兩座。因此橋地處揚州通往安徽省天長(現為縣級市)的公路上,20世紀80年代初,揚天公路拓寬改造,南橋被埋進路基,北橋改建為了一座鋼筋混凝土橋。現存的北橋看上去普通得很,橋上是揚子江路(以前這段路叫做“念泗橋路”),橋下是念四河,橋欄上刻著“念四橋”。

20世紀80年代后期,瘦西湖新建二十四橋景區,在湖上立起了一座單孔拱橋,這是最年輕貌美的二十四橋。橋長24米,寬2.4米,共有臺階24層,欄柱24根,它是一座“數字化”的復古橋,長度和寬度使用了西方的度量單位。

20世紀90年代起,我換過兩個住處,都是以“念四”命名。閑來散步,總會路過念四河上的那座橋,拍拍它的欄桿,用力去踩踩不遠處的路面,順便再瞄瞄一道鐵柵欄之隔的二十四橋景區。待夕陽西下后,我站在月光初上籠罩的橋頭,不禁想起姜夔在《揚州慢》中寫下的句子:“二十四橋仍在,波心蕩,冷月無聲。”

大虹橋。 本文作者供圖

大虹橋夜景。 本文作者供圖

大虹橋

橋有盛名,倒并不一定因其景致,更多的是它蘊含了豐富的人文內涵,不僅瘦西湖西門外的念四橋如此,瘦西湖南門外的大虹橋也是這樣。大虹橋曾因“紅橋修禊”而享譽海內詩壇。修禊本是古人在春日要到水邊嬉游祛邪的習俗,后演變成了文人間的雅集活動,著名的如王羲之的“蘭亭修禊”。

清朝康熙初年,后來成為詩壇盟主的王士禎在揚州首開“紅橋修禊”之風,《桃花扇》作者孔尚任繼而仿之,到兩淮鹽運使盧見曾時規模達到最大。揚州的“綠楊城郭”美稱就是出自當年王士禎吟詠紅橋的詞句。原建在紅橋旁的冶春園(現已不存)是王士禎的唱和之所,因而催生出清末民初揚州的地方詩人群體——冶春后社。王士禎詠紅橋還有個名句:“衣香人影太匆匆”,正是今天冶春茶社中臨河的香影廊名字的由來。

紅橋始建于明末,原為朱欄板橋,清代乾隆時改為石拱橋,后因形如彩虹臥波而被稱為虹橋。清末民初,揚州城內的小秦淮河上建起了小虹橋,城西南二道河上又建了座雙虹橋,揚州人為示區別,則將瘦西湖的那座虹橋稱為大虹橋。

大虹橋聲名鵲起,當地人在瘦西湖兩岸又建起了白塔、五亭橋及眾多私家園林。在瘦西湖景區未擴建前,大虹橋曾是入湖游玩的必經之處,交通負荷逐年增大。因此,后來大虹橋經改建加固演變成了現如今這座鋼筋混凝土石橋,工程師降低了橋的坡度,將單拱改為三孔,加長了橋身,保留了些舊橋的石塊。

在小秦淮河邊生活的居民。 本文作者供圖

小秦淮河上的橋

揚州古城現存唯一的一條內河是舊城與新城之間的夾河——小秦淮河。它不足兩公里長,卻有數十座橋,流淌著一股江南水韻。小秦淮河與瘦西湖、小金山一樣,名字上就與江南作比,比金陵的秦淮小一套,比杭州的西湖瘦一圈,比鎮江的金山矮一截,透著揚州城的精致美。

小秦淮河上的每座橋都講述著一段歷史,閱盡了近400年來揚州城的滄桑。鹽阜路的北水關橋和文昌路的新萃園橋皆是因筑路而修建的新橋,除此之外,其余都是古橋。單從橋的名字,就能讓人感受到當年小秦淮河兩岸的繁華。

小東門橋。 本文作者供圖

大、小東門橋一直是新城與舊城之間最重要的通道。務本橋東有務本堂,是清代徽州鹽商辦公的場所。公園橋東是一座公園,清末民初時本地名流常在那品茗聚會。新橋原名圖書館橋,20世紀初橋西是圖書館,20世紀末改建成了影業娛樂公司。萃園橋西北緊鄰萃園,因橋的東西兩頭都是菜場,現在成了當地菜場的代名詞。小虹橋最具觀賞性,磚拱人行橋的橋面中間是石階,兩旁是青磚坡道,橋的兩端呈八字展開。如意橋建于清朝同治年間,橋旁原有碼頭,可在那登舟游覽小秦淮河。

公園橋。 本文作者供圖

20世紀50年代,建抽水站灌溉蜀岡的農田,致使小秦淮河水位下降,便再也不能通船了。小秦淮河還算幸運,當年揚州建設“782工程(1978年2月開始建設的人防工程)”,差一點決定把它填了建防空洞。20世紀七八十年代,兩岸百姓枕河而居,大人們在河邊洗刷,孩子們在岸上嬉鬧。真是小橋流水人家,一派優雅、恬淡的生活場景,充滿著江南的意象。

作為唯一的內城河,小秦淮河也成了周圍生活污水、工業廢水的集中排放地。近年來,政府疏浚河道,沿岸砌起石欄,間植桃柳。水還在流,橋也還在通行,但不知為何怎么也恢復不了往日的生氣,也就沒有商業旅游開發的價值了。

跨越江河

風流總被雨打風吹去。揚州城里許多橋隨城市發展而湮沒了。填汶河、筑汶河路距今70多年了。北宋沈括所著的《補夢溪筆談》記載了多座揚州汶河上的橋,它們在唐代時就已存在。舊城的汶河是揚州城內最近一條消失的河流,河上的星橋、通泗橋、文津橋現也只殘留下了些相關的地名,而義濟橋、太平橋、開明橋、奎橋等早無跡可尋。

1937年,揚州城內的汶河。 圖片由Ernest Forster拍攝,現藏于耶魯大學神學院Day Missions圖書館

20世紀50年代,填汶河筑汶河路。 圖片來源于網絡

明清以來,隨著揚州古城內自然河流的逐漸消逝,有的橋只是以街巷名的方式保留了下來。例如,新城的蓮花橋(巷)里有宋井;流水橋(巷)的休園(私家園林)已毀圯;夾剪橋(巷)的小圃(私家園林)成了民居;轅門橋(街)上的招牌有些陳舊;得勝橋(巷)的富春茶社生意依然紅火;蔣家橋(街)的中華泉浴室早已被拆除;宛虹橋(巷)上不再有李涵秋(鴛鴦蝴蝶派代表作家)的身影……

古代揚州因河而興,近代揚州卻因河而阻。突破江河的阻隔,建橋通路,城市才會向前發展。舊時,經古運河進出揚州城依靠東關和福運門兩座浮橋,其余都靠擺渡。1935年,揚州城南門外建成了古運河上的第一座橋——通揚橋。該橋為開合橋,合時橋上行車,開時橋下走船。這既解決了當時江蘇省省道浦(口)啟(東)公路(相當于現在328國道的寧通段)跨古運河通行,又能讓古運河船只通航。

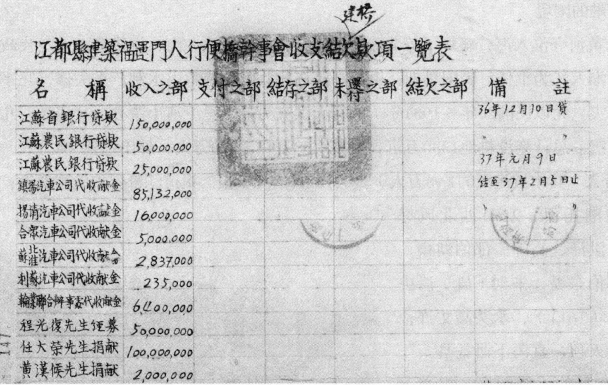

揚州的第一座出城的橋建成于1948年,這座人行木橋不能行駛汽車,中段的活動板可以手動吊起,保證運河行船。當年,在上海謀生的揚州理發師傅任大榮傾其積蓄捐資建造,他捐贈的款項占比超過了當時整個造橋款的五分之一,該橋遂命名為“大榮橋”。

修建大榮橋募款一覽表。 圖片來源于網絡

大榮橋替代了福運門浮橋,五年后,它又被西側新建的渡江橋替代。20世紀50年代起,古運河上先后建了解放橋、渡江橋、躍進橋、徐凝門橋等,這些地方原來都有渡口。80年代時,我哥哥每天都要從高橋坐擺渡上下班。直到90年代末,城區才完全撤去了所有的渡口,建起了一座座跨運河的橋。從此,運河也不再是揚州城發展的桎梏,城區規模因而逐漸擴大。

潤揚長江公路大橋。 本文作者供圖

從跨越運河到跨越長江,揚州經歷了漫長的過程。以前揚州人到江南,只能通過瓜洲、六圩等渡口渡江,汽車輪渡是20世紀70年代才有的。直接經公路、鐵路(揚州2004年通鐵路)過江,則必須要繞道南京。2005年,“京口瓜洲一水間”之處建了潤揚長江公路大橋。揚州對面的江南岸是鎮江(古稱京口、潤州),鎮江在江北的揚州有塊飛地叫高橋。20世紀80年代末,這里開通了汽車輪渡,從無錫、常州到揚州的班車大都經此過江。今年年底,這里會建成一座長江公鐵兩用的特大橋,揚州也將以現代交通方式與江南實現全部連通。

(本文作者王峰系揚州本地民俗和文史愛好者)

“走讀城市”專欄關注私人記憶里的城市舊貌和當下鮮活的城市新顏。每期專題將圍繞一座城或某一個城市切面展開講述。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司