- +1

被炸毀的敘利亞古跡與地標,如何從廢墟中崛起?

“我們站在山頂盡頭,望向巴爾米拉。我想知道廣闊的世界是否呈現出更加奇異的景觀。” 英國旅行者、考古學家和詩人格特魯德·貝爾(Gertrude Bell)于1900年5月20日寫道。然而,2012年以來,延續多年曠日持久的連綿戰火,讓敘利亞城市滿目瘡痍,古跡摧毀殆盡,百姓流離失所。尤其是極端組織“伊斯蘭國”認為歷史遺跡是一種“偶像式崇拜”,因此炸毀了多處古跡,而一次次空襲,也如同在傷痕累累的土地上撒鹽。近年來,隨著局勢的相對緩和,當地居民也開始修復被破壞的城市和古跡,在一座生存尚需被關注的城市,目前的古跡修復進展如何?

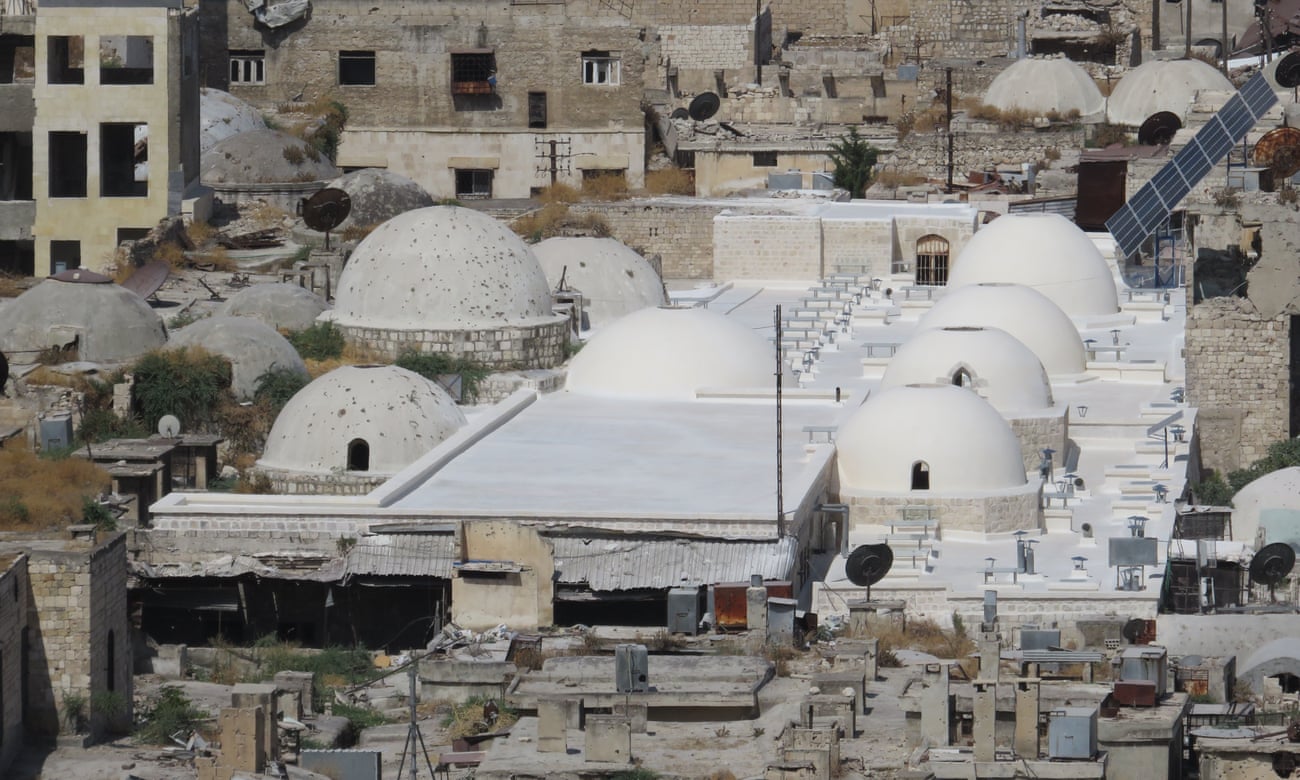

正在重建中的敘利亞阿勒頗薩卡提亞露天市場(Al-Saqatiyya Souk)

敘利亞北部城市阿勒頗 (Aleppo,人類最古老的定居點之一,考古學發現在公元前5000年時這里就有人居住。古希臘人和羅馬人稱這座城市為“貝羅埃亞”)是一個奇跡,她曾體現人類的物質財富和文化高度,溫和的氣候和肥沃的土地把她裝扮成聯系地中海和絲綢之路的璀璨之星。七世紀拜占庭帝國皇帝希拉克略 (Heraclius)在撤退時,對這片土地發出無限惋惜之情——“我美麗的省份,你將成為敵人的天堂!”

歷史留給阿勒頗的輝煌,其中的大部分在千年之后依舊以或實用或遺跡的方式存在。山丘上的城堡、高大的城墻、露天市場、仍在使用的街巷網絡……建筑的瑰寶——色彩斑斕的大門或寧靜的穹頂——從熙熙攘攘的人群之中顯露出來,過去的蔓藤花紋裝飾混合著電線和空調外機,顯得頗不得體。

2017年,敘利亞阿勒頗的倭馬亞大清真寺。

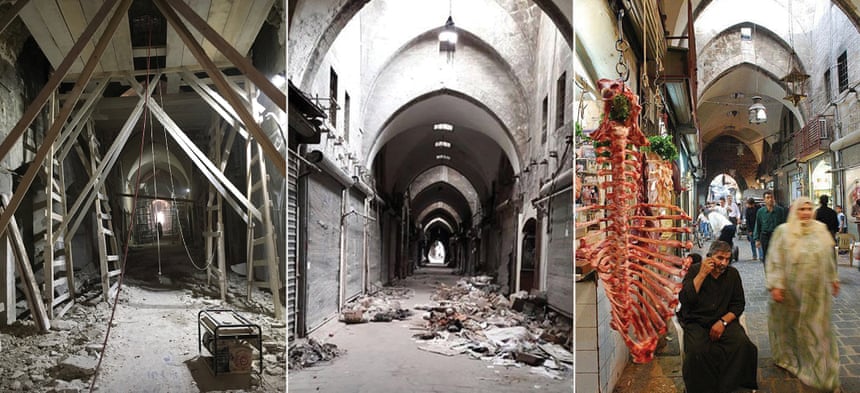

在希臘時代的建筑遺址上建造的倭馬亞大清真寺 (The Omayad Mosque,又稱大馬士革清真寺)曾經歷三次焚毀,它的歷史要追溯到公元705年,倭馬亞王朝哈里發一世瓦立德將神廟改作大清真寺,并以王朝命名。如今幸存的建筑結構主要來自于19世紀的重建。石頭是建造城堡和露天市場的主要材料,在經歷了戰亂后,生活恢復平靜,阿勒頗薩卡提亞露天市場也開始修復,這座露天市場的歷史可以追溯到14世紀,被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄,目前市場中被時間打磨光滑的石頭,再次成為了市場人群聚集聊天或休憩的座椅。

薩卡提亞集市的修復(完成于去年9月)。 照片:阿迦汗文化基金會

征服與被征服的歷史,通過建筑記錄——受羅馬影響的沙漠城市巴爾米拉 (Palmyra,敘利亞中部一個重要的古代城市,曾是商隊穿越敘利亞沙漠的重要中轉站,也是重要的商業中心。巴爾米拉是該城的希臘語名字,意為“棕櫚樹”),倭馬亞王朝的清真寺和宮殿、阿拔斯王朝 (Abbasid Caliphate)和奧斯曼帝國、十字軍的城堡,以及公元五世紀阿勒頗郊外建造的圣西蒙教堂見證了其過去的輝煌。

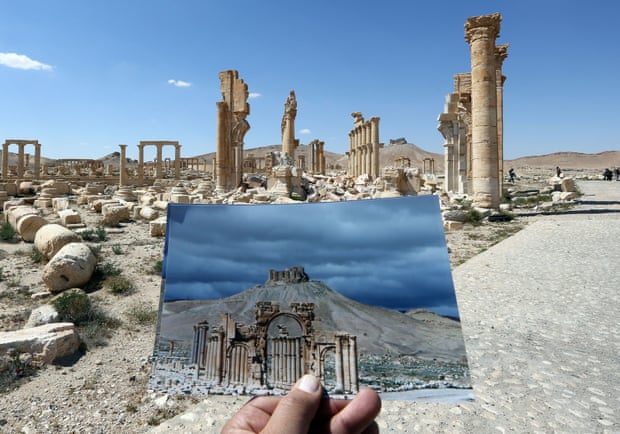

2015年8月,巴爾米拉神廟等遺跡被極端組織“伊斯蘭國”炸毀

眾所周知,敘利亞的建筑遺產一直是內戰的受害者和宣傳工具。極端組織“伊斯蘭國”曾引爆了巴爾米拉的寺廟、塔墓,以及里面精美的繪畫和雕塑,并引以為傲地讓全世界知曉。 為了尋找考古戰利品,他們還搗毀了位于幼發拉底河沿岸、被譽為“東方龐貝”的古城杜拉-歐羅普斯(Dura-Europos)。但是,正如敘利亞作家亞辛·哈伊·薩利赫(Yassin al-Haj Saleh)在2016年所指出,相比“伊斯蘭國”對人類犯下的罪行,我們更關注于其恐怖的行徑。阿勒頗被認為是世界上最古老的、持續有人居住的城市之一,但在戰亂中,阿勒頗市中心遭到了比巴爾米拉更大的文化損失。

面對如此大規模的破壞,很多人感到絕望。小規模的戰爭仍在繼續,制裁和新冠疫情加劇了經濟負擔。然而,重建工作卻在默默推進之中,不過資金來源主要是國外。例如,阿迦汗文化信托基金(Aga Khan Trust for Culture)正在支持阿勒頗一些露天市場的重建。在教會的幫助下,一些宗教建筑也正在恢復。個體經營者也盡其所能清理、修復和重新開業。

2016年,在被“伊斯蘭國”摧毀的巴爾米拉凱旋門前拍攝的照片,其手持的是2014年拍攝于同一地點的風景的照片。

倭馬亞大清真寺目前正在修繕中,2013年倒塌的宣禮塔再次從地面升起,修繕團隊對2000個碎片進行了勘測和分類,如同拼圖一樣復原擺放。柏林佩加蒙博物館(Pergamon Museum)旗下的伊斯蘭藝術博物館的收藏有多件按原比例復制的紀念性建筑物模型,其中就包括來自阿勒頗的木制房間和大烏梅亞德宮(Umayyad Palace)的模型,它們曾是奧斯曼帝國的蘇丹和哈里發(1876年—1909年在位)贈送給德意志皇帝威廉二世的禮物,如今被作為修復的依據。在敘利亞遺產計劃(Syrian Heritage Initiative)的倡議下,目前已經收集了戰前拍攝的20萬張敘利亞遺址的照片作為檔案。為重建工作提供信息的同時,這些照片也記錄了歷史建筑所遭受的破壞。

同時,重建還從分析居民區的形成和布局的角度入手,探尋修復可以遵循的歷史模式。并邀請當地人記錄他們的生活和工作的故事,以創建更多“在地性”的聯系,“在國際學者和當地居民之間,學者們分享了歷史知識,而當地社居民區則分享了自己對某些歷史遺跡的記憶”。

修復工作也帶來了選擇和辯論,辯論的中心是巴爾米拉和阿勒頗的差異。巴爾米拉一直是敘利亞傳統的典型代表,但這座美麗而古老的城市在內戰前的樣子,在一定程度上是考古學家在第一次世界大戰后虛構出來的,當時的法國統治者清除了幾個世紀以來在廢墟上建造的阿拉伯人的房屋,并重新建起倒塌的建筑,構建了一個想象中的巴爾米拉。

巴爾米拉還是塔德莫爾監獄的所在地,那里是世界上最陰森的地方之一,此處距離游客活動的區域只有一英里。雖然古跡遺址并未受到監獄的影響,但兩者如此鄰近,似乎也凸顯了外界對敘利亞的看法與其公民的生活的脫節。

一名敘利亞工人正在修復阿勒頗露天集市的屋頂。

由此看來,古跡遺址所代表的被人尊敬的遺產,并不是敘利亞人自己的生活遺產。當然這并非是說不需要重建,而是說重建并非緊急。柏林伊斯蘭藝術博物館館長、美術史學家斯特凡·韋伯(Stefan Weber)說:“它可以隨時修復。”他以德國德累斯頓的巴洛克教堂圣母教堂為例,1945年,這座教堂被盟軍轟炸后,花了60年才得以重建。只要“碎石管理”(保存和記錄石頭)正確,并且建筑物保持穩定、巴爾米拉可以等待。

斯特凡·韋伯把阿勒頗比作巴塞羅那或佛羅倫薩,后者的偉大之處在于城市本身是一個整體。“他們以其宗教多元性、非物質文化遺產、音樂和烹飪而著稱。”目前在柏林為“敘利亞遺產計劃”工作的阿勒頗建筑師迪瑪·戴尤布(Dima Dayoub)認為,“這座城市的特別之處在于它鮮活的文化遺產。我們需要幫助人們回到家園,重建他們的生計。”

因此,對露天市場(其中一些已變成炸彈坑)和居民區的重建是重要的。在修復露天市場的同時,還需要確保原來的店主能夠回來繼續經營,并幫助當地石匠和手藝人發展他們的技術,讓技能和就業機會可以持續。

阿勒頗城堡里接受建造師培訓的人。

對于一個仍然需要主要關注人民生存的國家而言,城市重建和古跡修復是一項艱巨的任務。到目前為止,修復工程已耗時五年,包括在9公里的范圍內,已經重建或修復了650米的露天市場。 參與該項目的建筑師說,修復工作還將持續“十到二十年”。 迪瑪·戴尤布說:“考慮到現在可用的專業知識和資金,我贊賞當地正在進行的修復嘗試,但在技術層面上還有很大的改進空間。” 但現在還沒有總體修復戰略,只能憑借個人和機構的努力。目前,最大的挑戰是在可以想象的最困難的情況下恢復敘利亞的城市精神。

注:本文編譯自《衛報》評論員諾曼·穆爾(Rowan Moore)《被炸毀的敘利亞地標建筑如何從廢墟中崛起?》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司