- +1

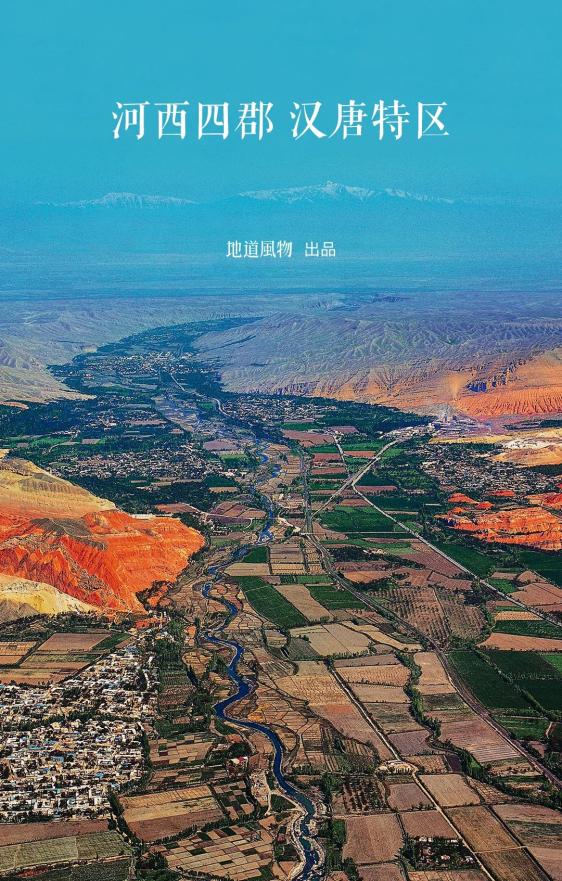

河西走廊,憑什么成為漢唐的“經濟特區”?

原創 風物菌 地道風物 來自專輯地道風物·敦煌

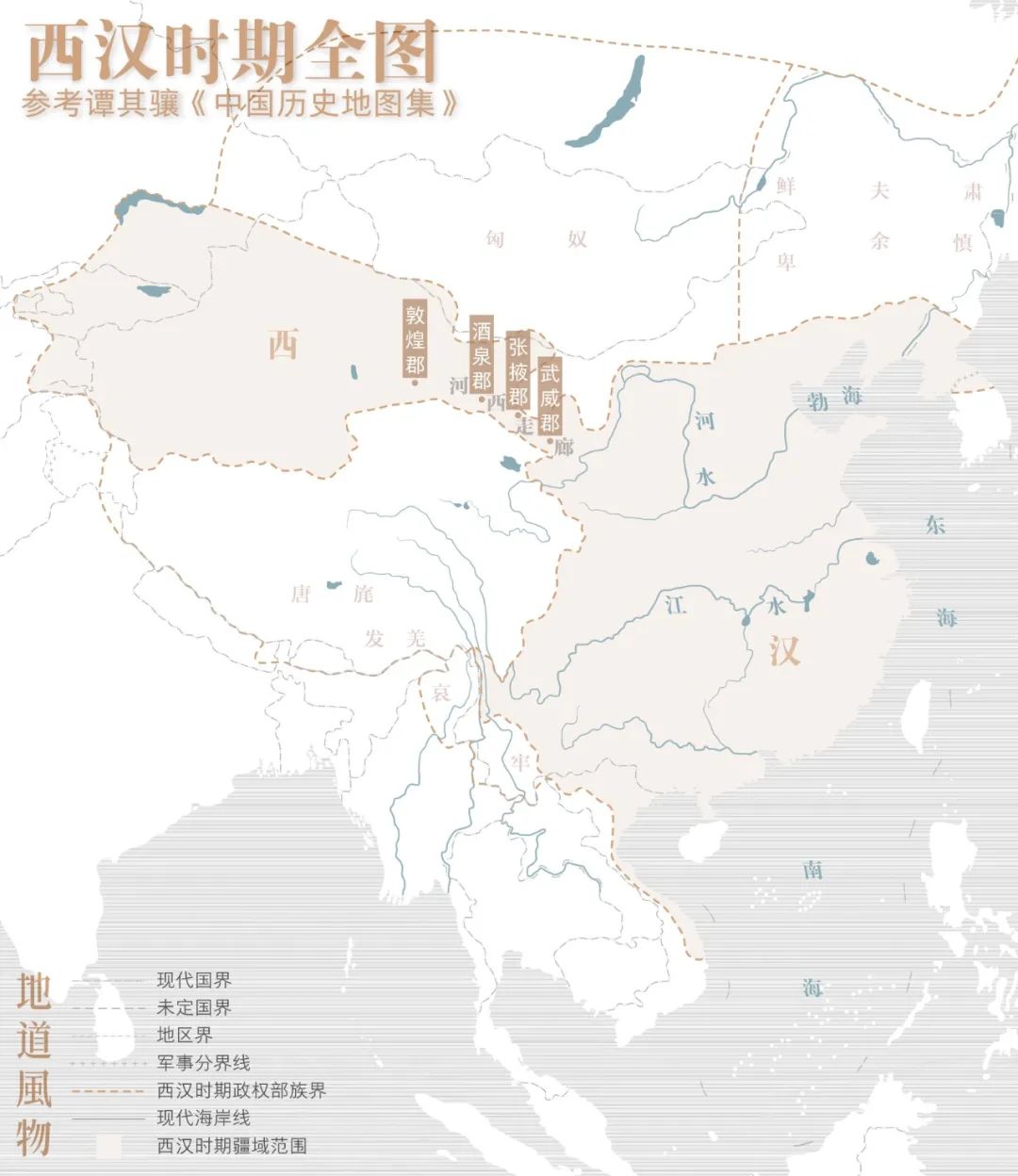

敦煌,為漢代河西四郡之一。當我們將目光投向范圍更廣的河西走廊,就會發現在陸地時代,河西四郡組成的“敦煌-武威城市群”,恰如今天海洋時代,由香港、深圳、廣州、澳門領銜的粵港澳大灣區。

從西北到東南,從陸地絲綢之路到海上絲綢之路,從一個開放時代,到另一個開放時代——主角輪替,歲月流轉,一張一弛間,已是兩千年...

在現代人眼中,開放,似乎是沿海城市的“專有名詞”。

然而,早在2000多年前,一片位于中國西部、身處亞歐大陸腹地,被高原、山脈、沙漠、草原包圍的狹長區域,卻站在了那個時代“對外開放”的前沿——

河西走廊

▼

( 大漠駝鈴,是河西走廊上夢幻般的聲音。 攝影/林北岸)

這里是東西方文明融合碰撞的交匯之所。絲綢之路的駝鈴聲聲,敦煌石窟的漫天佛陀,她站在“東西方文明的十字路口”,搭建起一座各路商賈云集、四方風物薈萃的大舞臺。

▼

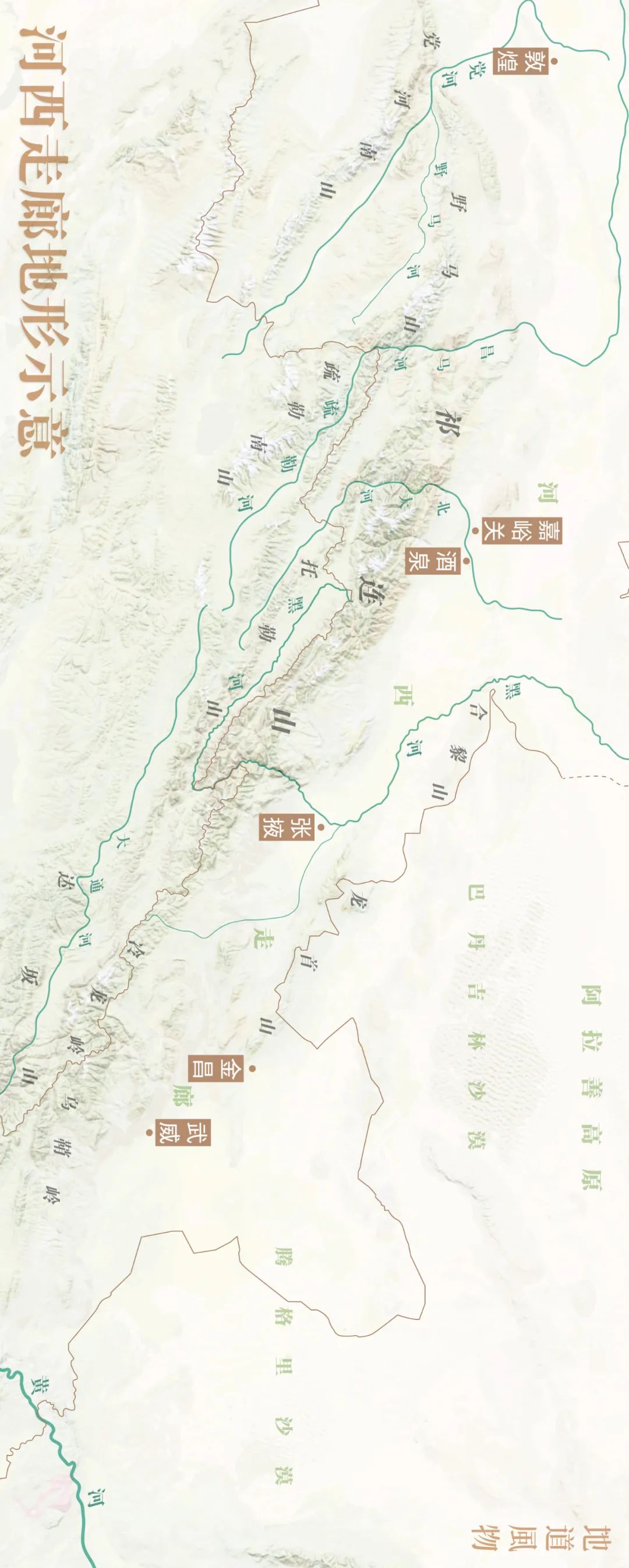

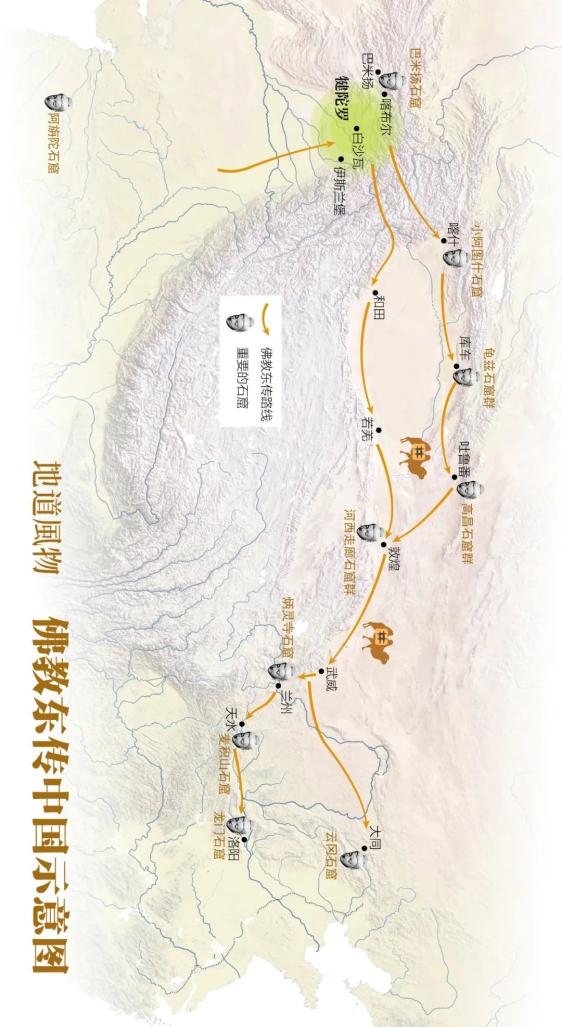

(點擊下圖,查看“河西四郡”變成今天的“河西五市”。請橫屏觀看。制圖/可達鴨)

自西漢開始,河西走廊上就矗立著一片 “國際化城市群”——“武功軍威”的武威、“張國臂掖”的張掖、“盛大輝煌”的敦煌,“泉水若酒”的酒泉……它們連綴在一起,將中國的視野拓展到千里之外。

河西走廊,是一條跨越了2000年的開放之路。

在匈奴語里,祁連就是“天”的意思,而河西走廊正是“天邊”的一條大道。

她東起烏鞘嶺,西至星星峽,東西橫貫1200千米,連通了黃土高原與塔里木盆地;南北之間最窄處卻僅有幾千米,恰似青藏高原和蒙古高原遙相對峙,擠出來的一條狹長廊道。

走廊以北,合黎山、龍首山、馬鬃山連綿展布,并稱“走廊北山”,隔絕了延伸自蒙古高原的無垠沙海;南邊的祁連山則獨當一面,背靠著青藏高原,平均海拔達到了4000米以上,從山下平原仰望,的確是峰連天際,直指蒼穹。

所謂“春風不度玉門關”,的確,玉門關矗立在河西走廊的最西頭,而過了東端的烏鞘嶺,就從我國的季風區走向了非季風區、半干旱區走向了干旱區。

一方面,青藏高原的隆起,切斷了印度洋暖濕氣流北上的步伐,塑造了西北地區的黃沙戈壁、大漠孤煙;另一方面,祁連山則截留了空中的水汽,成為了伸向西北干旱區的一座濕島。

在這座與天同高的山脈上,覆蓋著3300多條冰川,儲水量約有1320億立方米,堪稱是一座巨型“固態水庫”;由于高海拔和濕潤氣候,祁連山上終年積雪,有時甚至會出現炎炎夏日里“六月飛雪”的奇觀。

而山上的冰川消融,雪水匯聚成流奔涌而下,則形成了黑河、石羊河、疏勒河三大水系,延伸出數十條支流,滋潤著整個河西走廊,讓她變得生動而多彩。這個星球上除了海洋以外,幾乎所有的地形地貌都在這條走廊上一一呈現。

當河水漫過山地,歷經1億多年的沉積、抬升、侵蝕和風化,塑造出了艷麗的彩丘和丹霞,猶如一道道在大地上狂奔的色彩,將河西走廊打造成一條繽紛“畫廊”。

當河水流向平原,在原本干涸貧瘠的土地上,點亮了一片片肥沃綠洲——敦煌、武威、張掖……這些雄城無一不是建立在綠洲之上,成為這條地理大通道上豐饒的“驛站”。

而在高山和平原之間,河水則灌溉出了一望無際的草原。尤其是橫亙在焉支山與祁連山之間的大馬營草原,水草豐美,極利于馴養馬匹。世界第一大軍馬場,山丹軍馬場就坐落于此,其歷史能追溯到2000多年前,第一任漢人“場長”就是驃騎將軍霍去病。

天生的優質草場,讓河西走廊成為了游牧民族的家園——羌、氐、月氏、烏孫、匈奴……這些馬背上的民族在河西走廊上往來馳騁、策馬揚鞭。

秦末漢初之際,發祥自今天內蒙古河套地區及陰山一帶的匈奴,在單于冒頓(mò dú)的率領下驅逐了月氏等鄰族,一統大漠,建立起龐大的匈奴帝國,成為了河西走廊的主人。

他們以祁連山下的草原為牧場,兵強馬壯號稱“控弦之士三十萬”;他們的婦女用焉支山上的紅花為顏料,為出嫁的新娘畫上艷麗的紅妝;他們雄踞在高原大漠上,虎視眈眈地俯瞰著東亞腹地的中原王朝,隨時準備鐵蹄南下。

這一次,河西走廊由一條天生的地理大通道,成為了游牧文明與農耕文明爭鋒相對的焦點。在游牧民族的眼里,她是水草豐美的后方;而對于中原王朝來說,這將是一次通向西域、走向開放的契機。

在中國的古代史上,最為繁盛者,莫過于漢唐。而散文作家鄭驍鋒寫道:“漢唐經濟文化之所以能享譽世界,皆因胸懷坦蕩,高舉著'開放'大旗。”

公元前139年,為了聯合被匈奴驅逐的大月氏,漢武帝決心征召勇士出使西域,以“斷匈奴右臂”,年紀輕輕的張騫站了出來,攜浩蕩使團從今天張掖民樂縣的扁都口,進入河西走廊,他的足跡遍及天山南北,深入中亞、西亞各地。

13年后,這個已然步入中年的陜西漢子,歷經兩次被俘,跨越千山萬水,終于回歸長安,并帶來了大宛、康居、大月氏、大夏等西域國家的詳細信息。這次壯舉,史家稱之為“鑿空西域”。

掌握情報之后,漢武帝反攻的決心更加強烈。公元前121年,19歲的霍去病兩度率軍西征,一次越過焉支山進擊千里,斬獲8900余人;另一次則繞道居延澤(今居延海),大破祁連山下的匈奴腹地。在河西走廊上,久久回蕩著匈奴悲歌:

“亡我祁連山,使我六畜不蕃息

失我焉支山,使我嫁婦無顏色”

兩次大戰之后,河西走廊納入中原版圖,四座雄城相繼拔地而起,并從一降生開始,就肩負著國家的興衰榮辱,它們是——

武威郡,彰顯的是漢王朝橫掃河西的“武功軍威”。

酒泉郡,代表對“城下有泉,其水若酒”的由衷贊嘆。

張掖郡,是“張國臂掖,以通西域”的開放決心。

敦煌郡,寓意“敦者,大也;煌者,盛也”的盛大圖景。

在這個過程中,各方人物陸續登場,將河西四郡打造成了“國際化城市群”。

帝王

對河西走廊影響最深的,首先是漢武帝。

在霍去病打通河西走廊之后,漢武帝隨即下令啟動了屯墾移民,陸續征調前去河西走廊屯田的官兵18萬人。這些士卒“無事則耕,有事則戰”,一面戍衛邊疆,另一面則帶來中原先進的農耕技術,將綠洲打造成良田沃土,讓河西走廊上回蕩起農牧融合的交響曲。

同時,長城、烽燧等防御工事以及郵驛系統也開始向西拓展。

在河西走廊最西端的敦煌,陽關和玉門關一南一北靜靜矗立;兩關戍卒日常所需的糧草,大多來自位于敦煌西北、疏勒河南岸的“河倉城”;當有緊急情況,信使則會通過附近最大的驛站——懸泉置,快馬加鞭上報長安。

盡管漢武帝一生心系河西走廊,但他從未踏上過這片土地;在所有大一統王朝統治者中,最早來到這里的是隋煬帝楊廣。

隋朝建立以來,隋煬帝先是恩威并施,制服了盤踞在絲綢之路上的突厥、吐谷渾和黨項;又制定了發展絲路貿易的國策,派大臣裴矩出使西域,摸清了由河西走廊通向地中海、波斯灣和阿拉伯海的道路,是為《西域圖記》。

到隋大業五年(公元609年)三月,最喜巡游的隋煬帝在張掖舉辦了一場盛會——這次盛會邀請了27個國家的外賓出席,十幾萬觀眾集中在數十里之內,焉支山下6天6夜都燈火通明、熱鬧非凡,堪稱一場盛況空前的“萬國博覽會”。而在宴會的最后一天,隋煬帝下詔在吐谷渾故地設立了“西域四郡”:鄯善、且末、西海、河源。

從漢代的河西四郡,到隋代的西域四郡,再到此后唐代的安西四鎮,通過河西走廊,中原的手臂伸得越來越長,開放的力度也越來越大。

僧侶

即便在漢唐之間的動蕩年代,河西走廊的開放屬性也未曾斷絕,反而吸引了大批僧侶。

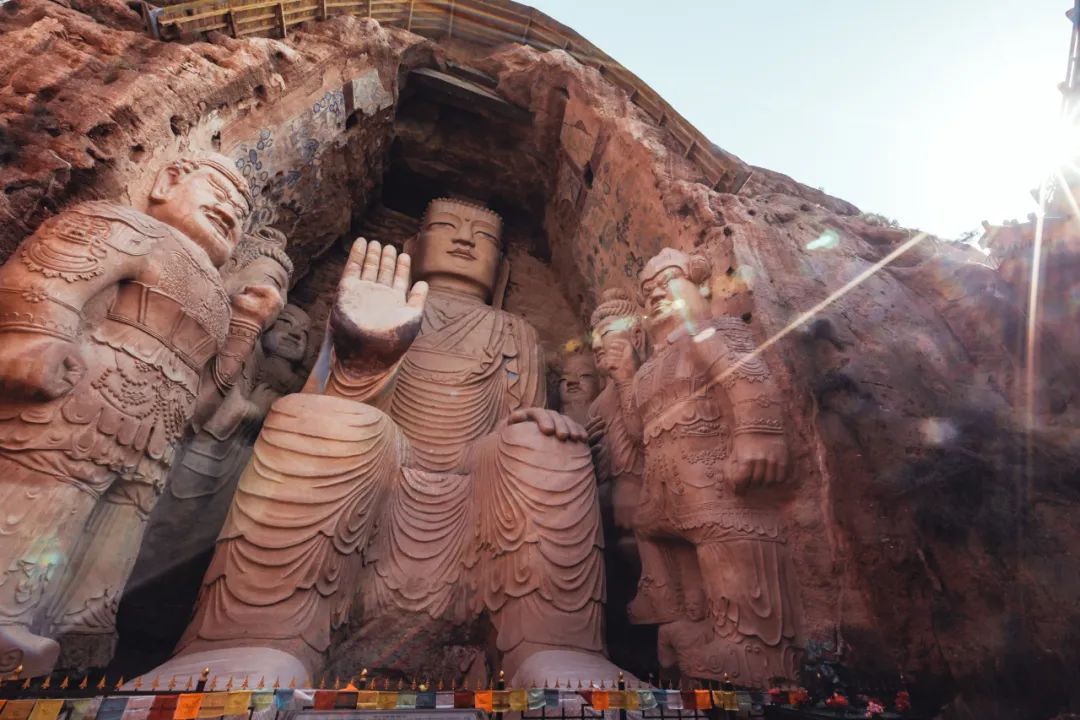

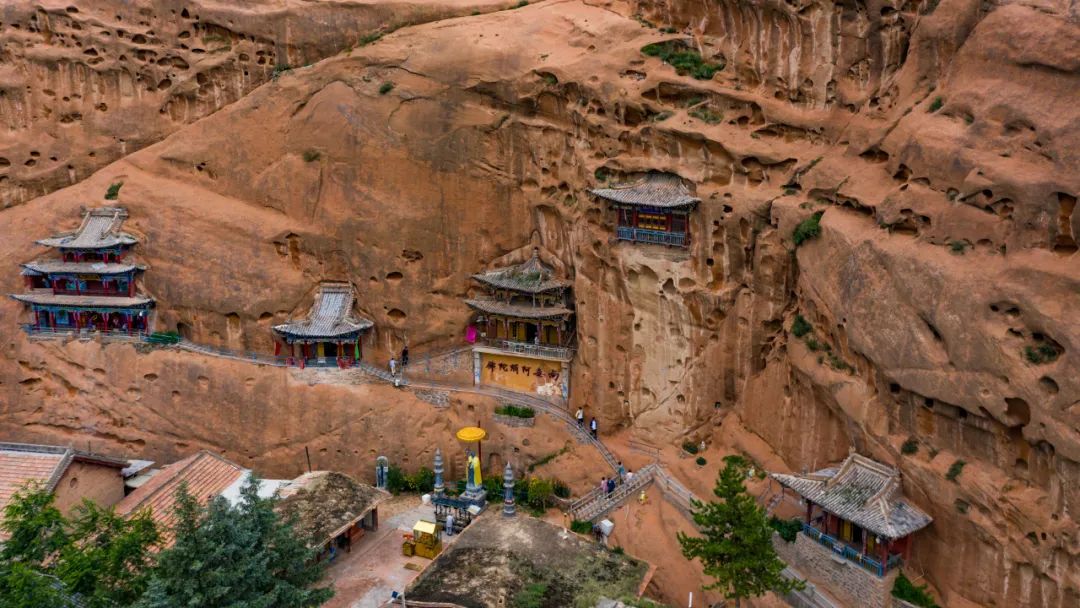

他們大多來自西域,從河西走廊一路東進。除了肩負著弘揚佛法的使命,為亂世帶來宗教的慰藉,他們還和當地居民一起,在河西走廊上塑造了最為輝煌的人文景觀——石窟。

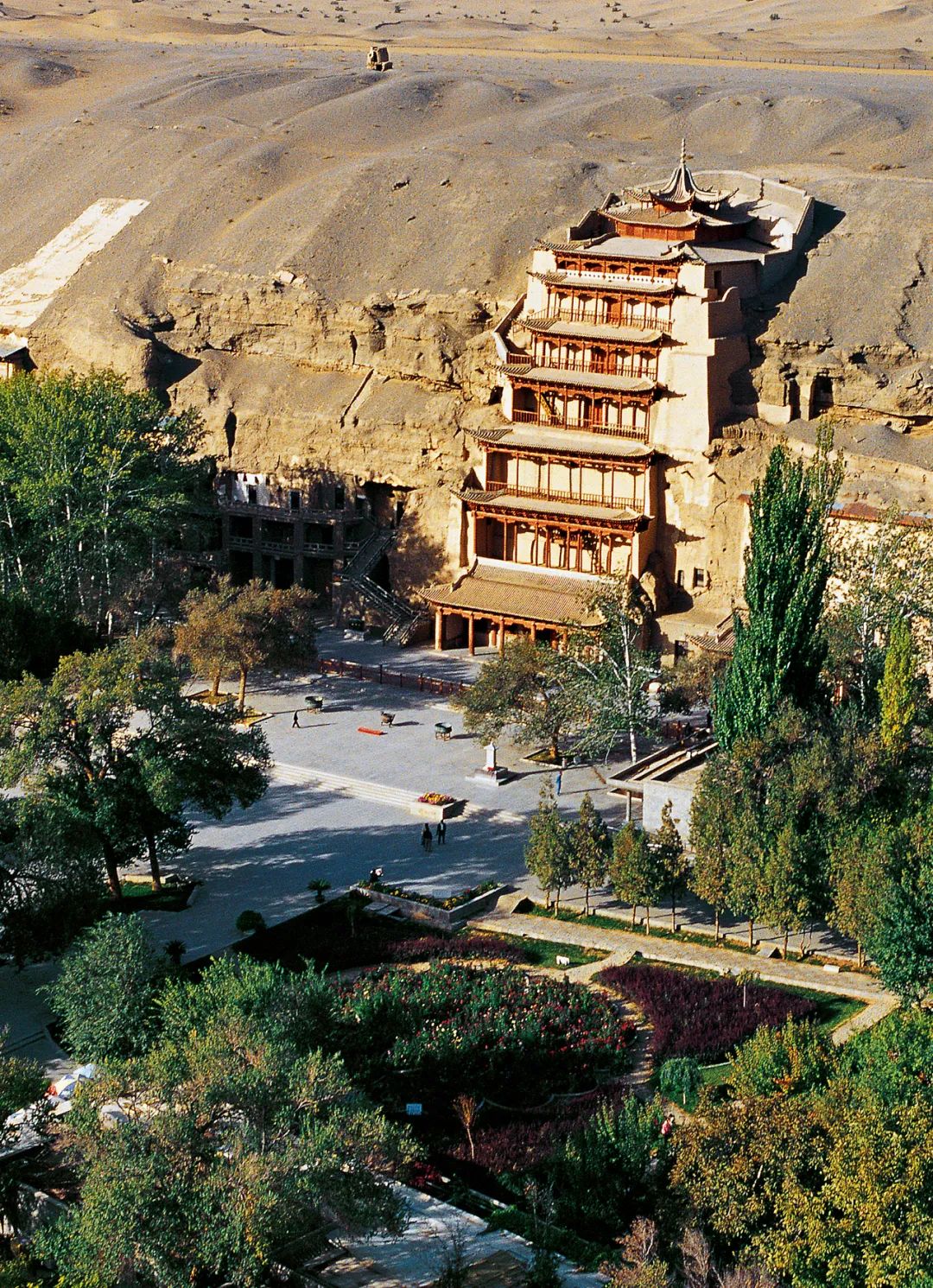

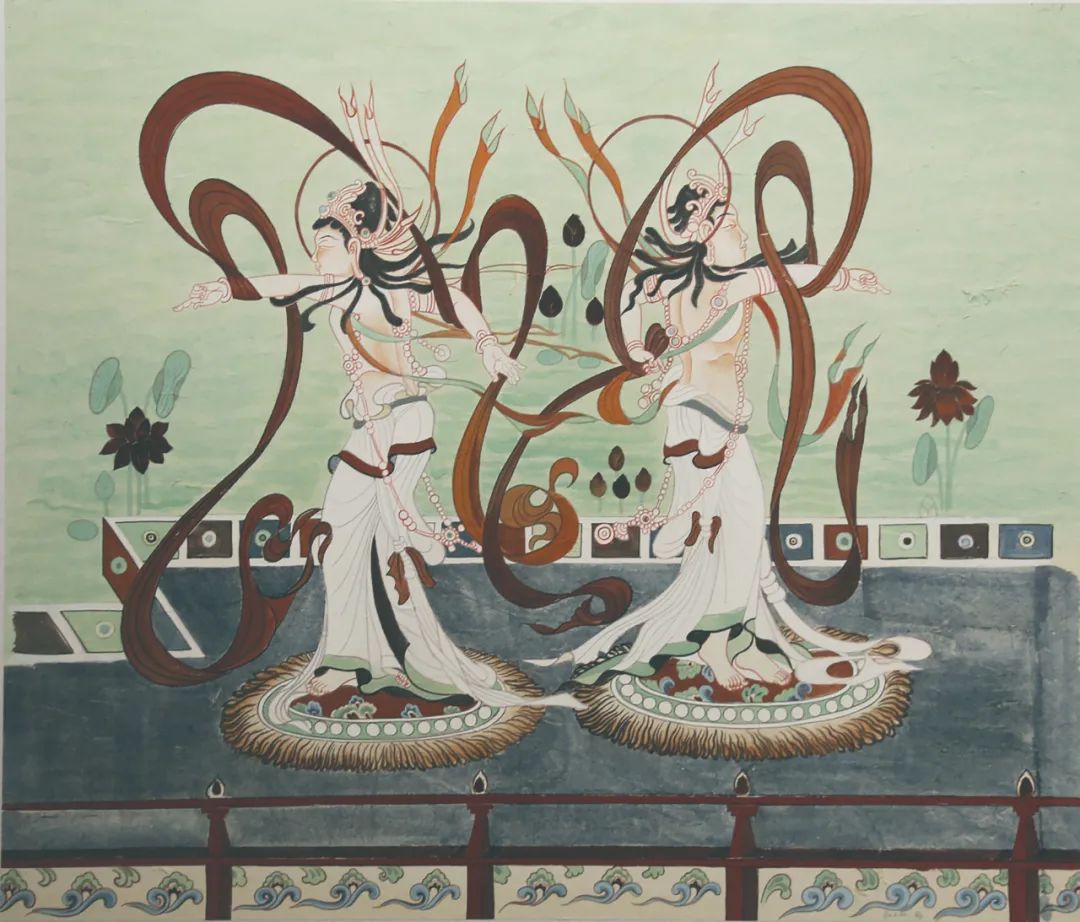

河西石窟是中國石窟的“開山鼻祖”,其中論歷史之久、規模之大、內容之豐富,首推敦煌莫高窟。公元366年,樂僔和尚望向鳴沙山時,突然眼前綻出萬道金光,仿佛受到了佛陀的啟示,因而“架空鑿巖,造窟一龕”,自此拉開了莫高窟千年石窟營造史的序幕。

從十六國時期一直到元代,敦煌莫高窟的開鑿從未停滯。到今天,這里還保存著735個洞窟、面積4.5萬平方米的壁畫和2415尊泥質彩塑;在其附近,西千佛洞、東千佛洞、榆林窟等石窟也相繼鑿成,形成了敦煌地區龐大的石窟群。

而要說對中原石窟的影響之深,則要屬武威的天梯山石窟。在十六國時期,定都姑臧(zāng)(今武威)的北涼國推崇佛教,國君沮渠蒙遜在天梯山的山崖間,建造了一尊大石佛像,并率先在此開鑿洞窟。

隨著北涼被北魏所滅,眾多僧侶也被遷至今天的山西大同一帶,并將涼州石窟的造像模式引入中原。云岡石窟中最早的“曇曜五窟”,即為涼州高僧曇曜所建;洛陽的龍門石窟同樣受到了“涼州模式”的影響。

河西走廊上連綿不斷的石窟,仿佛是佛陀一路走來時留下的足跡,所過之處,步步生蓮。

商人

到唐代,強盛的國力保障了河西走廊暢通無阻,將開放的力度推向頂峰,其中最有代表性的,無疑是絲綢之路上往來不息的商人。

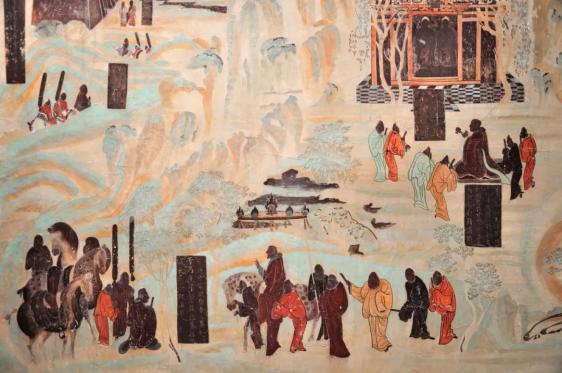

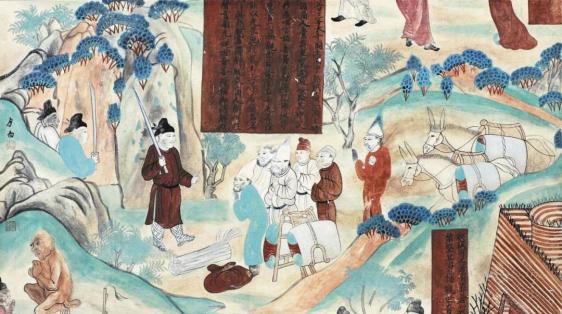

在敦煌莫高窟的壁畫中,依稀能窺見絲綢之路上商賈往來的盛況。

這些商人來自西域各國,大多數都被統稱為“胡商”。他們帶來的不僅僅是商品,更是方方面面滲透進唐朝人的生活方式——

緊窄修身的胡服、風靡一時的胡妝、膘肥體壯的胡馬、面粉制成的胡食、時而婉轉時而激越的胡樂,乃至活力四射的胡旋舞……這個被后人尊為“盛世”的時代,是處洋溢著異域風情,是處充滿著開放氣息。

而河西走廊上的城市,也因貿易往來成為了絲綢之路上的商業重鎮,敦煌被譽為“華戎交錯一都會也”,涼州(今武威)則有“河西都會”之稱。

這個時代的河西四郡,不僅是中原王朝對外開放的沿線城市,更像是當時的“自由貿易區”,足以稱之為“國際化城市群”。

文人

唐代的河西走廊太過迷人,吸引了一批批心懷封侯拜將之夢的熱血青年爭相投奔,以至于史書上有名有姓的詩人——李白、李賀、王維、高適、王昌齡、岑參、王之渙……都甘心成為那個時代的“西漂”。

他們傾慕漢朝的名將,或以少年將軍霍去病為偶像,“出身仕漢羽林郎,初隨驃騎戰漁陽”;或是更偏愛老牌名將李廣、衛青,“但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山”。

他們贊嘆塞外的風景,有的曾在出使西域時親眼目睹,“大漠孤煙直,長河落日圓”;有的光憑想象就能勾勒出奇景,“明月出天山,蒼茫云海間”。

甚至出現了一批專門以描述邊塞風光見長的“邊塞詩人”,在他們筆下,“涼州”、“陽關”、“玉門關”成為了高頻詞匯。

然而,“漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲”。當跳著胡旋舞的安祿山背叛唐朝,一場突然爆發的動亂席卷了整個中原。“安史之亂”后,河西走廊已逐漸落入吐蕃之手,她的命運和大唐一起走向了衰敗。

到宋元以后,海上絲綢之路已然開通,陶瓷逐漸取代了絲綢,成為中國的新名片;而版圖的擴張,使得河西走廊不再是邊塞,只作為國家西部的咽喉通道。

然而千年以來的開放、融合,在這片土地上留下了不可消磨的痕跡,也讓河西城市展現出與眾不同的絢爛多彩。

作為小麥進入中國的通道,河西走廊堪稱是吃面的集大成者,幾乎西北所有的面食,都能在這里出現:牛肉面、臊子面、拉條子、搓魚子、窩窩面、油潑面、炸醬面、干拌面、肘子行面、洋芋面、青稞面、黑面、涼面、堿面、炒面、牛羊肉燴面……

而相比外界對“甘肅人只吃牛肉面”的誤解,更多經典的美味則隱藏在走廊深處——敦煌的驢肉黃面、胡羊燜餅,武威的“三套車”(餳面、鹵肉、茯茶),張掖的牛肉小飯、臊面、炒炮,金昌的雞肉墊卷子……在這里,面食可以有一千種姿態,突破了想象力的界限。

而作為佛教傳入的必經之所,河西走廊上富集了中國石窟之美。從鳴沙山下的敦煌莫高窟,到瓜州的榆林窟、張掖的馬蹄寺石窟、武威的天梯山石窟……在這條1200公里的通道上,數十座佛教石窟連綿展布,構成了龐大的石窟藝術群。

其中最為知名的敦煌莫高窟,不僅影響著中國人審美——壁畫上的“飛天”形象成為甘肅最具辨識度的標志之一,“九色鹿”的故事也是家喻戶曉、婦孺皆知;更是孕育出一門特色學科——敦煌學,所謂“敦煌在中國,敦煌學在世界”,它在中國文化與世界文化之間架起了一道橋梁。

今天的河西走廊,依然充滿著生機和活力。

她是全國最大的蔬菜、瓜類、花卉等對外制種的產業基地,這里生產的玉米種子,占據了全國玉米用種需求的一半以上,將河西走廊渲染成一條“黃金走廊”。

她將干旱地區的“風”與“光”轉換成了電力,戈壁上矗立著大批的風車群,園區里遍布著成片的光電板,將這里特殊的氣候化作清潔能源。

當直通天際的公路延伸向祁連山區,穿行在丹霞和彩丘之間;當迅疾如風的高鐵飛馳在絲綢之路上,越過了陽關和玉門關。不知古老的河西走廊,這條2000年的開放之路,是否會想起她年少青蔥時的模樣?

- END -

文丨九月

圖片編輯丨吳學文

地圖編輯 | F50BB

版式設計 | 楊柳青

繪圖 | 孫大仙工作室、可達鴨

封圖攝影 | 石耀臣

*參考資料

《開放!開放!開放!漢唐河西走廊的主旋律》

鄭驍峰 中國國家地理2016年01期

《河西走廊》 紀錄片

特別鳴謝

(排名不分前后)

中華書局 柴劍虹

中國文化遺產研究院 葛承雍

中國社會科學院考古研究所 巫新華

陜西師范大學歷史文化學院 沙武田

西北師范大學敦煌學院 田衛戈

首都師范大學 寧強

敦煌研究院 吳健、孫志軍、楊秀清、毛銘

南香紅、黃魯

閻京生、王昱珩、宋壯壯

本文版權所有——微信公眾號:地道風物

未經許可,請勿轉載,違者必究

原標題:《河西走廊,憑什么成為漢唐的“經濟特區”?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司