- +1

《樂夏》改編賽:草根的詩意VS郭敬明的文學世界

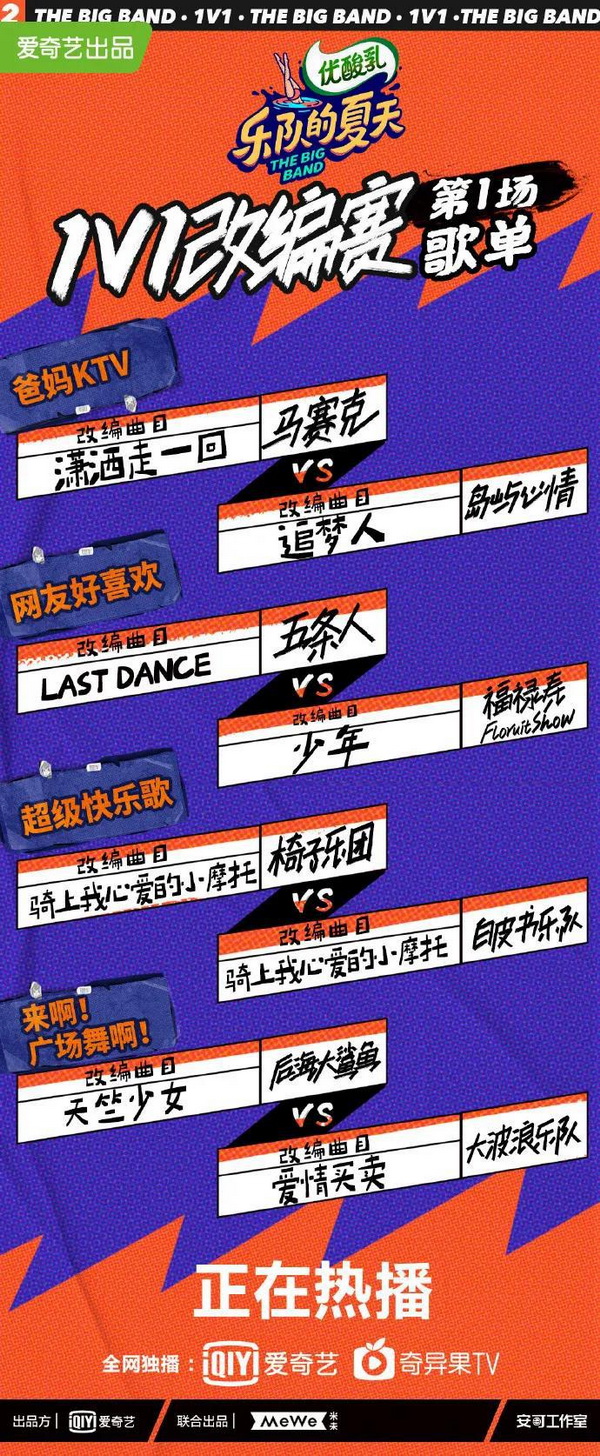

上周《樂隊的夏天2》改編賽,改得最好的兩首是五條人的《Last Dance》和大波浪的《愛情買賣》。兩首出來的效果都是大俗大雅,跳出窠臼,證明藝術不是源于生活卻高于生活,而是從哪里來,又回到哪里去。管它出自哪里,吃透生活,吐出來的就是好東西。

節目組準備的十組題庫乍一看像坑,故意使壞呢。如果鄙視鏈存在,十個分類的位階都在“樂隊音樂”之下。“樂隊音樂”代表脫產創作,“題庫音樂”就是旗幟鮮明的商品屬性。它們各有目標受眾,或是廣場舞大媽,或是年輕粉絲,國風控,中年人,隨機聽蝦米失戀歌單或QQ音樂流行榜單的人。群體之間會有重合,但大多數類別都有自己的一套生產規則,可以量產。量產演變為細分,配方固定,約等于平庸(除了少許拔尖之作)。

不少樂隊勉為其難,抱著矮個里拔高個的心態選歌,驕傲又無奈,“我這輩子怎么會坐在這兒看這個呢。”抱著居高臨下的想法,就會在改編時盡量注入個性、技巧、高級感和現場性。總之改得離原作越遠越好,否則怎么化腐朽為神奇。

題庫歌的共同點是流行。流行是硬指標,意味著深受全國大部分人的喜愛,歌詞、旋律淺白易記,情感傳遞直接。你心里高興或者不高興,這些歌張口就能唱,動動腳就能跳。有些歌是真垃圾,有的雖粗鄙,但意真,就看改編者能不能看到,選出來,讓它散發詩意。

五條人和大波浪的改編出發點非常一致:都很尊重原作,改的時候沒有一心想要展示技巧和高級,用知識和精神層面的露出為原作拔高層次。

兩支樂隊對兩首歌是平視的。他們改得不勉強,毫無屈尊俯就之態。阿茂愛伍佰是意料之中,李劍唱完就說想跟原唱慕容曉曉合作,臺下有樂隊笑得好像他在反諷。

《Last Dance》和《愛情買賣》兩首爛(浪)情歌,里面的人愛來愛去,走走留留,愛恨情仇,滋生憂愁。再細致入微的愛情,翻譯成大白話也就是這副樣子。

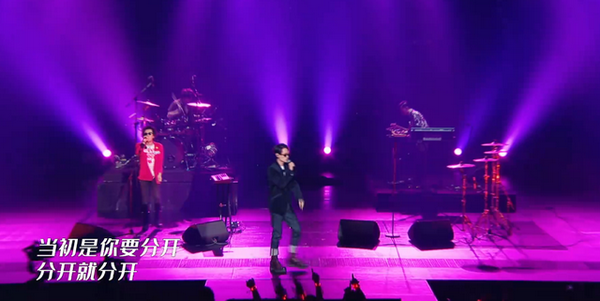

五條人《Last Dance》

五條人跟伍佰蠻像的,他們走在街上都不會目中無人,能看見很多很多。伍佰拿個相機(有時候是手機)孜孜不倦地拍臺北,五條人用眼睛拍快照,把世情片段錄進歌里。這種做法并非出自傲慢的“藝術家人文關懷”,而是自然而然地看見-記錄-提煉的本能。

草根和詩意的對立本系人為制造出來。草根可以很丑陋,也可以充滿詩意。情況很復雜,復雜才有趣。熟悉哪里,就徹底地觀察哪里,藝術就是這樣從生活里破殼而出。

五條人和伍佰如果不是出生在小地方,而是城市中產社區或上流社會,也會用同樣的方式觀察和記錄,不存什么偏見。

普魯斯特出版前一兩卷《追憶似水年華》的時候,輿論把他形容為一個向往貴族社會的小資產者,眼中筆下全是上流社會聲色。要到很久以后,人們才發現他的野心,他要揭示的是時間的真相。巴爾扎克、托爾斯泰、普魯斯特、曹雪芹,最厲害的現實書寫者也都是飽含詩意的人。他們生在哪個環境就寫哪些人,不分高低貴賤之分,只有吃透生活的程度是否到位而已。

伍佰的《Last Dance》,就是要唱得帥,唱得情真意切,穿得光鮮靚麗;銅管就是要明亮動聽,霓虹廣告必須彈眼落睛。這是一首情歌啊,五條人一頭扎進去,又唱又演,散發的氣息像雄性動物發情一樣明確,身姿盡可能騷情迷醉,用電吉他的嘯叫最后再抓撓一把觀眾的心。做到盡,環境情緒渾然一體,就是這支歌的詩情畫意。

大波浪《愛情買賣》

大波浪的《愛情買賣》也很抓要害。他們的電子像上世紀八九十年代香港流行音樂里的那種,好聽實在,不來電子前瞻性、氛圍感、超人性那套虛頭八腦的。《愛情買賣》原作里面褊狹、魔性和危險的味道,在受過都市文明熏陶的人聽來簡直難以忍受。它讓人想到粗鄙的愛情,充滿叫嚷和拉扯,容易傷人自殘。

大波浪選擇不美化,還變本加厲地用抽搐、嘶叫和囈語突出別人唯恐避之不及的“土味”。改編的效果和《Last Dance》一樣,以好聽易感為榮,卻不是“好聽”元素的拼湊,而是有血有肉的一首歌。

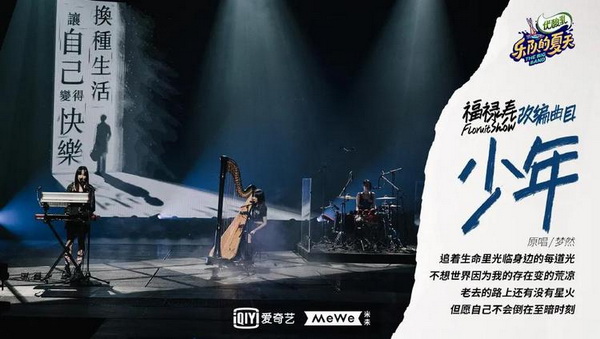

用《少年》的改編干掉五條人的福祿壽,姑娘可愛,徹夜編曲很努力,但作品確實不好。

福祿壽可能自己都沒有意識到,她們在這首歌里用到的方法:過橋鏗鏘的節奏,壓低扮酷的唱腔,結尾性感的哈氣,靠情緒堆疊制造的高潮,包括中性著裝風格,隨便打開一個音樂類節目都能聽到/看到。以為跳出從前“冰雪飛”時期的迎合大眾做了自己,新的“自己”只是舊腳本升級換代。看上去高級,仍是時代變化、包裝手法進步的產物。

她們選的歌就是包裝精美的空屁。《少年》的那套邏輯大概產生于郭敬明的文學時期,特點是精心地遣詞造句,打造由“少年”“疼痛”“執拗”“初心”構成的世界。

這個世界后來在網文、熱搜和10萬+推送的共同作用下更加壯大。直樸或復雜的情感被簡化成直戳痛點的標簽,一抽屜隨時取用的詞語。特定主題有特定的標簽/詞語群,講到青春必定熱血堅定,傳遞歸來仍是少年的信念,不顧現實世界萬千變化。

福祿壽強調“歌里的少年不是我們”。她們改了歌詞,是這樣改的:

不想世界因為我的存在變得荒涼(讓世界因為你的存在變得閃亮)/

老去的路上還有沒有星火(其實你我他并沒有什么不同)/

但愿自己不會倒在至暗時刻(只要你愿為希望畫出一道想象)

還有一段:

“我不想愧對那晚星光/即使天從未亮/即使頭頂高墻”

改過的歌詞和原作有區別嗎?有,字詞升級,但還是空洞,漂亮詞句蓋不住只想縮頭當少年的愚蠢。這是聰明的投機,打開抽屜翻詞卡,客戶喜歡什么就送上什么。

張亞東很敏感,他大概也想到這些,索性讓她們用一個詞形容原曲,一個詞形容改編。福祿壽給出的兩個詞分別是“光芒萬丈”和“向死而生”。又是兩個漂亮詞,寫進歌里也好,說出口也好,時髦體面,話畢期待掌聲的響起。現場果然響起了掌聲。

“撈五條人”的梗繼續,福祿壽收獲的掌聲和罵聲都將成為名聲的養料。這樣游戲就能進行下去了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司