- +1

走讀城市|下揚州③:泡澡堂,過日子

揚州自古就是消費城市,繁華時這樣的生活方式是奢靡,而衰敗時則被認為是頹廢,常被人貼上懶散、消磨意志、不思進取等標簽。其實,無論是吃早餐還是洗澡,都是人的基本生理需求,揚州人不過把這些做精致了。

揚州人的日常生活被概括為“早晨皮包水,晚間水包皮”,“皮包水”說的是吃早茶,“水包皮”指的是泡澡。20世紀30年代,在激怒揚州人隨之引出一場全民官司的《閑話揚州》一文中,易君左說揚州人是:“上午皮包水,下午水包皮”。其實這兩種說法對泡澡的時間表述都不全面。揚州還有句俗諺:“飽洗澡,餓剃頭”,準確地說,揚州人是“飯后水包皮”。盡管養生專家認為,吃飽了不宜立即洗澡,但作為揚州人的我一直秉持吃過飯才去泡澡的生活習慣。

浴室的格局

浴室舊稱“混堂”,指的是不分身份貴賤的大眾沐浴空間。揚州話叫“澡堂子”,洗澡就叫“泡澡堂子”,講究的是一個“泡”字。傳統浴室的水源是井水或河水,燃料是煤炭和柴草,用鐵鑊加熱泡澡用的水,上午開爐燒,中午開門納客,晚飯后封爐。無論何時來泡澡,絕不會讓浴客感到冷。對于老浴客來說,“池暖汽圓”是衡量浴室優劣的標準。而現代浴室是用鍋爐燒自來水,幾乎不可能維持不間斷地運轉,這就難以保證“池暖汽圓”。新世紀初,許多浴池又開始使用外供熱水,雖然降低了浴室燒水的成本,但“池暖汽圓”就再也無從談起了。

揚州老浴室的浴池里間為暖池,外間為涼池。暖池基本設置要有頭池與大池,更老式一點的還設有二池,位置、水溫、面積介于頭池和大池之間。頭池在浴池最里面,面積最小,水溫卻最高,多達70℃以上,頭池上覆木柵,用于蒸汗、毛巾引水燙癢,特別是供浴客用來燙腳丫。大池的水溫適中,常在40℃左右。頭池下有燒水鐵鍋,通過池底端角部的排水口,將熱水注入鄰池,而排水口閑時用布包木塞塞住。浴室開門納客前,大池還要加入適量冷水,擦背師傅會拿工具入池攪勻水溫。暖池的門是獨扇門,配有伸縮裝置,進出后會自動關閉,保持熱氣不外散。在暖池泡久了,浴客要出來透氣,外面的涼池備有長條石凳或木凳供其休息,涼池也是擦背助浴、淋浴的場地。

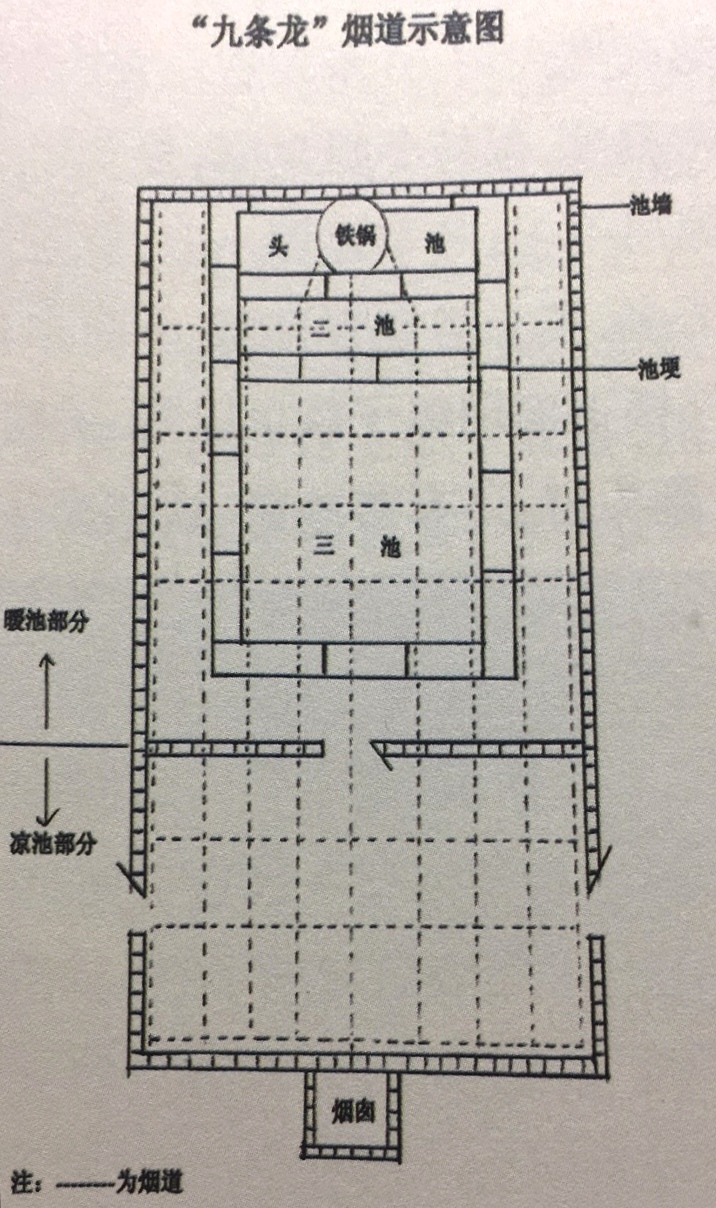

“九條龍”煙道示意圖。 圖片來源于《在水一方——揚州沐浴文化》一書

老浴池的地下層由鍋灶和煙道構成,俗稱“地龍”,煙道縱橫分布于暖池的底部,縱向多的有九道,稱“九條龍”,最終都通向浴池外墻上的煙囪。這樣設計能最大程度利用鍋灶的熱能,將其傳導到浴池地表,又避免了煤煙直接排放室外。

平時,揚州的小孩一旦患上傷風感冒,想出汗驅寒,或是上班族要消除一天的疲勞,改善睡眠,或者老人為了舒筋活血,提高新陳代謝,首選都是去趟浴室,真正做到了“洗洗澡”“出出汗”“紅紅臉”。

泡過的皮膚便于擦洗。一般人的后背,手難著力擦到全部。如若不是結伴而來,擦背必請浴室的師傅助浴。涼池的空間有限,有的浴客就坐著擦。而不像現代浴室會專辟助浴區,浴客全都躺著擦。擦背的工具是師傅的手裹上毛巾,到后來才有人發明了專用的擦澡布。名為擦背,實際是擦遍全身。至于修腳、采耳、捶背、足底按摩、拔火罐、艾灸等,是沐浴后的衍生服務,不須細說。

浴客出浴后,在涼池由師傅用手裹著毛巾助浴擦背。 圖片來源于網絡

堂口服務是整個浴室的中樞,至少有三人,其中以一人為主事。他們負責迎賓,安排鋪位,將客人脫下的衣褲用叉棍叉到鋪頂的衣樁上。鋪位緊張時,他們就先將客人的衣物打包,待有空鋪,整理后再移包過去,待客人出池時,告知他鋪位。堂口服務還包括端茶倒水,幫助躺下休息的浴客蓋上大浴巾,安排修腳、捶背等等,做到知曉顧客喜好,眼觀六路,耳聽八方。

浴客浴后出池,堂口師傅便會大聲吆喝“上水嘍!”然后,浴室會有專人遞來熱毛巾,幫浴客從頭擦到腳。這種熱毛巾,經高溫脫水,觸手嫌燙,但擦拭爽身,揚州人稱“手巾把子”。每個堂倌都會“飛”熱毛巾,揚手一揮準確地飛到浴客手上。忙時,總會多飛一次“手巾把子”給客人,實際是嫌其休息時間過長,催促讓出鋪位。

“飛”毛巾。 圖片來源于網絡

老浴室的大廳設有通風采光的氣樓,可調節室溫,以達到冬暖夏涼。鋪位對稱排列,利于堂倌照應,浴客交流。出池后,浴客有躺有坐,喝茶抽煙,做小服務,吹牛聊天,古今中外,家長里短。浴室里,浴客們時斷時續地打呼聲,清脆悅耳“噼里啪啦”的敲背聲,“香干臭干,十二圩茶干”的叫賣聲,呈現著一派世俗景象,真可謂“小澡堂,大社會”。

揚州的老浴室。 圖片來源于網絡

老浴室最后的顏面

永寧泉是揚州現存最老的浴室,浴池門兩旁的對聯用楷書寫著:“身離曲水精神爽,步入瑤池氣象新”,橫額寫著“臨流”。池東門折扇形石額上刻有用隸書撰寫的“滌垢”二字,下款“丙辰首夏日”,此為清末書印大家吳讓之的手筆,距今已160多年。

揚州永寧泉。 圖片來源于網絡

浴室雖是世俗之地,卻也有風雅之筆。每家老浴室的池口都有對聯,這倒符合揚州的一句俗語:“堂前無字畫,不是舊人家”。仁豐里的雙桂泉對聯為:“滌舊垢以澡身,濯清泉而浴德”,橫批“太液香波”,“澡身”“浴德”均出自《禮記》:“儒有澡身而浴德”。灣子街的雙福泉對聯為:“潔凈浴池流涓澗,源淵滄浪泛清波”,橫批“云生處”,全聯14字的部首都是水旁。

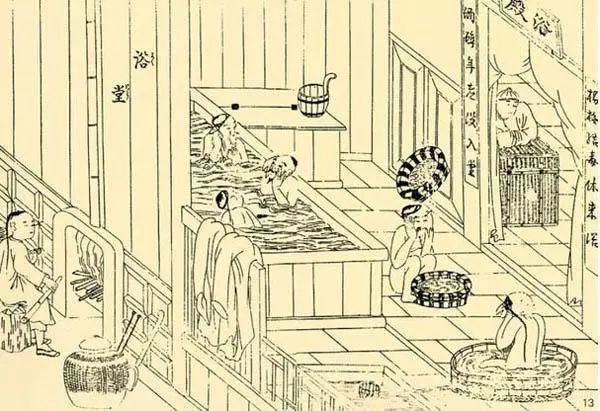

清代的浴堂。 圖片來源于《清俗紀聞》一書

清代乾隆年間,揚州浴室開始興盛,城內頗有名氣的浴室至少有九家。揚州城里以“浴堂”命名的巷子就有兩條,一條在舊城南城根,一條在新城東關街。城里還有一條名為“螺絲結頂”的巷子,“螺絲結頂”原本是這條巷子里一家浴室的名號,后來不知何時與“揚州十日”扯上了關系,說是“摞尸積頂”的諧音。要倘若真是如此,當年開浴室與洗澡的人膽都真夠大了。

到民國期間,這些清代的浴室大多還在,有些還沿用著舊時的名號。1949年前后,全城有32爿半浴室。而后,隨著公私合營、燃料緊缺、觀念轉變等接踵而來,到了20世紀70年代中期,城區的浴室已不足10家,而當時揚州的人口接近20萬,洗澡常常要排隊,普通人家一般相隔一周至一月不等的周期到浴室去泡一次澡。

1980年前后,揚州的機關和大型企事業單位紛紛建立了內部浴室,緩解了部分市民洗澡難的問題。對于單位沒有浴室的人和普通百姓來說,就只能私下通關系找“澡券”。當時,躍進橋東的合成化工廠浴室辦得最成功,后來發展成了對外營業售票的公共浴室。但事實上,這類浴室只是解決了老百姓洗澡難題,已與老浴室的氛圍相去甚遠。

淮海浴室是20世紀50年代唯一新開的浴室,坐落于院大街,毗鄰皇宮、三元巷,聽說最初就叫“三元浴室”。當時,我父親在北郊工作,進城有近十華里路。淮海浴室距離他的單位最近,也是他最愛的去處。20世紀90年代初,這座浴室被拆除,那塊屬于文昌商圈的地皮上建起一座六層高樓,當時揚州地區第一家中外合資的商業零售店入駐于此,但隨后幾經易主,現在已是門庭冷落。

我孩提時代,哥哥經常帶我到離家很近的中華泉(當時叫“更新浴室”)泡澡,這家浴室也在20世紀末拓寬徐凝門路時被拆除了。

自20世紀90年代起,揚州城里的沐浴休閑中心層出不窮。這類浴室面積大、浴種多、配套設施齊全,提供的服務是其賣點,商業氣息濃厚,但并沒能繼承傳統浴室的精髓,僅是借殼生蛋而已。

教場浴室保留下來的建筑。 作者供圖

教場浴室開設于1930年,與當時的“九如分座”是一個老板。起初的名號叫作龍海泉,后稱西園、中央浴室、群眾浴室,共有六個堂口,規模為城中老浴室之最。教場曾是繁華之地、熱鬧之所,承載了一代又一代人的記憶,有的人甚至在此洗了一輩子澡。在新世紀初的那場城市改建中,教場浴室的浴池、“地龍”、堂口均被拆除,保存下的單片馬頭墻的牌樓和門前的三級臺階算是留了一點最后的顏面。現在,原址周圍灰磚建筑林立,都是些開了關、關了開的餐飲和娛樂場所。那座黃色的牌樓與中間那顆紅球特別顯眼,還有六扇不需再關閉的舊式窗戶。

教場浴室被拆后,城區僅剩下四家老浴室:三義閣的永寧泉、仁豐里的雙桂泉、古旗亭的三星、南門外大街的裕德泉。真是拆一家少一家!然而,拆去的又豈止是一座浴室呢?拆去的是當地百姓的生活方式,拆去的是漸已湮滅的民俗文化,拆去的是幾代人的集體記憶。

(本文作者王峰系揚州本地民俗和文史愛好者)

“走讀城市”專欄關注私人記憶里的城市舊貌和當下鮮活的城市新顏。每期專題將圍繞一座城或某一個城市切面展開講述,周一、周四更新。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司