- +1

戴希:安德森教授紀念會上那些讓人印象深刻的片段

原創 戴希 返樸

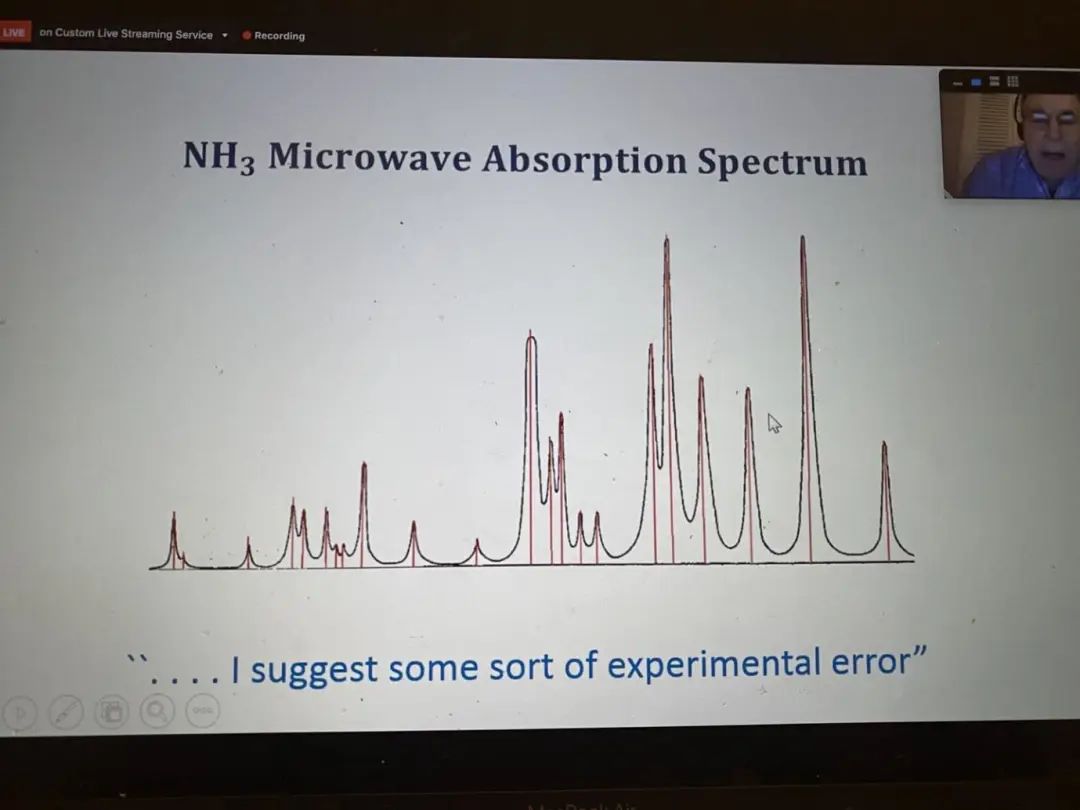

他的研究興趣永遠是由實驗結果而非數學結構的美妙觸發的,這一點跟狄拉克和楊振寧有所不同。

撰文|戴希(香港科技大學物理學系講座教授)

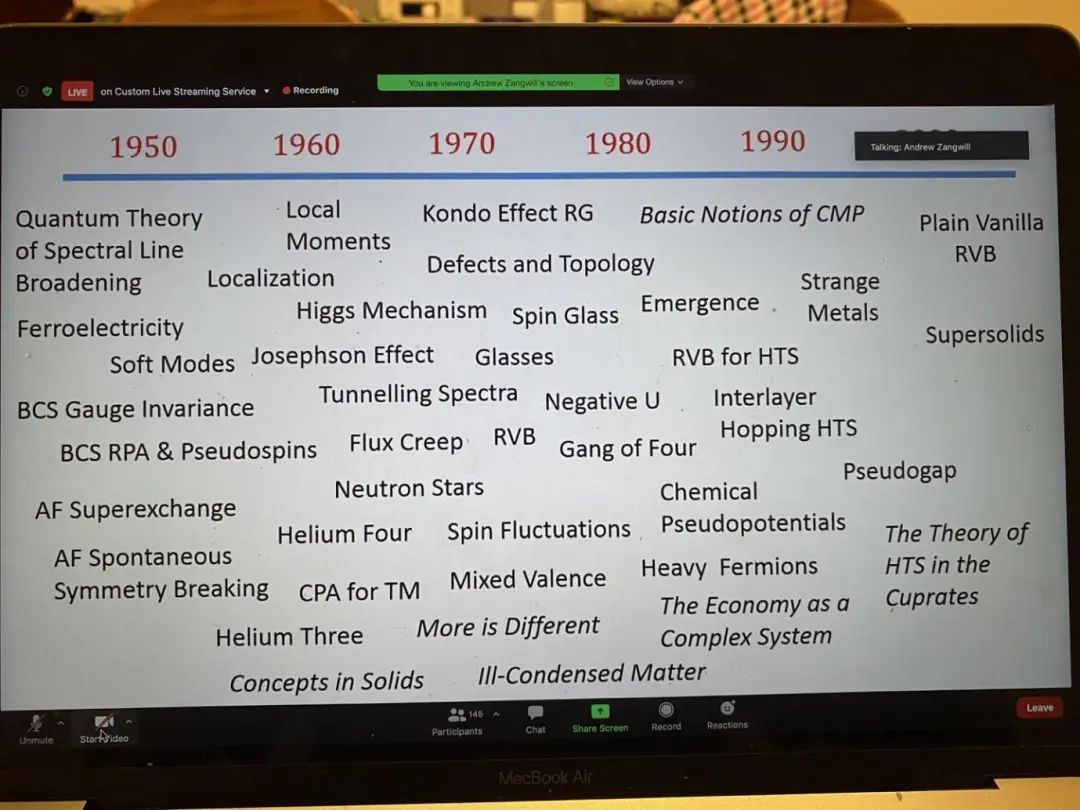

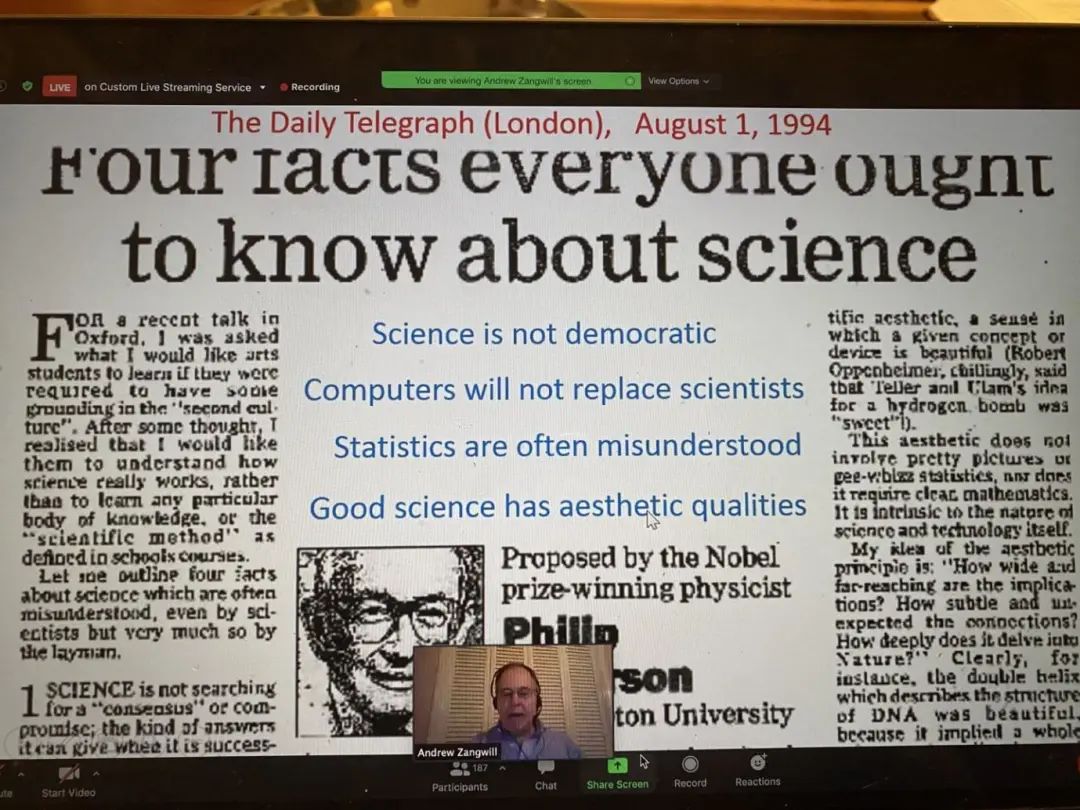

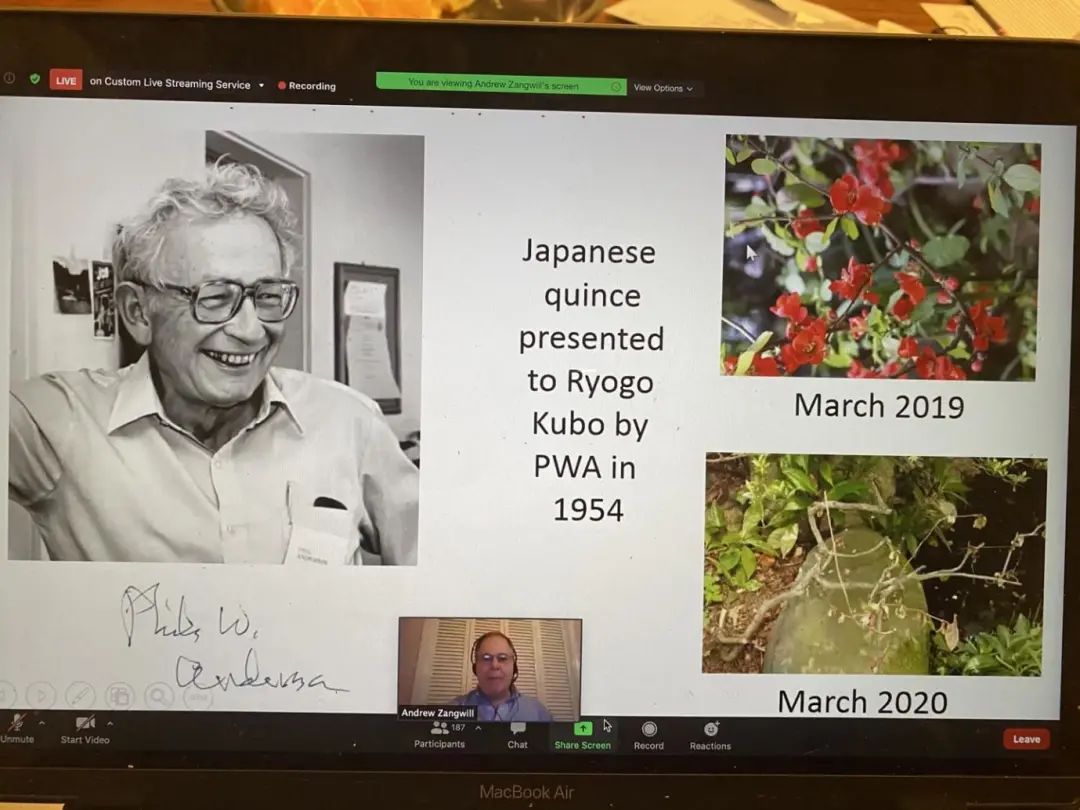

7月23日凌晨,我在線參加了ICAM年會上的紀念菲爾·安德森教授(Philip Warren Anderson,1923.12.13-2020.3.29)的專場研討會,來自佐治亞理工的Andrew Zangwill教授做了一個精彩紛呈的報告,帶著大家回顧了這位偉大的物理學家無比精彩的科學生涯。

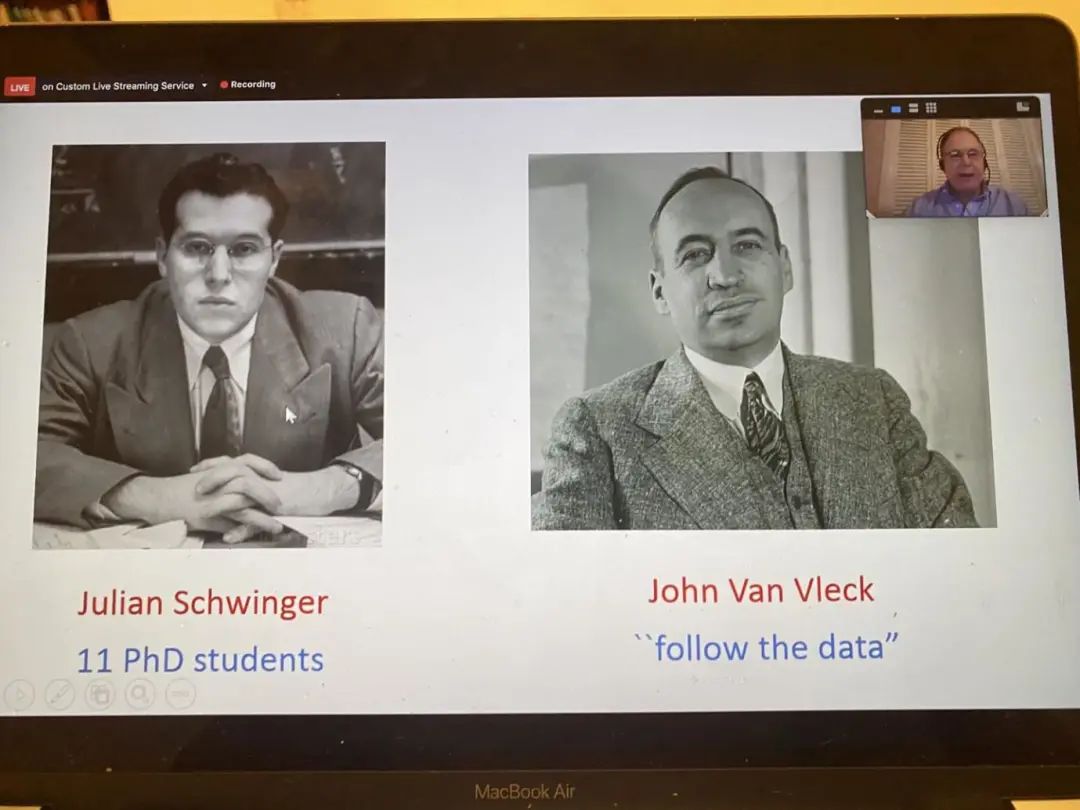

剛剛離世的安德森教授是普林斯頓大學物理系的榮休教授,他于1977年獲得諾貝爾物理學獎,是凝聚態物理的奠基人之一。對我來說感觸最深的,就是菲爾的研究興趣永遠是由實驗結果而非數學結構的美妙觸發的,這一點跟狄拉克和楊振寧有所不同。

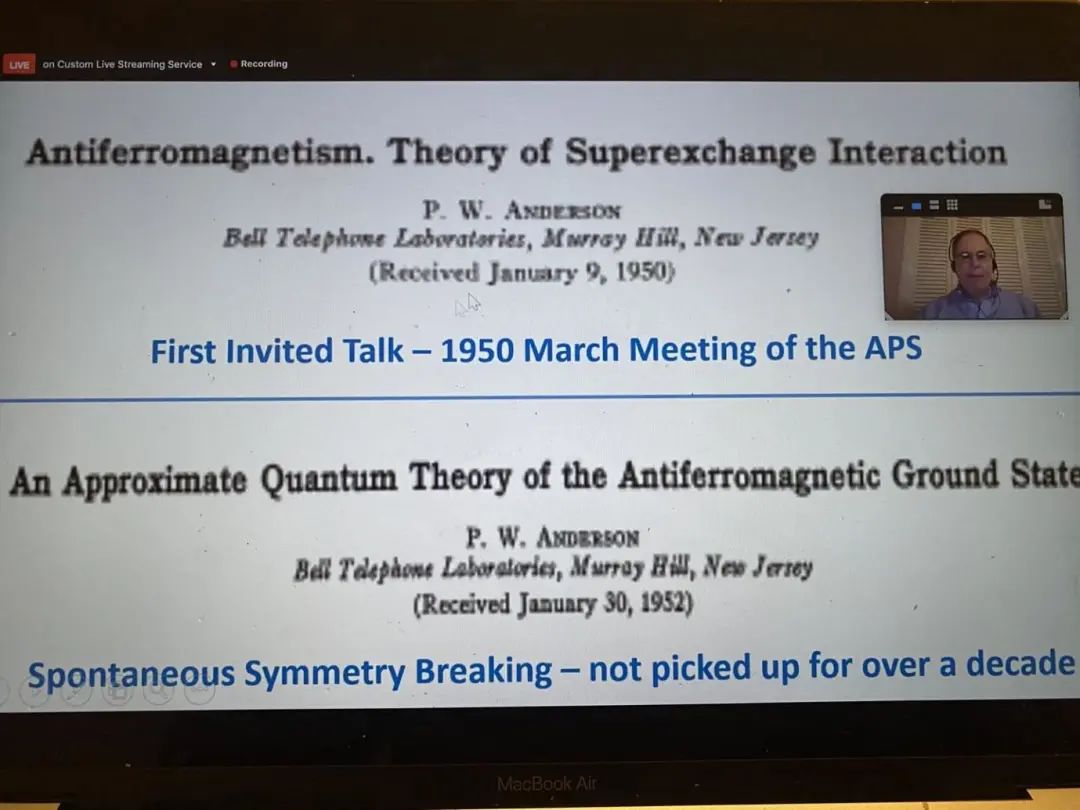

上世紀50年代,他到貝爾實驗室以后的第一個研究課題,是如何從理論上描述反鐵磁體材料及其相變,在研究中,他提出超交換和自發對稱破缺的概念。然后他的興趣轉到無序電子體系,其背景就是如何通過摻雜使得半導體導電的實驗問題。

50年代末,他的興趣轉到超導體,從研究超導體的集體激發模式到發現Anderson-Higgs機制,再從超導體的相位漲落到約瑟夫森隧道效應,其背后都是重要的實驗物理學問題。

70年代開始,他的主要興趣又回到磁學,這次他受到材料學家Matthias的影響。當時Matthias制備了一系列磁性金屬和非磁性金屬形成的合金材料,他請菲爾考慮一個非常現實的實驗問題,就是這些合金有沒有磁性,如果有磁性如何給出理論描述?在對這個問題的研究過程中,菲爾提出了安德森模型和解決Kondo問題的關鍵思想——重整化。通過對這類體系的思考,他又產生了自旋液體的想法,也就是共振價鍵態(RVB)。

菲爾的學術生涯最后面對的問題,就是銅基高溫超導體系的機理問題,這對他來說就好比是游戲打到最后一關跳將出來的超級大Boss。面對這個由實驗物理學家提出的艱巨挑戰,菲爾又一次早早地交卷了,他給出的答案跟常規超導體的BCS理論完全不同,是基于摻雜共振價鍵態的全新超導理論。雖然說菲爾后來對自己提出的這一理論發生過動搖,但最后他還是回到了最初的想法。也許有些同學會有不同意見,但我的看法是,這就是解釋高溫超導機理的正確理論,也是他偉大的學術生涯里最后的高峰。

下面,我來介紹一下這個報告中最令我印象深刻的一些片段。

最后,大家如果對這個精彩的報告有興趣,可點擊文末“閱讀原文”進入返樸微博主頁觀看錄像。

原標題:《戴希:安德森教授紀念會上那些讓人印象深刻的片段》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司