- +1

一個時代的影像:普林斯頓呈現《生活》雜志與攝影的力量

瑪格麗特·伯克·懷特、拉里·伯羅斯、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯、優素福·卡什、羅伯特·卡帕以及很多世界知名的攝影家,都與一本美國雜志《生活》有關。美國普林斯頓大學藝術博物館原定于2020年春季舉辦展覽“《生活》雜志與攝影的力量”,回顧1936年至1972年期間《生活》雜志周刊的創辦和發展,以及它如何塑造了美國現代攝影觀念。

由于疫情,美國普林斯頓大學藝術博物館目前不對外開放,“澎湃新聞·藝術評論”通過編譯特展“《生活》雜志與攝影的力量”的相關內容,為大家打開這本經典的雜志,回顧攝影的一段歷史。

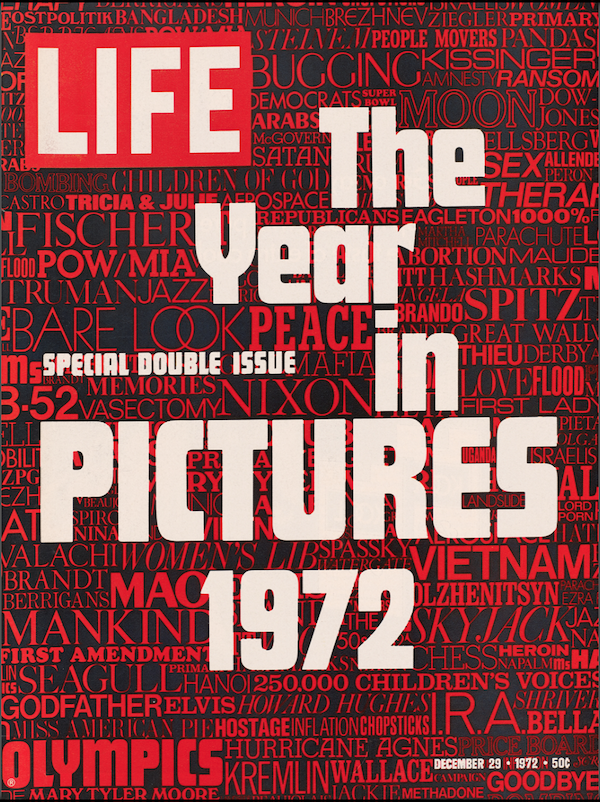

《生活》雜志由報業巨頭、《時代周刊》創辦人亨利·盧斯于1936年11月23日正式創辦,至1972年12月29日停止周刊發行,總計發行了1864期。從大蕭條時期到越戰,從諾曼底登陸到北平生活,從助產護士到黑幫大佬,《生活》的報道涵蓋了社會生活的方方面面,并且塑造了美國現代攝影的觀念。1969年,《生活》雜志巔峰期的銷量高達850萬份。

從大蕭條時期到越戰,美國人看到的大部分攝影圖片都來自插圖雜志。

瑪格麗特·伯克·懷特、拉里·伯羅斯、亨利·卡蒂埃-布列松、尤金·史密斯、優素福·卡什、羅伯特·卡帕……這些著名的大攝影家是如何與一份雜志合作的?那些廣為流傳的標志性的照片和專題攝影又是怎樣誕生的?

展廳現場

展覽的第一部分名為“獲得照片”。制作《生活》雜志的照片,影響因素是多方面的,包括任務細節、編輯對故事架構的主意、為工作挑出的特定攝影師,以及攝影師在如何捕捉最佳畫面、講好故事時的個人主張。

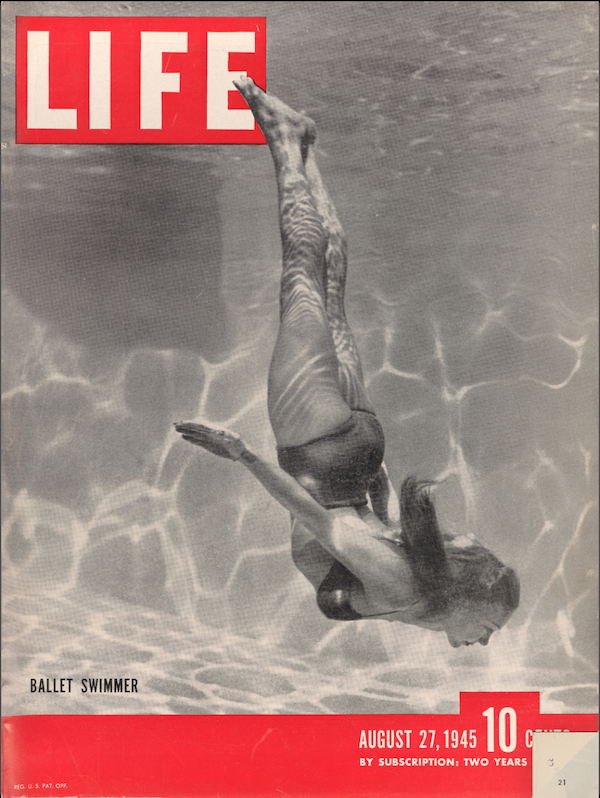

1945年8月27日《生活》雜志封面

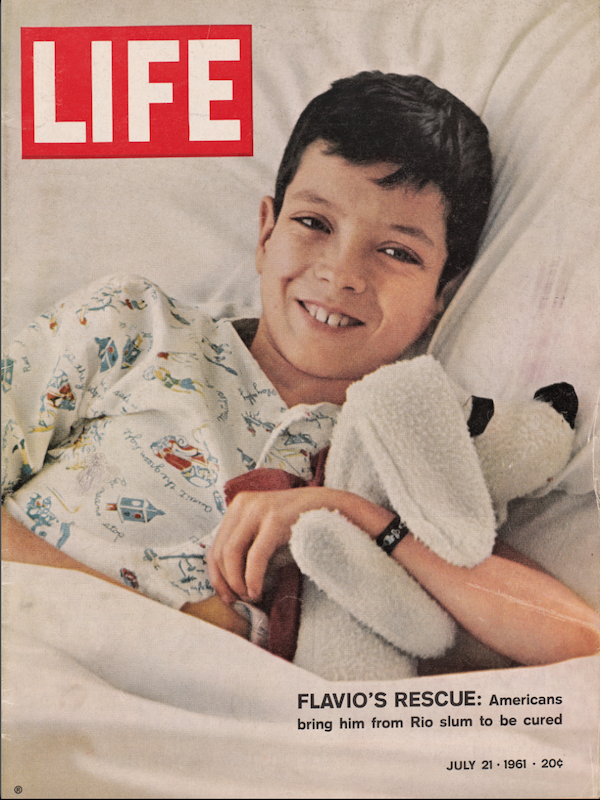

1961年7月21日《生活》雜志封面

《生活》雜志編輯希克斯(Wilson Hicks)曾說:“圖片故事始于一樁事件或一個想法。”編輯團隊把事件和想法轉化為任務交給攝影師,當然,有時候攝影師們也會自己講故事。

很多攝影師在長期工作中積累了特殊技能,因而成了拍攝某類故事的不二人選。接到任務后,攝影師會快速與研究者合作,組成“搭建故事小組”,并與記者一起出發。任務開始后,故事的焦點有可能變化,此時,攝影師的身份、眼界和臨場決定對照片生成便起到至關重要的作用。《生活》為讀者提供海量的故事和抓人的圖片,都依靠攝影師在特定現場對最佳構圖、用光和快門時機的把握。

上世紀30年代,報業巨頭、《時代周刊》創辦人亨利·盧斯(Henry R. Luce)受早期歐洲圖片雜志的啟發,創建了“實驗圖像部門”,意在為他的出版物加入更多攝影圖像,從而開創一本雜志。德國流亡者庫特·薩弗蘭斯基(Kurt Safranski)和一些供職于歐洲雜志的資深編輯,為《生活》雜志設計了全新版式,包括此次展覽中首次披露的“Dummy”雜志。“Dummy”雜志是《生活》的前身,盧斯將這些試刊郵寄給潛在的訂戶,包括《時代周刊》的廣告商們。盧斯精心編制了新雜志的宣傳資料,承諾“借助照相機神奇的再觀看,每周展現生活和工作中未被看見的方方面面。”

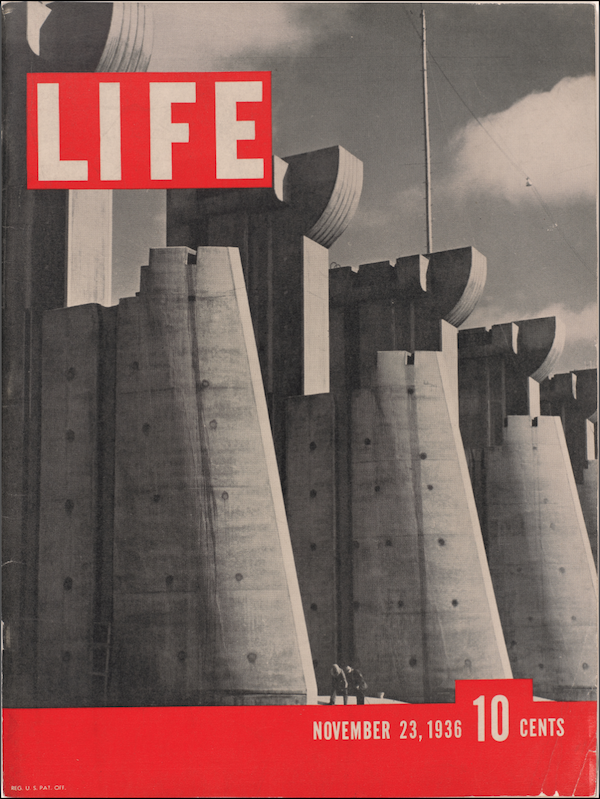

1936年11月23日,第1期《生活》正式發行。亨利·盧斯最初只聘用了4位帶薪攝影師,瑪格麗特·伯克·懷特(Margaret Bourke-White)是其中之一,也是《生活》早期唯一的女性攝影師。此前,懷特已經是亨利·盧斯另一本知名雜志《財富》雜志的名記,她把自己的攝影專長,現代工業和有人情味的故事帶進《生活》。首期《生活》,懷特接到的任務是拍攝佩克堡大壩的建設,大壩是羅斯福總統在大蕭條時期發起的一系列項目與計劃之一。

瑪格麗特·伯克·懷特通過電報與編輯朗韋爾(Daniel Longwell)交流,懷特說:“在不同光線下,我盡己所能拍攝了大壩的一切。”她的不朽的圖像使第1期《生活》封面熠熠閃光。

1936年11月23日,第1期《生活》正式發行,封面由瑪格麗特·伯克·懷特拍攝。

盡管擁有了遍布全球的駐地記者,《生活》雜志也會為特定的故事聯系自由攝影師以及購買獨立攝影師手中的照片。編輯愛德華·湯普森(Edward K. Thompson)就買過加拿大著名攝影師優素福·卡什(Yousuf Karsh,編注:他生前被譽為是“攝影界的倫勃朗”)拍攝的英國首相丘吉爾照片。卡什鏡頭下威嚴的丘吉爾肖像多次刊登在《生活》雜志上。

優素福·卡什拍攝的英國首相丘吉爾

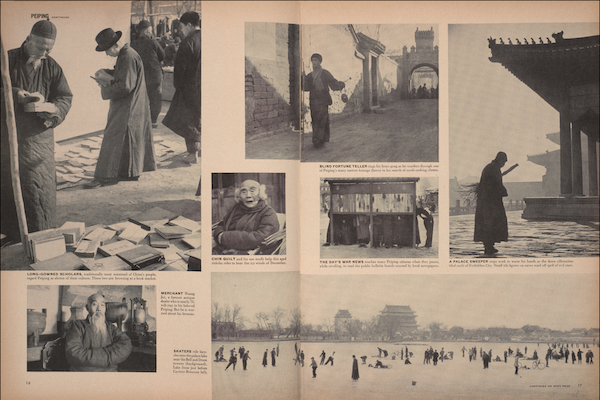

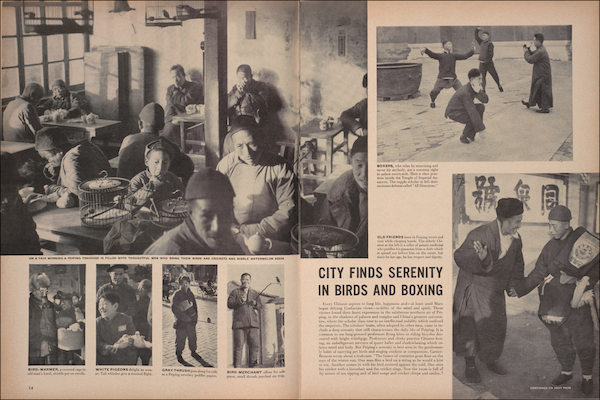

當《生活》的編輯們聽說,法國攝影師亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)1948年末要前往中國,并欲將照片出售給歐洲的競爭對手后,圖片編輯希克斯(Wilson Hicks)通過成立不久的馬格南圖片社聯系布列松。馬格南圖片社向布列松發了封電傳,內容是《生活》的拍攝指示,諸如“去茶館,拍下雙手握住帶蓋的茉莉花茶杯的老年男性的安靜的面孔”。有了這樣的腳本,布列松很快明白去北平要尋找什么,他的照片正是對腳本的體現。

法國攝影師亨利·卡蒂埃-布列松拍攝的北平,刊登于1949年1月3日《生活》雜志。

法國攝影師亨利·卡蒂埃-布列松拍攝的北平,刊登于1949年1月3日《生活》雜志。

法國攝影師亨利·卡蒂埃-布列松拍攝的北平,刊登于1949年1月3日《生活》雜志。

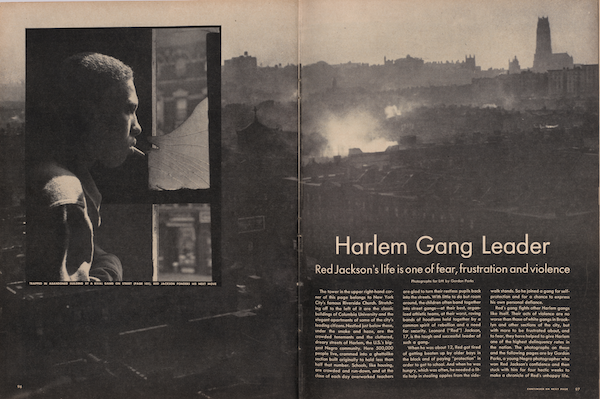

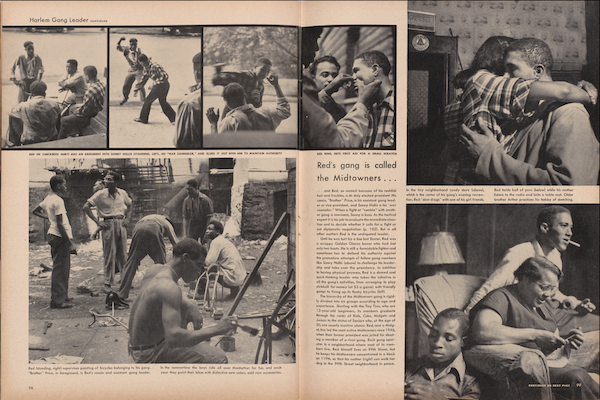

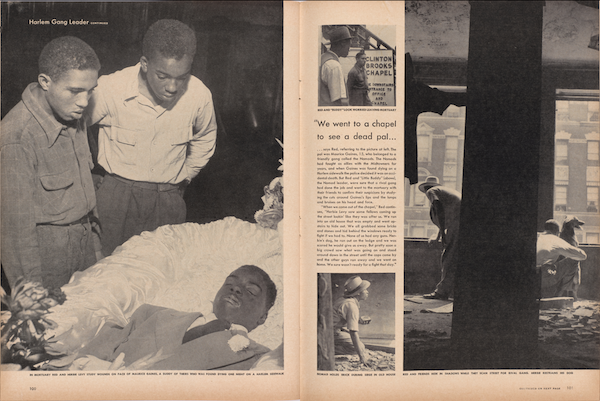

1948年,戈登·帕克斯(Gordon Parks)提議為《生活》雜志拍攝一組哈萊姆黑人區幫派戰爭的照片實錄。帕克斯花了幾周時間和黑幫大佬杰克遜(Red Jackson)及其小弟在一起,逐漸取得信任。帕克斯拍下了幾百張杰克遜的日常生活,記錄他與母親、兄弟、女友在一起的模樣。帕克斯堅持將這些平靜時刻與危險情景同時呈現。在“哈萊姆黑幫頭目”專題開篇的雙開頁上,體現了帕克斯拍攝視角的與眾不同,盡管后頭的故事仍然大筆描寫了白人和中產階級讀者熟悉的那些聳人聽聞的時刻。專題攝影大獲成功,戈登·帕克斯在1949年被《生活》聘為該雜志的第一位黑人攝影師。

戈登·帕克斯拍攝的“哈萊姆黑幫頭目”專題,刊登于1948年11月1日《生活》雜志。

戈登·帕克斯拍攝的“哈萊姆黑幫頭目”專題,刊登于1948年11月1日《生活》雜志。

戈登·帕克斯拍攝的“哈萊姆黑幫頭目”專題,刊登于1948年11月1日《生活》雜志。

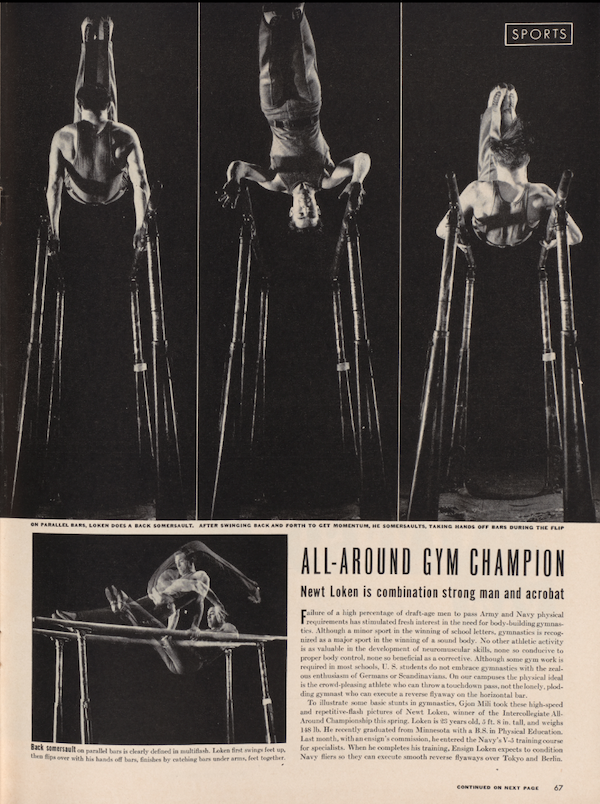

《生活》雜志旨在為讀者提供技術最先進的攝影。基恩·米利(Gjon Mili)運用頻閃攝影,將觀眾肉眼看不到的體操運動員表演瞬間拍了下來。這項技術上的偉業是通過一臺固定照相機,以一連串快速閃光捕捉運動中的物體來實現的。

基恩·米利將觀眾肉眼看不到的體操運動員表演瞬間拍了下來,刊登于1942年5月18日《生活》雜志。

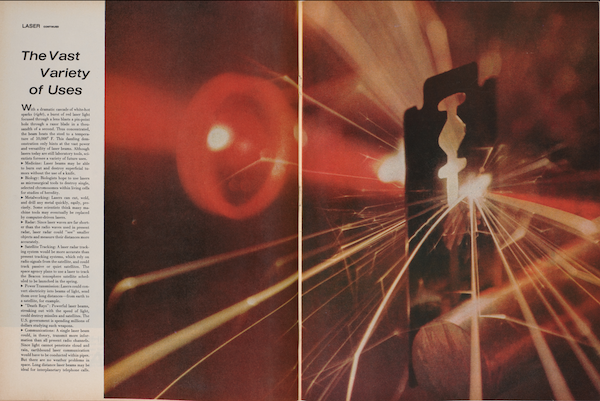

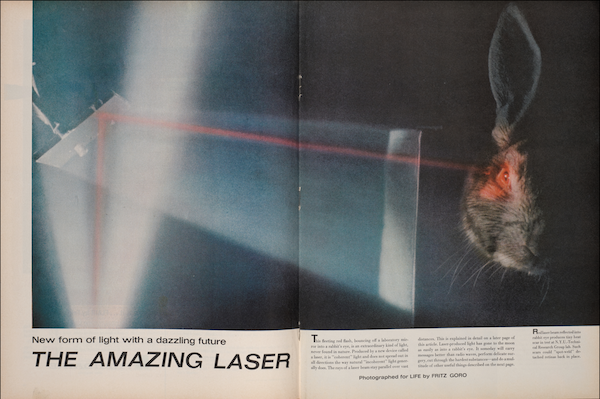

主編喬治·亨特(George P. Hunt)時常請弗里茨·戈羅(Fritz Goro)“拍攝所有人都認為不可能完成的任務。”戈羅拍攝了人類分離的第一批钚(核彈和核反應堆的原料之一)、第一次原子彈試驗、微電子學的誕生、紅寶石激光的面世等等,他也是微距攝影的發明者。

弗里茨·戈羅拍攝的圖片,刊登于1963年1月11日《生活》雜志。

弗里茨·戈羅拍攝的圖片,刊登于1963年1月11日《生活》雜志。

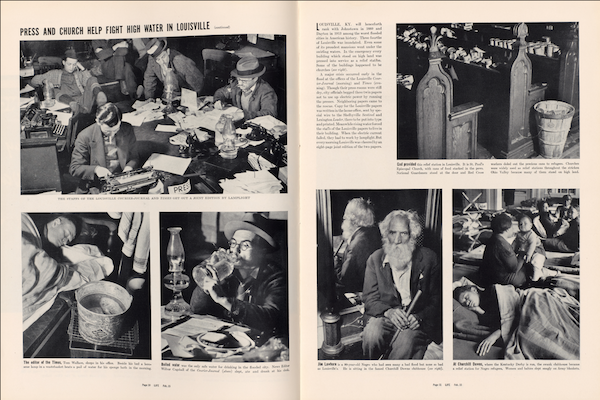

雖然有的《生活》攝影師為每個故事拍照多達3000張,瑪格麗特·伯克·懷特(Margaret Bourke-White)依然有條不紊地為每個故事只拍大約100張底片。從展出的俄亥俄洪水過后底片中,顯示出攝影師能挑選不同有利地點拍攝圖像,以及她對標識文字影響力的興趣。在一張照片里,上半部分是一塊廣告牌,白人家庭笑著兜售“美國方式”和“世界上最優渥的生活水準”,而廣告牌下,一排美國黑人災民正在等待洪災救援,這張照片點出了廣告與現實、富足與掙扎間的懸殊。

瑪格麗特·伯克·懷特拍攝的照片,刊登于1937年2月15日《生活》雜志。 洪水過后,美國白人“世界上最優渥的生活水準”與黑人災民的遭遇,形成鮮明對比。

瑪格麗特·伯克·懷特拍攝的照片,呈現洪水過后災民的生活,刊登于1937年2月15日《生活》雜志。

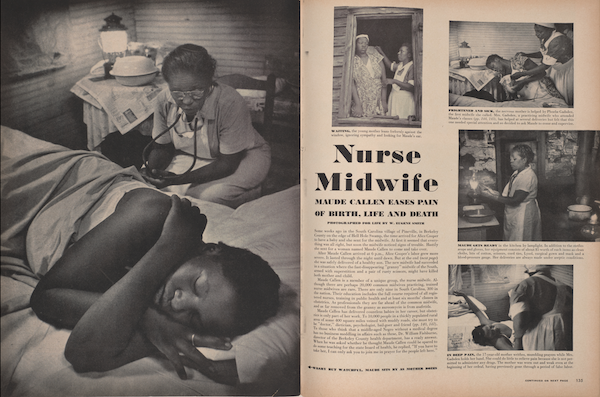

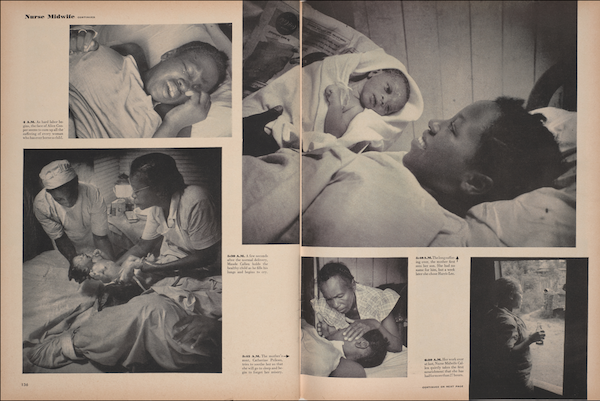

《生活》雜志的報道經常反映社會問題。“助產護士”聚焦美國南部貧困地區黑人女性職業助產護士面對的挑戰。拍攝任務開始前,編輯預設了種族歧視的報道方向。攝影師尤金·史密斯(W. Eugene Smith)接到任務后,花了2周學習助產課程并訪問了多人,最終挑出被采訪對象莫德·卡倫(Maude Callen)。史密斯和助手花了1個月跟蹤拍攝卡倫,記錄她接生、緊急出診、門診疫苗接種,以及在學院授課的一點一滴,拍攝了2600張照片,并寫下緊張的拍攝過程。他鏡頭下卡倫復雜和高強度的工作超出了《生活》最初的預設,史密斯希望用圖片“狠狠回擊愚蠢的種族偏見。”

尤金·史密斯拍攝的助產護士莫德·卡倫,刊登于1951年12月3日《生活》雜志。

尤金·史密斯拍攝的助產護士莫德·卡倫,刊登于1951年12月3日《生活》雜志。

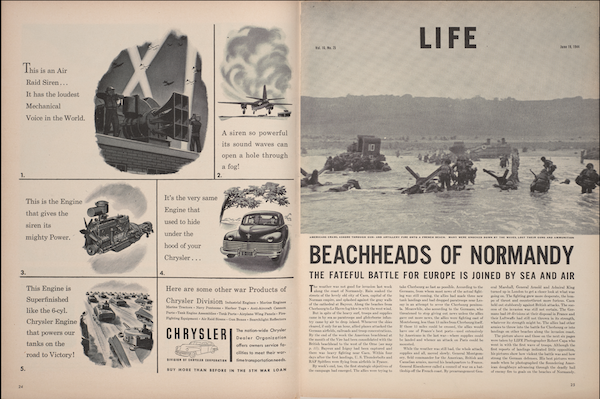

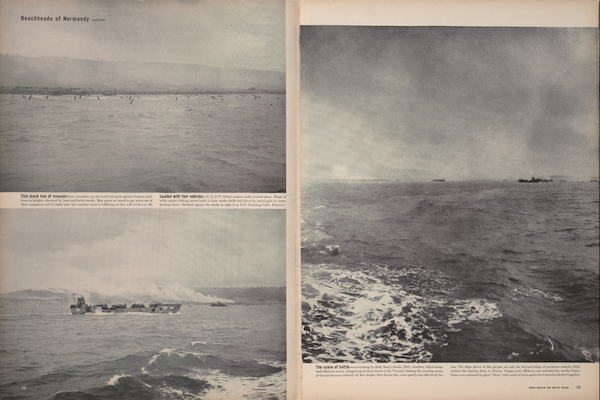

“雖然我們不打算辦一份戰爭雜志,但有時也不得不如此。”創辦人亨利·盧斯說。戰爭報道要求《生活》的攝影記者深入軍隊。二戰期間,美國政府授權了羅伯特·卡帕(Robert Capa)在內的4位攝影師,準許拍攝諾曼底登陸。卡帕詳細記錄了他的見聞,這批資料在送達《生活》雜志辦公室前卻遭到了軍隊的審查。

羅伯特·卡帕拍攝的諾曼底登陸照片,刊登于1944年6月19日《生活》雜志。

羅伯特·卡帕拍攝的諾曼底登陸照片,刊登于1944年6月19日《生活》雜志。

羅伯特·卡帕拍攝的諾曼底登陸照片,刊登于1944年6月19日《生活》雜志。

拉里·伯羅斯(Larry Burrows)的越戰攝影令人斷腸,他說:“你不能拍攝飛過空中的子彈……這勢必會造成傷害。”由于戰爭報道風險極高,卡帕和伯羅斯都在執行拍攝任務時不幸喪生。

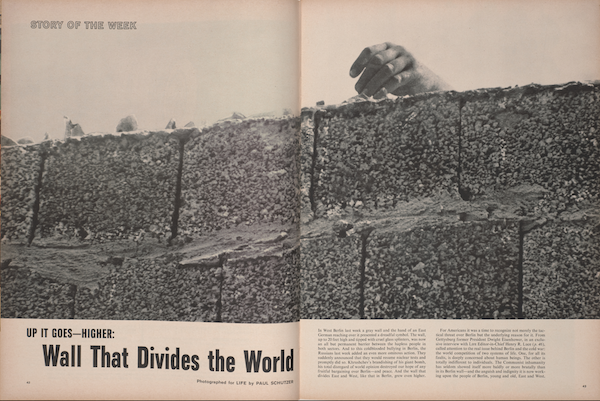

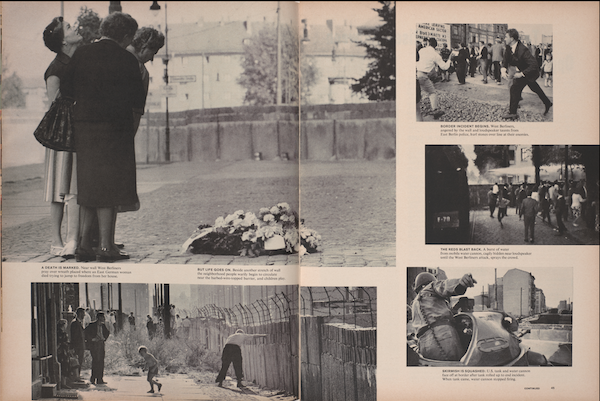

許多《生活》雜志報道都需要攝影師與記者合作,為每一張圖片提供詳細的文字說明。1961年,記者小威爾·蘭(Will Lang Jr.)與攝影師保羅·舒策爾(Paul Schutzer)一同報道了建造柏林墻。小威爾·蘭在照片說明中寫下個人評論,引導讀者理解照片,顯示出文字記者在圖片選擇過程中的重要作用。

記者小威爾·蘭(Will Lang Jr.)與攝影師保羅·舒策爾(Paul Schutzer)一同報道了建造柏林墻,刊登于1961年9月8日《生活》雜志。

記者小威爾·蘭(Will Lang Jr.)與攝影師保羅·舒策爾(Paul Schutzer)一同報道了建造柏林墻,刊登于1961年9月8日《生活》雜志。

在埃爾曼(J. R. Eyerman)拍攝的戴著3-D眼鏡緊盯電影屏幕照片的例子中,記者弗林克(Stan Flink)的評論讓讀者聚焦3-D眼鏡科技而不是入迷的觀眾。

埃爾曼拍攝的戴著3-D眼鏡緊盯電影屏幕的觀眾

展覽第二部分名為“制作攝影故事”。當《生活》雜志社收到底片和圖片說明文檔后,編輯們開始選擇適用于版面的圖片,其中那些最精彩的照片會成為“專題攝影”,《生活》聲稱是他們發明了這一視覺樣式。通常,攝影師會為每個故事拍攝上千張照片,編輯們會精挑細選,最終的專題攝影會占到5至7個版面。

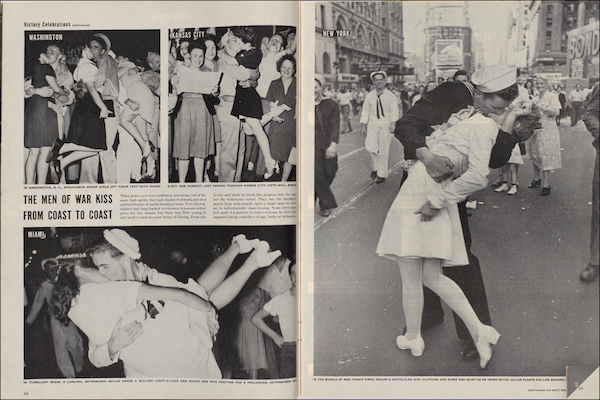

當專題攝影和其他報道的內容一經選定,藝術總監和排版專家將攜手寫作者、研究者和實施核查員完成每一頁。故事的主題通常決定了版面的設計方案。這一復雜流程結束后,每周六晚上,最終設計方案從紐約火車站啟程前往芝加哥,周一早晨付印。每周五,《生活》就出現在報攤和訂戶的信箱中了。底片編輯的選擇往往至關重要,很多攝影師認為,底片編輯決定著他們的職業發展。一位眼光老辣的底片編輯根據印樣上的標記,不僅從阿爾弗雷德·艾森斯塔特(Alfred Eisenstaedt)4張水兵親吻護士的照片中挑出最好的一張,還建議排版時如何剪裁,增強照片的沖擊力。《生活》雜志用整版印刷了這張照片,它從68張照片中脫穎而出,這些照片組成慶祝二戰勝利的專題。

阿爾弗雷德·艾森斯塔特拍攝的水兵親吻護士的照片(右頁),作為慶祝二戰勝利的系列,以一整版刊登于1945年8月27日《生活》雜志。

從1936年末開始發行后,《生活》雜志的影響力和覆蓋面不斷擴展。第一和第二年,雜志發行量從100萬份漲到200萬份,1969年達到巔峰的850萬份。算上在辦公室或其他公共空間隨手讀到的讀者數量,當時每4個美國人就有1個能讀到《生活》。讀者們并非被動地消費雜志,他們會寫信給編輯,購買特別增刊,甚至會向雜志故事里的主人公施以援手。《生活》雜志也會重新包裝照片,用技術優勢和商業頭腦將競爭者遠遠甩開。可是,隨著電視的普及,受眾和廣告商不再依賴圖片雜志。1972年12月29日,出版了1864期的《生活》被迫結束了每周一期的發行。

1972年12月29日,最后一期周刊形式的《生活》雜志封面

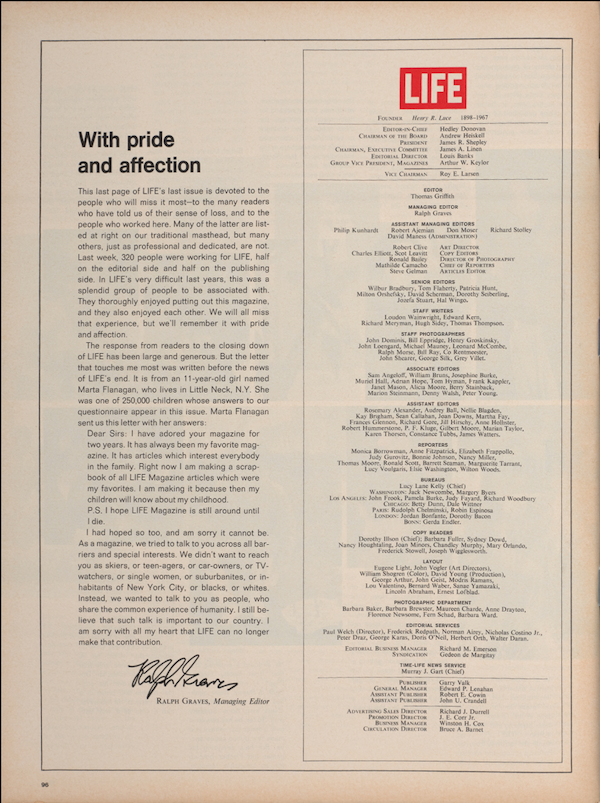

雜志編輯們被海量的讀者來信淹沒,大家感謝這本雜志并請求不要停刊。盡管雜志的使命是攝影,但最后的一期的封面,沒有一張圖片,只有文字,包括“再見”。

1972年12月29日,最后一期周刊形式的《生活》雜志最后一頁。

1972年后,《生活》雜志出版以攝影為主打的圖書,并在1978年至2000年間以月刊方式回歸。至今,它仍在出版特刊。

(本文資料來源:美國普林斯頓大學藝術博物館。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司