- +1

長三角議事廳|上海實施垃圾分類一周年:經驗與借鑒

自2019年7月1日《上海市生活垃圾管理條例》(下稱《條例》)正式實施以來,上海在垃圾分類這件“小事”上,全民參與、全程發力,踐行垃圾分類“新時尚”的社會氛圍愈發濃厚。在《條例》實施一周年之際,系統梳理上海垃圾分類工作的成效和經驗尤為關鍵。垃圾分類“新時尚”是如何改變一座城的?如何輻射并影響周邊區域的?由攻堅戰轉入持久戰后,如何真正實現垃圾分類工作常態化、長效化、規范化?

7月4日下午,“長三角議事廳”第七期沙龍在華東師范大學中山北路校區的大夏書店舉行。本期沙龍邀請了愛芬環保聯合創始人郝利瓊及教育部人文社科重點研究基地·中國現代城市研究中心主任、華東師大城市發展研究院院長曾剛教授共話垃圾分類的柔與剛。

郝利瓊:垃圾分類工作的責任主體是居民

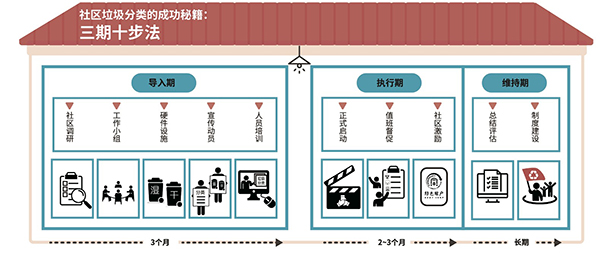

上海社區垃圾分類資深專家、愛芬環保聯合創始人郝利瓊首先向大家介紹了愛芬基于多年實踐工作總結出的社區垃圾分類工作推進模式,即“三期十步法”(詳見圖1)。作為一家專注于做社區垃圾分類的民非組織,愛芬環保早在2011年就開始在社區工作,2012年正式注冊成立。至今,已在上海市靜安區、普陀區、閔行區319個居民區推動垃圾分類工作,覆蓋服務18萬城市居民。基于十多年實戰經驗總結出的工作方法,在其他各省市如深圳、青島、北京、長沙、蘇州等城市也開始推廣和使用,并取得了不錯的反響。但值得注意的是,愛芬的這套方法是根植于社區的,通過賦能社區管理者、培育社區自身的力量來承擔垃圾分類的工作,在一些社區基礎比較弱的城市,要使用這套方法需要用很長的時間來培植社區的力量,會有難度。

郝利瓊在演講中提到,目前很多地方都喜歡做垃圾分類的活動,一個接一個的種類多樣的活動,但特別要注意的是,所有的活動要指向一個目標:讓居民真實分類。但不要為了辦活動而辦活動,這樣起不到促進人的行為改變的效果。

與此同時,她也強調垃圾分類與社區治理兩者之間密不可分。對于垃圾分類這樣涉及到每個人每一天的事情,要動員居民本身就是有難度的。這就需要有效的社區工作,需要社區工作者發動更多志愿者加入到居民發動的工作里來,所以垃圾分類光靠一個外來機構如第三方組織是無法完成的,它一定要靠社區內部的力量來推進。

垃圾分類工作與每位城市居民生活息息相關,垃圾分類工作的責任主體是居民,不是物業,也不是居委會。一開始不少居民不能理解這一點,認為自己交了物業費,應該由物業公司來做。實際并非如此,垃圾分類是典型的分段責任制:在家中的垃圾分類和在社區的投放是居民的責任;在小區的二次分揀和分類駁運是物業的責任;分類清運到處理廠是清運公司的責任;分類處理是末端處理企業的責任。在垃圾分類這個系統鏈條上,任何一個環節首先要做好自己的本分,為下一個環節做好鋪墊工作。

垃圾分類意識和行為改變,基于三方面的力量:其一是與居民的工作和生活相關,這就主要依靠個人的自覺和意識帶來的行為轉變,基于公民自覺;其二需要社區的規則約束,社區要建立適宜本社區的垃圾分類投放規則,指導居民按照規則投放;其三,需要社會的法律約束,即公權力的作用。垃圾分類能做得好,離不開公民的自覺和公眾規則約束的共同合力。

為什么之前的垃圾分類工作很難持續?一方面是末端處理系統不完善,同時完整的社區可持續治理機制還未建成。每個人都有惰性,如果沒有明確的規則,明確的監督機制,偷懶是常態。從社區治理的視角出發,垃圾分類是一個很好的居民參與社區建設的方式,使得社區自治得以可能。

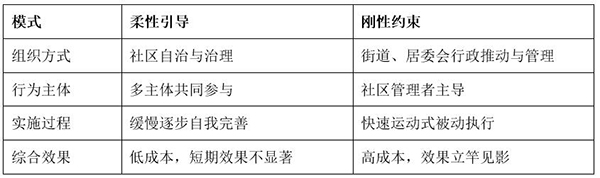

“垃圾分類可以導向簡單的命令和服從,也可以導向更可持續的協商和社區的自治”,郝利瓊在現場詳細分析了柔性引導和剛性約束的不同(詳見表1)。想做好垃圾分類工作,需要剛性的約束,也需要柔性的引導。社區本身是由居民或業主自主管理的,是可以自主自決的,不一定非要在法律和政府管控下才做事。社區自身的建設和治理能力,可以通過一件一件類似垃圾分類這樣的公共事務來實現社區治理能力的提升。

從更大層面來看,垃圾分類做得好一定是剛柔相濟,既要有強有力的行政手段,更需要柔性的引導,使得社區擁有自我成長的空間,得以實現真正的社區自治。

曾剛:影響垃圾分類實施的關鍵因子是什么

縱觀中國垃圾分類推進工作的歷程,可以發現行政色彩較為濃厚。早在2000年6月,北京、上海、南京、杭州、桂林、廣州、深圳、廈門被確定為全國首批8個垃圾分類收集試點城市。2014年,住建部、國家發改委、財政部、環保部、商務部五部委又聯合推進了新一輪生活垃圾分類示范城市(區)的試點工作,確立了第一批生活垃圾分類示范城市(區)26個。2018年1月,國家發展改革委、住房城鄉建設部印發《關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》(國辦發〔2017〕26號),加快推進北京、天津、上海等46個重點城市先行先試,要求到2020年底46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統,2025年底前全國地級及以上城市將基本建成垃圾分類處理系統。由此可見,中國垃圾分類工作還是處于中央強制地方跟進的階段,試點城市分布均勻,科學依據不足,行政色彩較濃。

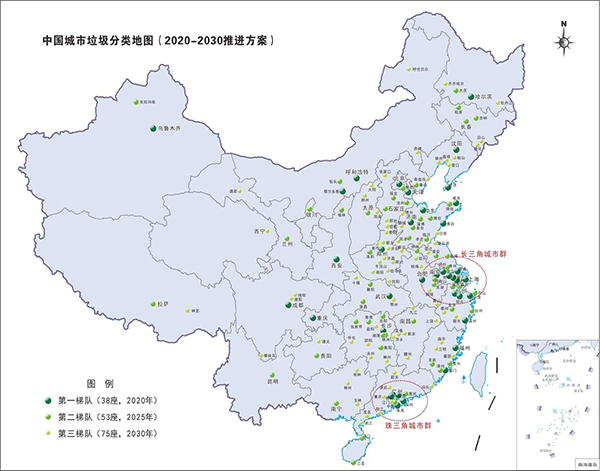

據此,曾剛教授團隊通過使用Probit模型,對全國46個垃圾分類重點城市進行計量分析,精準識別出了影響中國城市實行垃圾分類選取的五大關鍵因子,即城市規模、經濟發展、產業結構、資源效率及創新績效。為有序推進中國城市垃圾分類工作,研究進一步應用熵權TOPSIS分析法、空間計量分析模型等方法,使用垃圾分類城市篩選的關鍵因子,構建中國垃圾分類試點城市有序推進指標體系,對全國295座城市的垃圾分類有序推進程度進行評價,并依據統計學原理,篩選出中國有序推進垃圾分類的城市梯隊,形成中國城市垃圾分類地圖(詳見圖2)并在現場進行了首發。

研究結果顯示第一梯隊(38座城市)開展垃圾分類的條件是最好的,應立即實施垃圾分類;第二梯隊(53座城市)條件基本具備但還不是特別好,建議在“十四五”期間逐步推廣實施;第三梯隊(75座城市)可暫緩到“十五五”期間再實施垃圾分類工作。另外,還有將近一半的城市,為了實現成本和效益的平衡,在未來十年內還不適應立刻上馬垃圾分類工作。

對指數的空間集聚程度進行莫蘭指數分析顯示,I值高達0.221,即垃圾分類工作的空間溢出效應、空間聯動效應顯著。上海實施垃圾分類對長三角的影響很大。按區域來講哪些省市先做,哪些省市后做也是非常重要的。在圖2中可以看出,中國東部沿海地區是重頭戲,長三角地區條件最好,珠三角次之。京津冀中雖然北京條件不錯,但河北省條件比較差,這一區域的聯動效應還未成氣候。所以,長三角和珠三角城市群,應該是中國垃圾分類的重點推進區域。

在未來推進垃圾分類工作中,以下三方面的工作非常重要。

首先,重視垃圾分類的頂層設計。關注經濟發展水平、產業結構、節能減排績效、創新實力等垃圾分類前提條件,開展城市垃圾分類的門檻條件評價,避免“一哄而上”、“一哄而散”亂局出現。同時,制訂全國統一的技術指南,在推廣過程中有規范流程可依。尤其是在不同垃圾的命名上盡量統一,例如上海的“濕垃圾”和北京“廚余垃圾”,創新不必體現在這些方面,而是應該想方設法讓環保和經濟不脫鉤,相互促進。

其次,分步驟實施城市垃圾分類工作。充分發揮長三角、珠三角中心城市及大城市的先行示范作用。同時,遵循中國經濟社會發展的梯度水平,從東部到西部漸次展開,并與長江經濟帶發展、黃河生態保護及高質量發展等國家區域發展戰略銜接。發達大城市先行,發達中小城市逐步跟進。尊重市場規律,科學有序推進城市垃圾分類工作。

最后,發展經濟,為垃圾分類創造條件。如果沒有經濟基礎,垃圾分類工作就沒有實施的可行性。強推只會對城市的發展和市民的福利產生負面影響。應該通過垃圾分類工作,開創中國城市生產、生活、生態“三生”共贏的局面。日本通過垃圾分類及綜合處置再利用的過程,減少了日本對國外資源的依賴。相較之下,中國南方城市的資源稟賦并不好,當前經濟安全也存在很大的隱患。垃圾分類恰恰可以很好地緩解和彌補這一矛盾。

現場互動

問題一:垃圾分類實施以來,小區門衛與拾荒者之間矛盾激增,堪比城管與擺攤者。這中間的利益如何平衡呢?

郝利瓊:確實很多人認為,垃圾分類之后,可回收物進了垃圾桶,拾荒者的生存空間在某些方面被剝奪了。這個問題也曾引起了很多不同的聲音。我自己這么多年的觀察是,像上海、北京這樣的超大城市,這些年在城市管理上下了很多力氣,通過舊城改造,拆違工程等,使原本存在的小型回收公司的生存空間壓縮,不少拾荒者也因此離開。不知道大家注意過沒有,以前小區門口有很多收破爛的小販,現在都沒有了。現在,居民們都將可回收物直接送給保潔員了。隨著城市治理水平和環境改善,拾荒者逐漸消失,回流或者轉行。我認為這是一個趨勢。

以臺灣地區為例,在臺北,拾荒是被嚴令禁止的。不管垃圾的價值是多少,居民都要無償給政府,不能買賣。而目前,在上海,小區居民中也有一群居民拾荒者,有的是困難群體,通過收集可回收物增加一定的收入;有的就是一種個人生活習慣。隨著城市治理水平的不斷提高以及居民收入水平的逐步增長,拾荒群體會自然流失,城市的垃圾回收會變得更加規范。

關于拾荒者和垃圾分類的關系,巴西做得比較好,把拾荒者轉成正規軍,參與到垃圾治理的行列里來。中國也有城市在做這樣的嘗試,將拾荒者引導轉化為了垃圾分類工作的參與者,這些做法非常值得推廣。

問題二:垃圾分類后會不會帶來更大的環境問題,比如塑料袋泛濫,給生態環境帶來了新的壓力?我們總說一個城市的文明程度,與主干道上垃圾桶的數量和密度相關,如今突然減桶帶來了很多問題。垃圾分類在一定程度上增加了很多的成本投入,如何看待這一成本代價和產出收益呢?

郝利瓊:垃圾袋的問題,我也挺焦慮的。比如一些大型物業公司的管理規范,給每個垃圾桶套很大的垃圾袋,而且垃圾收得特別勤,導致浪費了大量的垃圾袋,這個環境成本太大了。我說能不能少用一點,可對方說這是他們物業的操作規范。“減塑”一直是中國的痛點。比如說垃圾袋的問題,個人應該減少這個東西的用量。我家的濕垃圾,我就是直接用桶來裝的,不套垃圾袋。這也是為什么我們要裝洗手設備的原因。上海在這方面的治理工作將會更加精細,會一步步堅定地往下走。

“減桶”方面,上海市去年之前有8萬個公共垃圾桶,分類后減到4萬個。大家的感覺是找不到地方扔垃圾了。現在,上海的公共垃圾桶放在哪里?一個是路口,每個十字交叉路口一定有垃圾桶;另一個是公交車站。有垃圾就到這兩個地方去扔。“減桶”也是一個規律性的東西,小區做垃圾分類也一樣,是要定時定桶,也就是減少投放時間和點位。為什么要減?為了控制成本,管理的成本以及監督成本;還有,通過減少桶位來引導市民行為改變。比如上海是不主張大家在路上吃東西的,如果你吃完了一個蘋果,對不起,果核請你放包里帶回家丟。這是一種倡導。習慣的養成將減少收運頻次,降低成本。城市治理越精細化,對成本的控制就會愈嚴苛。

曾剛:郝老師講得很好。綠色發展、可持續發展以及循環經濟中,日本和德國的經驗值得我們借鑒。早在1994年,德國就頒布了《循環經濟和廢棄物處置法》。企業過度包裝或是浪費資源都會被懲處。生產垃圾袋的企業要生產可以降解、可以回收的垃圾袋,這使得政府管理的成本并沒有很大。循環經濟立法就是為了轉變人們的觀念,變“物為我用”為“物盡其用”。引導人們建立“沒有廢物,只有放錯了位置的資源”的觀念,并保障自然資源得到最有效和最合理的利用。早期的新能源是政府花錢購買的,政府對太陽能發電企業進行補貼,同時對火電收取高額稅收。通過結構調整,就可以迫使人們少生產垃圾。漲一倍的價格可能沒感覺,但是漲十倍就不一樣了,這里面肯定有一個平衡。政府通過調整結構,來改變人們的行為習慣。但一個習慣的養成需要時間,需要一個過程。

垃圾分類要因地制宜,也要統一規則,盡量減少不必要的麻煩和誤會。此外,市民的法律意識也很重要。這是目前中國跟西方國家相比面臨的另一個挑戰。蔑視法律和社會規范的人,在歐洲是會被拘捕的。

問題三:垃圾分類把解決問題的終端壓力讓老百姓承擔,比如限時定點還有濕垃圾的破袋等。為什么不讓供應鏈來承擔?養一個10萬人的專業團隊,把垃圾分類一條龍工作全部處理掉,從整個社會成本上考慮,或許是更好、更有效率的選擇。

郝利瓊:去年垃圾分類剛開始的時候,有一個帖子非常火,說“垃圾分類讓996失去了扔垃圾的權利”。我覺得我們要承認垃圾分類給年輕人的生活帶來了不方便。這是一個客觀事實。如何在嚴格的規范和人的便利行為之間建立一套合理機制,這是一個社會治理的大問題。這其中有很多可以作為的空間,例如現在上海的每個小區都有誤時投放點,24小時開放,你是可以扔垃圾的,但是可能要多走路。

去年上海開始實行垃圾分類之時,大家都在說,可能催生一個如你所說的垃圾分類代扔公司。但現在看,這類公司并沒有發展下來,這說明什么,說明還沒有市場。那么對不起,在目前沒有相關產業幫助的情況下,你還是需要自己來做,沒辦法代勞。至于未來會不會催生新興產業,我認為也是有可能的。可能是新的服務行業,可能是信息化、智能化趨勢之下讓垃圾桶更智能,這也是環保產業的創新方向。

曾剛:剛開始垃圾分類的時候,有的家庭就把垃圾放在門口,付費給樓道保潔員讓他們來完成分類工作。但后來大家發現,首先垃圾分類沒有那么麻煩,其次這樣做鄰居會用異樣的眼光看待。一方面是小區管理能力的提高,另一方面是居民們認識的不斷提高,覺得垃圾分類是一個國際化大都市居民應該具備的素養。未來我們應該系統梳理和分析不同的案例,制訂出一套符合中國大陸目前發展階段和經濟實力的,不同于日本、德國的垃圾分類體系。

(作者系華東師范大學城市發展研究院副教授,文章根據沙龍現場內容整理)

--------

“長三角議事廳”專欄由教育部人文社會科學重點研究基地·中國現代城市研究中心、上海市社會科學創新基地長三角區域一體化研究中心和澎湃研究所共同發起。解讀長三角一體化最新政策,提供一線調研報告,呈現務實政策建議。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司