- +1

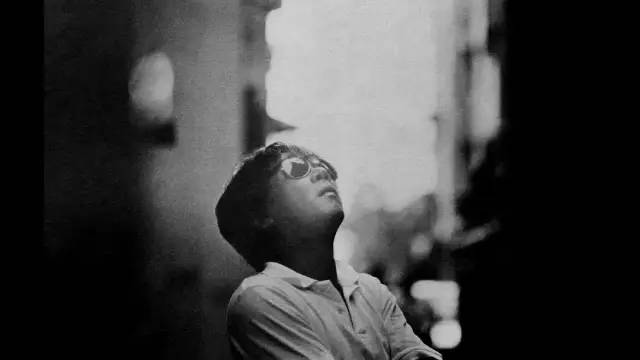

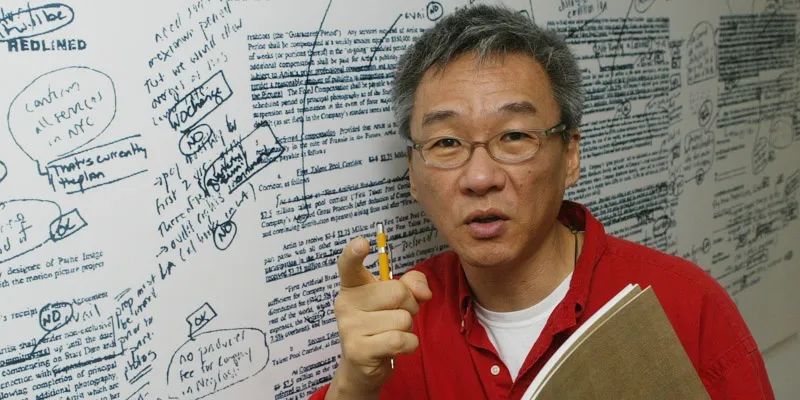

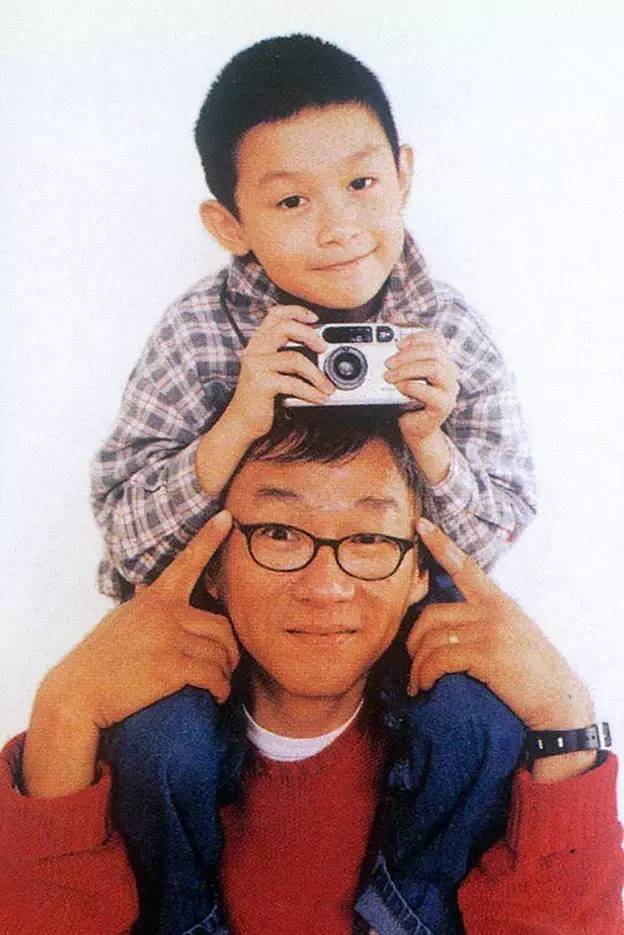

楊德昌:家庭與都市

楊德昌導演逝世13周年

問:這次在戛納電影節露面的影片《一一》是導演自己創作的劇本,可不可以談談這個劇本花了多長的時間完成?

答:其實15年前就成形了,后來真正開始動手,大概兩個禮拜就寫好了。我小時候自己畫漫畫、說故事給朋友聽,后來覺得拍電影很貴,不太可能實現這個夢,便放棄了,一腳踏進科技的領域;轉了一圈回來,又做電影,但是做電影還是很花錢的,不可能把所有想法都實現,我自己也有很多失敗的經驗,一個概念要能發展成電影得很細心的琢磨。我在15年前就想處理“家庭”這個主題,也陸陸續續對故事里的一些角色寫了些描述,但是,我自己知道當時我太年輕了,沒有辦法做好,就一直放在心里。直到這一次Y2K計劃,我跟關錦鵬聊天,他的片子也是跟家庭有一點關系,我想起來我自己也有一個關于家庭的故事,就挖出來重新整理一遍。

問:聽起來,《一一》似乎較以前的電影著重家庭關系的描寫?

答:是的,這個電影是以家庭為單位出發,家庭其實就是一個生命歷程的抽樣,在故事里,有爸爸媽媽、青少年、小朋友及奶奶這些不同族群的生命經驗。家庭具有很復雜的、互相交錯的、層次感很豐富的厚度。

問:我們知道在《海灘的一天》中,您著重對女性角色的刻畫,在《青梅竹馬》里則探討城鄉差距所造成的人際關系隔閡,在《恐怖份子》里您延續都會的主題,探討更復雜的都市人際互動,不知道您的新片《一一》是否在某個程度上也是這些電影的延伸?

答:我希望每次都嘗試做一件沒有做過的新事物。比方說在《海灘的一天》里,我用杜可風當攝影師,當時的他沒有一點經驗,很多人極力反對。《海灘的一天》的取材是周遭的人事物,到了《青梅竹馬》,它是由一個概念而發展成一個故事的,主要的概念就是臺灣社會在城鄉發展的過程中産生了一些矛盾。

問:導演說要在每一部作品里做一件沒有做過的事情,那麼,在《一一》里,這件事是什么?

答:敘事架構吧。以往我們看一些大部頭的長篇小說,敘事結構都是線性進行的,我在這部影片里,希望能架設一個立體的、有好多事情同時發生的結構。這樣講很抽象,看了作品以后,就會明白了。為了做到這樣的層次感,我們也請杜篤之來幫忙做錄音的工程,并且采用了數位杜比的音效處理,做出來的聲音是很細致的,大家可以從聲音里聽到方向、時間先后、人物遠近等等很細微的關系,不過,臺灣現在還沒有可以播放的環境就是了。我覺得全亞洲最好的錄音師其實在臺灣,但是,我們沒有好的設備可以配合,這是很可惜的。

問:在拍攝《一一》長達兩年的時間中,為什麼保持一種神秘狀態?不像同屬Y2K計劃中,關錦鵬導演的《有時跳舞》常常有些拍片資訊的發布?

答:這與臺灣的媒體產業有關。媒體作為事件與觀眾之間的橋梁,本來應該發揮討論自由與傳遞資訊的功能,但長期以來,媒體往往容易有錯誤報導的情形不但扭曲了事件本身,也對觀眾造成一些誤導。為了避免這樣的狀況,所以,我們選擇不要曝光的低調姿態。

問:就電影工業而言,導演認為網路最重要的影響力是什麼?

答:有了網路我們可以玩很多事情啊!網路將媒體、創作者、出版者、行銷都融合在一塊,作為一個單位,可以去perform呈現另外一種功能,讓我們重新思考、重新結構、重新規范怎么做電影的概念。

問:目前電子媒體相當強勢,我們看到很多人會對電影的未來感到憂心忡忡,導演有什麼看法?

答:基本上,我對科技抱持著一種樂觀的態度。當初電視出現的時候,電影工作者也産生過很大的危機感,現在,網路的出現也引起了另一波的恐慌。新科技無可避免地會替代掉一些傳統制作方式的特質,比方說,電腦打字替代了每個人的筆跡的部分,但相對地,新工具的銳利性也提供了其他、更多面向的處理作品的可能,我們應該更具建設性地去開發這些空間,而不是停留在哀悼逝去的古老記憶。

問:可否請您解釋為什么會傾向于拍攝都市題材的電影?

答:創作某個主題一定是出自于興趣。對我而言,都市生活本身是非常多變而有趣的,我也發現都會這種生活形式其實是人類進化及文明發展的必然后果。都會生活的豐富性、多樣性、復雜性是最吸引我的地方。

在三、四周前歐洲舉辦一個會議,歐洲各大城市的市長都去參加。其中有人說歐洲這些大城市的市長所處理的問題可能比處理一個國家的事情還困難,尤其都市發展的層次越高,它要面對的文化、種族、思想多元化也越復雜。在美國電影中即使拍攝一些中西部非都市地區的的電影,基本上它的觀點還是非常都會的,這是無法避免的必然結果。

我預期未來將都市視為一個單位,用各種型態去連結并產生行為會變成一種趨勢,像歐洲舉辦的這個會議就是,再比方說這次日本的Y2K計劃就是臺灣、日本、香港的幾個導演去拍攝自己生存都市的故事。

常常有人會感覺到現代社會是非常疏離的,我最近領悟到這樣的感覺是和農業社會比較而來的。過去的生活形態是日出而作日落而息,人與人之間的關系較為單純友善。我不斷思考現代社會中是否可能發展出早期農業社會這種人際關系,然后我發現這并不是不可能的,相反的,都市可以是一個發展更好、更親密的人際關系的地方。都市只是需要有空間及時間去發展,當然這和政府政策有關,往往政府并沒有提供這樣的場地或設施。其實像在這樣的咖啡廳、小酒館里都是可以發展較為親密的人際關系的地點。這牽涉到一個都市的成熟度問題,比方紐約這個城市可能發展得比較成熟,因此對生活在這個城市的人來講,他有更多機會去發展人際關系,因為太多好玩的東西了嘛!城市真的很有趣,即使不成熟,它的豐富性還是很值得探討的。這是我為什么會拍一些關于都市的電影,因為那已經是文明社會中一種共同的生活方式了。

問:您對于都市的發展似乎持著較為樂觀的想法,關于“疏離”在您的電影里扮演著何種角色?

答:我不會把我的電影里的人際關系用疏離來解釋。我認為在現代社會中,隱私其實是必要。文明是什麼?我覺得文明就是人和人之間可以和平共處,懂得互相尊重,才能夠解除很多沖突與不了解。基本上我想我的電影談善的,也談惡的,因為這才是真實的。

很多人看完《恐怖份子》以后會認為這個電影很悲觀,因為結局雖然有兩種,但是一樣絕望,李立群似乎只能選擇殺人或自殺。但我的意思其實是要觀眾了解,和這樣的人生比較起來,自己有多么地幸福。對我而言,拍一部悲劇是出自于關懷,是具有正面效果的。喜鬧的東西或許會讓開懷大笑,也對人生有比較多的期望,但是一旦希望落空,他要承受的痛苦恐怕更大。

前兩天我在CNN看到一則新聞,科學家將老鼠的緊張(stress)基因抽掉,和正常的老鼠比較下,這組沒有緊張基因的老鼠因為對于外在的危險比較沒有警覺性,因此好象活得很輕松,另外一組正常老鼠在面臨危險時就會比較緊張。到后來沒有緊張基因的老鼠不知道為什麼就死掉了,這樣的實驗很能反映生命的機能。我在想,雖然壓力或緊張是生活里很不好的一個部分,但是那也是讓生命延續的重要原因。這個才是人生。其實我對戲劇的概念是什麼呢?我常說一部車子從山破上滾下來,這不是戲劇,一部車子從山坡上滾上去,那才是戲劇。它必須要具備一些相對的不可能性,這樣才能夠去吸引人,讓觀衆想去看、去思考、去感受。

問:導演在《海灘的一天》中很著重都會女性樣貌的討論,請談談您對都會女性的看法。

答:我覺得在儒家的文化中,女性是很吃苦耐勞、很堅韌的,我們看中國古代的家庭中,掌有實權的總是年長的寡母,言必稱“家有老母”……,女人的地位是很高的。直到今天,我們在中國大陸看到一些女性,叫賣東西的那股神情,是非常有活力的。反倒是西方文化中的女性,在男性聯機控制的情形下,才形成一種難以突破的牢籠,日本更是這樣。在我眼中,臺灣的女性基本上具有相當的獨立性,而都會中的女性是很堅強的。在我的電影里,好像常常看到男女的沖突,我想,這是“男矛女盾”吧。我希望透過這樣的對立,去探看臺灣社會反映出來的某些元素,以及人性中某些本質的問題。

問:導演是否會特別喜歡某類型的電影或偏好某個導演的作品?

答:太多太多了。每個人都會有一些role model,如果真的要選一個,我覺得日本漫畫家手冢治蟲對我有很大的啟發。看他的漫畫最有趣的是,因為他本來是一個醫生,因此在漫畫中會呈現很多生物學觀點,這是很吸引我的一部份。另外像貝多芬或披頭士等,都是role model的其中之一。有太多偉大的東西了,幸運的話就會遇到。

問:導演一直以來都是又編又導,未來有沒有可能改編別人的故事?

答:基本上我不會去作這樣的區分,即使我用別人的故事,在寫劇本、導戲的過程里已經融入了我的創作。對我來講,一部電影的完成,有太多太多人的創意和心力在里面。這是為什么每一個參與的人我都會給他credit,因為這是共同創作的成果。

原標題:《楊德昌:家庭與都市》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司