- +1

對話|段勇:如火如荼的博物館數字化建設,還需兼顧老者

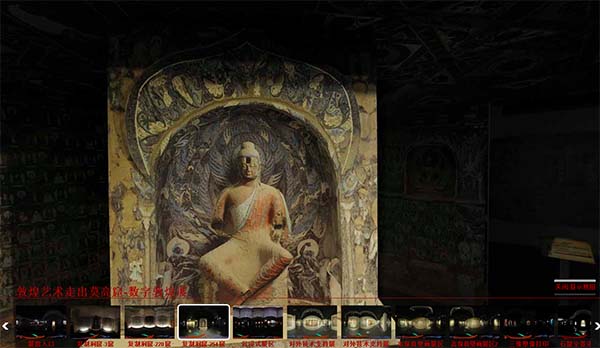

2020年以來,全球有85000家博物館因為疫情閉館,此后云上博物館、博物館直播成為了公眾與博物館的交流方式之一,博物館的數字化建設也被推到了臺前。虛擬博物館在未來會如何發展?科技對博物館文物保護管理以及公眾體驗帶來何種幫助?如果萬物終將消亡,博物館將如何存續?

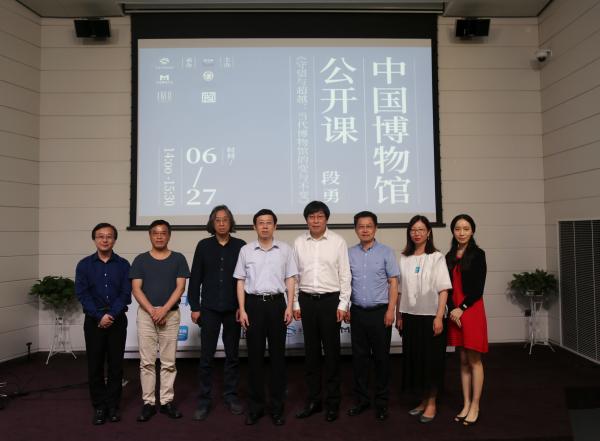

在《中國博物館公開課》啟動當天,上海大學黨委副書記、中國博物館協會副理事長段勇接受澎湃新聞采訪時回顧了博物館與技術的關系史,并特別提出,在博物館數字化建設中,需要兼顧老年觀眾的特點與需求。

6月27日,《中國博物館公開課》在上海劉海粟美術館以直播的方式啟動,同時,上海大學黨委副書記、中國博物館協會副理事長段勇做第一講。在講座中他簡要回顧了博物館與技術的關系史,并認為新技術在未來博物館事業發展中將發揮特殊的引領和支撐作用。上海大學作為《中國博物館公開課》的主辦方之一,段勇對“公開課”以及博物館的數字化建設、文物本體真實性與文物信息真實性的關系、虛擬博物館的發展前景等提出了自己的見解。

多元化的云上博物館,更要兼顧多種需求

澎湃新聞:大約從2月開始各家博物館都推出了“云展覽”“云講座”,相比博物館的課程直播,“中國博物館公開課”的側重點是什么?

段勇:進入互聯網時代后,很多博物館原本就已經在做線上講座和展覽,每年評選博物館“十大陳列展覽精品”也要求申報者提供網上展覽版本。而這次新冠肺炎疫情給線上博物館建設提供了意外的契機,加快了云展覽和云課堂的推進過程。根據國際博物館協會的統計,迄今全球有85000家博物館因為疫情閉館,其中不少博物館為了繼續履行自身職能,紛紛在網上推出了各種展覽、講座、活動,在特殊時期以特殊方式滿足了公眾的特殊需求,包括撫慰疫情肆虐下人們焦慮的情緒。

《中國博物館公開課》借鑒了此前各種博物館公開課和云展覽的經驗,我們不少專家也參與過其他公開課,我們是想匯聚各方力量建立一個新平臺,進一步整合高校和博物館的資源,做一個常態化的而不是短期的、系列化的而不僅僅是某個專題的、高質量且可持續的公開課。除了邀請博物館館長、著名學者共襄此事外,也想積極給青年后起之秀提供展示、交流、成長的平臺。

在功能設定上,一方面關注國際學術前沿,同時也考慮普通觀眾欣賞博物館的需求。所以我希望《中國博物館公開課》未來會成為博物館理論和新思想的孵化器,大家可以來此交流思想進行學術探討;再者希望是博物館業務交流的咖啡館,博物館工作者可以來交流和提供實踐中的經驗或感悟;同時這也是“城市客廳”,如今博物館的受眾越來越龐大,讓公眾在這認識博物館,熟悉博物館,知道博物館什么,同時愛上博物館。

在課程內容上,以博物館為中心,與博物館相關的領域都將涉及,而且還準備將藝術史、民族學、文化熱點等也納入到課程體系中,當然我們會一步一步來。

澎湃新聞:關注直播這種形式,在過去博物館推出的直播中有不少觀眾會感到信息量有限,您覺得這一現象在文博類的直播如何緩解?直播和一些文博類綜藝節目的推出,會否讓博物館呈現“泛娛樂化”的趨勢?

段勇:對博物館的體驗差異可能跟受眾本身的知識積累和各自不同的興趣有關。俗話說眾口難調,要做一個雅俗共賞的直播節目確實很難。我們是想通過靈活便捷的網上渠道,為博物館或相關領域從業者、文物博物館專業學生、廣大文博愛好者等不同層次的觀眾提供一個多元化的平臺,可以是學術研究平臺,也可以是業務交流平臺,還可以是文化休閑平臺,讓不同的觀眾各取所需。

現代信息網絡技術的發展,極大地突破了傳統博物館的時間和空間限制,極大地拓展了受眾范圍,公眾也有了更大更多的選擇余地,我們就是想從供給側多提供點菜單,更好地發揮博物館與現代信息技術結合的優勢。

我不擔心所謂“泛娛樂化”問題,博物館作為第二課堂,本來就有很強的寓教于樂特點,尤其是面對占觀眾比例很大的未成年人觀眾時更是如此。同時博物館也是終身學習的重要課堂,潛移默化的文化熏陶和藝術浸潤是實現這一功能的重要手段。從現有實踐來看,擔心博物館呈現“泛娛樂化”趨勢至少還太早。比如幾年前有人指責抖音的“文物戲精”是惡搞國寶,我就不贊同這種觀點,那不過是為了拉進文物與年輕人的距離,讓青銅器上的人像放放電、讓兵馬俑扭扭腰,哪里就惡搞了?我們知道達·芬奇的《蒙拉麗莎》是一幅杰作,那如果給蒙娜麗莎畫上胡須算不算惡搞?可杜尚的《帶胡須的蒙拉麗莎》也成了名作。對文化藝術應寬容一點。

澎湃新聞:觀眾從多元渠道獲得信息后,博物館會迎來怎樣的觀眾?

段勇:博物館作為一個主題、內容包羅萬象的場所、空間,各種各樣的觀眾都可以有;博物館也需要不同層次、不同角度、不同領域,甚至不同目的的觀眾。因為博物館是公共文化服務機構,它的服務對象是所有公眾。國際博博物館協會對博物館的現行定義就說,為“‘教育’‘研究’‘欣賞’的目的”,這就是三個層面,有的觀眾是來接受教育、獲取知識的;專業人員可以到博物館從事研究,而普通民眾僅僅是來欣賞休閑也未嘗不可。

博物館從誕生之日起,就具有保護和傳承人類社會的多元文化和多彩環境的使命,為了實現這個目的,博物館要面向所有受眾,包括潛在受眾也是博物館的受眾對象。這一點在空間有限的傳統博物館中可能就會導致排隊、或產生互相爭資源爭空間爭時間的問題,但是如今信息技術的發展,能夠在很大程度上緩解這個問題,無形中拓展了空間和時間,從而讓人有更多更好的選擇余地。

真實博物館與虛擬世界的差異正在變小

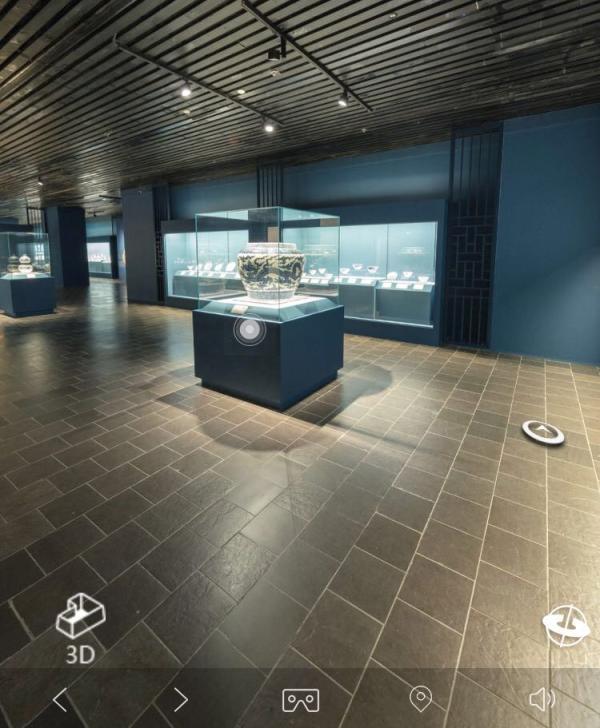

澎湃新聞:線上觀看博物館是否是一個無奈的選擇?直面文物的真實感和儀式感是不是沒有可能被虛擬技術取代?

段勇:雖然有觀點認為現場的真實感和網絡虛擬世界的差異難以消弭,但我覺得隨著信息技術和生物技術的發展是有可能逐步縮小真實與虛擬的差距的。從現在的一些沉浸式技術案例中,已經可以大致看到未來科技發展的端倪,比如人工智能和腦機接口就讓人難以想象未來會發展到什么程度,想象有時甚至會讓人不寒而栗。馬斯克說過:“AI的發展很可能在不久的將來就會超出當今我們能夠理解的范疇。”

回到博物館文物是不是不可能被虛擬代替的問題,可以借用看體育比賽的例子,在電視技術發展前,體育比賽都需要現場觀看,而如今既可以在現場看,也可以在電視機看,給出了多種選擇。有些球迷喜歡現場看,覺得更有氣氛,但更多的球迷可以通過電視看,或許是買不到票只能在電視前看,也或許是喜歡在電視上看更清晰、更自在,而且還節省了成本。

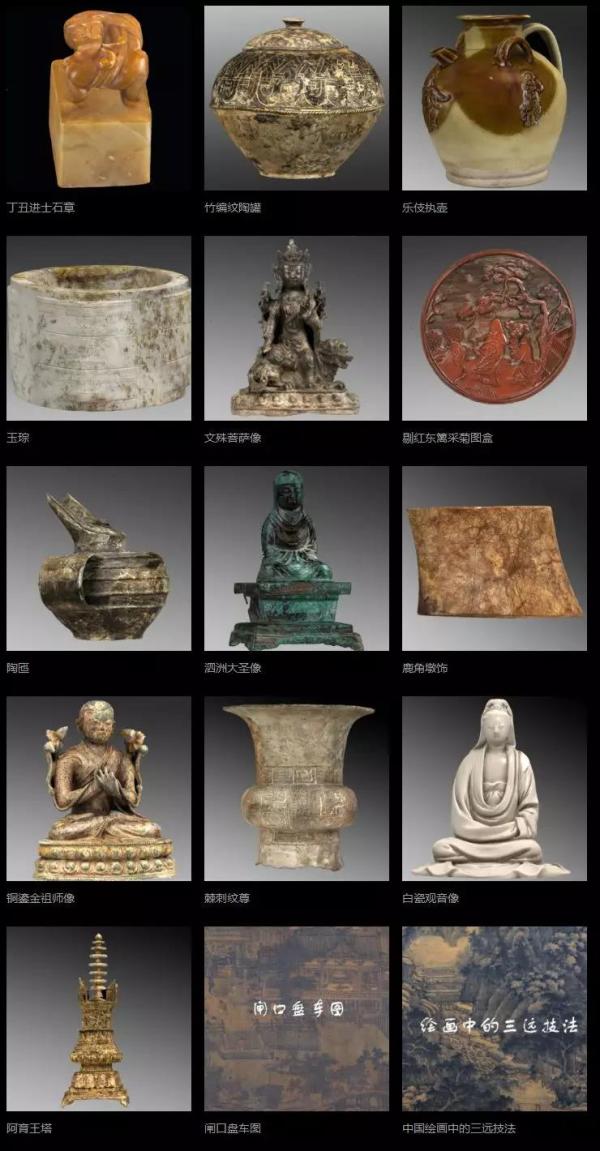

而對博物館文物而言,真實本體和虛擬影像差異在什么地方呢?我們老覺得前者真后者假,總是希望要盡可能看“真的”滿足自己的需求。但根據唯物主義觀點,物質最終都是要消亡的,包括文物,有所謂“絹壽八百、紙壽千年”之說,所以我們現在能看到的唐代以前的早期書畫,都只能是看唐代以后的摹本,因為除非極特殊環境下,唐代以前的書畫很難存在到現在。這既是一種無奈,其實也是一種必然,八百年和一千年看起來很長,但在歷史上只是很短的時間,當你把時間長度拉大到足夠長甚至無限的時候,“真”的文物不可避免最終都要成為“假”的。

對此我們能做什么呢?就像唐代人復制那些書畫一樣,采用最新的技術盡可能完整、真實、準確地復制現存的文物,關鍵要把文物本體承載的所有信息精準復制下來,從而使它的信息、價值能夠傳承下去,即變相實現文物的永生永存。就像復制《蘭亭序》唐代是雙勾填色,現在可以用更準確的數字技術。而且隨著新興技術的發展,在文物信息的采集方面可能會做得更完整真實,人工誤差都可以通過技術盡量消除。從文物信息和價值的保存角度來看,真實文物與虛擬文物的界限就更加模糊了。

那么,未來實體博物館還有什么價值,是不是依托數字技術就可以了?答案肯定是否定的。從本心來看我們還是希望追求真實的物質,“虛擬”是無可奈何的選擇,因為事物必然消亡,我們除了盡可能讓其延年益壽外,也只能接受其終將消亡的事實,所以當下要做的是盡可能將文物信息完整、真實、準確地記錄和傳承下去。 而且,人類文明在不斷前進,也會沉淀下新的文物和文化遺產,只要人類還存在,實體博物館也將永遠存在,舊的建筑也會消亡,但仍然會不斷新建博物館,因為我們始終有走進博物館、看到真實原件的心理需求,這也是一種人類共有的尋根、懷舊情懷吧。

澎湃新聞:現在博物館的展覽都會有線上線下的不同版本,線上的技術會給博物館帶來什么變化和機遇?

段勇:在線上展覽有不同層次,有些博物館只是把實體的展品或者是展覽拍攝或拍照后放到網上,這雖然簡單,但好像也能滿足一部分觀眾的需求。而且現實中很多基層博物館沒有實力去做完全虛擬的展示,只能以簡單的方法做一個實體展覽的線上拷貝。更高級的則是用實體展品的影像資料重新設計一個完全虛擬的展覽甚至專題博物館,主題、展品、展線、輔助內容都可以是一個完全獨立于實體的存在。

從現有探索和未來趨勢看,虛擬展覽的發展空間太大了。在虛擬空間里,無論是博物館從業人員還是觀眾都可以自主策劃展覽。在現實世界中,一個文物原件只能出現在一個展覽里,但在虛擬空間它可以出現在不同的展覽中,數字化對博物館的虛擬展示帶來很大的自由度,挑戰的是人們的策展思維能力。

美國克利夫蘭藝術博物館已經可以利用 iPad讓觀眾建立自己專屬的參觀路線,這在某種程度上就是一個觀眾自己策劃的展覽。現在很多博物館也鼓勵網民利用博物館提供的影像自己設計展覽,這在某種程度上打破了傳統實體博物館時間和空間的限制,這給博物館的發展打開了一個巨大的空間,其中最大的制約因素或者心理上的影響可能還是真實與虛假的問題。但正如我前面所說,從足夠長的時間范圍來看,實體的真與假界限會越來越模糊,只有信息的真與假之分,所以數字技術給博物館帶來的是一個光明的前景。

上海博物館“遺我雙鯉魚——館藏明代吳門書畫家書札精品展”線上展

數字技術發展,需要等等老年觀眾

澎湃新聞:數字技術的發展,需要博物館人具備哪些新技能?

段勇:博物館人要“趕潮流”,但不一定“搶潮頭”,“趕潮流”的意思是“與時俱進”。有些人認為,我們就按傳統博物館的模式,用心做好線下展是否就可以了?為什么一定要采用新技術?理論上似乎是可以的,但是首先意味著你可能會失去很多觀眾,特別是年輕觀眾會認為你技術手段太落后了,從而失去關注的興趣,那樣博物館功能的發揮就受影響,存在的價值也打折扣。更何況前面說過,一直拒絕新技術還可能會危及藏品的永續存在,也使博物館失去存在的物質基礎。所以博物館要與時俱進,一是發揮應有的功能,體現存在的價值,二是借助科學技術讓博物館及其藏品永續存在。

在新技術越來越普及的情況下,就博物館的從業人員(尤其是新進員工)而言,通常需要具備基本的技術常識,從而能夠正確認識、看待、并愿意欣賞和利用新技術,但是并不一定非得成為技術方面的專家,因為社會化服務可以替代這一點。比如近年來國內博物館展陳水平的大幅提升,就得益于2008年博物館免費開放后展覽經費的大幅增長,也得益于諸如2010上海世博會后大量展陳新技術的引入,在專業公司的介入、支持下,把我國博物館陳列展覽技術水平推上了一個新臺階。同樣,從成本和分工來看,博物館仍然可以依靠專業公司實現技術的升級換代,博物館從業人員不需要成為技術專家,只需要成為內行就行。

當今和未來博物館人真正需要的技能,可能是拓展受眾的能力、與弱勢群體溝通的能力、信息傳播交流能力等。

澎湃新聞:新技術似乎給博物館帶來的都是好消息,其中是否也有一些潛在的問題?

段勇:的確也發現了一些問題,比如新技術似乎“喜新厭舊”,對年輕人很友好,對老年人卻很冷漠。老年觀眾是博物館的主要觀眾群之一,但是我們目前普遍只是把他們視同普通觀眾,往往沒有考慮到老年人其實在身體生理機能各方面方面已經退化,“返老還童”需要特殊關愛。尤其在新技術面前,老年人其實是比孩子更明顯的弱勢群體。手機掃描、網上預約等年輕人的必備技能,對老年人來說就可能就像天書一般復雜難懂。

當今博物館的教育活動也主要是面向孩子,孩子接受新生事物快,他們接受和使用新技術很容易,甚至可以無師自通。但老年人不一樣,他們的機能和反應都在退化,認識和能力都可能越來越落后于時代,所以博物館在新技術應用中,要特別關注如何照顧到老年觀眾。比如免費開放后,為了調節觀眾人數、緩解參觀高峰,很多博物館開始實行網上預約,而老年觀眾數量就有所下降,一方面他們可能不會使用網上預約,另外老年人參觀不一定有計劃性,臨時想到要去了,但到了門口才發現預約已滿,這肯定是一種遺憾。我國已成為老齡化國家,我們應該建設老齡友好型社會,而當前博物館在追求新技術應用的同時普遍缺乏對老年觀眾的特殊關愛和照顧。

我們拍照過去要調節光圈快門,后來發展到“傻瓜”相機,現在更是用手機一按即可。博物館信息技術的進步也應該使技術的運用變得簡單易懂、“傻瓜化”,我覺得這是新技術發展中要重視的受眾問題之一,同時也要充分考慮如何讓殘疾人能夠從新技術中獲益,很多殘疾人沒法或不愿到博物館現場,那么通過現代信息技術可以讓他們也成為博物館愛好者。要知道,我國不僅是世界第一人口大國,也是世界第一老年人口大國,還是世界第一殘疾人口大國,而博物館本來就應該為所有人服務。

大學博物館:首先服務于教學科研

澎湃新聞:大學博物館在近年來越來越受到關注,上海大學博物館也在您來后正式建立,您覺得大學博物館應該遵循怎樣的發展模式?

段勇:大家知道牛津大學阿什莫林博物館是世界最早的近代公共博物館,很多人不知道中國人最早建立的博物館也是大學博物館,就是1876年清政府建立的同文館科學博物館和1905年張謇創辦的南通博物苑。大學與博物館具有共同的教育功能和使命,大學能夠為博物館提供相關專業的正規軍、主力軍、后備軍,而且大學還是博物館觀眾、志愿者、捐贈者的大本營。大學博物館更應該在博物館領域發揮自身獨特的作用。

大學博物館的功能和定位與社會公共博物館不一樣,1683年建立的牛津大學阿什莫林博物館比成立于1753的大英博物館要早得多,但阿什莫林博物館也只是被稱為“小大英博物館”,可見大學博物館很難與公共博物館相比。雖然也有像美國賓夕法尼亞大學博物館這樣在藏品等方面不輸于公共博物館的,在國內北大、浙大、清華博物館的展覽也有一些社會影響,但是總體來說,大學博物館的場館規模、藏品總數和等級是無法與同樣等級的比如省級公共博物館相比。

大學博物館就不應該與公共博物館比場館規模或豪華程度,也不應該與公共博物館比藏品數量和質量,你首先是為教學、科研服務的,而不是為社會公眾服務,這個定位決定其所發揮的社會功能與公共博物館不一樣。所以從某種意義上講,大學博物館為教學科研服務,培養的是相關從業人員;公共博物館為社會公眾服務,培養的是觀眾。北大、復旦等一些大學博物館成為相關專業學生實習的基地,在這里學習、實踐博物館業務,這是大學博物館的基本職能之一。大學博物館還應該舉辦一些研究性和探索性的展覽,比如追蹤國際學科前沿問題,引領行業風向等,比如說這次疫情期間,清華大學藝術博物館在閉館的狀態下舉辦了“窗口2020——疫情時期圖像檔案展”,就是一個很好的探索。所以說大學博物館要揚長避短,發揮自身人才優勢、資源優勢、學科優勢,除了培養專業人員,更要引領這個行業、學科,體現研究性、學術型、探索性,大學博物館的展覽可能不是針對普通觀眾,而是給業內人看的,所以大學博物館不必非得博眼球引起社會關注。當然偶爾通過舉辦一些大眾型的、與公共博物館類似的展覽擴大自身影響,吸引社會關注爭取支持、贊助等也未嘗不可,但不宜喧賓奪主,更不能以短擊長。什么時候大學博物館辦一個展覽,公共博物館的從業人員都紛紛去看并從中受到啟發,然后借鑒到自身舉辦的展覽之中,或者大學博物館召開一個研討會,公共博物館館長都紛紛去旁聽、取經,那才算是大學博物館的成功。

就上海大學博物館而言,我們的定位就是一方面為學生專業實習、為教師專業教學服務,館內策劃舉辦的展覽一定要有學生參與,第二要搞一些前沿性、探索性、研究性的展覽,展覽規模盡量小而精。當然就擴大社會影響來說,偶爾也可能辦一個文物精品展之類,但主業是為教學科研服務,并通過本職工作間接為社會公眾服務。

澎湃新聞:數字技術如何在大學博物館中運用?

段勇:雖然不同博物館的定位和功能不一樣,但信息技術的運用是相似的,就培養學生而言,他們有可能成為從業者或者愛好者,大學博物館也有責任培養學生熟悉這些技術,將來能夠直接在博物館工作中運用或欣賞。

其實大學博物館在當代博物館新技術的傳播應用方面曾發揮引領作用。比如:美國伊利諾伊大學的克蘭勒特藝術館是世界上最早在國際互聯網上開設網站的博物館,中國的數字博物館建設也始于2001年的教育部項目“現代遠程教育網上公共資源建設—大學數字博物館建設工程”,我們上海大學博物館從2014年開始編輯出版《博物館?新科技》,迄今仍是全國博物館界唯一的新技術專業刊物,而且上海大學2018年在全國率先招收“智慧博物館方向”文物博物館專業碩士生。可以說,在信息時代,大學博物館大有可為。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司