- +1

20年最好的國產片,至少身邊一半人這么說

原創 毒Sir Sir電影

對于每個愛電影的人。

這句話一定聽說過——

電影發明以后,人類的生命,比起以前至少延長了三倍。

占據著許多人心中“最喜愛電影”的位置。

2000年《一一》在戛納獲得最佳導演獎,2017年才在臺灣首映,再到今年。

這部電影誕生已經整整20年。

因為從中映照出的,是眾說紛紜的生活。

但看過之后。

我們或許仍然會問:片名為什么要叫“一一”?

Sir今天想從頭說起——

《一一》

Yi yi: A One and a Two

關于“一一”的說法。

楊德昌自己解釋過:

這部電影講的單純是生命,描述生命跨越的各個階段,身為作者,我認為一切復雜的情節,說到底都是簡單的。

所以電影命名為《一一》,就是每一個的意思。這意味著電影透過每一個家庭成員從出生到死亡每個具有代表性的年齡,描繪了生命的種種。

“一一”代表著“每一個”。

為了拍出“每一個”,《一一》沒有絕對的主角,有的是一組組群像,而這一組組群像又演變成一條條故事線。

他不想講一個人從小到老的過程 , 而是想把不同年齡段的人集中放在一起展現。

沒有比一個“大家庭”更好的平臺了, 每個年齡都能從中找到一個代表。

外婆,NJ,婷婷和洋洋,三代人的故事,看似彼此獨立的故事線,實際上卻暗地里遙相呼應。

個體與個體之間產生類比和互文。

抵達整體的人生。

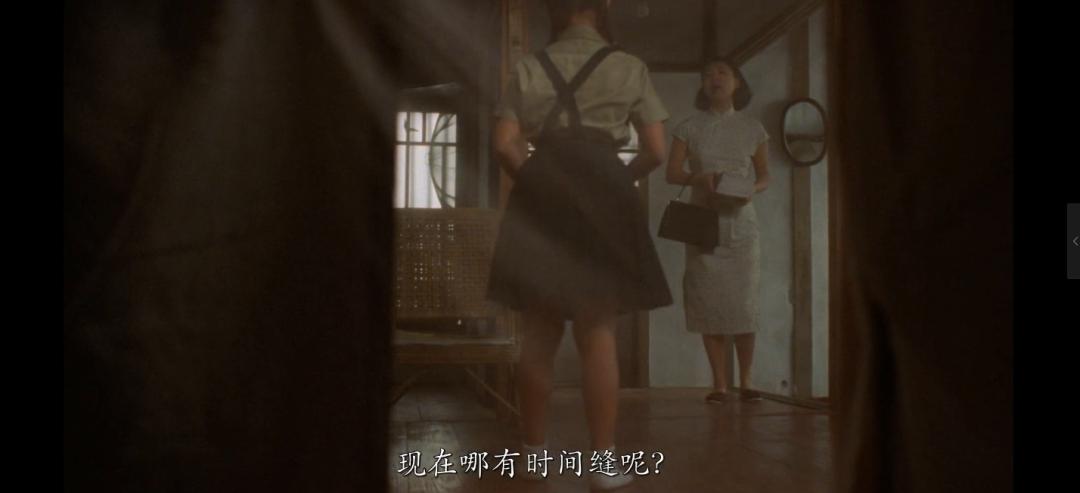

NJ收拾著衣服行李, 挑選著合適的衣服去見初戀女友;另一組鏡頭 , 婷婷同樣拿著裙裝,苦惱穿什么去見約會對象才比較好看。

當NJ上一秒說自己早熟,小學時就暗戀阿瑞,恨不得天天見到她時;下一組鏡頭,洋洋就去探望自己喜歡的女生。

但悖論就在于——

我們所經歷的人生,說到底是如此歸一和相似。

但我們的感受,又是分隔得那么遙遠。

就像NJ回憶起初戀經歷時說“那時候,真奇怪”。

奇怪在哪?

一個人身在熱戀中,做什么都是自然而然的,奇怪在于,現在的你,已經不再能體會和理解當初你的想法了。

就連不同時候的“我”都是分隔開來的,何況人與人呢?

說到底,每個人都是在孤獨地面對自己的人生,哪怕是在同一屋檐下的家人,大家都不知道對方最真實的想法。

楊德昌不止一次描繪過家人之間的“對面不相識”。

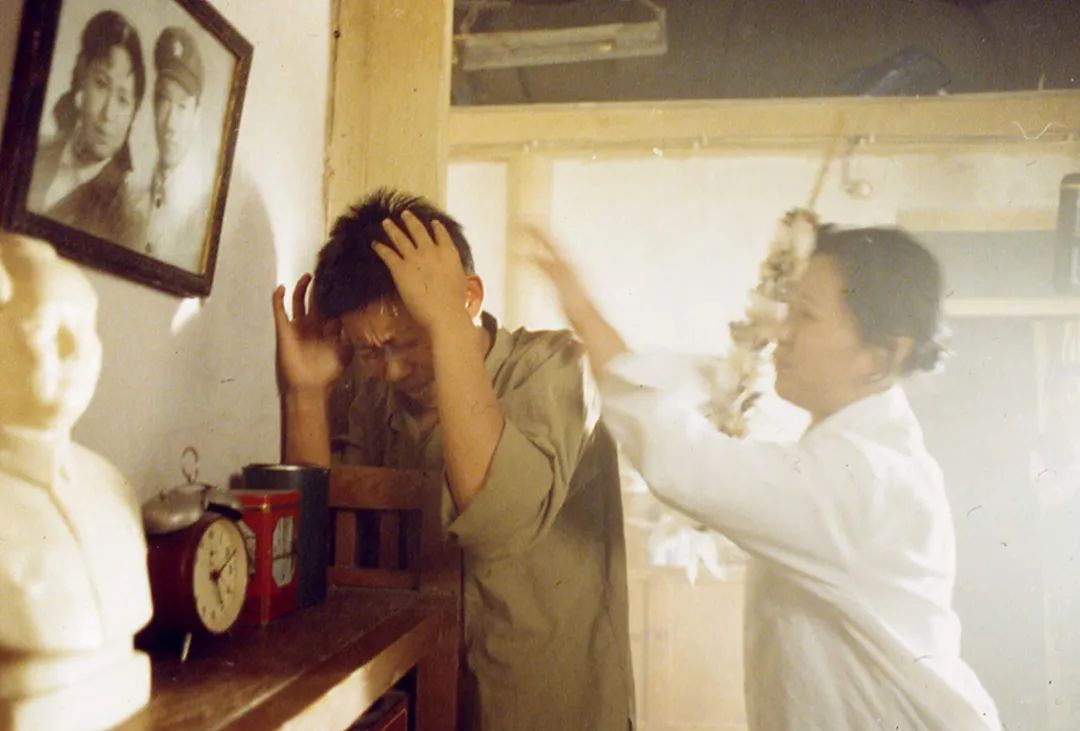

《牯嶺街少年殺人事件》的家長既望子成龍,又忽視孩子內心的成長。

母親每天都在焦慮和暴躁中,對孩子不甚耐煩。

這個母親的形象,與《陽光燦爛的日子》中頗為類似。

電影早已交代——

如果說《牯嶺街少年殺人事件》的父母仍然是某種特定歷史環境的投射。

從父母身上,照見國家滲透入個人的毛細血管。

具有明顯的指涉和批判意味。

那么到了《一一》。

楊德昌要說的則更加簡單和雋永——

這種父母的疏離,其實是生活的本來。

洋洋喜歡上游泳隊的女生,他開始學游泳,先在家里的洗手池練習憋氣,然后一個人到游泳池進行實踐。

一個撲通下去。

沒了影子。

趕快去把衣服換了,不然著涼。

這是生活平靜下的兇險。

也是人與人之間注定的孤獨——

哪怕一個人在自己生活里已經驚濤駭浪了。

別人感受到的,可能也是若無其事。

“一一”這個片名,如果豎著寫,就像沒有交集的平行線——

一。

一。

靠得再近,也沒辦法在終點相通。

不就像電影中的一家人?也像現實里的千家萬戶。

電影里有太多的鏡像。

高樓大廈、街道、高架橋和燈光投射在玻璃上面。

在都市倒影的投射下,躲藏在玻璃之后的人,只剩下模糊的輪廓,表情也淹沒于都市的倒影中。

通過玻璃,反射出重疊、駁雜又分離的都市人面目。

是楊德昌想要捕捉到的“另一半”。

你看到的我看不到,我看到的你也看不到。

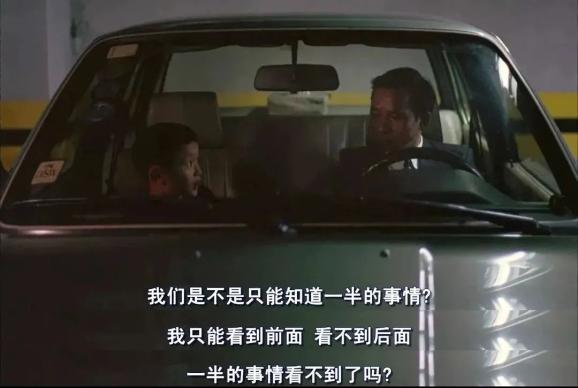

我怎么知道你在看什么呢?我們是不是只能知道一半的事情呢?

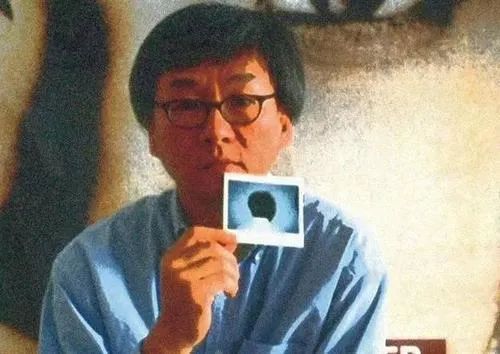

我只能看到前面,不能看到后面,這樣,不是就有一半的事情看不到了嗎?

這段話充滿了孩子氣。

可是仔細想想洋洋這句對白,其實頗有深意。

被老師冤枉,可是老師卻只相信看到自己的那一半事情,全然不愿意去理會洋洋的說辭。

在老師眼里,這個只愛拍奇怪照片的洋洋,是個“負能量”十足的學生。

成年人總是習慣在別人面前偽裝自己,生怕被人覺得自己不是個成熟的大人。

堅強的外表下,事實是怎么樣呢?

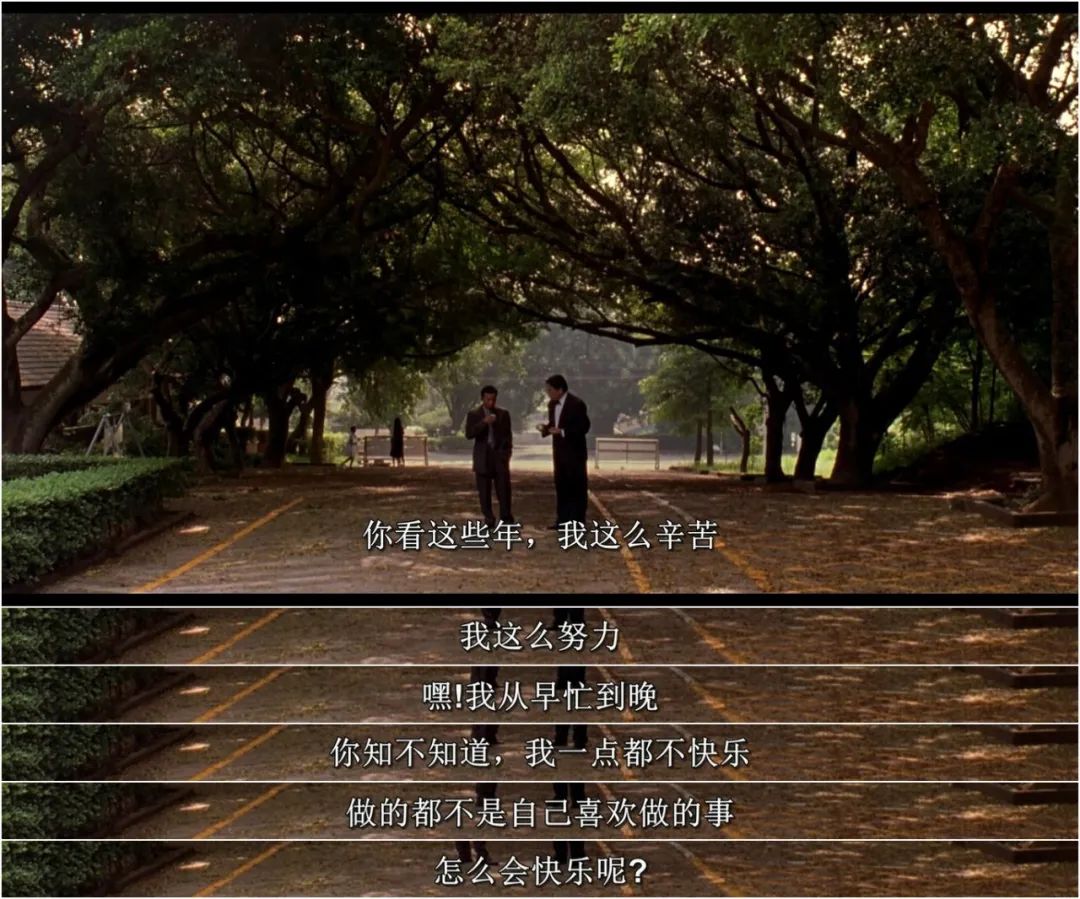

NJ把全部的錢投到了公司,可是公司破產的話,他將一無所有。

妻子有穩定的事業和人際關系,可是卻被一成不變的生活磨平了自己。

小舅子就更加難堪了,借出去的錢總是有借無還,而自己還陷入到和舊情人的糾纏中。

等等。

既然心靈布滿老繭的成年人發現不了,那就交給兒童吧!

洋洋拿起了相機,正是想笨拙地提醒成年人——

你們對習以為常的生活早已麻木,可生活還有另一面。

把這個邏輯放大到整個生命,生的另一半則是死。

電影開始于一場婚禮,終結于一場葬禮。

婚禮和葬禮是中國人生命中重要的儀式,一個寓意著生,一個寓意著死。

從婚禮到葬禮,仿佛經歷了一個人的一生。

《一一》通過人生的“儀式”——阿弟結婚、婆婆生病、孩子出生、婆婆死去將大家聚集到了一起。

“儀式”是人生的一種延宕,人只有被突發事件阻滯的時候,才會停下來思考和反省自己。

影片的最后,那些難以排遣的苦悶似乎得到了釋然,大人們終于發現了生活的另一面。

楊德昌在解釋《一一》的片名時還說道:

爵士樂手在即興演奏前,總會低聲數著“a one and a two and a …… ”來定節奏,英文片名由此而來,表示片中內容并沒有緊張、沉重、或者壓迫感,生命的調子應該像一闋爵士樂曲。

“a one and a two ”就像是在說“放輕松”,哪怕在死亡面前。

婆婆的生病,讓電影始終透出著死亡的不安。

婆婆就像一面鏡子,照見了這一家人私密的內心。

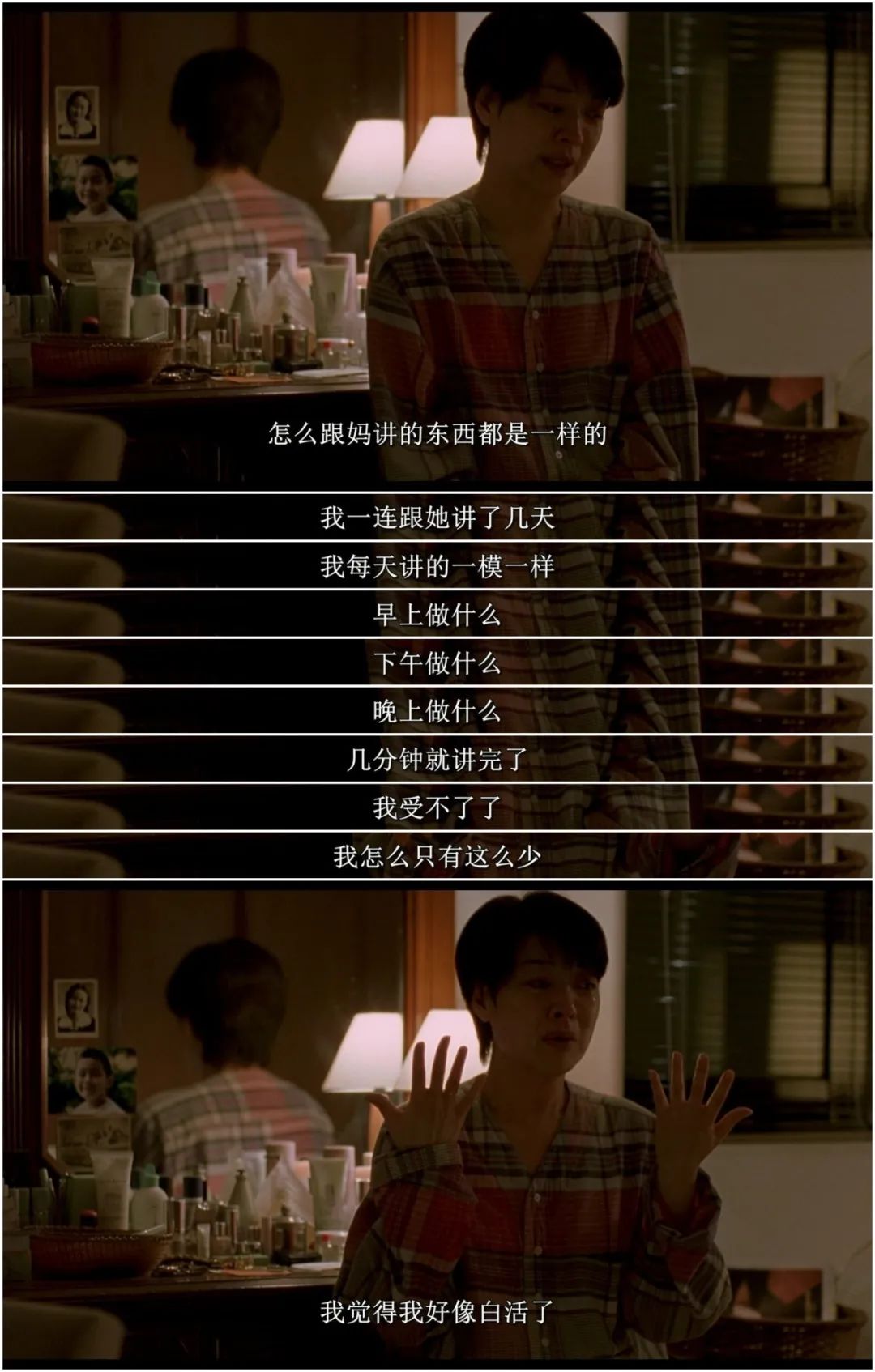

在跟婆婆的傾訴中,妻子意識到了自己干癟的人生。

“我覺得我好像白活了。”

毫無起伏,千篇一律,這難道不就是大部分人的人生嗎?

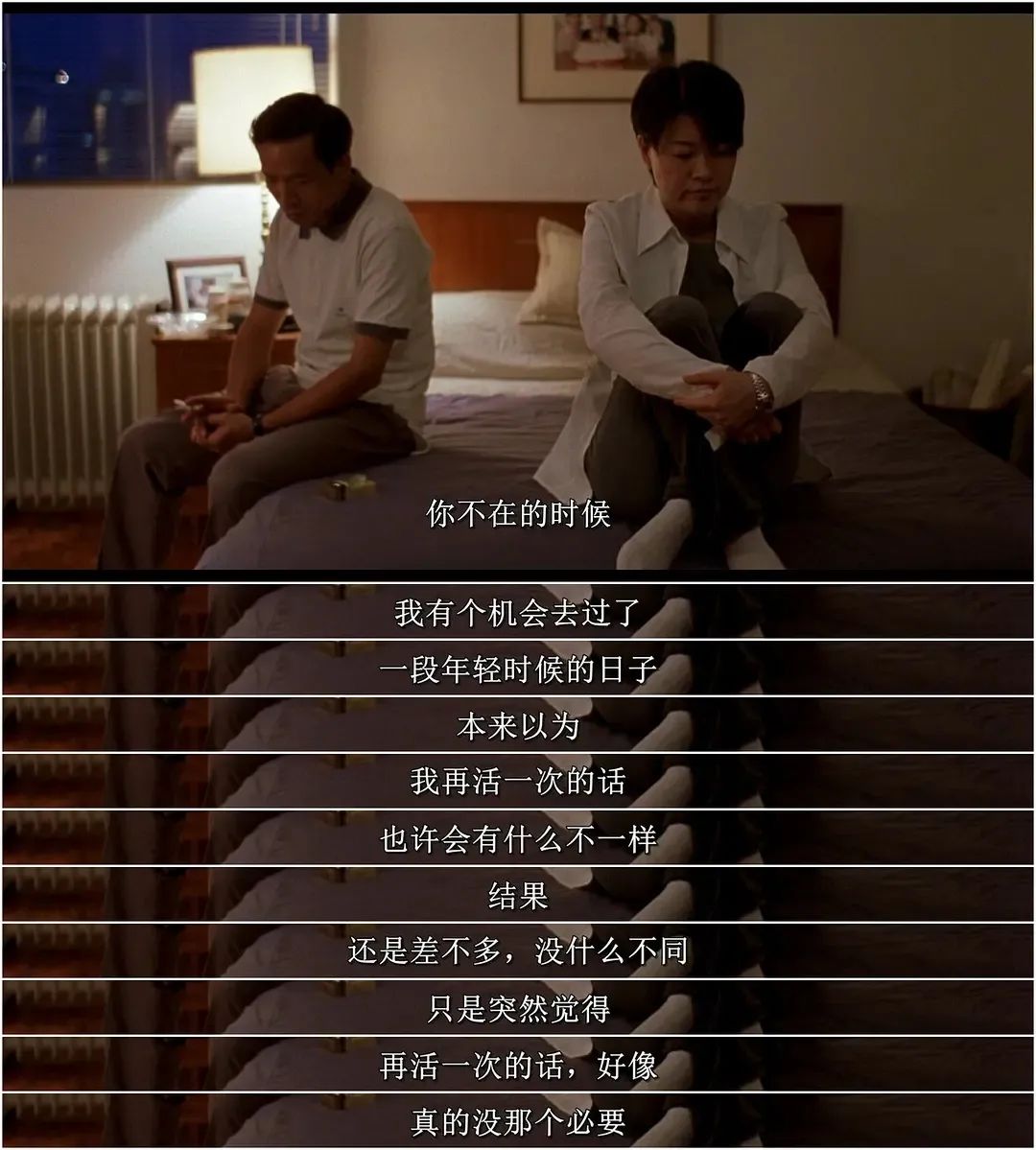

總是幻想再活一次,人生也許會不一樣。

但如果你熟悉《春光乍泄》的黎耀輝的話,你就會知道“不如我們從頭來過”,到頭來也是枉然。

只要“我”還是那個“我”。

“從頭來過”,也只不過將曾經做過的選擇重蹈覆轍,將受過的傷再一次忍受一遍。

可是妻子到頭來都沒找到所謂的意義,她只是換了個地方,重復著相同的日子。

而NJ還是不愿意踏多一步,最終還是失去了舊愛。

結果還是差不多。

沒什么不同。

生活的真相被看清了,內心反而釋懷了。

一番折騰下來,兩人得出了相似的感悟——

再活一次,真的沒那個必要。

像“胖子”所說:“電影發明以后,人類的生命,比起以前至少延長了三倍。”

這句對話放在這里是出戲的。

在電影中談電影,等于是在提醒觀眾——你正在看電影。

而結合對白的具體內容,仿佛是告知觀眾:我正在給你延長三倍的生命。

這短暫的“間離效果”,是楊德昌忍不住的心聲。

他試圖回答電影誕生至今都未有定論的問題:什么是電影?

這是所有導演都必須思考的問題,這一刻,他給出了自己的答案。

《一一》就像楊德昌導演生涯的一次總結。

作為楊德昌的“最后”,有種說不出的應景。

電影,讓我們不再孤獨。

電影,讓我們看到事物的另一半。

電影,讓我們覺得。

活一次,也不需要遺憾。

編輯助理:海邊的卡夫卡

原標題:《20年最好的國產片,至少身邊一半人這么說》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司