- +1

占屋史|伊斯坦布爾:包容性公共空間的短暫狂歡

拿破侖曾說過,如果世界是一個國家,那么伊斯坦布爾必定是它的首都。伊斯坦布爾是土耳其最知名的城市,也是土耳其人口最密集的城市。1950年以來,伊斯坦布爾經歷了三個重要發展階段。

1)1950和1960年代,土耳其進入工業化歷程,人口由1945年的86萬增長到1970年的213萬。

2)1980年代初開始,土耳其經濟自由化,人口由1980年的277萬增長到1985年的540萬。

3)千禧年之后的發展。2005年,土耳其開始加入歐盟的談判,促使其走向現代國家的政治改革,并釋放了經濟潛力。人口由2000年的880萬增長到2018年的1500萬。其中,65%人口居住在西部歐洲區,35%居住在東部亞洲區。

可以看出,1950年至今,伊斯坦布爾人口激增了15倍。

新增人口在何處落腳?

1950-1960年代,伊斯坦布爾的新增工業區需要大量勞動力。棚戶區(gecekondu)在工業區附近接二連三出現,并隨之成為這座古老城市的新景觀。棚戶區相當于第一代“占屋建筑”。

此處的占屋,并非占屋而居,而是在公共土地上占地而建。最開始是單層簡易建筑,很快就變成多層磚石或鋼混結構建筑,并形成鄰里住區。公共財力只為這些新市民提供了市政基礎設施,棚戶區的存在是為了向其毗鄰的工業區提供勞動力。

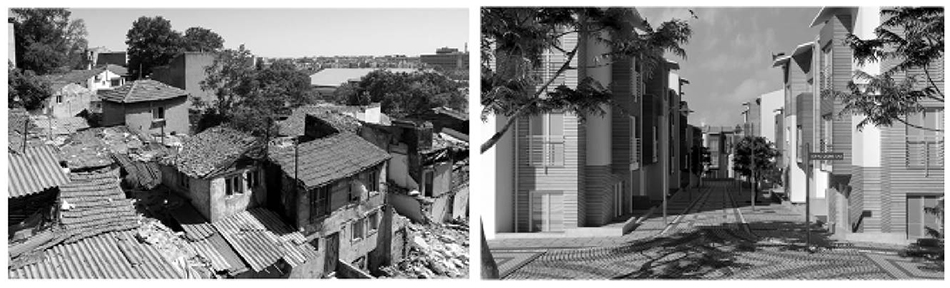

時至今日,這些占地而建的棚戶區已基本實現了合法化,設施已十分完善,是城市中充滿活力的部分,然而也存在問題。建筑質量偏低,建筑結構不足以應對防震要求。棚戶住區曾位于伊斯坦布爾的邊緣,隨著城市擴展,如今位于城市金融和娛樂中心附近。它們勢必成為城市轉型的重要目標區域。

1980-1985年的第二個增長階段,激增的人口對廉價住房產生了巨大需求,由私有領域解決。伊斯坦布爾已無法提供占地而建的公共土地了。這次,城市邊緣的農業用地的私有者將其土地分為小塊,出售給新到者修建住房。由于缺乏資金,細分的地塊非常狹小。從一開始就建造多層房屋,幾乎把整個地塊占滿。因此,產生出密集的城市肌理。這些地區的營建也很快被合法化。

2000年以來的第三個經濟繁榮期。伊斯坦布爾市政當局對人口、經濟和城市的增長加以計劃,即由公共和私營部門共同開發“正式住房定居點”。而地震頻頻發生帶來威脅。基于此,伊斯坦布爾城市改造項目持續不斷,城中的棚戶區和貧民區基本都面臨拆遷的命運。對大規模拆遷改造的不滿,奠定了伊斯坦布爾占屋運動的基礎。

格茲公園改建:占屋運動的導火索

不同于歐洲城市的占屋傳統,伊斯坦布爾的情況有所不同。

“在金錢的驅動之下,所有公有共用的場所都被搶奪了。我們所追求的,正是重新營造被奪走的公共空間。”占屋行動者如是說。

由于城市高速發展,在2010年和2011年,伊斯坦布爾均位居房地產投資和開發的歐洲城市之首。為了推動“城市重建”,眾多內城居民被迫搬遷到外城遠郊的高層安置房。2013年,土耳其政府決定將為數不多的公共綠地格茲公園(Gezi Park)的所有權移交給開發商,改建成購物中心,這引起了民眾的大規模抗議。

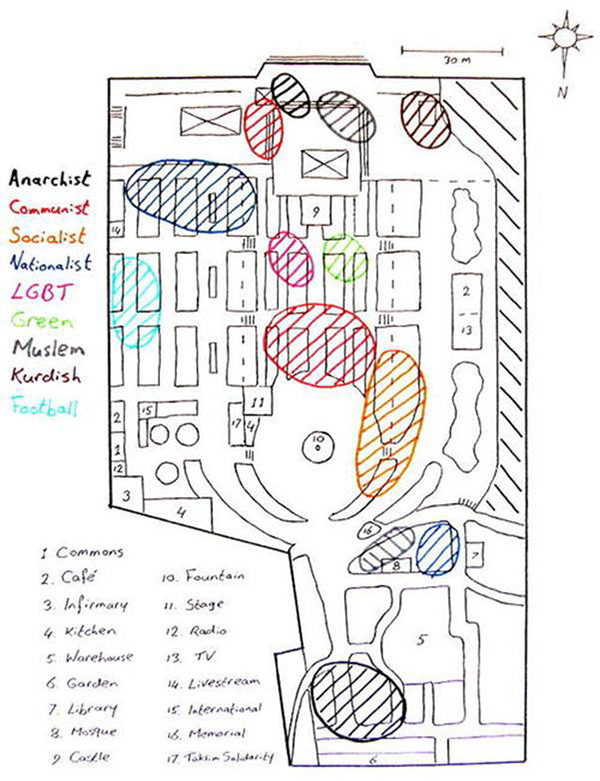

最初的抗議活動如同慶祝。人們在伊斯坦布爾中心的塔克西姆廣場和格茲公園搭起了帳篷、工作間和教學區,建立了社區圖書館,還設置了提供免費食品、藥品及其他用品的攤位。音樂家們在此舉辦免費音樂會,還有瑜伽教練提供免費課程。抗議者群體的構成五花八門,有藝術家、大學生、環保群體、球迷組織和左翼工會團體,也有庫爾德人、同性戀者和女性主義團體,訴求主張也是多種多樣。不久之后,這些抗議活動即被驅散。

第一個占屋:Yelde?irmeni住區

“對我來說,格茲公園的活動是一種溝通的方式,”格茲公園露營活動的一位參與者說。

格茲公園抗議之后,在伊斯坦布爾乃至土耳其全國各個公園里開始舉行公共論壇,人們匯聚于此討論各種問題。到了秋天,天氣轉涼,某些地區的公共論壇得以在市政建筑中開展,而另一些則不得不尋找私人房屋。

Yelde?irmeni住區的公共論壇另辟蹊徑,人們選擇了一棟空置了20多年的破敗建筑。2013年11月下旬的一個星期六下午,這棟被破門而入的建筑里,充滿著色彩、音樂和人群。熱鬧的程度不亞于新建購物中心的落成典禮。

“我們打開了門,然后就宣布,現在這是我們的,這是每個人的!”一位占屋者如是說。

她的話不僅描述了占屋的過程,而且概括了占屋的目的:占屋者并不想占屋而居,他們想為格茲公園的露營抗議活動尋找新的依托之所。他們想為新近恢復的互動、政治活動和不分等級的商議尋找場所。他們想營造自由的空間,且對所有人開放。

占屋的內部沒有地板,墻壁上遍布藝術品;沒有電,使用煤氣燈照明;土耳其傳統現場音樂透過墻壁上預留的窗戶孔彌漫到了街上。這里每周舉辦一次鄰里論壇,還會舉辦藝術展覽和音樂會,并定期邀請人們分享他們對某些政治或現實問題的“替代解決方案”,也會請敘利亞難民談論自己的經歷,還會舉辦垃圾堆肥工作坊。

伊斯坦布爾的占屋意義何在?主要目的之一是,使其成為新社會中心,為包容性和無等級的互動氣氛提供機會。這成為對大都市公共空間私有化和商業化趨勢的一種抵抗力量。

誰能從急劇的城市轉型中獲益?

一篇占屋組織網站的文章介紹了一個典型的例子,古老的吉普賽人永久定居點(Roma settlements)Sulukule社區。住區中的3400名居民被迫把房屋出售給私人投資者,即便不同意也被強行驅逐。他們被安置在大型建筑綜合體的TOKI公寓中,遠離市中心及居民原來的工作地點和學校。人們的社會網絡被打破,丟失了工作機會,家庭成員擠在很小的空間中。更重要的是,TOKI公寓租金高昂,很多人無力負擔,最終淪落到露宿街頭。Sulukule社區大多數居民都嘗試搬回舊社區附近居住。他們曾經擁有的房屋在2010年被拆毀,此后新落成的住宅或寫字樓的價格比之前上漲十倍。

這篇文章還提出一個問題:誰能從急劇的城市轉型中獲益?

在億萬富翁人數最多的世界城市排行榜中,伊斯坦布爾名列第五,而就社會公正性而言,土耳其在31個經合組織國家中排名倒數。從事房地產和建筑業的人士占土耳其100位最富有人士中的大多數。低收入家庭被從伊斯坦布爾的中心強行撤離,而大部分大型建筑項目的利潤達到所有行業的頂端。因此,伊斯坦布爾的占屋行動成為了對社會正義的一種表達。人們試圖收回“城市的權利”,這是列斐伏爾或大衛·哈維等學者所倡導的。

Yelde?irmeni住區的占屋面臨諸多挑戰。首先,占屋建筑是廢棄多年的建筑工地,需要投入財力物力整修才能繼續使用。其次,占屋常常受到警方盤查。而另一個挑戰則更復雜:如何在不促成紳士化的前提下開辟一個充滿藝術的替代空間?

世界各地的城市都受困于這一挑戰:因為租金便宜,藝術家們入住貧窮社區;社區的吸引力上升,導致租金上漲;藝術家的創造力和知識使得該社區成為寶貴資源,可供房地產企業利用。

2015年11月,時隔兩年,Yelde?irmeni住區的占屋被驅逐,2016年11月建筑被拆除,2018年一幢新建筑在此地落成。與之類似,卡德拉科伊(Kafera?a)的占屋始于2013年秋天,2014年12月被驅逐,并引發了示威游行,占屋在2016年11月被燒毀。

目前,2013年以來在伊斯坦布爾陸續興起的多處占屋,都基本銷聲匿跡了。

參考文獻:

①歐亞大陸上的城市——一部生命史,成一農著,商務印書館。

②土耳其通史,哈全安著,上海社會科學院出版社。

③Fighting for spaces, fighting for our lives: Squatting movements today,Squatting Everywhere Kollective (SqEK)

④Urban transformation in Istanbul: potentials for a better city, Arda INCEOGLU,Ipek YüREKLI.

⑤https://en.squat.net/2014/01/12/turkey-reclaim-the-urban-commons-istanbuls-first-squat/

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司