- +1

夫馬進:《龍泉司法檔案》及其價值

2019年8月27日,杭州召開了一次龍泉司法檔案研讀會。此次研讀會由浙江大學地方歷史文書編纂與研究中心組織。與大多數研讀會不同的是,此次會上幾乎只選擇了記錄有一件訴訟案件的檔案,由20人左右的研究者花費一整天時間進行討論。本文作者夫馬進,系日本京都大學文學部名譽教授,也是此次研讀會的受邀人和發言人。會后,夫馬教授撰文介紹了《龍泉司法檔案》的相關情況,并圍繞這一具體案例展開討論。文章原題《〈龍泉司法檔案〉與龍泉司法檔案研讀會——圍繞民國初年教育界與商業界彈劾警察案件的討論》,發表于日本《東方學》第139輯,2020年1月。經授權,中譯文首發于澎湃新聞,限于篇幅,對原文略有改動,并分作兩篇,此為上篇。

《龍泉司法檔案選編》:一部可貴的史料集

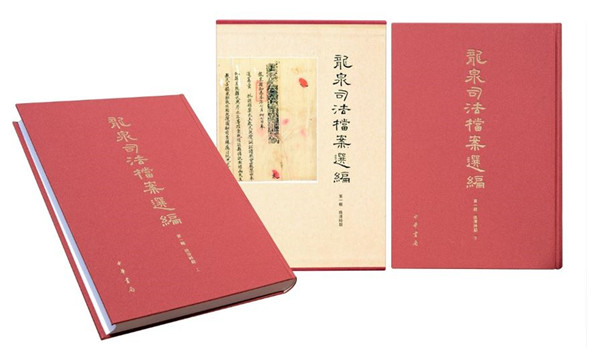

首先想就原始資料《龍泉司法檔案》以及基于原始資料而編輯出版的《龍泉司法檔案選編》(已于2019年出版完結),進行一些簡單的說明。根據《龍泉司法檔案選編 第一輯 晚清時期》(包偉民主編,本輯主編吳錚強、杜正貞,中華書局,2012年)所載包偉民“《龍泉司法檔案選編》總序”的說明,《龍泉司法檔案》是由時任浙江大學歷史系教授的包偉民先生于2007年11月前往浙江省內的龍泉市檔案館時“發現”的。當然,直至當時為止,該檔案一直由龍泉市檔案館收藏和管理,并且加上了編目可供公開閱覽,所以才在“發現”上加了引號。不過正是由于此次“發現”,《龍泉司法檔案》才在真正意義上為眾所知,所以,毫無疑問可以說這是一次重要的發現。

《龍泉司法檔案》原來是由龍泉縣法院所保管的檔案,在中華人民共和國成立之后,由龍泉地方政府對其進行了全面接收,從而保存至今。《巴縣檔案》原本是由清代衙門保管的檔案,所以覆蓋了吏、戶、禮、兵、刑、工六房全部范圍的案件,其中包含大量與內政、軍政、教育等相關的行政文書。而與此不同,《龍泉司法檔案》僅限于司法相關的檔案,其中主要都是訴訟檔案。這也是其被稱為《龍泉司法檔案》的原因。

《龍泉司法檔案》的寶貴之處在于,除了一部分清末的檔案外,其實際上是由自1912年(民國元年)開始,至1949年(民國三十八年)的檔案構成。在目前所知的中國地方檔案中,它是對于民國史研究而言最完備的一部地方檔案。我們現在可以對《龍泉司法檔案》進行不同領域的劃分,活用于諸如法制史、社會史、地方政治史、文化史、生活史、女性史等研究領域中。而且在這各個領域的內部,可以詳細地探討在民國38年間的變遷。不過,在我看來,《龍泉司法檔案》之所以是極寶貴的史料,是由于依據這一史料,研究者可以通過對龍泉縣這一地區的探討,窺視到中國整體的變動。同時,研究者也可以經由自己的眼睛通觀整個民國史的變遷。并非北京和上海,而是在中國的一個普通的縣域中,可以對民國史進行定點觀測。在我看來,歷史研究中最重要的是如何能抓住包含有時代之變化、停滯、或者后退的大勢,特別是如何直接從資料中體會到時代的氛圍。而《龍泉司法檔案選編》中收錄了在民國延續的38年中,在同一地區所發生的大量訴訟案件,最適合據此追尋時代的變遷。雖說龍泉縣位于浙江省內陸的偏遠地區,但是從各份檔案中可以明晰地看到龍泉與溫州、杭州、甚至上海之間,都有著經濟、文化上的密切聯系。

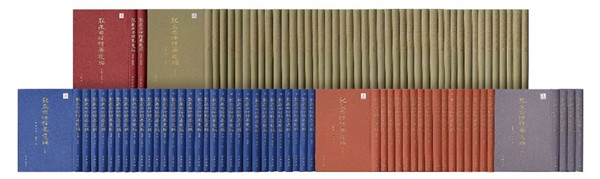

《龍泉司法檔案選編》便是以上述《龍泉司法檔案》為基礎而編纂的史料集。首先,《龍泉司法檔案選編 第一輯 晚清時期》全二冊,于2012年出版。其中收錄了從咸豐元年(1851年)到宣統三年(1911年)檔案中的全部案件,一共二十八件。由于這些訴訟案件持續到了民國初年,所以其中自然也包括民國時期的檔案。

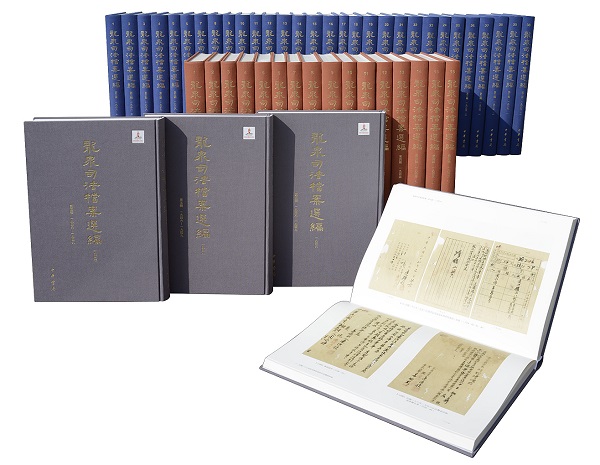

其次出版的是《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》(本輯主編傅俊,本輯編纂傅俊、吳錚強、杜正貞、陳明華、張志偉,中華書局,2014年)全四十冊。此輯收錄了180個案件。《第三輯 1928-1937》于2018年出版,全30冊,收錄了82個案件。《第四輯 1938—1945》全16冊,收錄39個案件,《第五輯 1946-1949》全四冊,收錄14個案件。后兩輯都于2019年出版。至此,《龍泉司法檔案選編》的出版正式結束。

在民國時期的檔案中應該選擇怎樣的案件進入《選編》呢?對于這一問題,據編者介紹,是考慮到案件的類型和訴訟過程的典型性,選擇了檔案保存狀況完整、資料價值較高的案件。不過,對于地方檔案的研究者而言,很有必要了解現存該檔案的全貌。自然,對于編輯者的辛勞工作,我想表達發自內心的敬意。然而,如果未選擇部分的案件沒有經過整理的話,確實也會給檔案利用帶來困難。在《龍泉司法檔案選編》的工作中,由于完全沒有記載其他還有怎樣的案件,亦沒有記載未收錄案件的情況,所以在我個人看來還是稍有遺憾。

《龍泉司法檔案》研讀會之緣起

這二十多年以來,我一直在關心中國史中的訴訟與社會問題,也收集和研讀了好幾種中國的地方檔案。我從1992年開始研讀日本國會圖書館藏《太湖廳檔案(同治 光緒期)》(太湖理民府文件),其后對臺灣大學藏《淡新檔案》、南京博物院藏《太湖廳檔案(嘉慶 咸豐期)》、中國第一歷史檔案館藏《順天府檔案》、四川省檔案館藏《巴縣檔案(乾隆 同治朝)》、中國社會科學院歷史研究所藏《徽州千年文書》等資料都進行了調查、收集和閱讀。《龍泉司法檔案選編 第一輯 晚清時期》這冊檔案,是我于2012年出版之后直接購入且進行了粗略閱讀。而對于《太湖廳檔案(同治 光緒期)》與《巴縣檔案(乾隆 同治期)》,則是召集了10至20人左右的研究者,舉行了輪讀會。

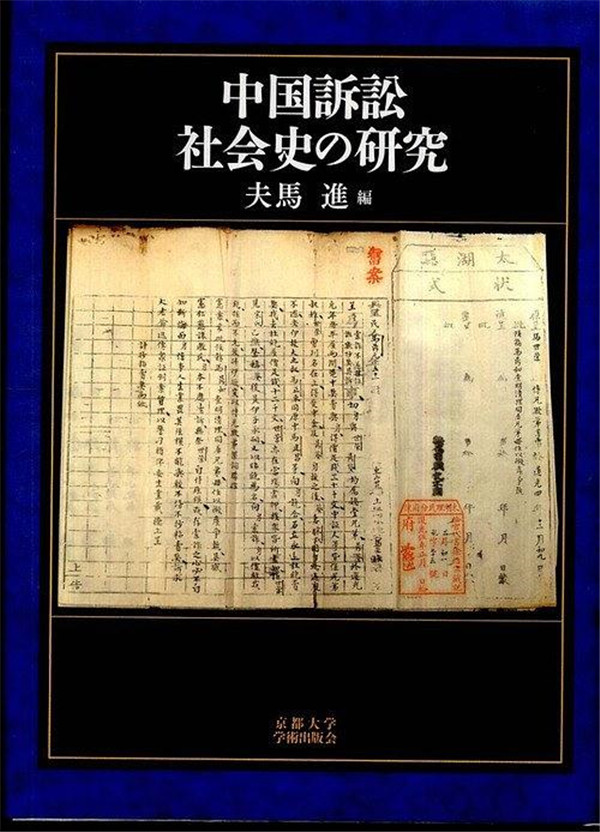

以上所述的都是明清時代的地方檔案,特別是記載了在縣衙門,或者與之相當的初級衙門中訴訟裁判案件的檔案。在寫完了《中國訴訟社會史概論》(夫馬進編《中國訴訟社會史研究》,京都大學學術出版會,2011。中譯本由浙江大學出版社于2019年出版)之后,我自己希望開始閱讀民國期的訴訟檔案,而不再是清代的訴訟檔案。因為我想知道訴訟和裁判的方式在清代之后發生了怎樣的變化,所以非常想了解其后的時代。或者說,因為我很想通過實際的民國檔案來確證自己在清代檔案中無法加以確證的推測。不過,我對于民國史研究完全是外行,甚至連哪些是基礎的文獻都不太清楚。

《中國訴訟社會史研究》中譯本,浙江大學出版社

我開始接觸民國檔案,即《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》(2014,全44冊),是到了退休之后的2016年。該年的三月份,中國政法大學的副教授趙晶先生來到京都,我向他詢問有沒有便于閱讀的民國時期訴訟檔案,他向我介紹了《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》。幸運的是,京都大學法學部圖書館正好購買了該書。《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》與《第一輯 晚清時期》相同,全書都是用上乘的紙張印刷,因此對于我這位老人而言非常沉重。高興的是,凌鵬(當時京都大學研究科博士在讀,現在北京大學社會學系助理教授)看到我的窘狀,自愿幫我復印了這些材料。

2016年8月份,我與伍躍(大阪經濟法科大學教授)兩人開始閱讀《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》。由于伍躍也很關心《順天府檔案》中法律詞訟問題,所以我們將這兩個史料交叉著進行閱讀。后來,凌鵬與鈴木秀光(京都大學法學研究科教授)也加入閱讀。在凌鵬回北京之后,久保茉莉子(成蹊大學文學部助教)也加入了。

在我閱讀《龍泉司法檔案選編 第二輯 1912-1927》的過程中,逐漸產生了想去曾經的龍泉縣(即現在龍泉市)的想法,而且特別想去后文提及的八都鎮。我對于選編中所收的《民國二年 李興唐等控卓識等縱警仇學案》(第二輯、第三冊,500頁-567頁)與《民國三年 曾林裕控程作祺等詐欺取財案》(第七冊,612頁—686頁)兩案,以及李鏡蓉這一人物很感興趣。這兩個案件,都是以八都鎮為舞臺,而李鏡蓉正是當地的人物。同時,我也很想閱讀在《龍泉縣志》(龍泉縣志編纂委員會編,漢語大詞典出版社,1994)“龍泉縣歷代修志紀略”中提到一次的《民國龍泉縣新志稿》(1948年序)。我覺得其中可能會有對李鏡蓉等人的記載。不過如前所述,我對于民國史完全是外行,對于《龍泉司法檔案》也完全是外行。當時便想著去龍泉的途中一定要順道去杭州拜訪《龍泉司法檔案選編》的編纂者,因為有很多問題想向他們請教。

我首先聯系的是杜正貞先生(浙江大學人文學院教授)。不過可惜的是,在我預定前往杭州、龍泉旅行的八月下旬,她恰巧不在杭州。隨后,又通過趙晶先生的介紹,與吳錚強先生(浙江大學人文學院副教授)取得了聯絡。吳錚強先生通過郵件詢問我在龍泉的活動安排,我很直率地將我對于前述兩案的興趣,以及打算去八都的想法告訴了他。其后,吳錚強先生在回信中提到,如果可能的話能否就《龍泉司法檔案》開一次小的工作坊,張小也先生(深圳大學教授)也會參加。隨后吳先生又發出提案,首先由夫馬率領參與者一同閱讀檔案,隨后由數名參與者報告與這兩個案件有關的小研究。我想,如果單單只是自己向別人請教,確實有點不好意思。而且想到,也許我自己所抱有的興趣,也能夠同年輕的中國研究者們分享。因此,我認為這無論對于我自己還是對于中國學界,都是一件好事,便同意了吳錚強先生的提案。吳錚強先生一開始只打算召集5、6人的研究者,但最終包括我與擔任翻譯的凌鵬在內一共19人,除了杭州的研究者外,從北京、上海、武漢、南京、鎮江、深圳等處也有研究者趕來參加。

《龍泉司法檔案》所見近代中國的訴訟

研讀會上,首先是我以“龍泉司法檔案中的幾個問題”為題進行報告,在一起閱讀數段檔案原文的同時,根據這些材料說明我的關心點是什么,以及從中能夠讀取出什么信息。檔案的原文由凌鵬代讀。其后的討論,最終是圍繞著我說明的諸個問題為主而交叉進行。在此,我想就我所關心一些內容進行若干詳細說明。

自從我開始閱讀《龍泉司法檔案選編》1912年(民國元年)的案件,第一個感覺便是,像龍泉縣如此偏僻的地方,也非常的健訟、好訟和纏訟。我認為在清代,縣級層面的訴訟可以大致區分為巴縣型和太湖廳型兩類,而如果依據《龍泉司法檔案選編 第二輯》中收錄的案件進行判斷,可以說民國初年的龍泉縣屬于巴縣型。

在龍泉的訴狀中,依然可以看到將訴訟的對手稱做“訟棍”的夸張的污蔑表達,而在辯明自己并沒有健訟、好訟、纏訟這一點上,也與清代相同。根據我的推測,書寫這些訴狀的人,大部分應該就是在清代被稱為“訟師”、“訟棍”的人物。

在民國,手持召喚狀(信票)前往召喚的警察,被稱為“司法警察”,略稱為“法警”。不過,如果看到前往召喚時所攜帶的信票,會發現其中寫有“司法警察某”,“某”即攜帶者本人的名字。這與前清時期的信票上寫有“總役某”“差役某”的樣式完全相同。可以說最合理的推測是,曾經的差役就照原樣平移成為了司法警察。說到司法警察,雖然名稱聽起來很不錯,也不知道在民國初年是不是會穿制服,但大概可以將其實際情況看做是差役吧。簡單而言,只是將清代的差役改稱作司法警察而已。

這樣,一方面可以看到,民國初年的訴訟與裁判的形式,很可能大部分是從清代繼承而來的。另一方面,也能夠看到在檔案中展現出來的“新”現象。第一,在訴狀中點綴著新的用語。可見在這樣偏遠的地方,很可能也受到了近代日本的影響。在民國元年提出的訴狀中,已經使用了“野蠻手段”、“此新政之所必懲”、“私有產業”、“農夫生活”、“自由主義”等詞語。此外,可能是認為使用“法律”二字對自己有利,所以到處都可看到這兩個字。雖然舊表達的數量依然很多,但是到了民國二年、三年,新詞匯的使用貌似更獲得了顯著進展。如果假定這些訴狀是由過去的“訟師”“訟棍”寫成的話,大概他們當時正在急速地學習新的訴訟用語和司法制度。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司