- +1

楊德昌和他的幫派們

編者按

20年前的今天,第53屆戛納電影節落幕。這是屬于華語電影人的一天:楊德昌憑借他的作品《一一》獲得最佳導演獎,梁朝偉憑借王家衛執導的《花樣年華》摘得戛納影帝,姜文則以《鬼子來了》榮獲評委會大獎。而在這一年,我們還收獲了無數華語電影經典:李安的《臥虎藏龍》、婁燁的《蘇州河》……

今天,我們以兩篇文章分別梳理楊德昌和王家衛的作品,希望可以讓大家更清晰地理解華語電影是如何一步步攀上一座難以超越的巔峰。本周日,我們還會在賈樟柯導演50歲生日這天為大家帶來《站臺》的分析文章,這部同樣首映于2000年的電影雖然未能在當年威尼斯電影節摘得金獅獎,但卻足以成為寫入中國影史的重要作品。

《牯嶺街少年殺人事件》

楊德昌和他的幫派們

原文鏈接:http://www.davidbordwell.net/blog/2016/06/16/a-brighter-summer-day-yang-and-his-gangs/

作者 | Kristin Thompson and David Bordwell

翻譯 | 子龍(北京) 李淇 (北京)Mono(奧斯汀)

校對 | 徐佳含(波士頓)Peter Cat(巴黎)

審讀 | 優優(北京)

編輯 | 10(桂林)

如果你在乎電影的藝術享受,那你要做的事情很簡單

1. 購買“標準”發行的新版楊德昌導演的電影《牯嶺街少年殺人事件》,商家隨意。不要租、不要借、也不要在線播放。少喝幾杯咖啡而已,你就能拿到貨真價實的DVD了。(偷偷告訴你:我很開心買到了一套哦。)如果可以,買藍光的吧。這是一個令人嘆為觀止的極細膩的壓制版本。(再偷偷告訴你:這部電影我可是看過好幾次35毫米膠片版的哦。)

2. 竭盡所能找個最大的屏幕。理想狀態是,用公共大禮堂、教室或者是樂于效勞的藝術影院。至于在電腦顯示器上看,想都別想。

3. 閱讀戈弗雷·柴郡(Godfrey Cheshire)在光碟套上的評論文章,有用。

4. 觀看電影(記住,要在大屏幕上看)。你需要騰出四個小時。

5. 在充分的間歇休息后,在比較方便的屏幕上再次觀看,這次要聽托尼·雷恩(Tony Rayn)的評論音軌。這是我所聽過的最受啟發、最微妙、內容最豐富的評論音軌。

6. 探索補充資料:關于楊德昌和年輕演員們一起工作的感人紀錄片《一個演員的命運:張震》(An Actor’s Destiny: Chang Chen)、《白鴿計劃(臺灣新電影20年)》(Our Time, Our Story)(一部2小時2002年拍攝的臺灣新浪潮電影的紀錄片)、還有1992年楊德昌的舞臺劇《如果》(Likely Consequence)的演出錄相。

7. 在充分的間歇休息后,再次觀看這部影片。

8. 想想看,你已經看過90年代最偉大的電影之一,而且我們拿到的是迄今為止發行的最棒的DVD版本。

我本可以就此打住,但你知道我不會。

今夜你是否寂寞?誰又不是呢?

《牯嶺街少年殺人事件》 開始于獨立制片。最終,隨著楊德昌世界的延拓,外部資金對于影片制作的繼續進行變得尤為必要。而超過一半的演員和工作人員在這之前從未涉足過電影制作,整個項目耗費了三年時間才完成。在臺灣電影已然死去的年代,楊德昌懷著極大的野心在設法拍攝一部追求極致的電影。

即使當初將它當做一部在劇場放映的長片來拍攝,但《牯嶺街少年殺人事件》卻驚人地貼合了現如今人們對長篇電視劇敘事的口味。影片擁有超過80個對話部分,展現出60年代臺北生活的濃濃風情。的確,托尼·雷恩的評論音軌提到,楊德昌說他已經為300集電視劇準備了足夠的故事素材。如果你喜歡沉浸在一個豐富的現實世界,這部電影就是為你而拍的。

在某種程度上,《牯嶺街少年殺人事件》可以被視為一部關于孤僻的青春時光與青少年罪犯的電影,里面充斥著吵鬧抱怨、對忠誠的考驗,還有臺球廳和演唱會上的正面交鋒。但楊德昌將他的畫布向各個方向加以延伸。在電影的后半部分,小四的父親,一個普普通通的政府人員,被懷疑有政治問題。這使楊德昌找到父子之間的相似之處,即他們都會倔強地抵抗權威。與此同時,趙媽媽和他的姐姐面對著來自學校、家庭生活、政治壓迫這些如此壓倒性的問題,努力維持著這個家。

進一步將鏡頭放得長遠,楊德昌展現出鄰里之間因為階級緊張關系、工作狀態還有族群認同而撕裂的情況。這里擠滿了臺灣本土家庭、長期居住的大陸人,還有因為1946-1949年內戰剛剛逃來的大陸人。一些家庭相當貧窮,另一些處于中產階級的中下層,還有一些則相當富有,比如那些軍人世家。幫派斗爭和大人們的結黨正是這些分裂和憤怒的縮影。高中隔壁就是電影的拍攝現場,男同學們會在休息時間過來搗亂。

《牯嶺街少年殺人事件》改編自真實事件,這毫無疑問喚起了一些1991年的觀眾的回憶,影片繼而構建起了楊德昌所說的“一個時代的影像”。整部電影有著宏大的情節架構,平衡了形形色色的具體人物,如同每個角色都是鮮活的生命個體,都悉知如何適應這一歷史時刻下更大的社會政治動態。但是,這些角色并不僅僅是時代占位者或歷史代言人,他們不必刻意為之便可讓我們大吃一驚。一個家境富裕的將軍之子保護其他男孩免受欺凌,而幫派老大哈尼(Honey)因為殺人而逃逸,在讀過《戰爭與和平》(War and Peace)后又對暴力產生厭惡。

憑借這部作品,楊德昌足以和侯孝賢匹敵。二人一起將臺灣電影制作提升到了世界級別。你只需要看看“標準”發行的關于臺灣新電影的紀錄片,就能看到在十年左右的時間里,滿懷誠意但又略顯粗糲的本土電影是如何獲得推動,變得愈發優雅和精致。在侯孝賢80年代的電影作品中,從《風柜來的人》(The Boys from Fengkuei, 1983)、《冬冬的假期》(Summer at Grandfather’s, 1984年)到經典之作《悲情城市》(The masterpiece City of Sadness, 1989年),一種謙和的地區性現實主義成長為了在歷史認知和電影創新方面里程碑式的成就。而楊德昌也用他自己的方式完成了相同的事情,《牯嶺街少年殺人事件》成為了他對侯孝賢的抒情史詩的回應。

至少有兩種通向現代的方式

在這一背景下,楊德昌的雄心就脫穎而出了。當他在美國做程序員的時候,他便進出于許多電影學校的課堂。為了能在回臺灣后拍出成功的電視電影,他開始通過雷耐(Alain Resnais)、安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)以及他們的繼承者的方式,來探索自己故鄉的當代生活。他變成了臺灣最歐洲化的現代主義藝術家。

《海灘的一天》(That Day, on the Beach, 1983)的錯綜復雜著實使得其它新臺灣電影看起來略顯粗糙。一個鋼琴演奏家在輪回演出的時候見了她的老同學,他們談論起了各自的生活。這位鋼琴家卻變成了這個長達三小時的對當代社會中的成長和事業的探尋的配角。片中藏著一個謎團——這位朋友的丈夫失蹤了,可能是自殺了。但是正如《奇遇》(L’Avventura, 1960)那樣,失蹤一事引發了層層漣漪,它揭示了社會壓力與精神狀態。電影中有碎片化也有延長的閃回;還有閃回中的閃回;有多角度的敘事,關鍵事件的重放,以及飄忽的畫外音——這一切都意在探尋長輩的強權對于年輕人生活的阻礙。

《青梅竹馬》(Taipei Story, 1985)在敘事上更為“專一”,但它重申了楊德昌對于平行生活以及家長控制的興趣。出身背景成為了楊德昌最與眾不同的領域:現代企業文化以及它對本地傳統和家庭紐帶的消磨。一對情侶因男方對女方債務纏身的父親的忠誠而分手,而同時女方又陷入了一場膚淺的調情。這對情侶討論著結婚并且在美國重新開始新的生活,但是男人——一位不善言辭的失敗者——卻沉溺在老舊的商業模式之中,與新時代精明的高管們、與蹦迪、與戀愛格格不入。

經歷了這三部影片,楊德昌的技巧被磨礪得日益精進。在拍攝公司辦公室時,他熟練地使用窗戶和分區來強調不信任感(《青梅竹馬》)和官僚主義的無聊(《恐怖分子》)。

事實上,侯孝賢的創新風格很少來自于60年代的現代主義。他依賴于有距離感的、畫面充實的、經過設計的長鏡頭中極細小的光影和場面設計的變化。我們發現在他早期的商業電影中,這種風格早已開始萌芽,在他的新電影時期的作品里成長為全新的風格。在《戀戀風塵》(Dust in the Wind, 1986)和《尼羅河的女兒》(the Nile, 1987)中,形成了一種對電影畫面傳統的豐富繼承。侯孝賢的作品是“沉思電影”和“亞洲極簡派藝術”的代表。《悲情城市》(City of Sadness, 1989)使這種“新原始主義”(托尼·雷恩語)更加明顯,它和網狀敘事的情節以及異常隱晦的闡述方式混合在一起。因為他,電影制作從此不同。

考慮到藝術領域中競爭本身的重要性,這里沒有什么可再細說,就像托尼·雷恩在“標準”的評論音軌中所說的,《悲情城市》在商業和評論界的成功上,刺激了楊德昌開始他自己的豪賭。他也想要開始一場批判性的尋根之旅,探尋臺灣的過去;他也想創作一部集大成的史詩巨作。他從辦公室政治轉變成真正的政治,而他也在汲取、重組著侯孝賢的風格。

退后,讓開

我曾經區分過布列松(Robert Bresson)和塔蒂(Jacques Tati)這類“固執的風格家”與那些隨機應變的創作者;前者始終堅持自己鐘愛的技法,而后者則隨著更寬泛標準而調整他們的手法。伯格曼(Ingmar Bergmann)、費里尼(Federico Fellini)和安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的早期作品,都受惠于深焦鏡頭式風格,但是他們晚期的作品開始倚重在六十年代到七十年代大行其道的搖鏡和變焦攝影。

當然也有另一種可能性,作為電影制作者,你可以去嘗試競爭對手的方法,并以此來拓展你自己的美學風格。這不僅可以使你的電影耳目一新,且會成為未來拍攝中你的創意工具箱的一部分。我想這就是楊德昌在拍攝《牯嶺街少年殺人事件》用的辦法。

從影片開始說起吧。開篇的幾個鏡頭便引入了楊德昌電影的規則和內在語法;在開片主創團隊字幕中,一個高懸著的燈泡被拉亮了。

另外一條規則被葉月瑜(Emilie Yueh-Yuh Yeh)和戴樂為(Darrell William Davis)稱之為“隧道視覺的構圖”(the tunnel-vision composition)。這一方式被運用在了本片的一個縱深鏡頭里,我們等待了九十秒之久,父親和兒子才來到前景。

場景一換,再次沒有交代鏡頭,我們終于看到張先生和小四坐在了小賣部里。焦躁不安的父親碾滅了煙卻小心翼翼的收起了煙頭,對人物的刻畫已經開始運作。之后電影里,他將為了省錢而戒煙。

開頭的幾個鏡頭展現了楊德昌是如何改造侯孝賢的標志性手法。這些鏡頭在楊的早年作品和侯孝賢的畫面設計之間找到了微妙的平衡。這里的遠鏡比起侯孝賢的總是或近或遠一些,侯孝賢很少使用楊德昌常用的夸張的中點透視圖, 他也不會依賴于我們在小賣店看到的那種簡單直白的中景。我認為,楊德昌將他的偏好和《悲情城市》等其他影片所揭示的風格結合在了一起。

似乎是要把侯孝賢的美學更推進一步,在很多場戲里,楊德昌都將攝影機放置得非常遠。然而他并沒有用長焦鏡頭來創造毛糙的效果,而是運用人物的細微移動使畫面變得開闊、通透,即便有時會顯示出小洞和條狀的陰影區域。

其中一個效果,便是戰后歐洲藝術電影頗為重視的“弱化情節沖突”。即便是打斗或致命的追逐戲,都通過冷淡疏離的視角使觀眾得以冷靜地欣賞其中的打斗。楊德昌陰沉遠距離的鏡頭值得你在你能搜羅到的最大的屏幕上來看這部影片。只有大屏幕才能將第一場打斗和我們第一次看到趙家一起吃飯的場景的纖毫畢現。(抱歉我只能放這么小的圖片)

在侯孝賢的《悲情城市》當中,黑幫聚會的場景運用緊湊的時間安排和“恰可察覺其差異”的頭部移動,巧妙地展示了人們的面部表情。

這種平衡在他對剪輯態度的轉變上更加明顯。不同于好萊塢對連續性的瘋狂追求,楊德昌80年代的每部片子都是由大量的鏡頭堆砌而成。相比之下,四小時的《牯嶺街少年殺人事件》只用了約520個鏡頭,平均每28秒一個。片中包含數個長鏡頭和許多單鏡頭場景,這里也就是借鑒了侯孝賢的拍攝手法。但是正如開場的學校和小賣店吃飯的場景一樣,剪輯在一些激烈的對話中尤為明顯,特別是當小四爸爸在警察局接受審訊的時候。

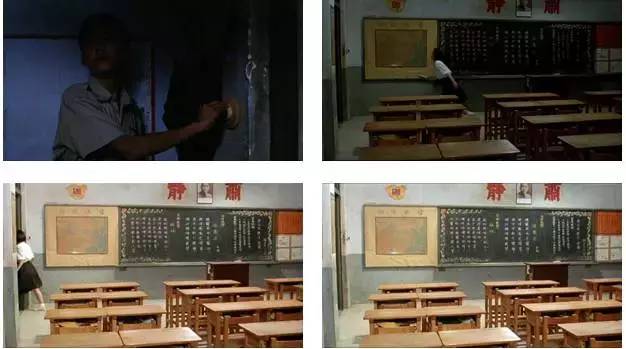

就像影片《恐怖分子》的開頭一樣,剪輯可以略去一個動作中的關鍵部分。幫派斗爭時教室里發生了什么?楊德昌破碎的剪輯遵從了小四在打開燈時只隱約瞥見男孩和女孩逃出教室的那一刻。

影片的敘事節奏中包含了大量的構圖和剪輯的隱晦暗示。托尼·雷恩卓越的評注暗示了楊德昌的藝術技巧。這個故事很大程度上依賴于對臺灣文化的認知,而楊德昌也并沒有直截了當地表現出來。托尼向我們展現了每個場景都暗藏著歷史與社會背景。

同樣重要的是,一些故事的前提并沒有完全交代出來,我們需要自己去勾勒出概況。比如說,小四的視力一直在下降但并沒有解釋出原因,但他去攝影棚擦拭閃光燈,就是為了在他狹窄的臥室里看得更清楚些。但也正因為他的視力,才使他需要打針,讓他有機會在校醫室碰到小明和給她看病的醫生。這也讓小四的爸爸最后動過按揭給他買眼鏡的念頭(盡管這樣意味著他需要戒煙來省錢)。如果是別的電影,小四的視力會被當做一個大問題。但這里,這樣的元素摻雜在其他戲劇性的情節里,混合著別的細節一同流露出來。觀眾需要保持警惕才能將他們連接在一起。

這樣的結果是,電影中的象征符號——燈泡、閃光燈、母親的表、武士刀、飄零的快照、 搖滾樂、棒球棒——并不只是在片中不斷重復,而是不斷融合重疊在一起。托尼稱其為“回響”,而我們則可簡單的稱之為“結果”。每個道具或事件都輻射到更多的方向,成為一個個敘事線上的繩結。這些繩結在連接起來后融合到一個多維空間中。這樣的技巧在楊德昌早期電影中大量出現,但從未有過這樣豐富而引人注目的密度。

全片用四個小時將全部符號融入時間與場景之中,逐漸變化。這種階梯式發展最明顯的例子就是小四的“角色演進”。這里融合了許多間接晦澀的小細節。隨著高潮將至,楊德昌用他典型的手法,將我主人公推離我們——他出現在畫面后部,畫框外,最后如同開篇一樣,獨自出現在一個十分漫長的鏡頭中,然而他卻堅定地背離了我們,好像在漠視我們的理解與同情。

《牯嶺街少年殺人事件》讓楊德昌有機會去吸收一些本對他來說十分陌生的風格極限。在不拋棄直接觸及人物反義這一宗旨的情況下,他終于能夠找到屬于他的疏離的、晦澀難懂的鏡頭。這樣說也許太過簡潔,但我認為在嘗試過侯孝賢似的風格后,楊德昌在他的最后的三部作品中找到了新的合成風格。兩部社會諷刺劇,《獨立時代》(A Confucian Confusion, 1994)和《麻將》(Mahjong, 1996),讓他重回到了早期國際化的視野。然而現在,《牯嶺街少年殺人事件》中那種疏離而遙遠的場景已不見蹤影。

卓別林說,喜劇蘊藏在長鏡頭中,而悲劇則被特寫賦予生命。楊德昌則努力另辟蹊徑。《牯嶺街少年殺人事件》中的大遠景中極具感染力,但《獨立時代》卻在中景中爆發出喜劇效果。誠然,那些隱含晦澀的門道暗暗嘲諷了雅皮士的自命不凡。

—FIN—

原標題:《楊德昌和他的幫派們》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司