- +1

舌尖上的高考,什么聰明藥都不補腦

原創 荷西帕 新周刊

補腦不一定存在,但是補腦行業的紅利可都是真金白銀。

舌尖上的高考,聽著還有點浪漫。

在這個不能擁有記憶面包的世界里,對補腦神器的追求從來沒有停止過。

為了孩子的注意力多堅持一會、記憶力多提高一些,逼孩子吃營養品成了家長們主動攬下的KPI。不管有用沒有,別人有的,我家孩子也要有。

說營養保健品是“高考伴侶”,完全實至名歸。

有多少看了魔性廣告覺得自己成績不好就是沒喝過生命一號的朋友,就有多少人懷疑自己現在英年早禿絕對是因為小時候喝了太多中華鱉精或者太陽神。

當越來越多的小朋友喝了補腦神器連鉛筆盒都忘帶了之后,這些紅極一時的產品因為負面新聞迭出,慢慢走下了神壇。

元老級的補腦神器不行了,但讓腦子變靈光的需求并不會消失。一批批更新潮、更極端的聰明藥正在趕來。

或許只有等到決定收手的那一刻,才是智商稅交到頭,“補腦”完成的巔峰瞬間。

補腦神器的興替,絕對是一部高考的斷代史。

自1977年恢復高考以來,備考保健品大概經歷了5個時代。

“史前“期或許可以稱作糖水時代(1977-1980)。1977年通過第一屆高考從農村考入大學的張先生說,當時家里什么都沒有,母親只能從商店賒回半斤紅糖沖給他喝。1978年后,白糖供應緊張的局面才慢慢緩解。

之后就是著名的麥乳精時代(1980-1984)。1961年,上海咖啡廠接手了樂口福麥乳精。雖然主要原料是乳粉、煉乳、麥糠和可可粉,但由于含有蛋白質,麥乳精就被夸大為對大腦有益補作用的保健品,銷量非常可觀。

一般來說,麥乳精只舍得放4顆或者6顆,沖水調一調。如果誰敢空口干嚼麥乳精,那絕對是家里有礦的表現。

1985-1994年,高考的營養品經濟進入了雞鴨魚時代。物資的逐漸豐富也預示著花樣百出的“補腦”爆發期就要到來了。

1994年,中央電視臺播放了一條長達45秒名為“睡獅驚醒”的廣告,高呼 “振興中華民族經濟”的宣言。它的投放者就是營業額創紀錄地超過13億元,市場占有率63%(1992年)的太陽神。

面對這樣勢如破竹的產品,即使30元一盒絕對算奢侈品,家有考生的家長們就是緊衣縮食也要給孩子買幾盒,沒準就能在高考前實現彎道超車呢。

只是成分表上赫然寫著的“雞蛇提取物”和紅糖水一般的口感,讓人很難相信,它有什么安慰劑以外的效果。

廣大考生對保健飲品的味覺其實十分精準。因為一期《焦點訪談》就證實了另一款由“中國傳奇田徑教練”馬俊仁代言的中華鱉精,主要成分就是紅糖水沒錯了。可笑的是,這款秘方后來還賣了1000萬元。

據說,當時記者探訪中華鱉精的工廠時,偌大的廠房里,也只看見一只鱉正在悠閑地游來游去。

就在這時,三株口服液的廣告開始包攬所有農村的外墻和電線桿。通過連廁所、豬圈都不放過的“農村包圍城市”策略,三株成功出圈,在1996年達成了80億元的銷售額,成為了新的霸主。

樸實的農民朋友們沒多久就達成了“寧可少吃三兩肉,也要喝三株”的共識。人們自發地排起長隊,其壯觀程度是今天的喜茶也比不上的。

補腦圈的“老字號”生命一號,或許是更多人的集體記憶。電視里一群少男少女舉起右手在頭頂畫個圈的魔性動作,搭配“生命一號,補充大腦營養,提高記憶力”的文案,就好比今天你唱一句“所以暫時將你眼睛閉了起來”時,所有人伸出四根手指捂住眼睛的條件反射。

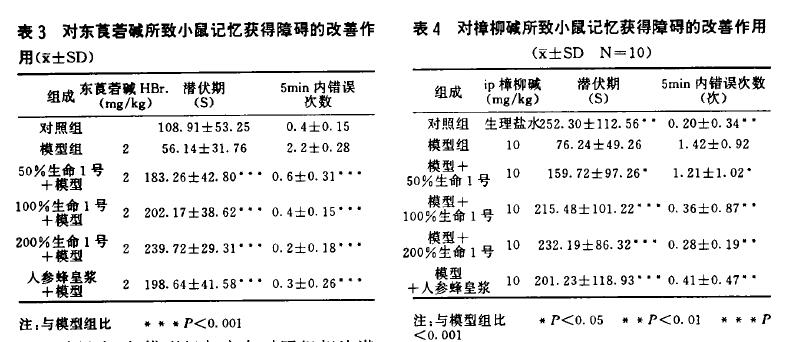

關于生命一號,甚至有一篇發在《中成藥》期刊上的研究這樣寫道:

“研究采用了水迷宮法、穿梭箱法、避暗法、跳臺法觀察了生命一號對小鼠學習記憶的影響,證明其不僅能顯著提高單核細胞吞噬功能,增加血清溶血素含量,還能促進骨骼的生長。”

可謂是健腦益智、強身健體兩手抓。

當年喝著補腦神器的孩子們都長大了,花錢吃著沒效果可能已經是最好的結果。

一位湖南的考生,為了準備高考,吃了好幾個月提神補腦的營養保健品。等到體檢的時候,看著體重表上赫然寫著66公斤,驚得大叫。

一個月之內胖了26斤,是身體出了問題嗎?但是體檢結果并沒有異常。醫生對此的診斷是,引起體重驟增的原因可能就是保健品中的激素。

“腦子”沒治好,其他毛病倒弄出不少。還有網友因為服用保健品,激素導致眼底出現了小洞。

在虛假營銷岸邊瘋狂試探,最終都是會翻車的。

看似各大品牌你方唱罷我登場,但實際上這種“繁盛”的背后,則是一幕幕信任崩塌后的悲涼。

九十年代中期,國內保健品企業已經超過3000家,產品高達8萬種,年銷售額在兩年間從20億元暴漲到300億元。

但1995年衛生部的抽查顯示,合格率只有30%。

在農村地區獨領風騷的三株,因為一條人命轟然倒塌。

在“有病治病、無病保健”的誘惑下,陳某在喝到第八瓶三株口服液時全身潰爛。被醫生診斷為“三株藥物高蛋白過敏癥”后,三個月內就去世了。

化驗所的實驗也顯示,在服用三株產品后,小鼠的心、肺、肝、脾、腎、胸腺均有病理改變。

年銷量高達80億的三株,竟然是不及格的三無產品。

瘋狂的補腦神器們透支了信譽,考生家長和消費者的盲目向往里也開始產生了懷疑。

單純的保健品不香了,那補點營養總是錯不了的。

“低能型”選手六個核桃就此脫穎而出。家長們不奢望它能有生命一號、忘不了的功效,但在深入人心的“以形補形”理念下,核桃乳行業飛速發展。

2016年,六個核桃一年間賣出的43億罐核桃乳連起來,就已經可繞地球6圈。但它的營銷費更可觀,20億元的營銷費達到研發經費的42倍。

這樣驚人的對比預示了這位市占一度超過九成的巨頭,也難逃營銷泡沫的幻滅。

甚至,就連“六個核桃”的名字本身也飽受爭議。

據測算,每100g的干核桃中約有14.9g 的蛋白質,而一罐六個核桃中只有1.44g蛋白質,所以粗略估計,一罐六個核桃的飲料里,最多只含有兩個核桃。

更諷刺的是,按照其招股書中的直接材料費計算,每罐六個核桃中核桃仁的成本還不到5毛錢,而易拉罐就要0.57元。換句話說,六個核桃的易拉罐其實比里面的液體還值錢。

虛假宣傳引來的消費者質疑,讓其所屬的養元公司市值下跌了40%。六個核桃再也不6了。

經過二十多年的洗禮,有的人看穿了這些所謂“補腦“效果不過是腦補的,而另一些人則開始更瘋狂地追逐真正的“聰明藥”。

科幻電影《永無止境》中,每天都寫不出一個字稿子的男主角艾迪偶然間得到一種聰明藥。之后智商成功突破1000,隨便聽聽就能掌握外語,苦學幾天金融知識就能靠炒股掙到200多萬。之后順利出任CEO,當選議員,走上人生巔峰。

在平行的現實生活中,也有人想要弄一點“類似”的聰明藥。

因為高三的田同學壓力過大,媽媽給她找來了一種指甲蓋大小的白色聰明藥。之后的月考,她竟然考上了班級前十。田同學自己也覺得上課更加專注了,連物理練習都很容易就學會。

但是服藥一個多月后,她開始掉頭發、失眠。幾乎每個夜晚都在輾轉反側中度過。停藥后,頭痛、渾身上下說不出的惡心接連出現。更不要說聽進去課,做進去題了。

BBC紀錄片《藥品依賴》中描述的“大腦偉哥“,已經從藤校紅到了家長圈。

這些“學霸必備”其實是阿得拉、莫達非尼、利他林等藥品,它們是第一類精神類藥品的中樞神經藥。其造成的依賴性和生理傷害可能都高于搖頭丸。

原本,補腦神器們脫離實際的營銷口號只可能在白日夢中實現,但憂心考試的家長和學生們卻不愿放棄這種想象力。

在想要變聰明這件事上,人類從來不會停止,只不過所有美好的期望,最后不要變成了獻給阿爾吉農的花束。

補腦不一定存在,但是補腦行業的紅利可都是真金白銀。

在中國,保健品行業的規模已經從2002年的442億元增長至2017年的2376億元,年均復合增長率超過10%。而考生的保健品就是其中重要的支撐部分。

在沈陽南六藥材批發市場,某款市場價568元的知名補腦產品,僅需85元。而某款緩解視疲勞的口服液,在這里的批發價是8.5元,它的一般零售價要達到80元左右。

有相關人士分析了補腦保健品的利益鏈。以一款198元的補腦產品為例。它的進貨價是20元,其中包括6元包裝費和6元左右的生產商利潤,保健品的內容物實際成本為8元左右,剩下的178元都是利潤空間。

保健品不同于藥品,在沒有國家限價的背景下,藥店方進貨后可以自行定價,利潤都在百分之幾百以上。

每年從三月份開始,針對考生的保健品銷售就進入了旺季。其實大多數家長都知道,高考給孩子帶來的心理壓力不是吃幾盒保健品就可以減輕的。但是他們也不排斥用這種方式來增加一份心理上的支持。

之前湖北孝感驚現“史上最刻苦吊水班”的新聞還歷歷在目。幾乎一整個教室的學生都邊打吊瓶邊復習的場面,頗為壯觀。

吊瓶里打的都是氨基酸,學校解釋道,“國家規定,每年給高考學生10元的氨基酸補貼”。

這甚至不是什么奇事,有網友表示他們那兒的人基本上都打過。

“為什么要打呢,主要是大家都在打。我媽說別人打了,我們也要打,不能輸在這事兒上。班上同學打得最多的,每隔一個月就去打一瓶,都成習慣了。”

在這樣“不打白不打,不吃白不吃”的背景下,考生和家長的心態都發生了變化。產品可以沒有效果,但高考也是心理戰,少人一頭這種事絕對不能發生。

在湖南一所重點高中,班上60個孩子里,27個都在吃補腦神器,包括蛋白粉、氨基酸、DHA等,還有同學上課的時候嘴里都含著西洋參。

事實上,“補腦”從來沒有在我國27類保健食品功能中出現過。我們花大價錢追求的磷脂酰膽堿類、氨基酸、復合維生素等物中,并沒有什么黑科技,只要保持合理的飲食就不會缺乏。

所謂的“缺”和“補”都是帶貨的傳統套路。畢竟一句“缺乏鋅會影響智力發育、記憶力下降、免疫力受損”,并不能推導出補鋅就能讓記憶力提高。

絕大多數魔鬼營銷的神器都走向了同一條“殘暴的歡愉,終將以殘暴為結局”的灰飛煙滅之路。

老一代補腦神器退下了,但人們對此形成的抗體又一次在新玩法前失去了作用。魚油、蔓越莓、葡萄籽、膠原蛋白……聽著就覺得距離肝功能損傷不遠了。

文章的最后,是一條來自食藥監總局的溫馨提示:

“考生成績除了平常刻苦學習和積累,沒有短時間提高智力和學習成績的‘靈丹妙藥’。”

《功能性營養品走俏 太陽神、太太口服液等曇花一現》第一財經2017-03-05

《中國保健品往事》36氪2019-10-24

《另類高考經濟|“補腦”噱頭不再吃香,考生現在都在吃什么保健品?》上游新聞2019-06-05

《不是我針對誰,所有號稱能補腦的保健品都是騙人的》春雨醫生2018-07-27

《為了參加高考,你當年吃下過什么樣的“補腦神器”》觀察者網2018-06-08

歡迎分享到朋友圈

未經許可禁止轉載

原標題:《舌尖上的高考,什么聰明藥都不補腦》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司