- +1

只知道土味東北,你根本不懂黑龍江

原創 曹吉利 新周刊

格外讓人唏噓的是,一代人離開故鄉來到黑龍江,下一代人又在離開之后回憶起作為故鄉的黑龍江,那些關于抵達的懷想,總是發生在出走之后。

是游人如織的冰雪世界,高聳的圣索菲亞教堂,還是由燒烤、啤酒組成的夏夜,以及漠河短暫的冬季白晝,還是綿延無盡的森林,漸漸蕭條的煤礦,抑或是那些坐落在回憶中的工廠。

如果不是因為疫情,很多人還找不到地圖東北角的小城綏芬河,甚至想不起哈爾濱之外的任何一座黑龍江城市——除了去年因為低房價被熱議的鶴崗。

巨大的地理尺度加上每年都在減少的人口,當公眾的目光從江城武漢移向黑龍江,也很容易感受到這種截然不同的空曠凜冽的氣質。

從三月底到四月初,短短半個多月時間,數千人經綏芬河由俄羅斯入境,其中確診病例和無癥狀感染者累計達數百例,占黑龍江全省的百分之九十以上。

和疫情壓力相對應的,是口岸城市綏芬河戶籍人口才不過七萬。在新聞報道里,一棟遠離城區的辦公大樓被改造成了方艙醫院,因為四月初的綏芬河,氣溫還在冰點之下。

近日,一段“牡丹江康安醫院新冠肺炎確診患者絕食”視頻熱傳。對此,牡丹江海林市電視臺呼吁患者們多一些包容和理解。

互聯網時代,我們總是喜歡用簡單的詞匯描述一個地方,當網友用喊麥指代東北的精神氣質時,大概也忘了,黑龍江也是蕭紅的故鄉。

大多數黑龍江之外的人,對于這個廣袤省份的認知,常常破碎、單一甚至割裂,但對于生長在這里的人們而言,生活卻是連貫的,所有未來都在當下埋好伏筆,而一切當下又都是過往的回響。

黑龍江的遙遠,首先是地理上的。

從首都北京到哈爾濱,有一千三百多公里車程,比從北京到武漢的距離還遠,而從省城哈爾濱到綏芬河,還要近五百公里,駕車需要大半天時間。

這種地理維度上的遙遠,讓黑龍江在關內人的審視中,多了幾分陌生感和新鮮感——

冬天擺在路邊出售的馬迭爾冰棍,據說比俄羅斯還要好吃的哈爾濱紅腸,看上去黑黢黢的凍梨,龐大的工廠遺跡,甚至鶴崗白菜價的房子,都讓那么多人隔著屏幕嘖嘖稱奇。

在過往的時光中,黑龍江也是游離在主流視野之外的邊疆之地。

仍舊以綏芬河為例,今天的我們,甚至很難給這座城市的歷史標記一個準確的起點。1903年建成的中東鐵路設置了綏芬河站,這座小小山城成為中俄“黃金通道”上的一環,由此興旺起來。

而在此之前,我們能找到的有關綏芬河的記載寥寥無幾。

類似的還有去年“走紅”的鶴崗。依靠資源而興,與雞西、七臺河、雙鴨山同為黑龍江四大煤城的鶴崗,建城歷史也很短。不過話說回來,即便是省會哈爾濱,和眾多關內城市比起來,也是年紀輕輕的后輩。

因為嚴格限制農民移民關外開墾,在清末放松封禁之前,整個東北地區幾乎都處在地廣人稀的狀態。根據《黑龍江通志》統計:從乾隆三十六年至嘉慶十三年,整整三十七年間,偌大的黑龍江,民戶也僅從3.5 萬增加到 13.6 萬。

而從清末到民國的移民大潮,讓“直隸、山東游民流徙關外者,趨之若鶩”,在闖關東的路上,無數人帶著生存的希望,跋山涉水,來到遙遠而寒冷的黑龍江,開墾、扎根、定居。

而在滾滾移民潮中抵達這里的,還不止是關內的中國人。近一百年前,朱自清曾在《西行通訊》中描述他所見的哈爾濱,中國人和外國人的關系與關內城市不盡相同:

“道里純粹不是中國味兒。街上滿眼是俄國人,走著的,坐著的;女人比那兒似乎都要多些。據說道里俄國人也只十幾萬;中國人有三十幾……這里的外國人不像上海的英美人在中國人之上,可是也并不如有些人所想,在中國人之下。中國人算是不讓他們欺負了,他們又怎會讓中國人欺負呢?……這樣倒能和中國人混在一起,沒有什么隔閡了。”

中國人、外國人,農民、商人,他們從四面八方而來,在這塊空白的土地上,寫下最初的冒險精神。

1976年,黑龍江省組織的文藝調演上,姜昆和師勝杰合作了一段相聲《林海紅英》。當時,兩個年輕人都是黑龍江生產建設兵團的知青。不同的是,姜昆插隊之前來自北京,而師勝杰就是哈爾濱人。

節目反響熱烈,后來兩個人又到北京演出,姜昆就此留在中國廣播藝術團,成了相聲大師馬季的徒弟,而師勝杰因為政審問題,只身回到北大荒。

人生總在不經意中分叉。

要是仔細算起來,師勝杰自己也是哈爾濱的“二代移民”。他父親師世元原本是天津人,五十年代參加曲藝團,舉家定居哈爾濱。師勝杰正是受父親的熏陶走上了曲藝之路,也是因為受父親的影響,與南下的機會擦身而過。

前年,姜昆探望病榻上的師勝杰,留下“笑傲江湖,直面人生,揮灑幽默,大道勝杰”的贈言。不知道他們會不會同時想起多年前,那兩個懷揣期待從北大荒趕往北京的年輕人。

作為一個移民省份,黑龍江人的故事幾乎總與抵達和出走相關,當我們詫異于今天黑龍江人口流失時,也不該遺忘僅僅兩三代人之前,他們的先輩才從千里萬里外跋涉而來。

民國時有學者判斷,黑龍江超過九成人口都是移民,著名學者陳彩章更進一步指出這些移民的構成:“移往東三省之人口,80%為山東人,次之為河北及河南人。”

如果撥開歲月的風塵,仔細梳理黑龍江人的家族史,總能分辨出清晰的歷史分層。從闖關東時期的開墾農民,到開發北大荒時的插隊知青,從建設大慶的石油工人,到中俄貿易興旺時的南方商人,在各個歷史時期,黑龍江迎來一撥又一撥陌生的面孔,又見證他們成為地地道道的“黑龍江人”。

作家肖復興有過在北大荒插隊的經歷,他筆下的黑龍江,條件艱苦但是生機勃勃:

“豪爽的北大荒人,怎么可以沒有酒喝呢?尤其在冬天的火炕上,白雪紅爐,關東煙,烈性酒,老毛嗑兒(葵花子),是那時的標配……在我的記憶里,別的隊上的知青要想吃魚,就去七隊找同學。他們的魚梁子主要的任務就是打魚,經常是整麻袋的往隊上送魚。”

北大教授孔慶東祖籍山東,他的父親是解放后來到哈爾濱的工人,在《想念父親》一文中,他描述了整個家族“闖關東”的情形:

“在黑龍江的富錦縣,盤踞著我們家相當大的勢力。大人們說到‘富錦’,就像說家里的一個買賣似的,他們會說‘我到富錦住幾天’,‘到富錦那邊要點錢’什么的。在哈爾濱和鶴崗,也有零星的幾家親戚。”

任曉雯在短篇小說《馬朝陽》里,講述了最初一代上海工人建設大慶的經歷:

“當年家境困窘,他主動奔赴大興安嶺,又響應油田招工,繼而在那里成家。”

而格外讓人唏噓的是,一代人離開故鄉來到黑龍江,下一代人又在離開之后回憶起作為故鄉的黑龍江,那些關于抵達的懷想,總是發生在出走之后。

人來人往,只留下緩緩流淌的河流,一望無垠的黑土地,漫山的森林煤礦,還有寂靜的工廠。

今天,主流話語對于這個遙遠省份的描述,總是充滿這樣或那樣的黯然。

2014年,正是選秀節目遍地開花的時候。在某檔歌唱節目,一位中年男選手自彈自唱,用一首張學友的《秋意濃》打動了臺下的評委韓紅。

據歌手介紹,自己2008年獲得了黑龍江省預賽第一名,但最終去北京參加青歌賽的人,并不是他。韓紅聽完感慨,那屆青歌賽她就是評委,但她沒能見到這位失落的黑龍江青年。

雪鄉宰客事件被曝光之后,企業家毛振華一段指責哈爾濱亞布力管委會的視頻也曾流傳網絡。在視頻里,毛振華情緒激動:“我們一個正常經營企業,動不動就拿執法機構來威脅我們,今天查這個,明天查那個……天天找我們麻煩,他們沒有為我們辦一件事情。”

2017年7月,遠在加拿大的歌手曲婉婷發布一條微博:“媽媽的案子,從去年7月19日開庭至今快一年,還沒最后宣判……”

曲婉婷的母親張明杰曾任哈爾濱市發改委副主任,在2016年因犯貪污罪、受賄罪、濫用職權罪受審,轟動一時。

在音樂軟件上,曲婉婷的代表作《我的歌聲里》評論區點贊最高的幾條評論,都是網友憤怒的發泄。

根據官方發布的《黑龍江省國民經濟和社會發展統計公報》,截至2019年末,黑龍江常住總人口3751.3萬人,自然增長率為-1.01‰,總人口比上年減少21.8萬。

而相應地,在沿海發達省份,我們輕易就能聽到東北口音,找到東北餃子館,嘗到地道的鍋包肉。

2018年,有傳聞哈爾濱將在三亞設立警務站,關于“東北人登陸海南”的話題再一次被翻出來。據統計,在海南生活工作的黑龍江人就達三十萬,其中很大一部分來自哈爾濱。

黑龍江女作家遲子建,在一篇名為《候鳥的勇敢》的小說里,仔細描述了這種現象:

“冬天到南方避寒,夏天回到瓦城消暑。對于候鳥人來說,他們的世界總是春天的。能走的和不能走的,已然在瓦城人心中扯開了一道口子……能夠在冬季避開零下三四十攝氏度的嚴寒,在南方沐浴溫暖陽光和花香的瓦城人,要有錢,也得有閑。”

1999年,哈爾濱人黃宏在小品里對著全國觀眾說了一句:“咱工人要為國家想,我不下崗誰下崗。”算是在二十世紀的尾巴上,為白山黑水的東北留下一句注腳,讓很多東北人至今提起來還有點傷心。

“南來的,北往的,佳木斯的鶴崗的……”下崗潮席卷東北,這段講述下崗工人在街頭擦鞋、招攬顧客的《二人轉》也隨之風靡。

多年后,鶴崗的名字再度為人們所知,是以一種更加怪誕的方式。

2019年,先是在貼吧“流浪吧”,一名來自舟山的海員直播了自己千里迢迢北上鶴崗、用幾萬塊買下一套房子的經歷,隨后,一篇名為《流浪到鶴崗,五萬買套房》的文章在網絡上流傳,“鶴崗房子白菜價”的說法不脛而走。

中國人的情緒又一次被房子挑動起來,不過這次不是因為昂貴,而是廉價。

人們蜂擁向這座中國東北角的城市,有漂泊不定的人帶著幾萬元積蓄想來尋找一個家,有炒房客好奇地來這里觀望,還有網紅迎著新聞熱點前來,隨手買下一套房子,準備抽獎送給粉絲。

但在當地人看來,這顯然不是一種光彩的走紅方式。在紀錄片鏡頭里,鶴崗老人自己都對城市缺乏信心,他們疑惑地詢問購房者:“你們來這干哈呢?”

2017年和2018年連續兩年,鶴崗的GDP都不足300億元,作為一座地級市,這比沿海發達地區的一些區縣甚至鄉鎮還要低。

2019年,黑龍江人均GDP已跌至全國三十多個省區中的后幾位。

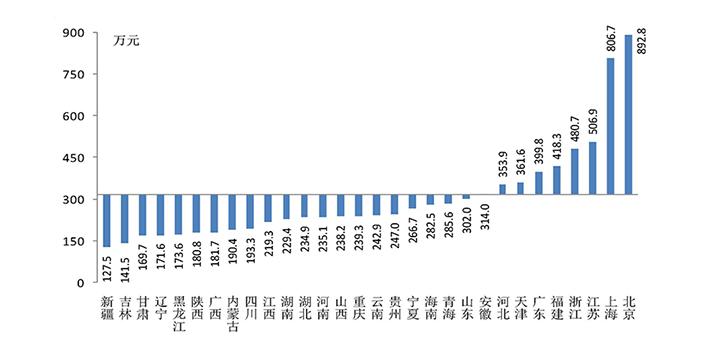

最近,中國人民銀行的一項調查顯示,國內城鎮居民家庭戶均總資產317.9萬元,區域間家庭資產差異顯著——東部地區居民家庭戶均總資產最高,為461.0萬元,而東北地區居民家庭戶均總資產最低,僅有東部地區的三分之一左右。

當然,考慮到此次統計中,“家庭資產以實物資產為主、住房占比近七成”的結果,以及鶴崗們的低廉房價,我們也就不難理解東北家庭們究竟差在何處。

但我們分明又不能只從經濟指標出發,去給做出如此多貢獻的黑龍江扣上一頂“落后”的帽子——

這里曾是中國重工業的支柱,不僅加工產品,還培養人才,哈工大至今都還是全國最優秀的大學之一;

石油、煤炭、木材……黑龍江豐厚的資源供給全國,以伊春為例,二十世紀后五十年里,這座小城生產了全國十分之一的商品木材;

2019年,黑龍江全省糧食產量超過七千五百萬噸,連續九年位列全國第一,曾經的北大荒真正變成了肥沃的北大倉。

八十多年前,地理學家胡煥庸在黑龍江和云南之間劃出一條直線,也就是后來我們熟悉的“黑河-騰沖”一線,用以區分中國的人口、資源、經濟分布。

幾十年來,中國人的腳步越走越快,沿著這條線兩側,衍生出無數關于地域的爭執。但一個地方的生活,并不完全由數字構成,更不能只用經濟指標概括。

就像聽到了時代這盤磁帶的B面,不帶偏見,不帶俯視,不帶預設,在經濟不夠亮眼的北國,同樣充滿值得尊重的城市精神,和值得關切的人的歷史。

正如哈爾濱人賈行家在一次演講中所說:“在轉折里,有的人注定會被送到風口,送到浪尖;有的人會被送去水底,甚至在石頭上撞得粉碎……我一直很偏執地記錄這些人,甚至到了他們自己都忘記自己的時候。”

所以,不要直到疫情發生,我們才想起黑龍江,想起那里有許多人來來往往,想起他們朝朝暮暮的生活,和他們從過去一直走向未來的足音。

原標題:《只知道土味東北,你根本不懂黑龍江》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司