- +1

疫情之下|降臨于肯尼亞的夜幕:防疫與暴力

3月25日,肯尼亞政府宣布:為減少新冠病毒傳播,兩天后實施全國宵禁令,宵禁時間從晚上7點到凌晨5點,共10個小時。3月27日傍晚6點,伴隨著催淚瓦斯的空間彌漫和警棍的加速度位移,蒙巴薩提前拉開了全國性宵禁的序幕。稍后,其他各郡也陸續出現了警察鞭打、敲擊民眾的報道,截至4月4日,暴力執法造成3起死亡,多起受傷。

蒙巴薩暴力事件次日,警方發言人Charles Owino首先否認暴力執法現象的存在,接著為警察辯護,稱“警察訓練有素,懂得如何隨機應變。” 同時,他警告肯尼亞民眾,“如果你在夜間行走,我們將逮捕你。我們有充足的牢房。”

盡管在4月1日,總統Uhuru Kenyatta 因警察暴力執法向國民道歉,然而頒布全國宵禁令時,他卻采用層層威脅的方式告誡國民,“我們已經采取這些基本手段(宵禁令)來保護公民生命和健康,如果這些行動不夠,我們將采取更為嚴厲的措施。目前,尚沒有必要動用國防軍,但如果肯尼亞民眾繼續無視法令,我將毫不遲疑地采取全面封鎖措施。“

“富貴病”與眾生相

肯尼亞警察在宵禁令實施當天,采用如此過激的方法,威懾民眾,與政府對新冠病毒的恐懼是分不開的。截至4月8日,肯尼亞共檢測5280人次,確診179例,死亡6例,康復9例。與很多國家相比,肯尼亞確診數量并不多,似無須如此緊張。但是肯尼亞公立和私立醫院ICU床位共計832個,由于大部分被占用,可用于安置新冠患者的床位只有202個。呼吸機共計有259臺,其中140臺被占用。一旦確診數量過多,則宣告國家衛生體系崩潰。另外讓人擔憂的是,肯尼亞確診數量少,并不意味真實患病人數少,很大程度在于檢測數量嚴重不足。

3月2日到3月22日,Kilifi郡有17個孩子出現呼吸困難、發燒、干咳、全身無力等癥狀,無法治愈而死亡。那他們為何沒有接受核酸檢測呢?這是因為衛生部門規定,只有證明被檢測者與確診者有過接觸,才能夠享受免費檢測服務;若證明不能,則需自費。在肯尼亞醫療條件最好的阿迦汗大學醫院,自費檢測價格是130美金(相當于一個普通工人月工資),對于一個失業率達18.34%(World Bank,2019),貧困率達86.5%(Macrotrends,2015,每天低于5.5美元),或36.8%(World Bank,2015,每天低于1.9美元)的國度而言,檢測費用超出了普通民眾的承受能力。值得一提的是,3月28日,媒體報道一位未回國且未去第三國的中國籍女性“感染”新冠病毒。4月5日晚,在朋友家聚會上,一位“老肯”(對長居肯尼亞華人的稱呼)道出了事情的“真相”:這位中國女性,感覺身體不適,檢測了兩次是陰性,不放心,又檢測了一次為陽性,就被納入到確診數字中了;可是過了幾天又檢測,被證實就是個普通感冒。最后,這位“老肯”以“有錢!惜命!”結束了話題。

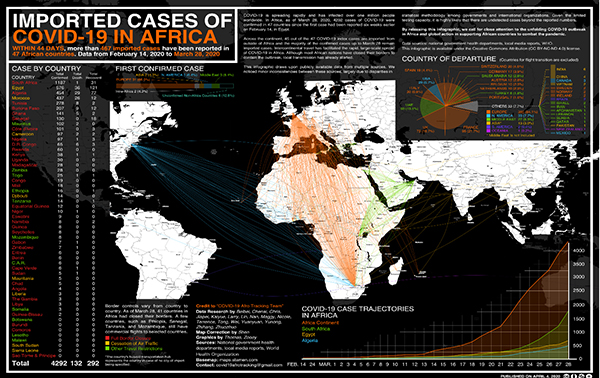

確診新冠是一種“富貴病”,疫情的傳播者也主要是肯尼亞的社會精英。依據肯尼亞新冠輸入病例來源圖,新冠感染者主要是在西歐和美國感染病毒,之后回肯尼亞被確診。感染者的地理空間活動范圍,昭示了他們來自肯尼亞這個貧窮國度的精英階層。

一號感染者是2018年Kericho郡旅游小姐選美大賽的獲勝者。在美國逗留兩個多月后,她經倫敦返回肯尼亞,期間感染新冠病毒。3月5日回國后訪友,3月13日確診,無意間傳播了病毒。而讓Kilifi郡和內羅畢民眾感到憤怒的,則分別是Kilifi郡副行政長官Gideon Saburi和一位天主教神父。3月6日,Saburi從德國返回,拒絕接受14天隔離。在參加了一系列的喪禮和會議之后的3月22日,Saburi被確診,并送往蒙巴薩Coast General Hospital的私人病房治療。天主教神父3月12日從羅馬返回后,未主動隔離,在3月22日確診。面對Saburi和天主教神父將至少300肯尼亞人暴露于新冠病毒之下的事實,總統Uhuru Kenyatta,公開表示對肯尼亞政治和宗教領袖在疫情傳播過程中扮演的角色感到遺憾。

然而,宵禁對眾生生活的影響程度是不同的。

在宣布全國宵禁令的同時,政府同時列出了具有宵禁豁免權的人員名錄,這些人是隸屬于持牌單位的醫務工作者、行政官員、媒體人、能源從業者、電信從業者、安全事務從業者、金融從業者和食品從業者。這些群體在保障社會生活秩序的同時(下層干活、中層傳達、上層坐收其利),亦能通過自身之自由從職業當中獲益。

對政府頒布的宵禁令,歌手Size 8舉雙手贊成,“作為肯尼亞眾多妻子中的一員,我感謝總統這一舉動,把丈夫拉回家陪我。”對肯尼亞精英階層而言,宵禁令給予了他們更多照料家庭的機會,對外最多減少了一些牟利,對生活質量影響不大。成名藝人,通過技藝和炒作,固然能上升到精英階層,但值得提醒的是,上述持牌單位的中高層,才是這個國家精英階層的基石。

“中產階層”,這個詞匯在肯尼亞基本是個謊言。畢業于肯雅塔大學,且在清華大學公共健康研究中心完成IMPH碩士教育的Mary講,肯尼亞的中產階層占總人口的45%。我開始不信,稍后才意識到是界定的不同。按照非洲開發銀行的標準,中產階層是每天花費在2至20美元之間的任何人。發展經濟學家Anzetse Were指出,肯尼亞中產階層的大部分收入用于撫養貧困親戚,他們可支配收入很低,“他們是精英窮人,而不是真正的中產。”

肯尼亞民間社會認可的“中產階層”,就是擁有正式工作的人,如律師、醫生、護士、教師、工程師、公司文員、警察等等。未爬到職業階梯的中上部,他們就是脆弱的“中產”。這些中產階層支付不起體面的餐廳,負擔不起優良的教育,租住不起舒適的房子,購買不起嶄新的衣裝,更體驗不起四輪的驅動。

面對著房租、水電、網絡的賬單,已經三周沒有上庭的Simon律師陷入了惆悵。作為馬凱雷雷大學(東非排名第一)的法學博士,2018年,好不容易借錢完成了肯尼亞從業律師必須經歷的The Kenya School of Law一年培訓,開始執業。然而禁閉令下達,法院停業,不能通過訴訟獲取收入的Simon頓時陷入困頓。Simon開始出門找活,或記錄案情以備之后開庭,或提供法律咨詢,可宵禁令的出臺迫使他不得不減少活動時間,早點回家。

而在醫院工作的Mary,情況則好得多。由于不受宵禁令的限制,Mary可以從容地安排時間和生活。在醫院工作,可能感染疾病的風險比常人較高,但是工資收入得到了保障。

攜帶4G基站的Google Loon 升空,讓Uhuru Kenyatta總統看到了在家網絡辦公,并減少疾病傳播的希望。然而經濟學家David Ndii卻潑了一盆冷水,“真是特權家庭長大的孩子呀!民眾擔心食物,你卻在呼吁民眾關注發射氣球!” Uhuru Kenyatta總統關注在家網絡辦公的可能性也說不上錯,只是適用的人群主要是辦公室文員,比例有限。即便可行,昂貴的電費和網費也會使辦公室文員“遍體鱗傷”。

由于持續的宵禁,北部裂谷地區的農民至今沒有收到通常自蒙巴薩運來的化肥。而今播種季節到來,農民和地方官員憂心忡忡。Uasin Gishu郡行政長官Jackson Mandago 對Trans Nzoia郡行政長官抱怨道,“除非農民獲得肥料,否則肯尼亞將面臨糧食危機。即便我們要與新冠病毒戰斗,我們也要想到瘟疫結束之后怎么保障食物充足。化肥還要一個多星期才能運來,太久了!” Nandi郡行政長官Stephen Sang擔心病毒傳播和中央政府的宵禁令正在妨害農業部門,“上帝呀!我們正想方法設法應對新冠危機,決不能再陷入另一場危機了。”

耽誤農時,給肯尼亞農民造成預期損失。宵禁期間,農產品價格上漲,但事實上農民收益卻并不多。因肯尼亞農民占有土地不多,所產糧食有限,且大都出售,自己再購買糧食加工品。農產品價格上漲帶來收益的主要是農場主、加工商和銷售商。他們主要來自兩個群體,一個是政治精英群體,另一個是白人后裔。群體的形成是一個歷史原因,需要拉回到1963年。彼時,肯尼亞獨立,大量歐洲移民返回歐洲,自總統以下之政治精英家族,或“繼承”,或通過英國的“百萬英鎊贖買計劃”賤買,圈占了大量土地。由于肯尼亞政府沒有推行過土地革命,未返回歐洲的白人后裔依舊延用最長達99年的土地租約。這兩大群體從農場種植和養殖開始,延伸到加工——運輸——銷售諸領域,牢牢掌握肯尼亞的食品線。在此需要一提的是,隨著99年租約的陸續到期,白人后裔群體的影響越來越弱。2019年底,有著70年歷史之久的Del Monte Kenya食品公司租約到期,經過一系列運作,占地達9000公頃的公司納入第一家族及其同盟的口囊。

除農民外,非正式部門從業者是肯尼亞工作大軍的主體,據肯尼亞《2019年經濟調查》的數據,2018年非正式部門的就業人數為1490萬人,而正式部門的就業人數為僅為290萬人。非正式部門從業者,包括零售商、小販、bodaboda司機、餐飲住宿服務員、建筑工人、從事小型制造-運輸-通信領域的人員。這些群體沒有社會保障,很難從勞動力市場中抽身。

禁閉令對從事制造、建筑、社區服務等領域的非正式部門從業者而言,將是個破壞性打擊,不過目前政府尚未下令停工停業。宵禁則影響有限,畢竟大多數從業者晚上并不工作。

酒吧、賭場、KTV受宵禁令沖擊最大,因無限期停業,不得不解雇員工。宵禁令頒布,未將公共交通視作基本服務而納入宵禁豁免名單。每天十小時的宵禁,迫使公共客運公司暫停80%以上的長途運營業務。為了生存,有的運輸公司不得不調整運營時間表,跟時間搶面包。網約車和bodaboda自然失去了夜晚運營的收入,而抵御風險能力更弱的bodaboda司機為了食物,偷偷載人,也成了警察重點打擊的對象。沒有了夜晚的貨運和客運,不僅交通從業者蒙受損失,而且從事零售、餐飲、住宿的謀生者也無所事事。

“白天收入很少,平常要忙到晚上11點才能賺點錢,而今我們只能在7點前回家。”穿梭于Mwingi鎮的bodaboda司機如此抱怨道。去年在Kilifi郡居住的三個月期間,bodaboda車隊小組長Juma、從外郡移民到此的“藍驢”William(因駕駛藍色摩托車,摩托車也叫電驢,故而得名)和當地年輕人Sammy經常提供出行服務。William和Sammy一天的收入為700先令,除去“車份”和油錢(摩托車價格在一萬人民幣以上,很多年輕人只能租車),一天能賺400先令。因為摩托車屬于自己,Juma不用繳納“車份”,且能說會道,一天毛利潤為1000先令。而今宵禁,生意難做,為了贍養母親,Juma依舊在Tuskys超市前招攬顧客,而William和Sammy早已回家捯飭土地。少數bodaboda司機已經向公司注冊,運送食物和藥品,然而更多的司機卻只能在白天渴望福從天降。

歷史、族群與宵禁

肯尼亞國家博物館烏干達鐵路展廳有一句話——“一個國家修建一條鐵路稀松平常,而一條鐵路創造一個國家萬中無一。”1895年起,隨著烏干達鐵路的修建,及肯尼亞納入“日不落帝國”版圖,英屬印度、英國本土、歐陸之人大量涌入,再兼桑給巴爾蘇丹國的影響,肯尼亞社會按照族群形成“四等人制”:第一等歐洲人;第二等阿拉伯人;第三等印度人;第四等本土人。從法理上講,沿海十英里海岸帶是英國租借于桑給巴爾蘇丹國,阿拉伯人主要生活于此,對內陸影響較少,故在實際運作中與印度人地位相差不大。為了維系殖民統治,英國人實行種族分離教育制度,歐洲人學習行政管理、文學、歷史和藝術等上層建筑學科;亞洲人學習商業、金融、醫療、鐵路工程等專業技術學科;非洲當地人學習農業、鐵匠、木匠和瓦匠等實用謀生學科。

1890年,一場橫貫非洲大陸的牛瘟致使原據肯尼亞中心地帶的馬賽人喪失了90%的牛群,并伴隨的災荒、干旱和天花殺死了2/3的人口。數年后,英屬印度持槍隊經略肯尼亞核心地區,將剩余的馬賽人壓制在西南方的Kajiado郡和坦桑尼亞北部。英國殖民政府推行“鳩占鵲巢”(Alienation)的土地政策,四方擴展,占據肯尼亞高地,并命名為白人高地(Whiteland)。原居住肯尼亞山南部的Kikuyu(肯尼亞目前最大的民族,人口810萬,占17%)成為Whiteland上最大的“寄居”(Squatter)民族。Kikuyu一方面在承受殖民者統治的同時,另一方面一些成員成為殖民者的管家、工人、隨從、士兵、書記官,并隨殖民者經濟網絡的擴展而遍布肯尼亞各處。經歷1952年爆發的“茅茅運動”(Kikuyu人領導的民族主義起義)及60年代初Lancaster House 的三次談判,肯尼亞結束了70多年的殖民統治。大部分歐洲人和印巴人(當時印度和巴基斯坦已經分治)返國,少數留下的人,獨立政府不損害其利益。1964年,桑給巴爾蘇丹國因革命被推翻,十英里海岸帶歸入肯尼亞再無任何國際法問題。

經歷了幾十年的變動之后,英國殖民政府的“四等人制”被擊碎,然而教育和職業形成的慣性依舊在影響,這也決定了他們對宵禁令的抵抗能力存在著差異。

印巴后裔依舊擅長商業、金融、醫療等專業。從事金融、醫療、媒體等行業的印巴后裔大都擁有宵禁豁免權,憑借其專業知識獲取財富。印巴后裔組建企業的佼佼者無疑是阿迦汗發展網絡集團。作為伊斯蘭教伊斯瑪儀派的精神領袖,1957年,阿迦汗四世登基,推行世俗化發展策略,以瑞士為總部,以中亞、南亞和東非為主要活動范圍,組建關注健康、教育、文化、地區發展的阿迦汗發展網絡集團。集團,如同一個沒有疆域的國家,掌控著肯尼亞最大的媒體Daily Nation(74%市場份額)、醫療條件最好阿迦汗大學醫院、遍布主要城市的診所、以及分布于全國的DTB銀行,對肯尼亞社會發揮著其他企業難以匹敵的影響。

英國人走了,以Kikuyu族為核心的政治精英家族取代殖民者,并承接了行政管理、文學、歷史和藝術等上層建筑學科,并向經濟金融、食品生產和加工、經濟作物、醫療等領域拓展。對統治民族Kikuyu而言,獨立之后的“圈地運動”讓其獲得了超越其他民族的土地利益,而地理位置靠近首都內羅畢,宵禁不會造成北部裂谷地區那樣的農業生產資料的短缺。在很大程度上,Kikuyu族對宵禁的抵抗能力較其他民族強。值得一提的是,中國每年給肯尼亞的“政府獎學金”留學名額,基本被Kikuyu族瓜分。

普通本地人依舊學習農業、鐵匠、木匠、瓦匠和電工等實用謀生學科。這些學科知識都納入到初高中教材,并在KCPE和KCSE(類似咱們的中考和高考)考核,以備輟學生和普通家庭出身的大學畢業生不時之需(本科畢業生當年就業率13%,碩士畢業生當年就業率79%)。宵禁令下,非統治民族的損害程度會因地理位置、發展程度、蝗災影響、官員素質等的不同而不同,但相差不大。

盡管比較了族群之間的差異,但不得不承認,Kikuyu族也有數量龐大的窮人。在宵禁的影響程度方面,階層差異超過族群差異。

暴力背后的無奈與顢頇

宵禁令,在肯尼亞并不是新鮮事物。恐怖襲擊、部族沖突、選舉混亂等事件長期存在,區域性的宵禁令也時常出現。宵禁令,已經成為這個國家應對公共危機事件的一種方式。

然而全國宵禁令,卻是肯尼亞獨立之后的第二次。第一次發生在第二任總統Moi當政期間的1982年。當年8月1日,空軍一部發動未遂政變。出于極度的政治不安全感,Moi政府頒布肯尼亞歷史上首次全國宵禁令。一周之后,隨著空軍基地全部納入掌控,Moi政府才開始放松宵禁令。

之后近四十年,肯尼亞再沒頒布過全國宵禁令。此次肯尼亞政府將肉眼不可見的病毒上升到跟政變一樣的嚴重程度,折射出暴力應對危機背后的無奈與乏力。

面對醫療資源匱乏、糧食短缺、大量失業,甚至有可能發生的社會動亂,肯尼亞政府悍然用暴力推行宵禁令,到底是理性的抉擇,還是顢頇的決策呢?

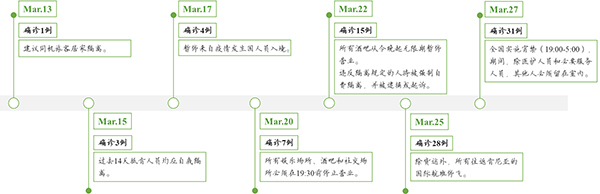

首先,我們需要看看宵禁政策是如何層層加碼出臺的。在第一例肯尼亞人確診前,社會上還流傳著“黑人天然免疫”的神話。自美國歸來的姑娘將這個神話擊碎后,肯尼亞政府才開始慢慢重視,從最初的建議居家隔離,到必須自我隔離,再到指定地點隔離;從暫停疫情發生國人員入境,到關停所有國際航班,再到四城封鎖令;從夜場七點半停業,到酒吧無限期停業,再到全國宵禁令。

從理論上來講,如果再加碼,那選擇的機會就只有全國封鎖令和軍隊清街了。可是對一個貧困率如此之高的國家,再兼今年這場70年難遇的蝗災,如果繼續推行如此嚴苛的政策,經濟會不會崩潰?民眾會不會無糧?而據Standard報道,肯尼亞目前有1400萬人缺糧(總人口約5000萬),而雪上加霜的是,肯尼亞戰略儲備糧已然告荒。

其次,我們需要看看宵禁令與病毒傳播的關系。政府宣稱頒布宵禁令是為了減少病毒傳播,甚至前總理、橙色民主運動黨(ODM)領袖Raila Odinga(肯尼亞首任副總統之子)也敦促國民遵守紀律,聲稱“正是由于國民在疫情爆發期間外出拜會所愛之人,才迫使政府推行全國宵禁令。”

控制瘟疫,不過是控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群。封國、封城,阻隔外部傳染源涌入,并阻止內部傳染源輸出,旨在控制傳染源;追蹤確診者行動軌跡,隔離影響之人,旨在識別新的傳染源,并切斷可能的傳播途徑。那宵禁的目的,在官方看來,就是切斷傳播途徑。夜間娛樂場所、酒吧早在全國宵禁令頒布前就被命令無限期暫停營業,宵禁的目的就已經達到了,那清街的意義又在何方?病毒無時不刻不在尋找機會,難道只在晚上游蕩?而回應Odinga之言,民眾晚上不找所愛之人,難道白天就不能前往?

從科學意義上,宵禁令是必要的,但是限時清街卻并非有效。蒙巴薩Likoni渡口那聚集在一起的通勤者,沒有恪守空間疏離,一旦有人感染,如此大面積密切接觸空間,將有多少人“中槍”?如果認為蒙巴薩事件是個特例,那么全國宵禁令的出臺,通勤者在同一時間段追趕宵禁時間,大面積人群集中,潛在的病毒是否因此瘋狂?

最后,我們需要評估宵禁令所造成的社會結果。全國宵禁令在意識層次上,的確強化了肯尼亞民眾對新冠病毒的了解,從最開始的漫不經心,上升到4月6號民調中75%的擔憂比例。

另外,旨在減少疫情傳播的全國宵禁令的一個“未預結局”,則是降低了短期內的犯罪率。內羅畢地區指揮官Philip Ndolo坦言,“自宵禁令實施之后,內羅畢尚未報告任何重大犯罪事件。”然而,隨著零售、餐飲、住宿、交通、娛樂、花卉等非正式部門從業者的大量失業和破產,一場社會危機正在醞釀。

面對匱乏的醫療,面對干癟的糧倉,肯尼亞政府以暴力推行宵禁令,期望控制確診人數,打一場社會危機來臨前的勝仗。然而初衷是保障全民生存權的全國宵禁令,客觀造成的結果卻是精英階層保值增值,其他階層不同創傷;其他族群擔驚受怕,核心民族毫發無傷。一個應急事件導致了一個結構性的后果,這其中的權力運作又讓多少人神傷?

夜幕降臨,街道茫茫,唯有警笛,四野回蕩。在不時傳來的“滴~嗚”聲中,仿佛有一個幽靈在上空游蕩,“哪有什么社會考量!哪有什么平民保障!不過就是權力在肯尼亞倘徉!”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司