- +1

疫情之下|從土著孤島到死亡煉獄:新冠將把拉美引向何處?

2008年,當我在英國倫敦政治經濟學院進行英國外交部志奮領獎學金資助學習時候,我選擇了多個生態人類學、政治人類學和發展研究課程,我在這個課程上認識我的摯友,英籍巴西人帕特拉斯。我們在課程外密集互動,最終我們在畢業后的兩年與中國同儕創造了一個松散的巴西中國研究網絡BRICS Futures和自然力研究院。

我們前后多次進行巴西轉基因大豆、本土土著政治、中國人海外投資、拉美生態的實地研究,并最終和一個生活在巴西利亞的南美夏灣提土著家庭建立了“社群共同體”,夏灣提人(Xavante)是生活在巴西東北部的一個土著群體之一,因為被人類學家研究過,所以相對比較知名。

2020年新型冠狀疫情開始之后,帕特拉斯正在倫敦,他仍在撰寫他的墨爾本大學博士論文,研究是巴西的風險社會和全球貿易的脆弱性,因為疫情原因,他被迫滯留在倫敦,無法回到墨爾本進行后續研究和撰寫工作,也因為英國的疫情,無法回到巴西進行田野工作。我們于是經常和巴西的土著朋友拉法約(Rafael)在線討論疫情的問題,拉法約是帕特拉斯的本科的同學,兩人的交往已近15年。上周開始,第一例新型冠狀病毒感染者在巴西亞馬遜叢林的土著部落里發現。這個新聞讓外界開始關注原本已經邊緣化、一直在隔離當中的土著世界。

事實上,現代文明、發達、城市化、資本化的全球世界,與本土文明、落后、村落化、貧民窟化、碎片化的土著世界一直是一種“虹吸關系”:全球化世界可以輕易吸取來自土著世界的物質財富、精神資源,一邊消費土著世界,一邊浪漫化對土著的想象;土著世界則只能被動選擇一種低端全球化,許多原本依靠狩獵和采集社會的前現代土著社會,變成城市里的低下層收入勞工階層,失去傳統生計和文化資源的土著最終置身于貧民窟和半工業化熱帶雨林生態孤島當中。

2019年,我與帕特拉斯進行了巴西、阿根廷、智利的一個多月調查,行程數千公里,從巴西的熱帶雨林一路穿越巴西城市、阿根廷的海港、轉基因大豆種植區、鋰礦開采中心,最終抵達智利首都。我們采訪高校、企業、礦業、農場、政府的報告人,同時居住在熱帶雨林的村莊和土著貧民窟里,因此看到了拉美經濟脆弱性的日常場景。

應該說,此次新冠疫情是一種“時間加速器”和“空間放大器”,它讓我們看到,當地人日常體驗到的,甚至部分全球化都市學者圈都知道的長期社會撕裂。巴西所面對的新冠疫情和哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾等南美國家類似:資源不均、貧富不均、政治腐敗、公共設施長期投入不足、公共資源分配網絡破碎、單一經濟脆弱性、貿易流動負面虹吸效應等問題以死亡和危機的方式顯現出來。

“這次新冠疫情會把我們部落的老年人統統殺死”

在南美,整個土著群體都有一個深刻記憶,也就是因為外來人和海外逐利資本,帶來可怕的瘟疫和疾病,最終讓整個土著人口塌方式死亡,部分族群徹底消失。從2009年以來,豬流感和流感已在這些區域肆虐,造成嚴重影響。拉法約說:“這次新冠疫情會把我們部落的老年人統統殺死(wipe out)”

2019年我們進入拉法約的部落村莊時,我們“文明世界”對土著區域的浪漫想象再次被激活:說到熱帶雨林區域,一定是遍地森林,土著生活在叢林地帶,用自然材料建造生活的全部,雖然沒有現代用品,但是有自己的豐厚文化和文明傳承。

事實上,巴西土著已經在文化意義上陷入極危境地,人口只占全國人口的0.5%。而總量如此之少的人口,還分化成107個土著族群,大部分群體對于外界沒有接觸。隨著經濟的惡化和資源壓力,越來越多的資本運作和土地使用侵入土著區域,國家用在土著權益保護的預算也逐年減少,這對于此次疫情期間的土著來說是雪上加霜。

我們進入村落之前,也就是進入幾乎兩小時無人區式的車程之前,是在村落最近的城鎮超市里為村民選擇禮物,各種烘焙材料、牛肉、調料、日用生活用品和藥品。

拉法約說,因為新型冠狀疫情,上周開始,幾乎所有的部落開始封鎖公路,特別是進入雨林部落的入口點,防止人員進出。但是每個碎片化的土著孤島對于外部資源的依賴性是不同的。

拉法約是巴西歷史上最成功的土著政治家的后裔,所以比一般的土著具有更多的社會資本,他在巴西利亞參與了當地的勞動黨政黨PDT,并專門負責土著事務。但即使是他這樣的身份,他的家庭成員和親屬都受到酗酒、慢性病、失業的影響。我在第二次進入他們的村莊時候,頭一次還見到的一些老年村民也去世了,年紀也就50歲上下。當地土著傳統的避疫方式就是分成更小的分支,帶著有限物資進入更深的叢林當中,但是即便如此,此前幾輪的流行病肆虐期間,成批的老年人死亡,同時也帶走了這個群體的文化、記憶和組織方式,傳統文化和精神遺產是讓土著與這個工業文明世界抗衡的重要“武器”,當傳統不在,傳統遺產不在,他們多半只有被動融入工業文化系統的一條出路,這意味著一兩代人要從低下層城市貧民身份融入“全球化世界”,進而加重他們的文化衰亡和族群邊緣化。

拉法約家庭成員所在的雨林區域位于全球轉基因大豆種植區范圍內,無數的蔓延農場將生態區域分割成生產區、城鎮區、保護區、土著領地,貨運公路和密集的物流網絡將這些區域彼此相連,也就是在這個意義上,當地土著只是在社會意義孤立,而非經濟學意義上的孤立和分離。拉法約家庭成員所在的馬托格羅索區域是巴西最大的谷類、豆類作物和牛肉產區,美國大型谷物貿易集團BUNGE以及中國中糧集團COFCO都在該州有重要的基地。就在拉法約的部落村民封路時,外界就開始擔心這會影響全球農業貿易供應鏈的反饋效率,進而對全球資本市場產生連鎖影響。

2020年4月6日,英國廣播網刊登一則報道稱新冠疫情將給巴西土著帶來滅頂之災。在新冠疫情之前,因為流感引起的呼吸系統疾病已經在土著中蔓延,巴西的公共衛生系統并不能有效回應,造成大量人已經致病,此次疫情將是壓在他們身上的最后一根稻草。4月9日,巴西衛生部公布疫情確診人數為17857人,941人死亡。巴西貧富分化嚴重,大量人口聚集在貧民窟當中,也就是巴西人所說的Favela,這些貧民窟基本上是任何重大瘟疫的蔓延溫床。

在面對如此嚴重的危機之時,巴西的政客沒有進行有效的工作,巴西的總統稱這個疫情為小流感(little flu),巴西教育部長和總統的風格一脈相承,對中國進行大肆抹黑,并進行污名化宣傳。經濟惡化、社會孤島化、土著邊緣化、政客“甩鍋”、溝通失效、族群對立,這些混合矛盾正在巴西形成嚴重影響,一個以經濟災難為主要形式,社會災難為本質形式的新冠煉獄正在整個南美上演。

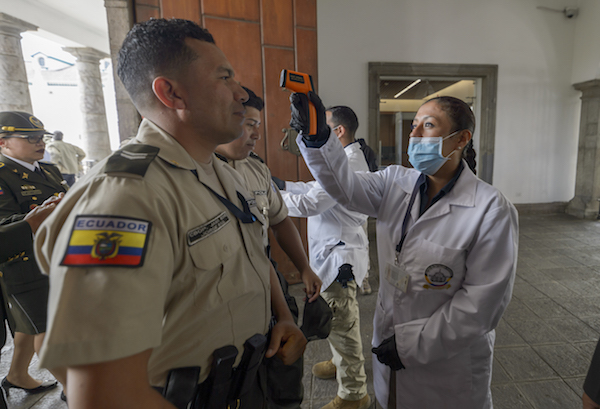

厄瓜多爾的死亡煉獄

與我和巴西朋友討論的巴西困境類似,發生在整個南美的新型冠狀病毒疫情在厄瓜多爾最為嚴重,哥倫比亞和委內瑞拉的狀況也令人擔憂。疫情讓我們看到經濟學領域所說的拉美陷阱或中等收入陷阱究竟會在社會危機當中產生何種災害性影響。

《紐約時報》上周一則報道,提到厄瓜多爾因新冠失去家人的家庭,5天之內頻繁聯系公共衛生網絡,都沒有人回應,尸體就停在家中無人來上門處理。停尸房已經飽和,棺材不夠用,當地的紙盒包裝箱公司一天捐贈600具紙棺材來處理尸體,這些紙箱原本用來裝海鮮和香蕉。

因為和意大利和西班牙的貿易往來,厄瓜多爾在疫情期間受到重創。單一種植經濟和石油出口經濟的脆弱性自不必言,同時因為該國使用美元,無法通過控制印鈔數量來調控財富分布并進行民眾補貼。當地的失業低下層收入家庭,每個月只能獲得來自政府的60美元補貼,在當地只能購買60磅土豆。在哥倫比亞和委內瑞拉的部分城市,許多隔離區域已經斷糧,五口之家一天只喝一杯玉米飲料和吃一頓玉米煎餅。

2019年10月,因為一個地鐵票漲價的“民生小事”,激發了大規模的智利本土革命,至少120萬人卷入了街頭示威政治。在2019年筆者調查智利期間發現,雖然智利首都在城市建設上具有“后殖民景觀城市”的特點:大批高質量的別墅建筑、發達的公共博物館和圖書館系統、設計良好的公共綠地和公園系統、國際葡萄酒知名酒莊經濟……但是只要乘坐公共交通工具30-40分鐘車程,離開核心城市之后,看到的就是破舊的小城鎮型社區、貧民窟區、基礎設施滯后的小區。這都預示者不平等、不均衡、不前瞻、不公正是制約整個南美發展的死結,而這些因素也會因為疫情更加惡化。

雖然分別處在英國、中國、巴西三個國家,筆者與巴西研究同儕都根據自己在新冠疫情中的體會,針對巴西的土著疫情提出如下建議,試圖通過巴西朋友的政黨和土著運動組織,發揮微小的作用。

首先,創建類似Ethnic/Indigenous pandemic network的組織,針對土著部落進行信息層面的多語種疫情服務,并發起有限的社區資源,針對偏遠區域進行電話端、網絡端的遠程疫情咨詢服務。根據土著權益保護組織的都市網絡,發起籌款和募捐運動,在例行的公共資源傾斜不足的情況下,盡可能為偏遠和孤島化的土著社區提供必要的衛生和醫藥設備。與此同時,圍繞土著老年人開始進行社區口述史的搜集,一來通過社區口述史的方式存儲可能因為老人辭世帶走的精神遺產流失,二來借此對土著老人進行更頻繁和連續的疫期陪護和信息搜集。

第二,針對食物短缺和物資短缺期間,發動巴西的土著醫學、公共衛生、健康傳播、食品工業、替代醫療、可持續農耕、雨林再造農業的同儕,借疫情期間發展針對土著日常短缺經濟時代的替代飲食和生活方式方案,并將這種疫情期間的臨時性和便宜性策略深化為一種替代單一種植和雨林平民窟化經濟的長期解決方案。

第三,巴西土著已經存在一個獨立于工業“文明”體系之外的教育系統,他們的兒童都需要從具體的家支走開,在獨立于村落的“集體宿營地”完成成年禮——這其實一種土著文明內部延續的“隔離”、“文化傳遞”和“文明聚合”思維,可以根據疫情,將這個土著集體宿營地教育,增加中老年人健康看護、雨林社群資源養護、野外動植物認知、氣候變化土著智慧感知、跨物種教育、前現代文明跨代比較傳承等模塊,將都市環境中能夠理解跨物種倫理、全球貿易與本土生態經濟、未來雨林工業化技術反思、土著政治與土著未來社會的人和團體,與土著社會的人群和各類知識及技能持有者結合,在解決具體發展、健康、文化傳承問題的同時,創造一種新的技術融合可能。也就是說,土著人群也有一個未來想象和技術前瞻,這些設想如果有足夠的技術和經濟支撐,會帶來一種什么新的人類生態未來?

相比較亞洲社會,拉美具有更多元的生態和文化多樣性,亞洲社會已經在工業化和城鎮化路上越走越遠,甚至難以回頭。拉美如果能找到一個結合生態、族群、發展的新型路徑,哪怕是博爾赫斯式的思維想象,也將是對世界的重大貢獻。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司