- +1

黃賓虹:畫不師古,未有能成家者

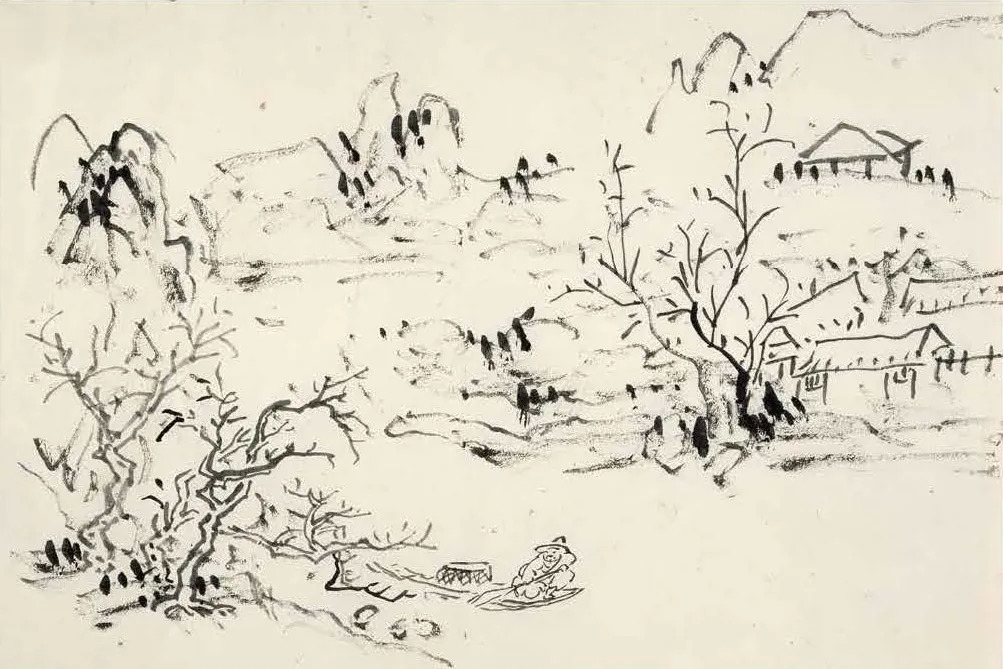

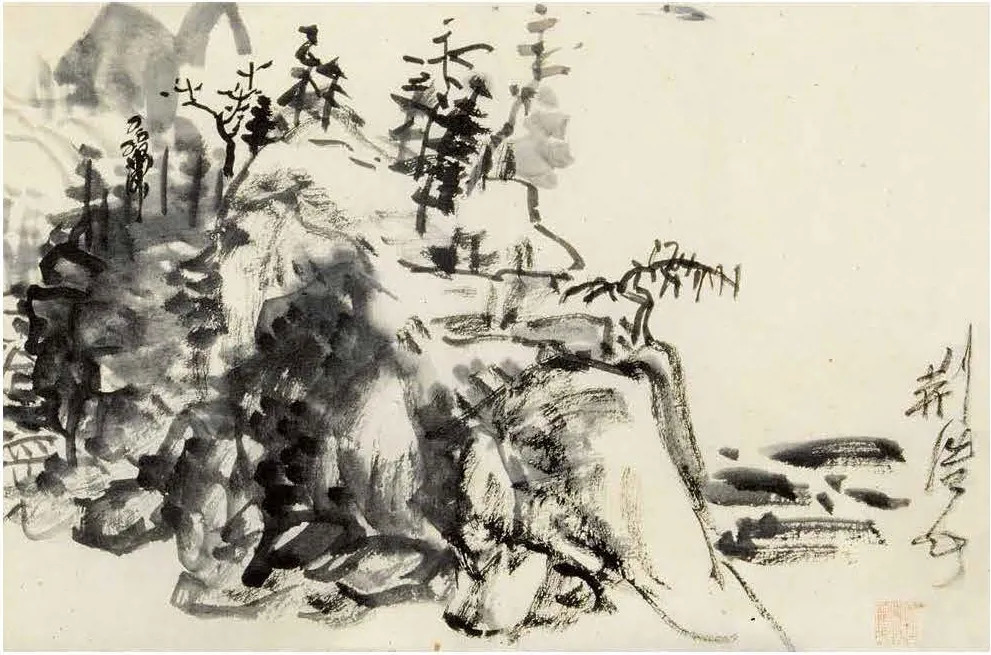

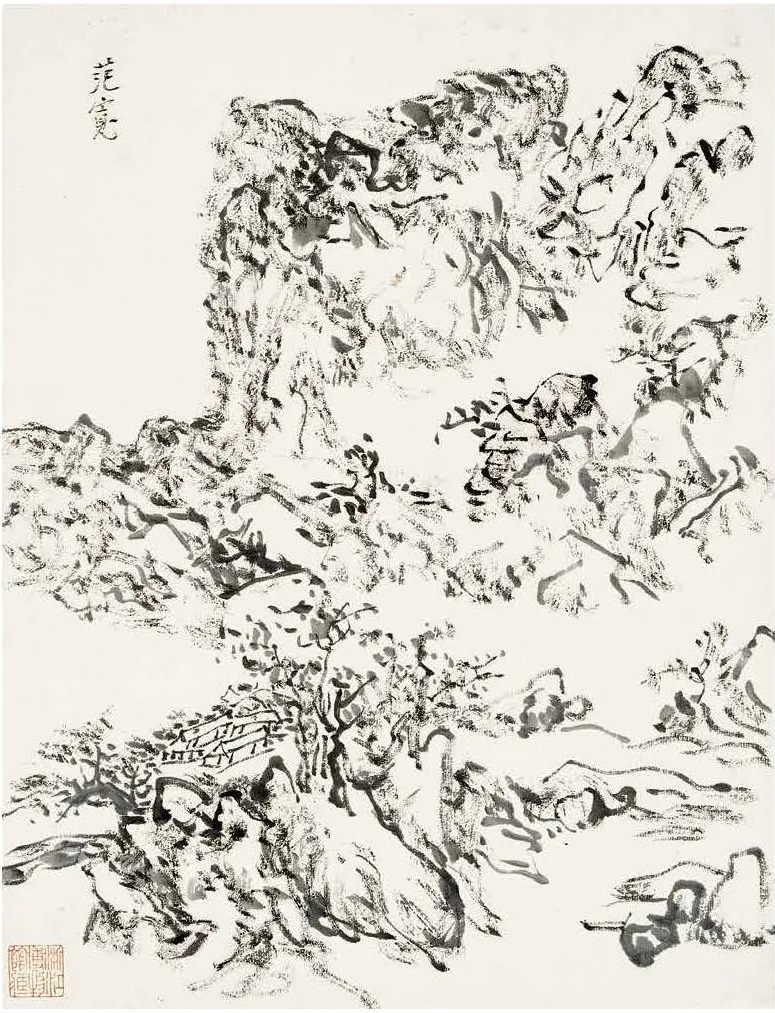

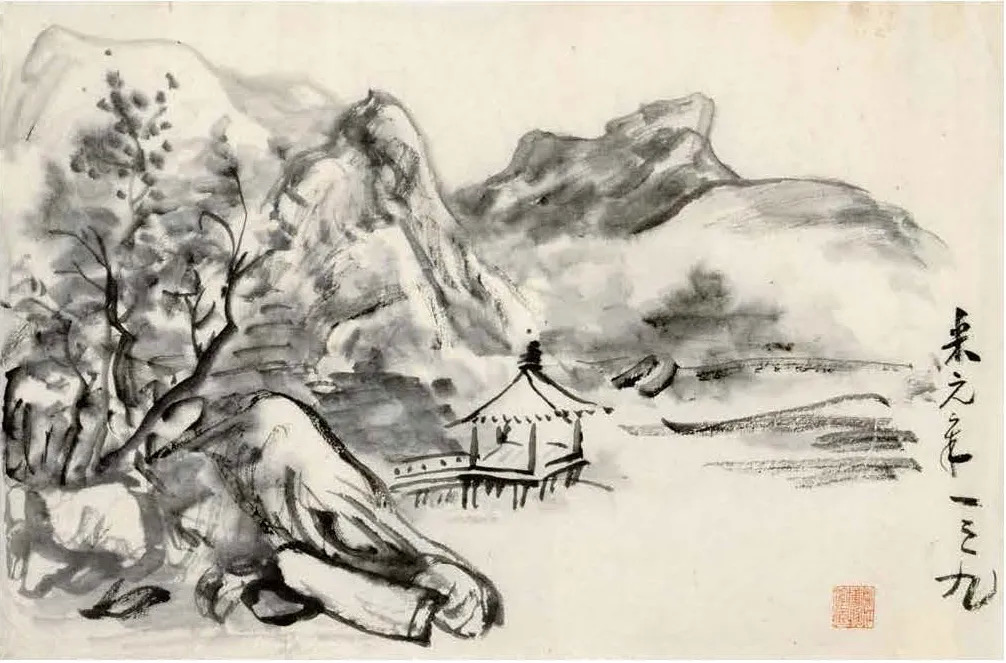

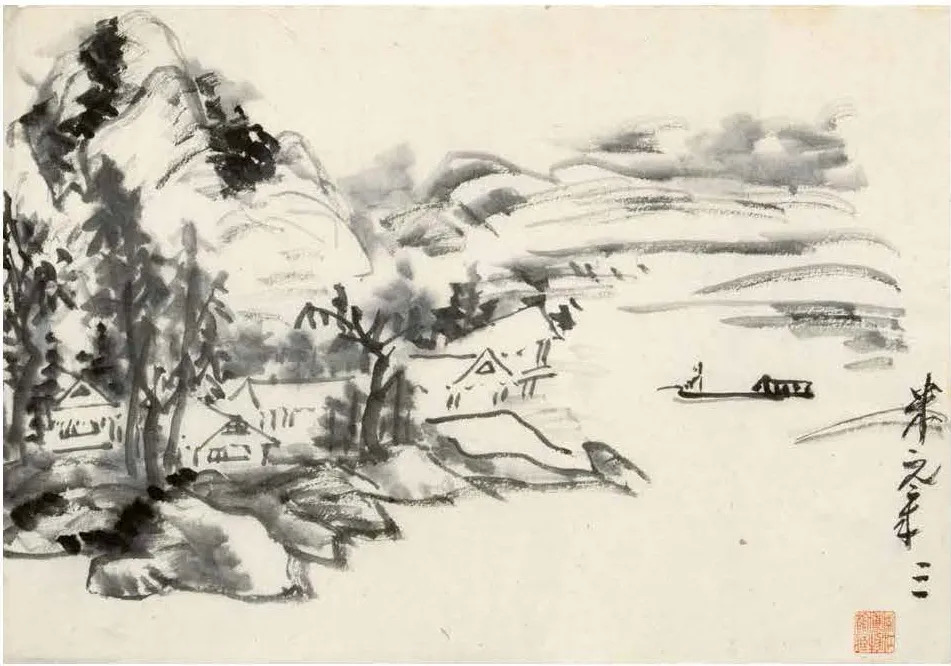

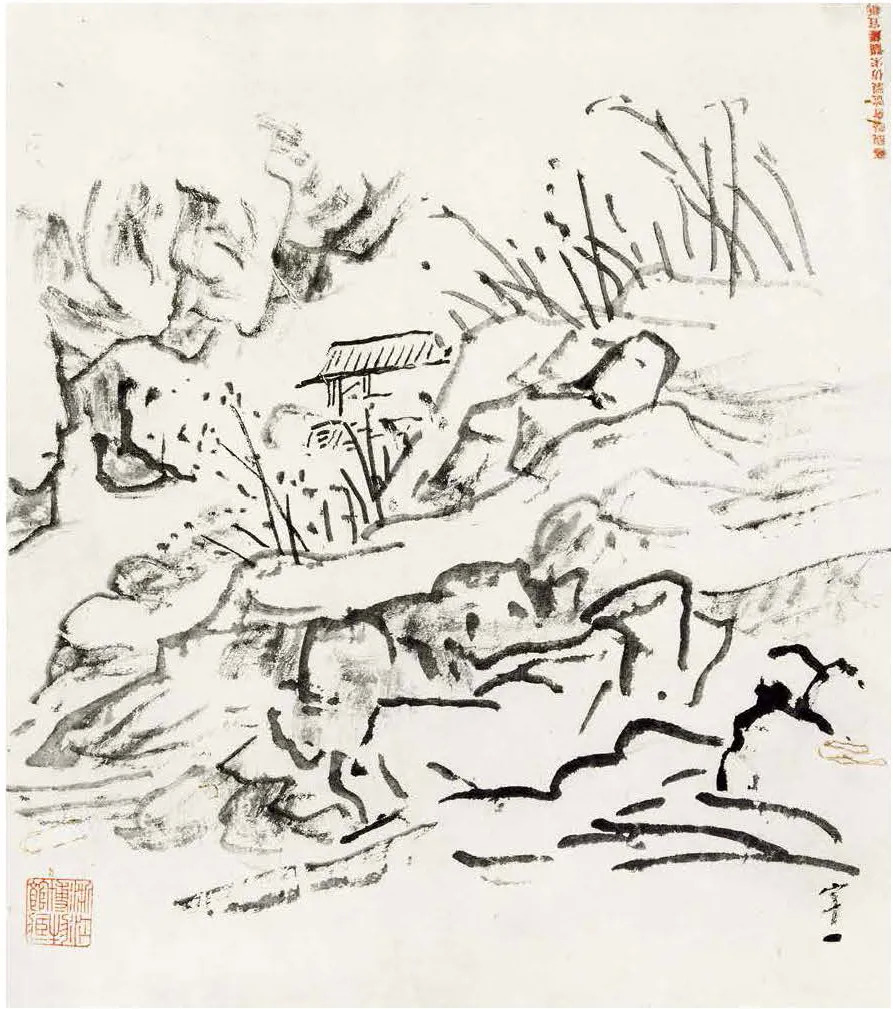

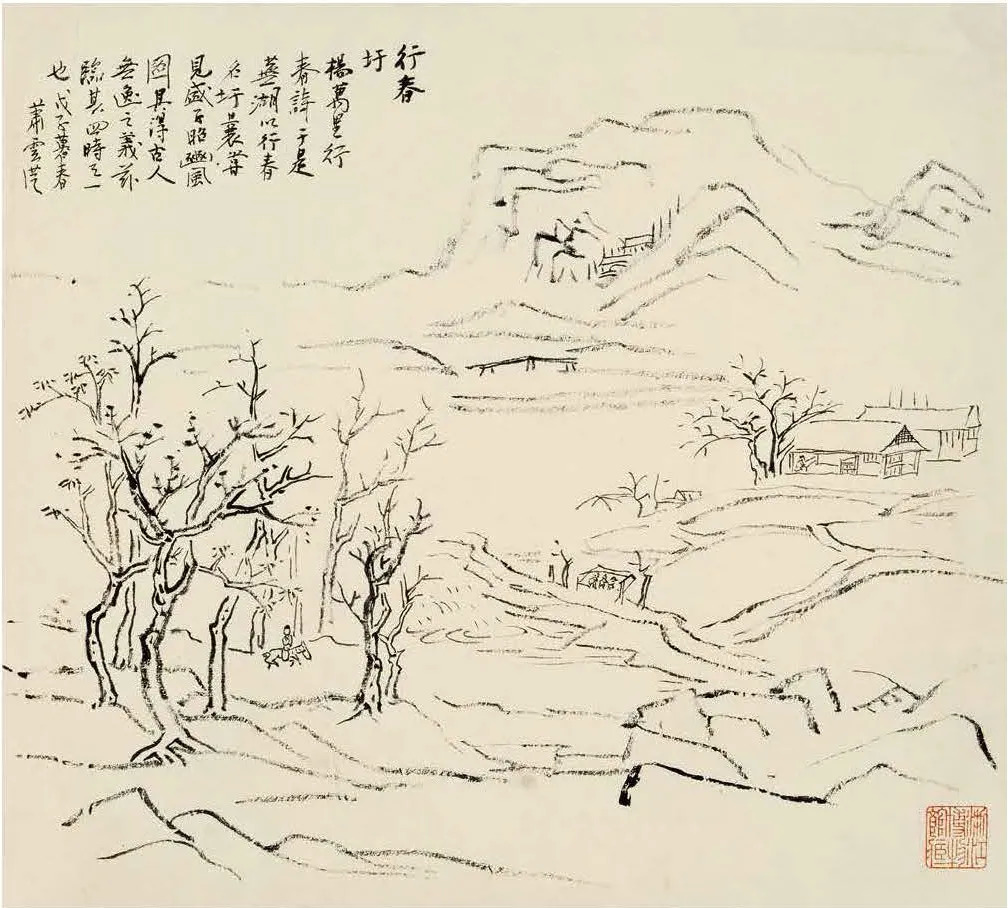

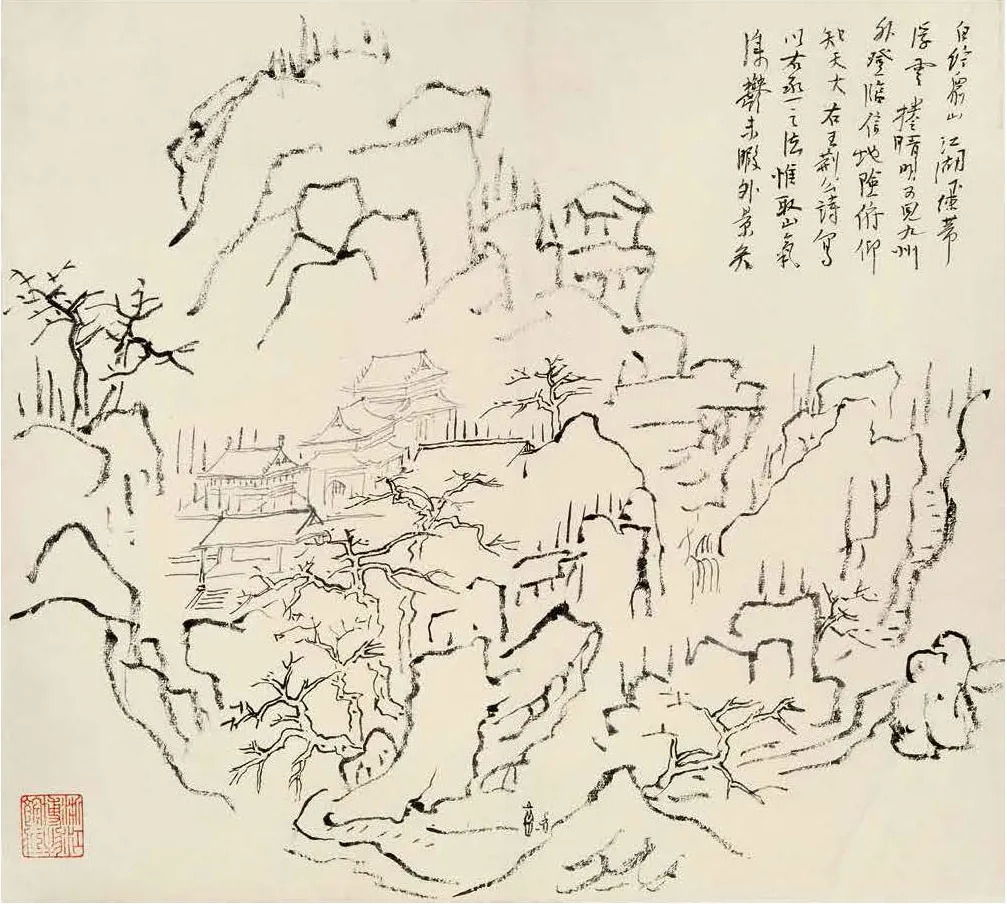

黃賓虹(1865—1955),近現代國畫大家、學者,中國山水畫承前啟后的一代宗師。原籍安徽歙縣,生于浙江金華。初名懋質,后改名質,字樸存,號賓虹,別署予向、虹叟、黃山山中人等。其山水畫風渾厚華滋,意境深邃,偶作花鳥草蟲亦奇崛有致。山水畫受李流芳、程邃、程正揆及髡殘等影響,兼法宋、元,屢經變革,自成獨特面目。中年畫風蒼渾清潤;晚年尤精墨法,趨向黑、密、厚、重,創“五筆七墨”之說,有時在濃、焦墨中兼施重彩,并以“明一而現千萬”的表現手法,寫出渾厚華滋的山川神貌。繪畫之外,從事繪畫史論、篆刻的研究和教學,著有《古畫微》《虹廬畫談》《畫法要旨》等。

黃賓虹語錄

臨竭力追古,遺貌取神,成一家法,傳無盡燈,其與韓、柳、歐、王有功古文辭,無多差別。

夫唯搜采廣博,極深研幾,能合眾長以為己有。古人成法,歷歷如見,棄其糟粕,掇其精華,而后筆筆自家寫法,亦筆筆自古人得來。

臨摹并非創作,但亦為創作之必經階段。我在學畫時,先摹元畫,以其用筆、用墨佳;次摹明畫,以其結構平穩,不易入邪道;再摹唐畫,使學能追古;最后臨摹宋畫,以其法備變化多。所應注意者,臨摹之后,不能如蠶之吐絲成繭,束縛自身。

畫之創造,古人經過之路,學者當知有以采擇之,務研究其精神,不徒師法其面貌,以自成家,要有內心之微妙。

臨摹古人名跡,得其神似者為上,形似者次之。有以不似原跡為佳者,蓋亦遺貌取神之意。古來各家用筆用墨,各有不同,須于名跡中先研求如何用筆,如何用墨,依法對寫,與之暗合,是為得神。若以跡象求之,僅得貌似,精神已失,不足貴也。

近悟于古跡與游山寫稿融會一片,息立面目,漸覺成就可期。

作畫最忌描、涂、抹。描,筆無起伏收尾,也無一波三折;涂,是僅見其墨,不見其有筆,即墨中無筆也;抹,橫拖直拉,非人用筆,是人被筆所用。

減筆山水,頓有千巖萬壑之思。以少許勝多許法也。然較繁密為尤難。

山以其時光的不同,可分朝陽山、正午山、夕陽山。朝陽山與夕陽山,因陽光斜照,所以呈半陰半陽。正午山因陽光直射,所以近處平坡白,而遠處山巒黑,畫中山水,常見近處清淡,遠山反濃黑,即是此理。如畫夜山更宜用重墨。

積點可成線,然而點又非線,點可千變萬化,如播種以子,種子落土,生長成果,作畫亦如此,故落點宜慎重。芥子園中論畫點,似嫌過板,法宜活,而不宜板,學者應深悟之。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司