- +1

復旦通識·全球變暖|黃恩清、田軍:從地質角度看全球變暖

【編者按】自上世紀90年代以來,有關全球變暖的爭論愈演愈烈,至今已經成為一個重要的政治與生態話題。“復旦通識”組織“全球變暖”系列,邀請不同高校相關學科的教師撰文,從各自的專業領域與學術興趣出發,圍繞全球變暖這一席卷國際政治和社會輿論的重大公共議題,進行不同角度的觀察與討論,思考“人類命運共同體”將如何面對這一可能即將席卷全球的危機。

“全球變暖”研究緣起和簡要歷程

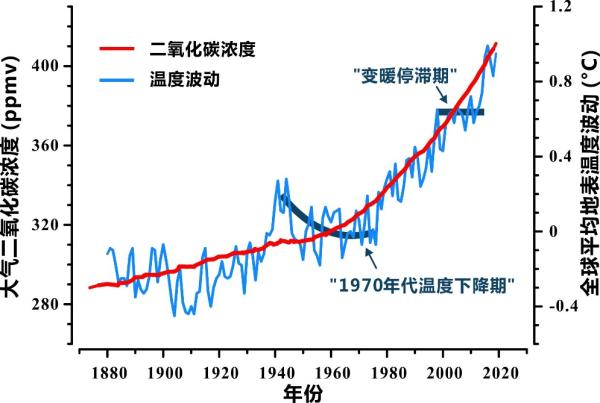

20世紀90年代以來,“全球變暖”爭論愈演愈烈,現今已是一個席卷國際政治和社會輿論的重大公共議題。但在40-50年以前,科學家群體談論的題目并非“全球變暖”,而是“全球變冷”,原因有三。一是1970年代人類有了航天遙感技術,首次可以進行全球地表觀測,發現大規模工業粉塵排放阻擋了太陽光入射,引起北半球持續數年的降溫現象(圖1);二是古海洋學的發展揭示了地表氣候的冰期/間冰期旋回規律,每個間冰期持續的時間都比較短。按照這個規律,目前已經持續了一萬多年的間冰期可能就要結束了,地表氣候將緩慢進入下一個冰期;三是當時美蘇兩大集團冷戰正酣,全社會被核大戰和核冬天的陰影籠罩。在這種背景下,西方地質學界致函當時的美國總統尼克松,呼吁關注核戰可能導致的“全球大變冷”趨勢,以至大眾媒體報道的都是諸如“如何在將臨的冰期中幸存下來”等聳人聽聞的信息。

進入21世紀,科學界發現地表暖化出現減速甚至停滯現象。從1997-1998年的超級厄爾尼諾事件開始,出現了一個長達15年的“全球變暖停滯期” (圖1),由此引發一輪大討論。但在這段時間里,自然因素卻是有利于全球降溫的,比如太陽活動處于極弱期,全球火山活動加劇。但經過嚴密計算,發現這兩個降溫因素并不足以抵消溫室氣體持續排放帶來的增溫效應。那么多余的熱量去哪里了?經過大規模監測追蹤,發現原來熱量進入了大洋深處。海洋是一個龐大的熱能儲庫,自工業革命以來,超過90%的人為溫室效應能量進入了海洋內部,而滯留在地表的不足10%的熱量引發全球1.3oC的升溫和越來越頻發的極端氣候事件。如果海洋把這90%熱量還給地表,引發的氣候效應將難以想象。2015-2016年的超級厄爾尼諾活動再次改變大洋狀態,之后全球地表溫度又開始新一輪的大幅拉升(圖1)。

冰期旋回中的溫度和二氧化碳變化

過去一百多年以來,大氣二氧化碳濃度和全球表溫的緊密相關關系(圖1),讓人下意識地就認為兩者之間存在因果聯系,即二氧化碳濃度上升推動增溫。但拋開表面現象,兩者關系事實上十分復雜。在數年至數十年的時間尺度內,地球氣候系統的驅動因素有許多,例如太陽活動強度、火山噴發規模、溫室效應等。氣候系統包含大氣、森林、海洋、冰蓋等不同子系統,子系統之間存在規模不等的物質和能量交換。碳在不同子系統內部的停留時間也差別巨大。因此定量研究碳排放與全球氣候變化是個很有挑戰性的課題。聯合國政府間氣候變化評估委員會(IPCC)一致致力于利用復雜的數值模型預測不同碳排放規模帶來的未來地球升溫幅度,但預測結果誤差很大。在科學界,仍有相當多的科學家質疑全球變暖是由人類活動引起。

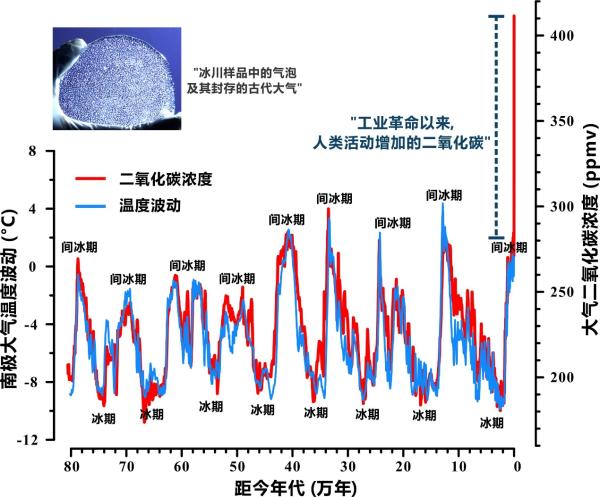

地質記錄則提供了一個很好的時間窗口,供我們觀察和審視過去的二氧化碳與氣候變化的關系。南極洲和北極格陵蘭島幾千米厚的冰川沉積提供了這些遠古記錄。這些冰川是過去幾十萬年以來降雪不斷累積形成的。降雪剛落在冰面上的時候,內部疏松,跟大氣可以直接交流。隨著新的降雪在上面不斷堆積,下面積雪開始壓實,空隙變小,最后在冰川內部形成許多密閉的氣泡(圖3)。這些氣泡就是遠古大氣的“化石”,當中就封存著古大氣的化學組成信息!科學家在冰川高原上鉆取出了幾千米長度的冰芯,目前可以恢復出過去80萬年以來的大氣二氧化碳濃度波動歷史(圖3)。同時,冰塊本身由氫和氧兩種元素組成,氫和氧的同位素分餾與降雪時的大氣溫度有關。因此,利用氫、氧同位素又可以重建極地大氣溫度歷史。

令人驚訝的是,過去80萬年以來,溫度和二氧化碳濃度波動呈現出一種近乎完美的吻合關系(圖3)。我們可以把過去80萬年劃分為8個冰期-間冰期旋回,每個旋回持續時間8-12萬年,平均為10萬年。其中前四個冰期旋回振幅比較小,最近四次振幅很大。以最近四次冰期為例,大氣二氧化碳濃度為180-190 ppm (即萬分之2.8和2.9),到間冰期時,上升到280-290 ppm。冰期-間冰期旋回中100 ppm的濃度變化,相當于大氣層中多了2000億噸的碳,對應于南極大氣溫度上升9-12oC。由于我們身處間冰期,對現今的氣候比較熟悉,但冰期時的地球面貌就完全是另一幅景觀。由于寒冷,冰期地球上的冰川規模巨大,現今的北歐、加拿大和美國北部,都壓在數千米厚的冰層之下。全球海平面下降了120米,我國東海大陸架全部出露成為陸地,海岸線一直推進到現今的沖繩群島附近。冬季時,橫掃東亞大陸的西伯利亞高壓和寒潮比現今嚴酷許多,中國內陸出現嚴重的干旱和荒漠化現象。熱帶地區近地面大氣溫度也大幅下降了4-6oC。因此,冰期與間冰期地球氣候狀態的差別非常顯著。

值得注意的是,工業革命以來,二氧化碳濃度從280 ppm上升到410 ppm, 上漲幅度為130 ppm,這已經超過了冰期-間冰期旋回的振幅(圖3)。另外,410 ppm的二氧化碳濃度是過去80萬年以來地球從未有過的峰值,有人推測這甚至是過去1000萬年以來的峰值?這么高的二氧化碳濃度到底意味著怎樣的氣候效應呢?這是壓在科學家心頭一個未解和沉重的話題。以12萬年前的間冰期為例,當時二氧化碳濃度僅僅比我們身處的間冰期高5-7 ppm(圖3),極地冰蓋就因為比較溫暖的環境發生了小范圍的崩解,導致全球海平面上漲了2-5米。

但為何現今如此高的大氣二氧化碳濃度峰值還未引起氣候從間冰期向冰期轉型呢?一種觀點認為,在冰期-間冰期旋回中,我們研究的對象是地球氣候在千年-萬年時間尺度上的變化,不能直接對標于目前幾十年-百年等級的氣候變化。此外,在冰期-間冰期旋回中,氣候變化和二氧化碳波動,到底誰是因、誰是果,目前還沒有結論,因此不能簡單外推。

另一種觀點恰恰相反,認為目前大氣二氧化碳濃度升高已經影響到氣候系統的各個層面,從海洋受熱體積膨脹到極地冰架加速崩塌,從北極夏季海冰面積萎縮到極地生態系統變遷,從海洋酸化、珊瑚礁大規模白化到極端氣候事件頻率上升等等,都是這種表現。但這僅僅只是開始,二氧化碳的氣候效應還未充分展現。只要給予充分時間,即便二氧化碳濃度不再增加,氣候變化的趨勢和程度還會繼續深化。另外,有很多證據表明地球氣候系統是一個非線性系統。這意味著到了某個臨界點,氣候狀態會突然從一種模式快速跳躍到另一種模式。目前我們似乎逼近了這個臨界點,氣候狀態的跳變可能會很快來臨。

圖3 過去80萬年以來大氣二氧化碳濃度和南極大氣溫度的波動歷史。原始數據來自Lüthi et al.(2008, Nature, 453, 379-382)和美國大洋與大氣管理局網站(www.noaa.gov)。

地質歷史上災難性的碳釋放事件

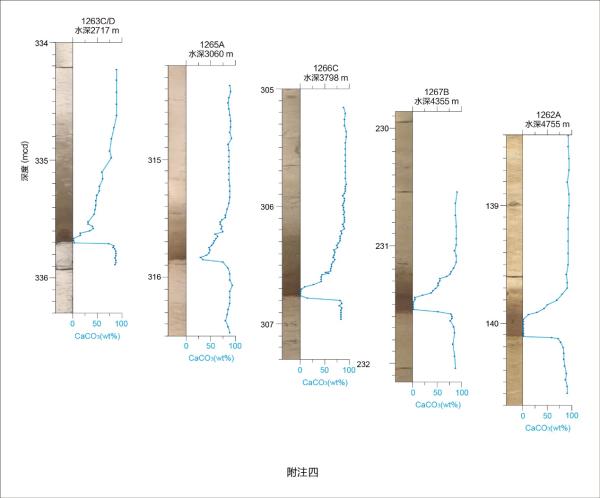

工業革命以來,人類釋放二氧化碳的規模和速度是如此之大,除了剛才談到的冰期旋回,地質歷史上另一個能與之相對比的事件還要追溯到5500萬年前的古新世-始新世極熱事件。不知由何種因素觸發,當時海底陸坡上埋藏的天然氣水合物大規模崩解,據估計在數千年時間里,一共有3.5萬億噸的碳被釋放到大氣中;與此對應,同期的全球平均氣溫比背景值高出5-10oC,海洋大幅度酸化導致底棲生物發生集群性絕滅(圖4),陸地動植物群落也發生重大絕滅和變革,極地和熱帶海洋溫差減小,海洋洋流系統改組,全球極端水文事件強度增大,陸地上暴雨、泥石流、滑坡崩塌等地質災害頻發……之后又過了十多萬年,地球氣候狀態才恢復到背景值。一百多年以來人類活動累計釋放的碳為4000多億噸,比古新世-始新世極熱事件低一個數量級。但是人類釋放碳的速率,卻比古新世-始新世極熱事件高一個數量級。如果延續目前碳排放的加速度趨勢,最快在140年之后,也就是大約5代人的時間,我們的碳排放總規模將達到古新世-始新世極熱事件時的規模。

但大氣溫度和大氣二氧化碳濃度一定是正相關的嗎?前面談到的80萬年的冰芯記錄似乎證明了軌道尺度上兩者的正相關關系,但如果放眼整個新生代的氣候演變歷史,特別是始新世-漸新世之交(約34百萬年前)南極冰蓋形成之后,深海底棲有孔蟲d18O(氧穩定同位素)記錄反映的全球逐漸變冷的趨勢與構造尺度上相對平穩的大氣二氧化碳濃度記錄似乎又沒有什么關系(Zachos et al., 2008, Nature,451, 279-283),最近1千2百萬年來全球不同海區的海水表層溫度記錄也與大氣二氧化碳濃度記錄不怎么吻合(Herbert et al., 2016,Nature-Geoscience,9,843-849)。

長時間尺度上的地質記錄告訴我們,地球氣候狀態并非是穩定的,而是可以經歷幅度巨大的變化,從一種狀態跳躍到另一種狀態,除此之外還有偶發性的環境災難事件。短時間尺度上的歷史觀測同時也表明,大氣二氧化碳濃度有可能是觸發氣候變化的一個扳機。盡管全球變暖與大氣二氧化碳之間的關系仍然不明,但從現在開始進行策略討論、制定減緩碳排放的政策也是一種明智之舉。

本專欄內容由復旦大學通識教育中心組稿。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司