- +1

推薦一本考古報告集,了解阿富汗的古代文明

2017年至2020年,阿富汗國家博物館收藏的古代歷史文物在中國各地巡展,這批文物包含了阿伊哈努姆(Ai-Khanum)的希臘文化城市遺址出土文物、黃金之丘(Tillya Tepe)的草原文化墓葬出土文物和貝格拉姆(Begram)中亞城市文明窖藏出土文物等200余件。這也是廣大中國觀眾第一次近距離接觸和了解古代阿富汗地域悠久而燦爛的歷史文化。今年2月10日,這批文物結束了在香港歷史博物館的最后一站巡展,回到了阿富汗。

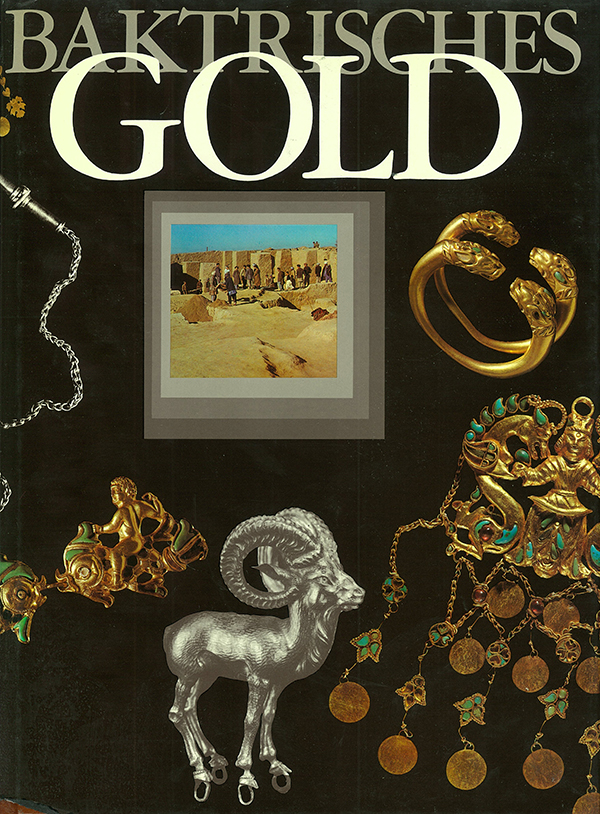

在此,筆者給大家推介一下黃金之丘(Tillya Tepe)的考古報告集——《大夏黃金》(Baktrisches Gold)與阿富汗國家文物流離顛簸的四十年。

20世紀六七十年代,蘇聯在阿富汗的政治影響日益加深,這也改變了之前阿富汗考古主要由法國人把持的局面。1968年,蘇聯考古工作者維克多·沙里阿尼迪(Sarianidi,V.I,1922-2013)進入阿富汗開展考古工作。1977年,維克多·沙里阿尼迪聽聞在阿富汗北部希巴爾甘城(Sibergan)不遠處故城址遺址附近發現了一些陶片,便組織考古隊前往發掘。1978年11月,考古隊取得了重大發現,在被當地人稱為黃金之丘的小丘上,發現了七座豎穴墓葬,除一座空墳外,其中六座墓葬出土了金器等文物2萬余件,在世界范圍內引發轟動。

筆者手中的這本考古報告集是德文版的,硬皮囊匣精裝,書籍尺寸35.8×26.5×2.6cm,奧地利維也納印刷裝幀。正文分共263頁,其中前60頁為褐色紙黑白印刷的考古報告正文,第61頁至164頁則為銅版紙彩印的出土精美文物的照片圖版,第164頁至263頁為銅版紙黑白印刷的出土文物數據。

通過此考古報告集,我們可以看到公元前后的阿富汗北部(巴克特里亞)是諸多文化匯聚交融的場所,既有具有草原塞種特色的金飾,又有希臘化中亞所具有的希臘式吊墜,既有印度文化的金幣(也有可能是金質徽章),又有漢文化典型器物的漢鏡。其中,有些文物所體現的內涵,和傳統史料中記載的月氏(貴霜)可以相互印證,如唐初玄奘在《大唐西域記》中追述了這樣一個故事:數百年前,貴霜君主迦膩色伽在興都庫什山降伏惡龍時,“兩肩起大煙焰”。以往我們認為此故事可能為后世虛構神話,但黃金之丘中,出土了時代比迦膩色伽早100年左右的君主降伏雙龍的牌飾。由此可見,在中亞草原,君主降伏惡龍的傳說早有原本,只不過后人將其安在了迦膩色伽的身上(圖7 降龍金飾)。

1989年,蘇聯軍隊被迫撤離阿富汗。此后,阿富汗各方展開混戰,而首都喀布爾又是混戰的中心,阿富汗國家博物館多次遭受火箭彈襲擊,不少文物被毀。1996年,塔利班掌控了喀布爾,在塔利班掌控喀布爾的前夕,阿富汗國家博物館將黃金之丘等珍貴的出土文物,秘密埋藏于地下。而塔利班對未能藏匿的文物進行了大肆的破壞,最令人發指的事件是2001年炸毀了人類文明的瑰寶——巴米揚大佛。此時,黃金之丘出土文物命運未卜,《大夏黃金》一書是國際學界研究此墓葬遺物僅有的可參考資料之一。

2001年,9·11事件之后美國占領阿富汗,阿富汗國家博物館的工作人員才將黃金之丘等珍貴文物取出。自2006年開始,這些文物在歐洲、美洲、亞洲開始了巡展,世界人民才得以再次見到這些精美的文物。今日,隨著阿富汗和平進程的發展,美國即將撤離阿富汗,這批文物今后的命運,無疑再次令人心懸。

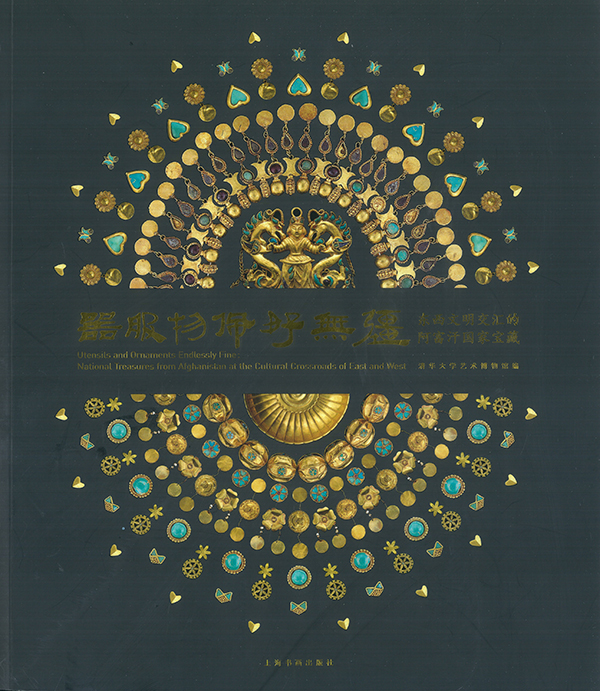

雖說在結束了香港站的展覽后,這個展覽離開了中國,但在兩年多的中國巡展中,故宮博物院、敦煌研究院、成都博物館、清華大學藝術博物館四家文博機構在國內正式公開出版了精美的展覽圖冊,沒有看過此展覽的觀眾,可以通過各個博物館為此展覽配套出版圖冊來領略精美的阿富汗文物和悠久的阿富汗歷史。其中特別推薦的是清華大學藝術博物館所出的《器服物佩好無疆:東西文明交匯的阿富汗國家寶藏》一書,書中除了文物圖片、簡介外,還有十位學者從各個角度撰寫的關于阿富汗古代考古、藝術的論文,頗為值得一讀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司