- +1

那些活了很久很久的樹 : 充滿悖論的松樹

【編者按】

靜謐而不可或缺的樹木不僅是大自然的一部分,在人類歷史中也占有一席之地。在《那些活了很久很久的樹》一書中,作者從民間傳說、自然科學、文學、文化歷史、歐洲藝術、宗教、古代神話和現代醫(yī)學、日常用途等方面揭示了這些樹在西方文明中的歷史流變、文化意義和重要影響,引發(fā)讀者去思考人與樹木的關系、人與環(huán)境的關系以及人與自然的關系。今天是一年一度的植樹節(jié),澎湃新聞經授權摘發(fā)其中的部分內容。

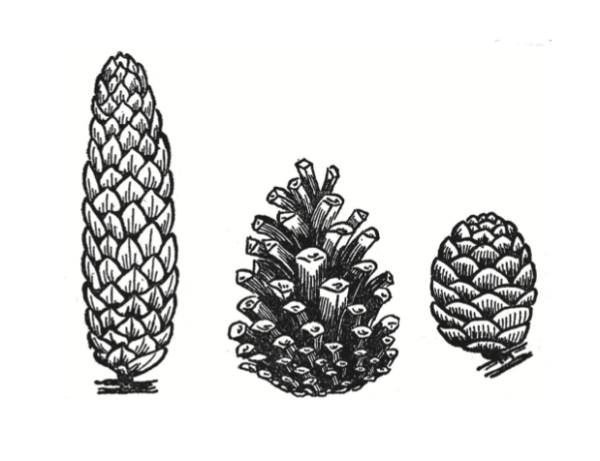

松樹是英國最古老的本土樹種。大約10000年前,隨著冰川在冰期過后消退,松樹向北穿過英格蘭和威爾士,在蘇格蘭牢牢站穩(wěn)腳跟,就像它從斯堪的納維亞半島一直擴散到最北邊的西伯利亞一樣。松樹有100多個品種,但是定居在英國最古老的樹種是歐洲赤松,英文名“Scotspine”(蘇格蘭松)倒是十分貼切,它們在蘇格蘭高地的多巖石地貌和薄薄的酸性土壤中茂盛生長。這種樹驚人的美,讓它成為每一座典型的維多利亞莊園都渴望擁有的景致,這些莊園忽然之間都覺得自己應該有一座專屬的松樹園。由于這種松樹碩大的球果很容易籽,野生樹苗很快便在周邊四處萌生,被英國境內的所有人熟知。你常常可以在一座英格蘭的市政公園或是一座古老的教區(qū)牧師住宅區(qū)的花園里看到一大群蘇格蘭松,它們像掃煙囪工人的刷子一樣高高地聳立在較矮的伴生樹上方,仿佛因為伸向天空而受到了一點驚嚇。

觀賞蘇格蘭松的最佳地點是它們的故土,這些樹高大挺地俯視著空蕩蕩的湖泊,樹枝高懸在巖石上空筆直地伸展著,形成幽暗的叢生狀樹冠。無論是莊嚴地獨自矗立在蘇格蘭高地一面赤裸裸的峭壁上,還是在林木蔥蘢的峽谷中,這種松樹都讓人類相形見絀,是一種居高臨下的存在。在加洛韋森林風平浪靜的一天,湖畔的松樹仿佛要探到水面上,而它的倒影似乎比遠處的山還長。這種樹顯然是蘇格蘭“國樹”強有力的競爭者。而在2013年的最后一個月,也是蘇格蘭獨立運動熱情日漸高漲的時候,林業(yè)委員會對蘇格蘭人喜歡的樹木進行了一次大規(guī)模的調查。蘇格蘭松獲得了52%的支持率,讓它遠遠超出位列第二和第三的對手,它們分別是花楸樹和冬青樹。對蘇格蘭松而言,這樣的排名當然一點也不意外。

然而在英國的其他地區(qū),松樹在很久很久以前就是不可缺少的一部分。發(fā)生在2014年前幾個月的巨大風暴,讓英國海岸變得支離破碎、面目全非。最驚人的變化之一,是卡迪根灣中位于博斯附近的古代沉沒森林重現。當巨大的海潮開始退卻,一段綿延的海灘從水中露出,充滿了奇怪的東西,它們呈現出深色且有棱有角,乍看上去像魚鰭。漸漸地,它們更像是一大批從泥里慢慢露出來的幽靈般的戰(zhàn)馬和盔甲,剛剛從千百年的沉睡中蘇醒過來。其實,這是史前森林的遺跡,曾經覆蓋著現在的威爾士西部。這些東西是古代橡樹和松樹的樹樁,已經在泥炭中保存了數千年。在古老的故事里,沉沒森林CaintrefGwaelod是因古代威爾士皇室的疏忽而沉入水中,如今卻突然從神話變成了歷史。

在那些能夠捕捉松樹之美的幸運者心中,滿是深深的仰慕之情。作為17世紀偉大的樹木觀察家,約翰·伊夫林驚訝于蘇格蘭一些古老的松樹如此偏遠,他覺得這些樹一定是上帝種下的,并被賜予某種他還不能理解的“祝福”。當環(huán)保先鋒約翰·繆爾首次獨自一人在加利福尼亞的群山中旅行時,與壯麗的蘭伯氏松的初次相遇讓他心動,這種松樹“在陽光中安靜且若有所思,在風暴中機警地舞動著,每一根松針都在顫抖”。這些頭頂落滿白雪的巨人高達250英尺,連同它們粗獷的同伴杰弗里松,被繆爾譽為“植物界的神”。繆爾出生在蘇格蘭,在兒時移民到美國后,他畢生致力于探索并歌頌這個國家里超凡絕倫的自然現象。他發(fā)現廣闊的美國國土到處都是上帝意志的存在,他將自己置身于雄偉山脈上森林密布的廣闊陡坡中,傾聽了“松樹的布道”,記下“群山的信息”。而已經在加利福尼亞生活了千百年的艾可瑪維人對蘭伯氏松懷著同樣的崇敬,他們認為這種松樹的種子代表了人類的起源,是從造物主的手中掉落的。

19世紀60年代,繆爾首次造訪約塞米蒂時,那里還是一片未受污染的荒野。但是到19世紀末時,他開始為綿羊畜牧業(yè)、立法,以及伐木業(yè)帶來的破壞力而哀嘆,并四處奔走,爭取設立國家公園以保護該地區(qū)的自然之美。隨著繆爾逐漸意識到在美國北部大西洋沿岸發(fā)生的事情,他更對龐大的蘭伯氏松林的存在感到敬畏。短短幾十年內,那里龐大的北美喬松林幾乎消失殆盡。這些樹是易洛魁人的圣樹,代表著獨一無二的本土景象。然而,它們在19世紀無情的斧頭和鋸木廠面前倒下了,成了國際海軍沖突和鐵路時代的犧牲品。

松木是一種非常有價值的商品。當繆爾在感受山中森林的莊嚴時,來自蒙特雷半島的加州松樹已經被裝船運往新西蘭,準備種植在英國的這片新殖民地上了。內華達山脈上的蘭伯氏松燦爛奪目、十分雄偉,卻又是脆弱不堪的。松樹既是未受污染的伊甸園象征,也是最吸引商人的東西。這種樹只需待在原地,就會帶來天堂的毀滅。國家公園運動最終將約塞米蒂從商業(yè)伐木公司手中救了下來,但即使被指定為自然保護區(qū),它的美還是名聲在外,成千上萬的游客爭相前來觀賞這片不曾被人類染指的風景。

環(huán)保主義者每天都面對兩難境地。對于森林而言,雖然放任自流有許多生態(tài)上的好處,比如倒下的樹是昆蟲種群和真菌的家園,還能為樹木的再生提供養(yǎng)分,但是對某些物種放任自流,常常會產生一些問題。例如,當鹿生活在沒有天然捕食者的森林地區(qū),它們就有可能毀掉太多植被并讓自己陷入饑荒。負責任的森林管理是當代的一大挑戰(zhàn),當然,只要得到管理,所謂古代自然林的概念就開始顯得有點做作了。在漫長的歷史中,人們一直在經營森林,而松樹用途廣泛意味著松林尤其會受到人類這樣或那樣的干預。在某種程度上看,自然林是最不自然的生態(tài)環(huán)境,即使它看上去似乎最有未被玷污的自然之美。

松樹的悖論在于,這種在所有樹木中最高大、莊嚴、優(yōu)雅和神秘的樹,卻是人類最常用于制作瑣碎雜物的樹。它看上去像一匹純種賽馬,其實是森林里的馱馬。從凱爾特民間傳說到現代林業(yè),松樹因為美麗得到的仰慕,總是不如因為實用性得到的多。松樹是多重任務的終極執(zhí)行者,這些又長又直的樹干用盡一生提供了大船桅桿、礦井坑柱、電線桿、籬笆樁、椽子和鐵軌枕木的原材料。松樹幼苗很快就能長成高大、強壯的大樹,人們準備著將其砍倒、堆放和運輸。

在世界上許多地區(qū),松樹是最容易獲得的建筑材料,而且似乎是專門為用于人類建筑而生長的。我曾經住在蘇格蘭高地的一個小木屋里,有點像是住在一個包裝板條箱里,因為地板、屋頂和木墻都很相配。尤其是在為了御喝了一兩杯酒之后,我躺在床上就像是漂浮在天花板上,向下盯著地板。這又是一種親近自然的嘗試,也會引起全球工業(yè)的關注。離開這座小木屋之后,我又沿著冰天雪地、人口稀疏的挪威公路朝北極圈行進,除了北極光,這段旅程給我留下同樣難忘回憶的是我迎面遇上了許多運輸木材的大卡車。

世界上很多大河都曾是巨大漂浮木筏的通道。威斯康星州和密西西比河沿岸的城市都是圍繞河邊的木料場和造紙廠發(fā)展起來的,這些造紙廠最初靠流水獲得動力。松木漿是造紙廠的主要原材料,因為松木柔軟易碎,而且價格相對便宜。紙張制造商許多年前就發(fā)現,在紙張表面施加松香(一種松樹樹脂經加熱后制成的固體物質)有助于確保最大的光滑度和最弱的吸收性。被提取過樹脂的松木燃燒之后,會產生更干燥的灰燼,更適合制成油墨。

松香曾用過的一個英文名是colophony,因為以前制造質量最好的松香使用的是愛琴海上克勒芬(Colophon)的松樹。如今,古典音樂界仍然需要松香。用松香摩擦弦樂器的琴弓,琴弓不容易在琴弦上打滑,將松香涂在芭蕾舞鞋上,能降低發(fā)生尷尬意外的概率。小提琴的光澤也來自使用松樹制造的清漆,如果有人在聆聽西貝柳斯的《小提琴協(xié)奏曲》時感覺自己仿佛飛進了芬蘭的松樹林,那他的感覺相當對,這首曲子和松樹的關系比乍聽上去緊密得多。松香還可以讓口香糖變得光滑,不過這并不是說所有人都會在古典音樂會上用松香涂口香糖。

作為維多利亞時代的一項技術創(chuàng)新,用松香給紙張施膠是人類與松樹漫長關系史中一項相對較晚的發(fā)現。幾乎從人類剛開始建造船只起,他們就開始將瀝青涂抹在船只表面,防止水滲進船里。英國水手之所以被稱為“杰克焦油”,是因為海軍艦艇的繩索和索具經常用從松樹中提取的焦油進行處理。松樹含有豐富的樹脂,所以在原木和樹根變成木炭的緩慢燃燒過程中,還會產生焦油和瀝青,這些氣味刺鼻的黑色黏稠膠狀物質會在樹液被蒸餾時向外滲出。焦油和瀝青受熱后延展性良好,幾乎能夠粘附在所有形狀和質地的物體表面上,然后干燥凝固。對于造船廠和木桶制造廠來說,它們都是寶貴的資源,也很可能被古埃及人用于木乃伊的防水處理。焦油可以壓進粗糙的土路里,這個發(fā)現對于早期汽車駕駛員而言意義重大,他們的汽車在柏油碎石路面上開得順暢多了。不過,松焦油很快就被更實的石油制品取代了。松焦油通常呈金色,流動性相對較好,至今仍然適用于處理木屋頂、船只和花園家具,還被用來對抗頭皮屑,不過這樣做有利有弊。北卡羅來納州利用廣闊的森林生產出利潤豐厚的松木產品,也因此被稱為“焦油腳跟州”,當地棒球隊仍在使用這些產品以幫助運動員更好地抓握球棒手柄。焦油還為某些種類的藥用皂做出了的貢獻。大量黏稠的松樹脂為膠水、蠟、溶劑和口香糖提供了似乎取之不盡的資源。在松節(jié)油、膠帶和旅行中,人們也會用到松木。

焦油的黏性還會助紂為虐,比如“涂焦油粘羽毛”,即將液態(tài)焦油涂在大家都討厭的可憐受害者身上,再讓他們粘滿大量的羽毛。謝默斯·希尼在他的詩《懲罰》中,描述了一具從丹麥泥炭沼澤中發(fā)掘出的古代尸體那“焦油般漆黑”的臉,將這個無名女人的悲劇與“北愛問題”期間那些女人們的命運聯系了起來,她們在現今的貝爾法斯特被愛爾蘭共和軍施以類似的懲罰。

在《遠大前程》中,焦油變得不那么可怕了,狄更斯將焦油水變成了年輕的皮普很不喜歡的藥劑。焦油水由焦油稀釋而成,是一種傳統(tǒng)的萬金油式的藥,用勺子將它灌進孩子嘴里,可以讓他們免于遭受任何病痛。哲學家、博學者、高度原創(chuàng)的思想家、克洛因主教喬治·伯克利宣稱,有25個發(fā)燒患者在他家里被焦油水治好了,他的暢銷著作《關于焦油水優(yōu)點的哲學探索和思考》逐漸將這種治療方法推廣到了全國。這種曾經啟發(fā)了伯克利并讓年輕的皮普感到恐懼的味道,至今仍被謹慎地用于芬蘭甘草糖、啤酒、冰淇淋和糖果的制造。松樹有殺菌作用,聞起來提神醒腦,可治療咽痛和支氣管炎。在愛德華七世時代的英國,消費者們被當時的廣告催促著購買PEPS,即“治療咳嗽和感冒的松樹氣霧劑”,它的代言人正是哈里·勞德(HarryLauder),所有人都知道他應該好好照顧自己的嗓音。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司