- +1

擁有328米高的摩天大樓,他拍下“天下第一村”的現狀

原創 極光視覺 極光photo

“一座328米高的摩天大樓,樓頂放置著一頭一噸重的純金牛;村民家家住別墅,人人開豪車;公園里佇立著巴黎凱旋門、悉尼歌劇院、北京天安門等仿造的建筑群,村民足不出戶,便能游遍世界......”這便是“天下第一村”——華西村里的壯觀景象。

這也是攝影師史陽琨拍攝《懷舊之邦》系列的一個地方,除此之外,他還深入拍攝了南街村和大寨村,用照片給我們講述了這些帶有集體主義懷舊色彩的村莊現狀。

懷舊之邦

圖文 / 史陽琨

我的父母曾在供銷社工作,九十年代的供銷體系在市場化浪潮的沖刷下已逐步走向衰落,但作為那個在計劃經濟時代,向農村分配生產資料和生活資料的“巨無霸”,供銷大樓仍然保留著很多來自過去的集體氣息。

它像是一個時間膠囊,下綠上白的墻面包裹著鱗次櫛比的玻璃柜臺,顧客稀少的夏天,營業員三三兩兩聚在一起打撲克。

父親上班的時候總把我丟在一旁,這使我有了機會看到他辦公室里收集那些過去使用的布票糧票,下鄉時粘貼的宣傳畫,以及他平日里慣常做的剪報。

有時候,我會溜出去在大樓里探險,鉆過營業的柜臺,爬過倉庫的化肥,大樓的人都認得我,經常有人攔我下來玩上一陣子。之后的時間里,伴隨著市場經濟的飛速發展,供銷大樓倒閉關門,父母也轉去了另外的工作崗位。這個象征物最后的一抹亮色,僅存在我模糊的兒時記憶之中。

齊格蒙特·鮑曼在他的《共同體》一書中說到,“詞都有其含義:然而,有些詞,它還是一種“感覺”(feel),“共同體”(commuity)這個詞就是其中之一。” 我想我對于“共同體”的感覺來自于那幢大樓,我對于它的興趣和疑問也開始于那幢大樓。

在我后來離家求學,出國深造,來滬謀生,無數次不得不將個體的意志與經驗與一個更龐大復雜的集體意識或文化共識接洽的時候,我都會回到兒時的那棟大樓里,重溫我最初對于“共同體”的記憶與認知。

建國以來,中國農村經歷了數次巨變,特別是20世紀80年代后,社會主義市場經濟成為發展的主導思想,廣大農村地區開始普遍實行家庭聯產承包責任制,但是仍有不少村莊因地制宜,堅持集體生產、按勞分配的集體經濟制度至今,這其中就包括我選擇的三個村莊:華西村、南街村和大寨村,通過走訪和調研,我試圖以“當下”、“未來”和“過去”三個時態,分別切入他們各自描繪的烏托邦圖景。

擁有328米高摩天大樓的“天下第一村”

華西村位于江蘇省無錫市,被稱為“天下第一村”、“中國最富有的村莊”,吸引過無數來自中外媒體的報道。在村中心的廣場旁邊矗立著一座328米高的集觀光、酒店、辦公各項功能的摩天大樓,樓頂放置著一頭純金打造的一噸重的金牛;村民家家住別墅,人人開豪車;后山的世界公園佇立著巴黎凱旋門、悉尼歌劇院、北京天安門等仿造的建筑群,使村民足不出戶,便能游遍世界。

透過豐厚的物資,華西村在現實世界中以現在進行時的時態,實施著一個切實可感的烏托邦的建造工程。

華西村在改革開放之初,以集體經濟模式抵制住了“分田”的趨勢,延續以集體為單位的工業化道路參與市場競爭,很快完成了工業化的資本積累,并于1999年掛牌上市,實現工業集體經濟的轉型和騰飛。

今天的華西村,已經是一個投資遍布世界各地、包羅各個產業的超大型集團,下轄許多公司。華西的本村村民早已脫離了農民的身份,在公司里做著和城市里的員工并無差異的工作,而工廠里的流水線基本由內地轉移來的外來務工勞動力來實現。

葛是在華西村成長起來的九零后,父母在村里的醫院和鋼鐵廠工作。他在大學畢業后由村里資助,和其他幾位年輕人一起前往日本學習水稻種植技術,學成后回到村中開辟稻田,創立品牌,開始了自己“農民”生活。

他住在村里統一建造的歐式別墅中,每天開著自己的SUV到村北的田地里工作,每個月可以領到八千多元的薪水。他坦言自己不會感到生活的壓力,工作是為了自己精神上的充實,也不會擔心失敗,因為失敗了,就再來一次而已。

據村里統計,本村96%的年輕人畢業之后都會選擇回到華西工作,葛是他們其中的一位,當問到為什么沒有考慮去大城市發展時,他說到:“華西提供了很好的平臺,如果我在這里就可以實現夢想,為什么還要去大城市追逐?”

"提前進入共產主義“的南街村

從華西村朝西北方向大約700公里的地方,是河南腹地的中原地區。坐落于此的面積僅為1.78平方公里的南街村,是集體主義經濟的代名詞。

村中心的廣場上矗立著巨型的毛澤東雕像,他標志性地伸出了他那指引民眾向前的右手。在他身后環繞著馬克思、恩格斯、列寧和斯大林的巨幅畫像,廣場上空每天循環播放著過去的毛主席語錄。

八十年代初,在“班長”王宏斌的帶領下,南街村辦起了磚場和面粉廠,這也就是后來“玩泥巴起家,玩面蛋發家”的由來。到九十年代初,南街村已經實現產值14億元,摘得了“紅色億元村” 的桂冠,并提出要建成“共產主義小社區”的口號。

但在之后的時間里,南街村因為經營不善和決策失誤,加之上馬“打造永動機”等異想天開的項目,一度陷入了負債累累的困境。

南街到今天仍然保持著紅色教育和集體經濟的底色,村民享有分房分面分油等福利,但每家每戶也會進行“十星級”的評選,少一顆星,就會少一項福利。

30多年前,南街村本試圖“提前跑步進入共產主義”,而如今它不得不把打造“共產主義小社區”的理想延后到將來,村民們會在這個勾勒的未來烏托邦圖景中看到怎樣的自己?

25歲的楊是南街村的年輕一代的村民,他15歲的時候離開了學校,只身前往北京做一份保安的工作,之后又到了廣州在不同的餐廳和燒烤店打工,在外漂泊近十年后他選擇回到了南街村。

他坦言自己到了結婚的年齡,廣州的房價讓他望而卻步,回到村里他可以有一份1800元的穩定工作,如果結婚,還可以從村里分得一套房子。但是,在外邊生活習慣的他,又難以接受村中的約束,他坦言自己還在盤算著下一步該如何走。

“35歲以下的年輕人不知道”的大寨村

從南街村再向北500公里,到晉南的太行山腹地,有一個叫做大寨的小山村,是曾經在中國家喻戶曉的名字,也一度是中國政治版圖上的重要地標。

大寨很早之前是山西省昔陽縣大寨公社的一個大隊,1950年代,大寨響應中央號召,實行農業集體化,村民們開衫鑿坡,修建梯田,十年后大寨畝產猛增到700多斤。1960年代,毛澤東提出了“農業學大寨”的口號,使大寨一度成為了全國農業生產的模范。

半個世紀過去了,集體精神于大寨更多的像一劑撫慰藥,這個晉南的小山村并沒有真正搭上市場經濟的快車,走上提前富裕的道路。

從九十年代開始,在村書記郭鳳蓮的帶領下,村民們根據村莊的歷史,開始大力投資和發展紅色旅游。在2009年,大寨成立了一個旅游公司,由216戶村民,每戶拿出2000元作為啟動資金,到年底已有超過90%的大寨村民投身到旅游產業中,包括開餐廳、民宿和旅游紀念店。如今的大寨,似乎只能沉湎于那漸漸退去的歷史光環中,靠著歷史上打造的“共同體”神話,支撐著今天的生活。

在村口的路邊,有一家中國夢紅色主題博物館,里面陳列著毛時代各種的政治宣傳海報、毛澤東雕像和胸章、以及很多老照片。

這家店的主人是大寨年輕一代的本村村民趙先生,他的爺爺在1960年代大寨興修梯田時死于一場意外。他說現在的中國,35歲以上的人還知道我們大寨的名字,但是年輕人都不知道了。來這個博物館參觀的,基本上都是來這里緬懷他們的青春的,大多是50歲朝上的人了。

三個“烏托邦之村”

今天,在“共同體”情感的支持下,這三個村莊都在描繪著各自的烏托邦愿景,不管是來自當下、未來、還是過去,他們都是美好而溫馨的。

齊格蒙特·鮑曼說到:“共同體意味著的并不是一種我們可以獲得和享受的世界,而是一種我們將熱切希望棲息、希望重新擁有的世界。”

對我來說,選擇拍攝中國當下的三個集體經濟村莊,是對于個人記憶的回應,更是我對于“共同體”的思考和探尋。

我希望《懷舊之邦》不只是一個紀實攝影作品,而是可以提供了一種觀看方式,成為一個現實的切片,讓我們從中看到自己的處境,去思考個人與集體的關系,去了解我們所處當下的復雜性。

我很慶幸在拍攝過程中遇到了很多人。因為他們,當我回頭去看這些村莊時,就像回憶起兒時的那幢供銷大樓,集體主義的標簽消失了,隨之出現的是一張張面孔和他們的故事。這讓我意識到,我們的處境是如此的相同。

與史陽琨的對談

—————————

采訪 / 章文

章:雖然《懷舊之邦》拍攝的是華西村、南街村與大寨村,但它其實更像一種“城市影像”,畢竟這是一個充滿異質的、混雜的現代化空間。在你的創作中,是否比較關注這種混合的、交界的地域與場所?

史:其實有很多攝影師去拍華西村,覺得它特別魔幻:摩天大樓,大金牛,世界公園里的天安門、凱旋門、悉尼歌劇院,但我不覺得這有什么奇怪的,我在照片里面也盡量回避了這些。因為越深入進去,就越發現我們的處境是很相同的,一種混雜的、不確定的中間地帶。

章:《懷舊之邦》的英文標題“Retrotopia”取自社會學家鮑曼提出的“懷舊的烏托邦”的概念,與你之前的作品《身是客》相似的是,這也是一個“不可能回去的故鄉”。所以這種人與現實的異化、疏離與矛盾與是你一貫探索的主題嗎?

史:是的,可以這樣說。我一直在關注個體、集體和現實環境的關系,但這些是基于對攝影探索的基礎上的,我不確定我的照片能多大程度上回應這些問題,但它有趣的地方也在于此,它沒有辦法被計算,沒有辦法被描述,它總是在逃逸的。當我們面對一個越來越精準被計算、被監控的社會時,圖像的模糊性顯得越來越重要。

章:接下來我想更多地談談《身是客》這組作品。古人說“獨在異鄉為異客”,現在看來在本鄉才是真正的“異客”,正如本組作品的英文標題取自哲學家Albrecht提出的概念“Solastalgia”(一種身在家鄉的鄉愁)。在你的作品中,無論手法還是內容,都在一定程度上“陌生化”了家鄉。能談談你在拍攝對象以及手法上的想法嗎?

史:我沒有把鏡頭對準非常個人或者私密的空間,我是帶著相機在外游走的狀態,在這個過程中與環境發生身體上的碰撞,拍攝的對象有遇到的路人,也有身邊的朋友,是一種很自由的觀察方式。陌生化是比較準確的一個詞,因為人和環境都在飛速變化,人以為自己擁有很強的適應能力去擁抱現代感,但其實心中是陌生和懷舊的。

章:作為一名90后,在現代化與城市化進程的雙重“洗禮”下成長。對于你來說,青年人們是否已經“回不去故鄉”了?

史:我現在更希望把“我們”放到一個更大的語境里,可以再瞎說一個詞,用“后現代”吧。我自己更愿意把“回不去的故鄉”看做一個共通的情感問題,我們懷念的那個故鄉本身也是不存在的。

章:在我看來,《懷舊之邦》和《身是客》與別的一些“當代攝影”作品在題材與風格上有雷同之處,你是如何看待這種雷同的?是只把它做為服務作品的一種方法而已,還是在積極地尋求一種打破?

史:“題材”和“風格”來說,我覺得題材的雷同很正常,如果一個藝術家像記者那樣一直去找各種各樣的題去做,肯定是走不通的,藝術家尋求的風格上的探索和打破,我才剛開始吧。

章:雖然我前面說雷同,但其中也有同類作品所不具有的獨特性,在確立自己作品獨特性方面,你是如何做的?還是說沒有刻意考慮過這個問題?

史:我的作品沒有建立完善的獨特性,我也不想過早確認自己有多獨特,藝術家都渴望尋找到自己的語言和風格,但找到之后呢?我還是希望自己能保持開放,多去嘗試。

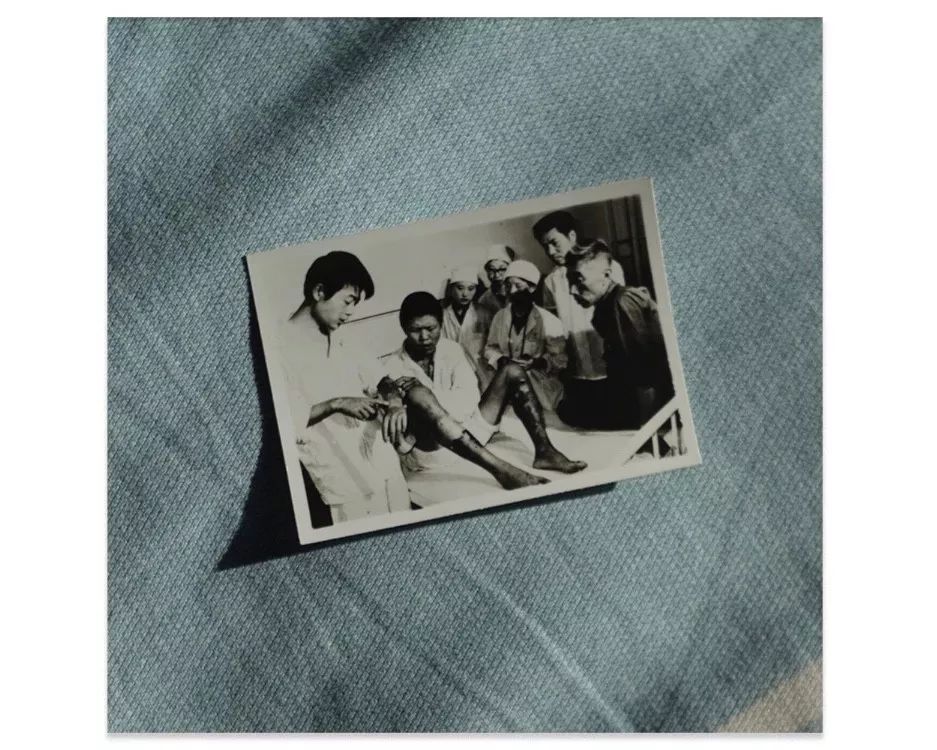

章:你是新聞專業出身,目前在新聞機構(sixth tone)里做報道攝影師,而你最近完成的一組《毒氣余生》報道專題,通過類型與檔案的方式記錄了日本生化武器幸存者的生存實況。在你看來,所謂新聞/報道攝影與“當代紀實攝影”的區別和邊界在哪?你是如何平衡或轉化這兩種“風格”的?

史:我在Sixth Tone的職位是Multimedia Reporter(多媒體記者),很多時候是在做采訪和視頻工作,報道攝影的拍攝其實是不多的,《毒氣余生》是澎湃新聞和Sixth Tone合作做的一次綜合報道,我作為攝影記者參與其中。

新聞/報道攝影首先是一個身份問題,要明確的自己是一個記者/報道攝影師的身份,在新聞操作規范和新聞倫理的框架之內,來進行圖片拍攝和報道。

我對“當代紀實攝影”這個概念持懷疑態度,我們怎么界定“當代”?觀念的是當代,寫實的不是?誰有這個權利去劃定當代?如果非要描述它,我覺得發生在當下的所有紀實攝影的形式和作品都可以稱為“當代紀實攝影”,那新聞和報道攝影也是身在其中的。所以我也沒有刻意去平衡和轉化它們,我在做自己當下可以做的探索。

圖文感謝史陽琨惠允

編輯 / 章文

攝影師簡介

史陽琨

1991年出生于河南,2016年畢業于倫敦藝術大學并獲攝影碩士學位。目前,他作為一名多媒體記者工作和生活在上海,同時作為一名攝影藝術家,關注和探索個人、集體和環境的關系問題。他曾獲得過馬格南攝影基金,TOP20 中國當代攝影新銳,PHMuseum Grant,LensCulture藝術攝影大賽提名等獎項;作品曾展出在上海攝影藝術中心,浙江省美術館,Dunedin Fine Art Center等展館,并獲得過包括TIME,Artsy,PDN,《中國攝影》等媒體的關注。

極光視覺是一個由

“資深報道攝影師+策展人/編輯”

構成的視覺原創機構

原標題:《擁有328米高的摩天大樓,他拍下“天下第一村”的現狀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司