- +1

這位美國院士為中國化學學子打開了通往世界一流名校的大門

八十年代,一位美國化學教授主動與復旦大學合作,為242名中國化學學子走向世界一流名校打開了大門。

前奏:冰面解封時

國際著名有機化學家、哈佛大學教授威廉?多林(William Von Eggers Doering)晚年接受了化學遺產基金會口述史項目的采訪。當采訪者詹姆斯·博寧(James J. Bohning)已經詳盡地將他自從童年至任教哈佛的生命故事一一挖掘,在采訪的尾聲問詢多林是否還有言之未盡的內容,多林專門補充,“我想談一談我的中國冒險之旅。”

故事要從20世紀70年代末說起,對于彼時的中國化學研究來說,多林就是那個與中國非親非故,但在百廢待興之際,送來火焰的人。對于像鄭蘭蓀一樣日后成為化學學科頂級科學家的中國學子而言,多林就是那個讓他們可以伸手摘星的人。

1977年7月23日,剛剛復出工作的鄧小平就在主持教育與科技座談會上提出,要提倡學術交流,具體的措施落腳在接受華裔學者回國和邀請外國著名學者訪華講學。

在接下來的日子,鄧小平對促進中外學術交流的關心不僅絲毫未減,還敦促教育口的各負責人加大工作力度。1978年6月23日,鄧小平聽取蔣南翔等人關于清華大學的工作匯報時,作出了關于擴大增派留學生的指示:“我贊成留學生數量增大……要成千成萬地派,不是只派十個八個。為什么要這樣派?這是提高我們科學教育水平的重要方法之一,同時也是為了科技強國。為了科技強國我們花多少錢都值得。”

1979年1月底,鄧小平訪問美國,在與美國總統卡特所簽署的協議中,將中美關于派遣留學生的口頭諒解作為正式協議加以簽署。阻擋中美學術交流的制度性因素逐漸被一一移除。

緣起:一段友誼,一次訪問

彼岸,多林的父親是一位在哈佛大學公共衛生學院教授統計學的流行病學家,父親最喜歡的學生有幾位就是中國人。吃過他們帶來的食物和聽過他們的故事,長大的多林對于中國并不陌生。在哈佛讀博期間,與同一個實驗室的華裔博士生Frederick Chew-ming Chang關系密切,互相起了外號。Chang的心愿是拿到哈佛大學的學位后到嶺南大學執教,與Chang的友誼讓他開始關注與中國有關的一切。

1979年,多林在哈佛大學任教,聽說中國將派一個科學家代表團訪問化學系,任何對這項活動感興趣的老師都可以報名,與代表團交流五分鐘。多林當時想到,已經與國際學術界中斷聯系多年的中國化學界,急需了解國際上在有機化學領域最近二十年來的突破性進展,他愿意盡其所能,為中國提供幫助。他向代表團提議邀請一批中國化學教師訪美接受培訓,觀摩美國研究生院如何上課。考慮到中國當時美元短缺,他甚至向代表團提出,教師訪問團的國際旅費由他承擔。

幾個月遲遲沒有收到中方回信的多林,在快要淡忘這件事的時候,收到了復旦大學蘇步青校長的邀請函,邀請他在1980年春季學期到復旦大學講學。

1980年2月,多林應約前來,登上復旦的講臺,為來自全國多所重點高校的近50多位教師講授有機化學課程。盡管這些年齡從45歲到70不等的教師十分用功,多林發現依靠他們將有機化學最新知識和研究方法教授給本科生基本上是不可能的。

那么只有另起爐灶。在一番交談之中,多林想到重建中國化學教育的最佳方式是從年輕人入手,選拔一批優秀的中國化學學生到美國與加拿大一流化學系接受研究生教育。多林與復旦大學教授徐積功一同起草了一個項目計劃,由復旦大學校長蘇步青轉呈中國教育部。

教育部副部長黃辛白難以相信,多林一個人如何能夠單槍匹馬地在北美促成這樣一個項目。多林回答:“這是我的事情,我保證我可以做到”。

起航:乘風入夏

多林的確說到做到。他認為項目想要取得成功,首先要保證學生進入北美一流的化學系。他根據自身經驗,從190個研究生項目中選出30個最佳項目,并成功說服包括哈佛、耶魯、普林斯頓等25個名校化學系同意接收中國學生。

成功的第二點,就是選擇合適的學生。美國的研究院錄取重要標準之一,就是學生研究生入學考試(GRE)成績,但多林放心的把考試選拔權交給中方。理由是中國方面更加了解自己的學生。

中國方面在復旦大學的努力之下,沒有辜負多林的信任。

1981年夏,中國教育部批準了多林提議的中美合作化學研究生項目(Chemistry Graduate Program)。隨著教育部批文一起而至的,是中美合作化學研究生項目的學生選拔方式:教育部下屬的12所重點大學,每校分配一定名額,由各校化學系自主推薦學生。拿到這份通知后,時任復旦大學副教務長強連慶敏銳意識到這一選拔方式存在問題,各校學生素質不一,名額攤派不利于選出最合適最優秀的學生,若學生赴美后表現不佳,將在項目開始之初就造成不利后果。他的觀點引起復旦大學謝希德副校長的重視,謝希德迅速派他與正在外地開會的復旦大學化學系副系主任范康年在北京匯合,前往教育部提建議。

向教育部外事局局長王福生匯報后,教育部采納了復旦大學的建議,選拔改為統一考試擇優錄取。教育部委托復旦大學成立中美合作化學研究生項目中方工作組負責相應工作,工作組由復旦大學副校長謝希德主管。謝希德畢業于美國麻省理工大學,有一定的國際聲望和國際聯系,增加了北美高校對該項目的信任程度。

中美合作化學研究生項目中方工作組成立后,為確保選拔公平公正,邀請國內一流化學家命題,考生參加統一考試后,由南京大學、廈門大學和復旦大學的教師匿名判卷,再由工作組秘書將考分折算成標準分排序,最后以無記名方式將名單交由工作組討論評定。

參加第一屆中美合作化學研究生選拔考試的共有66名,最終錄取40人。考試合格的中國學生可以選擇申三所高校,學生的申請資料經由多林教授送至北美對應學校,每所高校將收到6-9份申請,學生和高校可以互相選擇。

中美合作化學研究生項目的美方工作全部由多林教授和他的秘書希拉·比爾茲利(Sheila Beardsley)挑大梁。為了中國學生順利開啟留美學習生涯,多林教授在設計項目時,考慮細致入微。

比如,他說服美方院校每所化學系提供2個名額,這樣使初來乍到的中國學生在面對文化沖擊時不至于孤立無援,而且隨著項目持續錄取中國學生,他們就可以形成一個穩定且互相支持的共同體。他還說服中國教育部承擔學生留學第一年的費用,剩下費用由美方高校出資,這樣一是使學生有回國服務的義務,他更希望項目上的學生學成之后能返回中國而不是留在美國,二是學生第一年就不必做助教,可以專心學業和研究。

除此之外,多林教授每年自費飛到上海參加中美合作化學研究生項目會議,面見在廣州進行英語培訓的項目學生,耐心回答學生們關于項目的問題。

中美雙方周到而細致的項目設計,秉持公平公正的行事原則,使得項目進展良好。

第一屆學生抵達美國之后,勤奮刻苦,專業基礎扎實,建立了中國學生良好的聲望,美方院校紛紛愿意繼續接納中國學生留學。

累果:撒下火種,變成星光點點

1986年,項目進行了五年,考慮到國內學生已經基本熟悉北美研究生院申請流程,美國高校對于中國學生的能力素質較為信任,個人能夠自主申請北美研究生院的情況,經過中方工作組與多林教授的商議,決定停止中美合作化學研究生項目。

項目開展5年,共錄取了242名學生。多林教授追蹤了中國學生的后續表現,有三分之一的學生得到美方教授的高度評價——“是我教過最優秀的學生”,有三分之一的學生表現中等,剩下三分之一的學生表現一般,但他們全部順利畢業,沒有一個人功課不及格。這樣的表現令他感到十分欣慰。

中美合作化學研究生項目第一屆學生鄭蘭蓀,1982年8月進入萊斯大學師從諾獎得主美國理查德·斯莫利(R. E. Smalley)教授學習時,導師曾認為他的基礎太差,勸他離開項目。不過,憑借超人的勤奮,每周工作八十多個小時,他順利取得博士學位,最終導師也認可了他的成就,稱贊其博士論文是自己指導的學生中最具創造性的一篇。博士畢業后,鄭蘭蓀是中美合作化學研究生項目第一個回國工作的留學生,他研制了我國第一臺激光等離子體源飛行時間質譜計,這臺儀器的研究成果獲得了“國家教委科技進步獎”;2001年他當選中國科學院院士;2006年,由他主持的“碳原子團簇的形成研究”獲得國家自然科學二等獎。

同為82屆的袁征宇,獲得了康奈爾大學博士學位,從1991年起就經常回國考察。2007年,他在上海張江高科技園區成立了盟科醫藥技術(上海)有限公司,致力于開發擁有自主知識產權的新一代抗菌藥物。

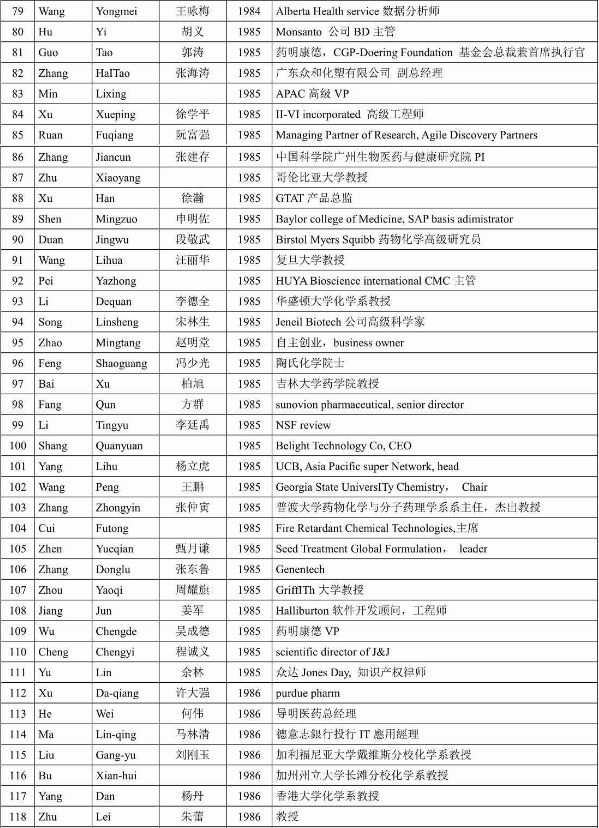

微信公眾號“生物制藥小編”統計了136名項目畢業生去向,他們大多都成為了學術界和業界領軍人物和中堅力量。中美合作化學研究生項目雖然僅僅只持續五年,培養了一批具有國際競爭力的一流科學家和制藥行業企業家。這些在美國工作多年,積累了先進研究方法和產業經驗的專業人士回國后,極大助力我國醫藥研發行業的發展。

岳婷婷:《中美化學研究生項目(CGP)與當代中美教育文化交流》,《江蘇師范大學學報(哲學社會科學版)》,2017年9月。

威廉?多林:《中美合作化學研究生項目CGP的歷史回顧》,《大學化學》,2009年第4期。

范康年:《CGP與中國化學留學生》,《大學化學》,2009年第4期。

《威廉·多林口述史》,采訪者詹姆斯·博寧,化學遺產基金會。William von Eggers Doering, interview by James J. Bohning at Philadelphia, Pennsylvania and Cambridge, Massachusetts, 9 November 1990 and 29 May 1991(Philadelphia: Chemical Heritage Foundation, Oral History Transcript # 0085)。

溫才妃:《鄭蘭蓀院士憶高考:撥亂反正后的機會》,《中國科學報》(2018-11-13第8版)。

圖片來源于網絡

原標題:《一份同窗情,一世中國情 | 這位美國院士為中國化學學子打開了通往世界一流名校的大門》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司