- +1

社會動蕩與戰(zhàn)爭在女子服飾上留下的痕跡

陳芳 等 三聯(lián)書店三聯(lián)書情

微信ID:sanlianshutong

『生活需要讀書和新知』

晉人干寶和唐代史家,都把裲襠衫看作“服妖”,或曰妖服,認為它是戰(zhàn)亂的一種征兆。其實,任何社會局勢的發(fā)展與變遷,都會出現(xiàn)各種表征,奇裝異服也是其中之一。所謂奇裝異服,無非就是一些違逆社會傳統(tǒng)的著裝方式,它們的出現(xiàn),恰恰是時移世易、人心思變的一種表現(xiàn),至于是否嚴重到能預(yù)示一場戰(zhàn)亂的發(fā)生,那也不一定。不過,如果從另一個角度著眼,奇裝異服的確可以作為一面鏡子,來觀察世態(tài)人心的變化;或者說,奇裝異服本來就是社會生活風(fēng)尚的一種體現(xiàn)。

*文章節(jié)選自《粉黛羅綺:中國古代女子服飾時尚(修訂本) 》(陳芳 等著 三聯(lián)書店 2019-7),文章版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請在文末留言

作者 | 陳芳 等

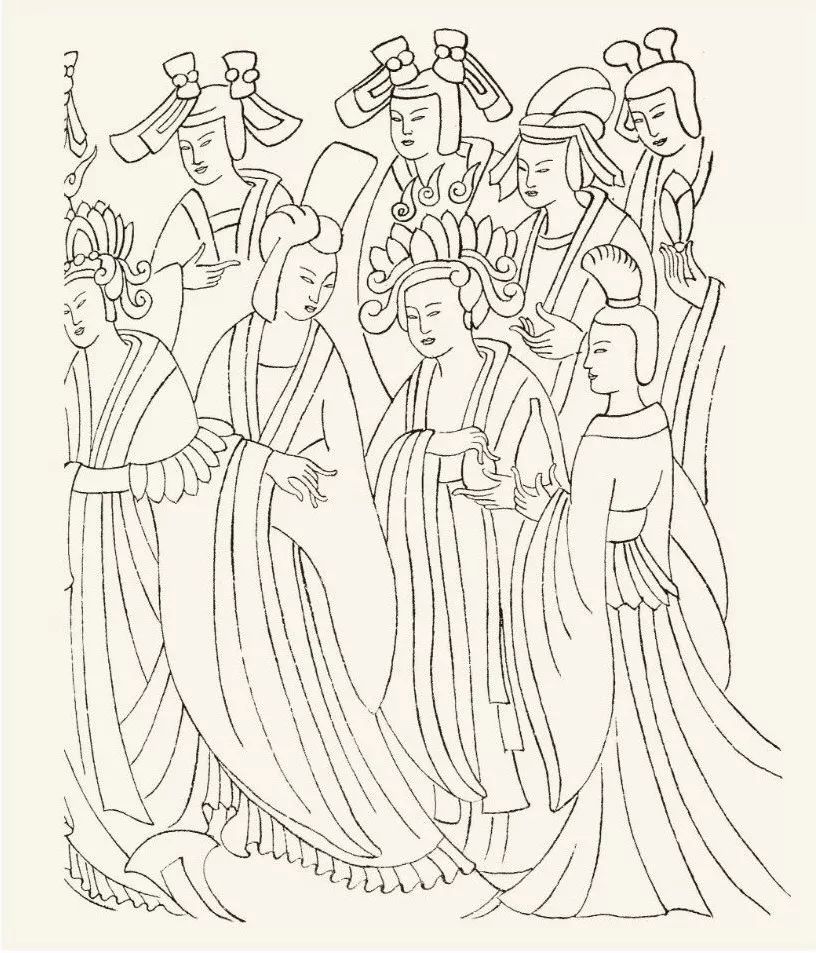

曹植《洛神賦》在描寫洛水女神時,云其風(fēng)姿“翩若驚鴻,婉若游龍”,極盡飄逸靈動之美。觀顧愷之《洛神賦圖》,身穿衫裙的洛水女神,大袖盈盈、衣帶飄飄,同樣給人靈動飄逸之感。結(jié)合魏晉南北朝時期出土的圖像和實物資料,我們可以發(fā)現(xiàn),魏晉人所崇尚的自然靈動之美,在女子服飾上也留下了相同的印跡。

穿戴既是一種時尚,自然就會打著時代的烙印,體現(xiàn)著那個時代的歷史與文化情調(diào)。因此,除了讓大家了解六朝女子的服飾風(fēng)貌及其基本樣式外,我們還力爭把它們放在當時的歷史環(huán)境中,揭示其背后所隱含的社會文化、生活狀態(tài)與情趣。因為服飾不僅僅是一個物件,更是人們社會生活的歷史見證,擁有豐富的文化內(nèi)涵。衫裙翼翼、步搖生輝,在六朝女子靈動、飄逸的形象背后,還有很多故事等待我們?nèi)グl(fā)掘、去品味。

任何藝術(shù)的發(fā)展都烙有時代的印跡,新的藝術(shù)形式往往在繼承傳統(tǒng)樣式的同時,又有所突破和創(chuàng)新,而這種創(chuàng)新便是時代打上的烙印,這一點在服飾藝術(shù)的變遷上顯得尤為突出。戰(zhàn)爭在中國古代對女子服飾發(fā)生過深遠的影響,魏晉南北朝時期便是如此。長年累月的戰(zhàn)爭,不僅在人們的心中留下了創(chuàng)傷,也在愛美女性的服飾上留下了痕跡。在戰(zhàn)爭時期,戎裝往往閃耀著奇異的色彩,甚至成為人們羨慕的對象,這就為戎裝元素融入日常服飾,打下了必要的社會文化心理基礎(chǔ)。在六朝女子服飾中,裲襠衫、袴褶、五兵佩等服裝飾物,無疑都具有一定的戎裝特色。

裲襠衫:“內(nèi)衣外穿”效軍容

東晉干寶《搜神記》卷七:

至元康末,婦人出兩襠,加乎交領(lǐng)之上,此內(nèi)出外也。……晉之禍征也。

兩襠,也就是裲襠,有時也寫作“兩當”。交領(lǐng),即交領(lǐng)上衣,此處應(yīng)指六朝時期所流行的衫子。元康,為晉惠帝年號,元康末正值西晉末年,八王之亂已經(jīng)嚴重動搖了西晉王朝的根基,而北方少數(shù)民族則趁機南下,最終導(dǎo)致晉室東遷。根據(jù)《搜神記》所載,西晉元康末年,女子上身的服飾發(fā)生了一個顯著的變化,那就是“內(nèi)出外”,即內(nèi)衣外穿。此種穿著方式,即將本該內(nèi)穿的裲襠加在交領(lǐng)衫子的外邊,也就是六朝時期所流行的裲襠衫。嚴格說來,裲襠衫并非一種新的服裝款式,而只是一種新的穿戴方法,或者說僅僅是一種穿著方式上的創(chuàng)新。這在今天其實屢見不鮮,比如有些女孩子的上身,外罩短小,而內(nèi)衣長大;還有些女孩子,干脆將短褲穿在長褲的外邊,等等。今人對此種奇異裝束早已見怪不怪,而干寶卻認為“ 裲襠衫”是西晉禍亂的一種征兆。唐人房玄齡等所著《晉書》,將此條列入《五行志·服妖》,也認為它是西晉喪亡的征兆之一。《晉書》在引用《搜神記》關(guān)于裲襠衫的怪異穿著之后說:

干寶以為晉之禍征也。……至永嘉末,六宮才人流冗沒于戎狄,內(nèi)出外之應(yīng)也。

永嘉末年(313年),西晉都城洛陽被王彌、劉曜等攻下,晉懷帝被俘,六宮女子流落于戎狄之手。唐人認為這正好應(yīng)驗了裲襠衫的“內(nèi)出外”,即西晉王朝淪喪,內(nèi)宮女眷被虜而出的狀況。

晉人干寶和唐代史家,都把裲襠衫看作“服妖”,或曰妖服,認為它是戰(zhàn)亂的一種征兆。其實,任何社會局勢的發(fā)展與變遷,都會出現(xiàn)各種表征,奇裝異服也是其中之一。所謂奇裝異服,無非就是一些違逆社會傳統(tǒng)的著裝方式,它們的出現(xiàn),恰恰是時移世易、人心思變的一種表現(xiàn),至于是否嚴重到能預(yù)示一場戰(zhàn)亂的發(fā)生,那也不一定。不過,如果從另一個角度著眼,奇裝異服的確可以作為一面鏡子,來觀察世態(tài)人心的變化;或者說,奇裝異服本來就是社會生活風(fēng)尚的一種體現(xiàn)。就裲襠衫而言,我們以為它是社會動蕩與戰(zhàn)爭在女子服飾上留下的痕跡,即女性服飾對戎裝的效仿。女子們將裲襠加于衫子之外的舉動,其實并非什么突發(fā)奇想,而只是把將士們外穿裲襠鎧、內(nèi)穿上衣的戎裝樣式,轉(zhuǎn)化為女子的日常裝束而已。女子們將戎裝元素引入自己的日常服飾,可以看作是女性對戎裝的一種特殊審美心理需求。

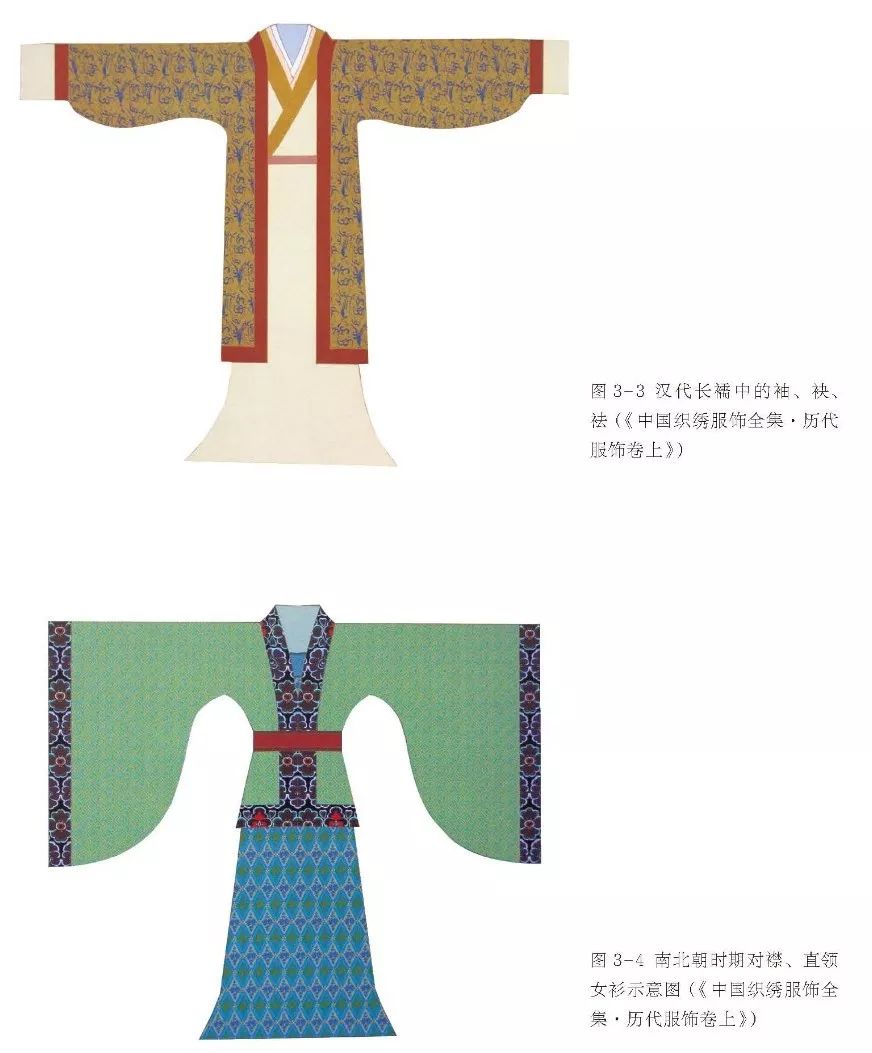

要說明裲襠衫與戎裝之間的關(guān)系,就必須先厘清衫子、裲襠、內(nèi)衣外穿等基本問題。衫子是一種上衣,大約出現(xiàn)在漢魏之際。《說文》中沒有“衫”字。漢末劉煕《釋名·釋衣服》曰:“衫,芟也,芟末無袖端也。”揚雄《方言》卷四:“或謂之襌襦。”東晉郭璞注:“今或呼衫為襌襦。”可見衫與襌襦相近,都屬于上衣,但二者又有所不同。漢代的襌襦,通常袖子中間寬大,袖端有收口,較中間窄小,稱為袪,即袖端;袖端與肩中間下垂的部分呈弧形,稱為袂。照劉煕所言,芟除了袖端“袪”的襌襦就是衫,袖子沒有了收口,袪袂合一、袖口廣大、像一個喇叭筒。

夾即“裌”,指有夾層的衣服,與“複”同義。繡夾裙,是指帶繡花的複裙,也就是有襯里的繡花裙。在此,“繡夾裙”與“單羅衫”相對而言,前者為複,后者為襌,可知衫子是沒有襯里的單薄上衣,故詩稱之為“單羅衫”。《搜神記》提到了漢魏以降來自異域的火浣衫,臟了不用水洗,而是用火加以燒灼,隨之便可潔凈。這種神奇的衣物,今人對之已不甚了了。干寶在文中稱之曰“白越單衫”,可見它也是一種單層的上衣。

既然東晉人稱衫子為襌襦,那么衫子的長度也應(yīng)該與襦相仿。《說文》:“襦,短衣也。”段玉裁注云:“《急就篇》曰:‘短衣曰襦,自膝以上。’按:襦若今襖之短者,袍若今襖之長者。”由是可知,漢代的襦屬于短衣,長短大約應(yīng)該在膝蓋以上,是一種短小的綿衣。而衫子應(yīng)該也是這樣一種短衣。五代馬縞《中華古今注》說:

衫子,自黃帝垂衣裳,而女人有尊一之義,故衣裳相連。始皇元年,詔宮人及近侍宮人,皆服衫子,亦曰半衣,蓋取便于侍奉。

衣裳相連,即為深衣之制,其下擺長至足跗,甚至曳地而行。就女子服飾而言,今天可以稱之為連衣裙。馬縞說衫子始于秦始皇元年,未必可信。但他說衫子“亦曰半衣”,表明他所見的衫子只有深衣的一半長短,這和晉人所說襌襦的長度恰好吻合,足見衫子就是一種長不過膝的短上衣。這一點在六朝圖像資料中,也不乏例證。

就衫子的材料而言,主要有紗、羅、縠、練、絹等,晉《東宮舊事》云:“太子納妃,有白縠、白紗、白絹衫。”從質(zhì)地上講,紗、羅、縠、練、絹都屬于輕薄、柔軟的絲織品,用它們制成的單衫,顯然并不是為了保暖,更多考慮的是穿著時的舒適以及視覺上的審美需求,尤其后者。

誰家妖冶折花枝,衫長釧動任風(fēng)吹。(梁·劉孝威《東飛伯勞歌》)

小衫飄霧縠,艷粉拂輕紅。(北齊·蕭愨《臨高臺》)

劉孝威的《東飛伯勞歌》,描寫的是風(fēng)華正茂的少女攀折花枝的情景,皓腕伸出,素臂輕揚,胳膊上釧子滑動、光彩奕耀,衫子的衣襟和長袖被清風(fēng)拂起,映襯著她綽約的身姿。風(fēng)中飛舞的衫子,讓折花少女顯得靈動、嫵媚,平添了幾分楚楚動人之態(tài)。而在蕭愨筆下,翩翩起舞的少女們身穿縠衫,舞袖飛舉,輕飄的衫袖就如同薄薄的霧一般,縈繞著她們?nèi)崦馈汕傻纳碥|,宛若仙子下凡。因此就女子而言,輕薄透明、隨風(fēng)飛舞的衫子,無疑更加凸顯了女性自身的柔情與魅力。盡管衫子并非女性的專有服飾,但它的質(zhì)地,似乎更能體現(xiàn)女子的陰柔美。

根據(jù)《釋名》記載,衫子的得名,似乎與袖子直接相關(guān)。因為衫的袖子芟去了收口(袪),所以稱為衫(芟)。事實上也基本如此,六朝時期的衫和漢代以前的上衣相比較,確實袖端沒有收口,而是呈敞開狀。從圖像資料來看,六朝時期衫子的袖長也不盡相同,有的長得幾乎可以及地,有的則要短小一些。因此,六朝時期的衫子雖多稱大袖衫,但袖子的大小卻不一而足,只是整體上顯得袖口廣大而已。

(宮萬瑜《龍門石窟線描集》)

衫子有直領(lǐng)和交領(lǐng)之別。直領(lǐng)衫為兩襟在胸前垂直而下,呈對襟之勢,故可以稱之為對襟直領(lǐng)衫。交領(lǐng)衫則兩襟在胸前相互交叉,左襟壓右襟向身體右側(cè)掩者,稱右衽,通常為中原人、南朝人所穿;右襟壓左襟向身體左側(cè)掩者,稱左衽。左衽衫、右衽衫在北朝圖像資料中都有發(fā)現(xiàn)。衫子本為魏晉中原漢人的裝束,漢人著上衣的習(xí)慣是右衽。后北方少數(shù)民族南下,在文化上為漢民族所同化,服飾也趨于漢制,衫子亦在北方貴族間流行開來,但襟式上卻有左有右,充分體現(xiàn)了其在漢化過程中的復(fù)雜心理。

回履裾香散,飄衫釧響傳。(梁·劉孝儀《和詠舞詩》)

沈約用了一句“衫薄映凝膚”,便將新娘子的妖嬈、嫵媚之態(tài)展現(xiàn)在讀者腦海中,引起人的無限遐思。輕薄透明的衫子掩映著新娘凝脂一般的肌膚,隨著她優(yōu)雅的舉止,衫子飄然浮動,令她嬌美的腰身若隱若現(xiàn),無意間給新娘子增加了幾分溫柔和婉約。“回履裾香散”,即步履轉(zhuǎn)動時,帶著衫裙上的香氣向四周彌漫。“飄衫釧響傳”,意謂衫袖隨風(fēng)飄起,帶動臂上的釧子,悅耳的聲音傳入人的耳鼓。衫裙映襯下的六朝女子,就如芙蓉出水一般,搖曳生姿、靈動飄逸。

右:洛水女神(顧愷之《洛神賦圖》)

裲襠又稱兩當,既有屬于軍容的裲襠鎧,又有日常生活中穿的裲襠衣。劉熙《釋名·釋衣服》曰:“裲襠,其一當胸,其一當背也。”就形制而言,裲襠的樣式應(yīng)該是前后兩片,一片擋在胸前,一片擋在背后,雙肩及左右下襟各用帶子系住。此種服裝式樣簡單,制作方便,無論貧富貴賤、男女老幼都可以穿著。在甘肅嘉峪關(guān)魏晉六號墓出土的畫像磚上,有兩個童子就穿著這樣的衣服,讓我們得以直觀地看到裲襠的基本樣式;這種童子穿的,當然屬于日常服飾。鄭玄注《儀禮·鄉(xiāng)射禮》“韋當”云:“直心背之衣曰當,以丹韋為之。”韋,即經(jīng)過鞣制的皮革,俗稱熟皮。根據(jù)鄭玄的說法,以紅色熟皮制作的韋當,一片當心、一片當背,其實就是裲襠。這里所說的韋制裲襠,是在鄉(xiāng)射禮上進行射箭比賽時穿的,屬于戎裝,通常稱為裲襠鎧。

右:身穿襠的童子(甘肅嘉峪關(guān)魏晉六號墓出土畫像磚)

右:武官俑所著裲襠鎧正視、側(cè)視、后視圖(河北省吳橋北朝墓出土)

作為戎裝的裲襠鎧,一般用皮革制成。將士們身穿裲襠鎧在戰(zhàn)場上廝殺時,一般內(nèi)穿小袖衣,目的是為了行動便利。魏晉以來由于士大夫們的喜愛,穿大袖衫子一時成為風(fēng)尚,武將們也跟著穿起了衫子,于是裲襠衫的穿著方式也就流行起來。

北齊陽休之先為散騎常侍,后因事降為驍騎將軍,在文宣帝舉行郊天典禮的時候身穿

裲襠鎧,因而受到中書令魏收的嘲笑。他自謂“身披衫甲”,能文能武,并不比魏收低一等。陽休之將“衫甲”并用,可知他當時穿的是衫子和裲襠鎧,也就是屬于戎裝的裲襠衫。這種裲襠衫并非武將的專利,南北朝時期的文官們也時常身穿衫子、外加裲襠鎧。衫子為六朝士大夫所愛,而裲襠鎧則是軍人的標志,兩者合一,可謂一文一武在服飾上的巧妙結(jié)合。

右:北魏文官俑,身穿丹韋襠,內(nèi)穿大袖衫,下穿長裙(《六朝の美術(shù)》)

與裲襠鎧相對應(yīng)的,是日常生活中穿的裲襠衣。《廣雅·釋器》曰:“ 裲襠謂之袙腹。”袙腹,又作帕腹,是一種貼身內(nèi)衣。那么,帕腹和裲襠到底是什么關(guān)系呢?王先謙謂裲襠即“唐宋時之半背,今俗謂之背心。當背當心,亦兩當之義也”。這樣的判斷,大體還是符合事實的,關(guān)鍵在于其形制是前心、后背各有一襠(即一塊布幅),這和今人所謂背心也是最為接近的。由此可見,二者都是內(nèi)衣。《釋名》謂:“帕腹,橫帕其腹也。抱腹上下,有帶,抱裹其腹上,無襠者也。……心衣,抱腹而施鉤肩,鉤肩之間施一襠,以奄心也。”帕腹也就是抱腹,形制約為長條形,兩端設(shè)有襻帶,橫裹在胸腹之上,以襻帶相系,主要為女子的胸腹之衣。心衣即肚兜,主體為一襠,上施鉤肩掛于脖頸之上,中間有帶系在腰上,主要是女子和兒童的貼身衣,男子當然也可以穿。這樣看來,裲襠、帕腹、心衣雖同屬內(nèi)衣,但形制還是有區(qū)別的。

那么,女性穿裲襠衫到底是什么時候開始的呢?干寶說是在西晉元康末年,這多少帶有一定的政治色彩,不一定就準確。至少有一點我們可以推斷,那就是連干寶本人,恐怕也不確定女子裲襠衫出現(xiàn)的準確時間。因為《搜神記》中的另一條資料,和他所稱“元康末”是矛盾的:

潁川鐘繇,字元常,嘗數(shù)月不朝會,意性異常。或問其故,云:“常有好婦來,美麗非凡。”問者曰:“必是鬼物,可殺之。”婦人后往,不即前,止戶外。繇問:“何以?”曰:“公有相殺意。”繇曰:“無此。”勤勤呼之,乃入。繇意恨,有不忍之,然猶斫之,傷髀。婦人即出,以新綿拭,血竟路。明日,使人尋跡之。至一大冢,木中有好婦人,形體如生人,著白練衫,丹繡裲襠。傷左髀,以裲襠中綿拭血。

以上故事雖屬于志怪、傳說類,不能作為正史資料,但它也告訴我們,在故事傳說者的心目中,漢魏士大夫、著名書法家鐘繇,就曾經(jīng)遇到過身穿“白練衫、丹繡裲襠”的美麗女子。盡管這女子可稱為鬼魅,但裲襠衫已經(jīng)出現(xiàn)在她的身上了,而且她穿的還是綿裲襠,屬于冬衣。干寶為東晉人,他自己應(yīng)該已經(jīng)親眼目睹女子著裲襠衫的風(fēng)采,因此我們大體可以說,女性裲襠衫應(yīng)出現(xiàn)在魏晉之際,而流行于南北朝,并成為當時的一種社會風(fēng)尚。

陳芳 等著

生活·讀書·新知三聯(lián)書店 2019-7

ISBN: 9787108066534 定價:78.00元

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司