- +1

夏衍與“納蘭性德手札長卷”

沈蕓 三聯書店三聯書情

微信ID:sanlianshutong

『生活需要讀書和新知』

夏衍的字畫收藏取向是他為官之后形成的,他將“揚州八怪”的金農、汪士慎、黃慎、李鱓、鄭燮、李方膺、高翔、羅聘都收齊了。“八怪”遠離仕途官場的非主流態度,可能與身處官場的他產生了某種逆向的共鳴。在他的收藏世界里,或許還潛藏著另一種活法的“夏衍”,這是他以此寄情——在被高度政治化后,依然要保有一顆自由的文人心。

*文章節選自《一個人和一群人:我的祖父夏衍》(沈蕓 著 三聯書店2019-8)。文章版權所有,轉載請在文末留言

爺爺與“納蘭性德手札長卷”

文|沈蕓

二十世紀九十年代末的一個下午,位于北京后海的宋慶齡故居中,綠蔭婆娑,花香鳥鳴。斜陽西照之下的長廊間,一群少男少女圍坐在一起背誦著一首首著名的納蘭詞,神情投入,朗朗上口:“我是人間惆悵客,知君何事淚縱橫,斷腸聲里憶平生”——恍如置身于《紅樓夢》的大觀園中。

在這座有著歷史傳承的宅邸里,宋慶齡只是它此一時的主人。宅內存有康熙帝親筆御題“五峰挺秀”的匾額,懸掛于“暢襟齋”后面,為前清大學士納蘭明珠府第的遺物。而明珠長子、著名詞人納蘭性德(本名成德,字容若)的《淥水亭集》中有詩曰:“階前雙夜合,枝葉敷華榮、疏密共晴雨、卷舒同晦明。”其中的“雙夜合”指兩棵“明開夜合樹”(俗名衛茅),如今仍生長在南樓的石階前,樹齡當有三百余年。因此,在明珠宅邸花園中吟誦納蘭性德的詞是一個有出處依據的選擇。

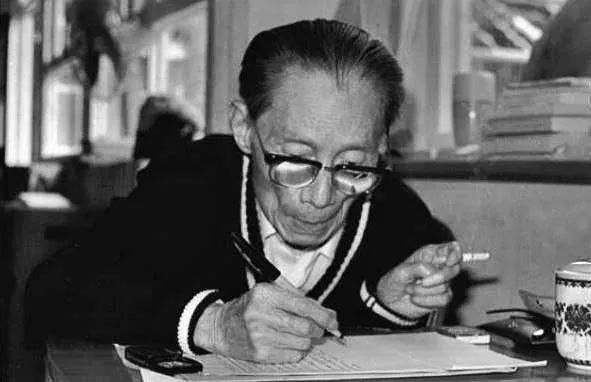

我第一次注意到有這么一個納蘭粉絲群的存在,他們年輕、堅實、穩定,文藝氣息濃厚,而納蘭詞與生俱來的婉約惆悵又特別適合“少年不知愁滋味……強說愁”的年齡。那一刻,距離爺爺把納蘭性德行書手札長卷捐給上海博物館,已經過去了近十年的光陰,他本人也已于一九九五年去世了。

這是一場相隔三百多年的“邂逅”。一九六一年,爺爺是當時的文化部副部長,去琉璃廠豐富他的收藏,成了繁重工作之外的一大消遣。當納蘭性德手札長卷出現在他眼前時,他愛不釋手,正愁手頭有些緊時,剛好來了一筆二千元的稿費,當即買下這二十九通書簡,全部為康熙十九年以前所寫,之中多數是寫給清代收藏家張純修的,從這些手札里,可以了解納蘭容若喜愛的印章、箋紙以及他別號。

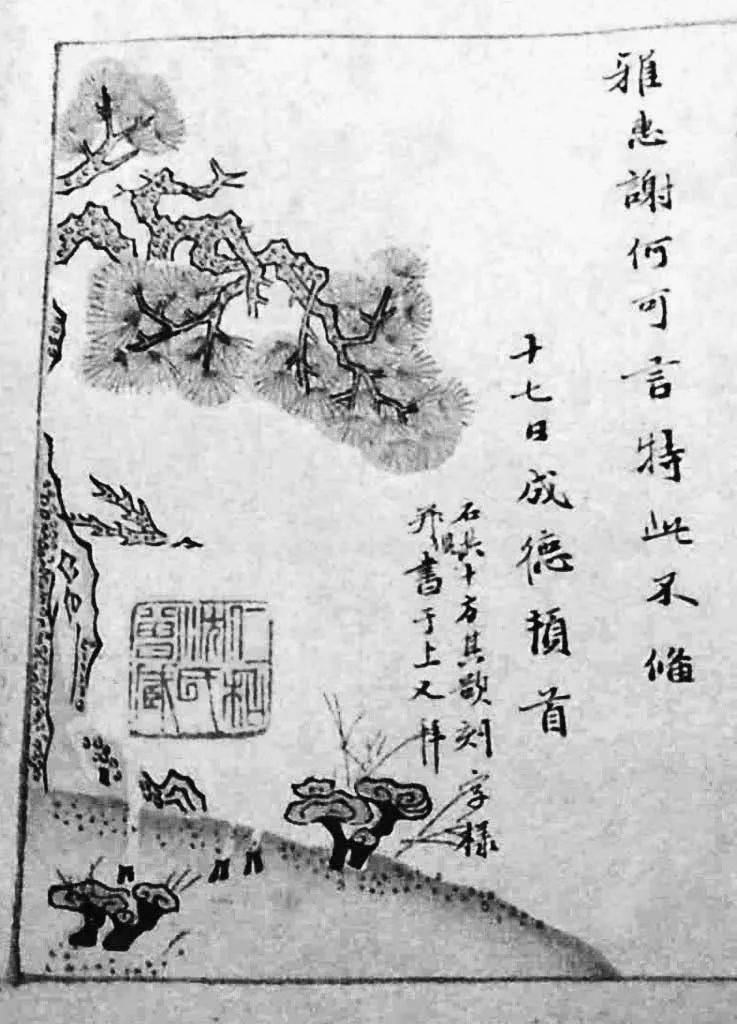

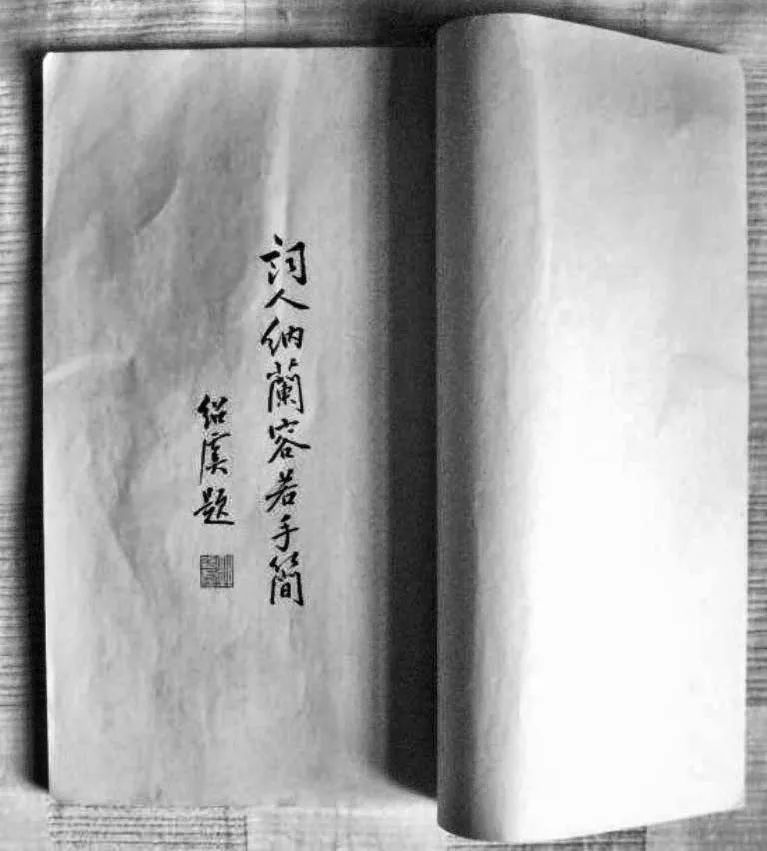

曾擔任過對外聯絡部副部長、“文革”初期紅極一時、后又被關進秦城監獄的王力在談到康生的時候說過:“由于對文物有共同的興趣和愛好﹐加之工作上的交往﹐我和黨內許多對文物有興趣的收藏者﹑鑒賞家成了朋友。鄧拓﹑田家英是我的好友。我還是郭沫若﹑康生﹑夏衍家的常客。”不錯,當年購得手卷后,不少熟人、朋友紛至沓來,其中就有康生、陳伯達。當時,同為文化部副部長的齊燕銘提議以珂羅版精印復制,作為文化部代表團出訪禮品。爺爺欣然同意并商定,請郭紹虞題簽,夏承燾撰序,顧廷龍作后記,由上海博物館印制。其中不僅包括了他自己的所藏,還將上海市文物管理委員會所藏的“納蘭致顧貞觀簡”一通;“致嚴繩孫簡”五通;“上海圖書館”所藏“致顏光敏簡”一通;玉佛寺所藏“納蘭書《嵇康與山巨源絕交書》”一通,匯印成一冊,書名《詞人納蘭容若手簡》。

幾年之后,風云突變,“文革”爆發。“納蘭性德手札長卷”從八大人胡同的家中被抄走,下落不明。那座四合院(后來改為南竹竿胡同113號)被抄了不下幾十次,抄走了三間書房的藏書,最后只還回九百多冊。而最讓爺爺傷心的是當著他的面,把他和周恩來總理的合影統統撕碎、燒掉,“士為知己者死”,爺爺不是一個糾結的人,但這件事情他對我講了不止一次。當然,失去的“納蘭手卷”也是他最惦記的,他說過:“其他的東西不見了無所謂,但‘納蘭性德’一定要追回。”此話他跟曾任上海文化局副局長和上海文物保管委員會副主任的方行同志講過,也對我說過。一九七八年落實政策后,“手卷”終于失而復得。他告訴我說“最后是在毛家灣找到的,陳伯達拿去‘孝敬’林彪了”云云。

爺爺終歸是個文人,收藏文人畫是他的主打牌。有意思的是,他的字畫收藏取向是他為官之后形成的,他將“揚州八怪”的金農、汪士慎、黃慎、李鱓、鄭燮、李方膺、高翔、羅聘都收齊了。“八怪”們身上的“奇”與作品的“怪”,代表著中國畫的革新,而古今中外藝術史上的任何一次“不破不立”,都是與藝術家觀念的變革分不開的。但我想,爺爺的收藏不是單純停留在藝術審美的層面,“八怪”遠離仕途官場的非主流態度,可能與身處官場的他產生了某種逆向的共鳴。在他的收藏世界里,或許還潛藏著另一種活法的“夏衍”,這是他以此寄情——在被高度政治化后,依然要保有一顆自由的文人心。

我想,他的收藏在心理上,應是有著三個層面的:首先,是個人審美情趣,文人畫的獨特個性和超凡脫俗是他鐘愛和欣賞的;其次,用他自己的話說是在文化部“十年作吏”,為緩解政治和工作上的壓力,“苦中作樂”聊以自慰;第三,“以一己之力收藏,最后回饋社會”。

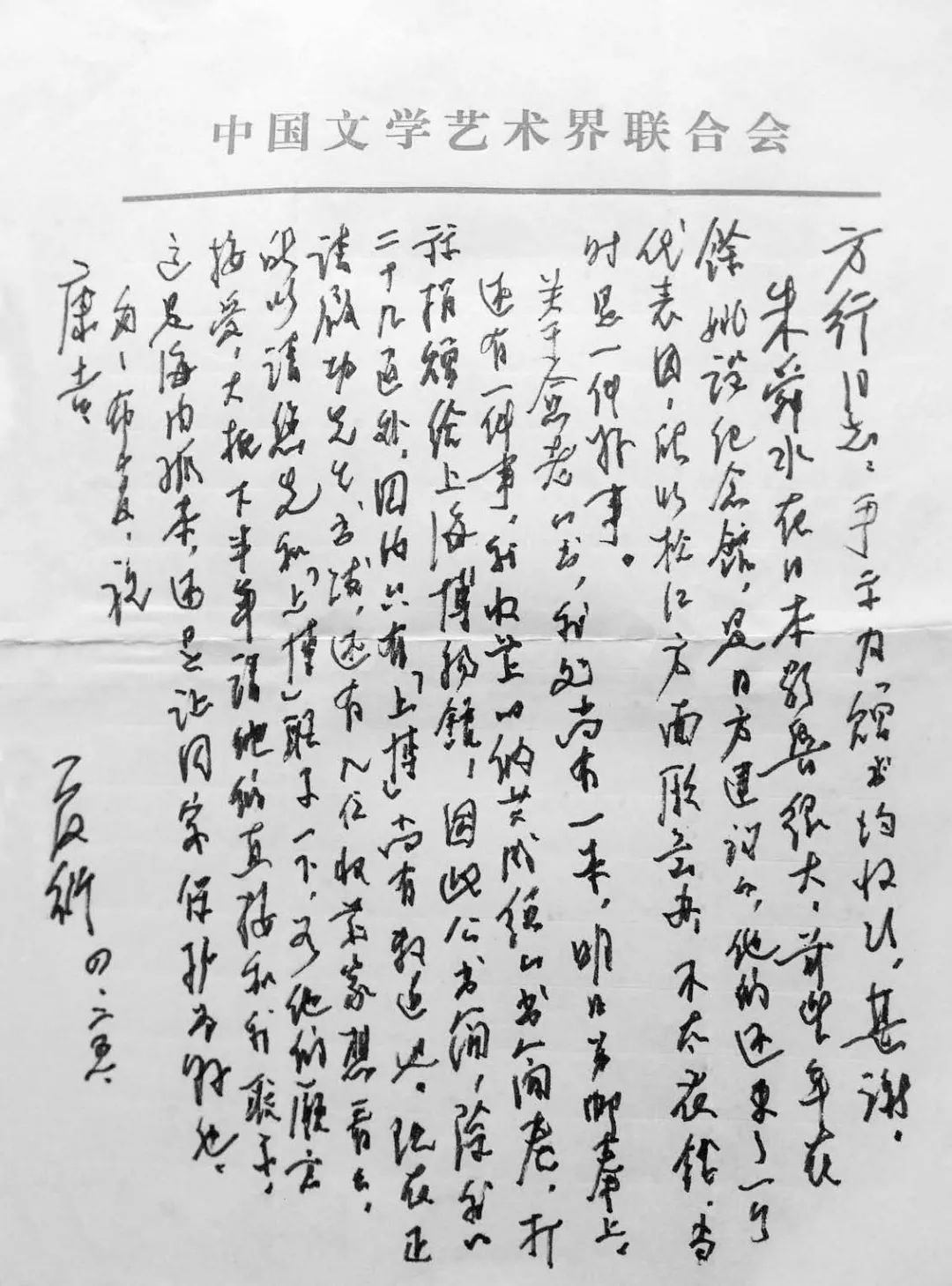

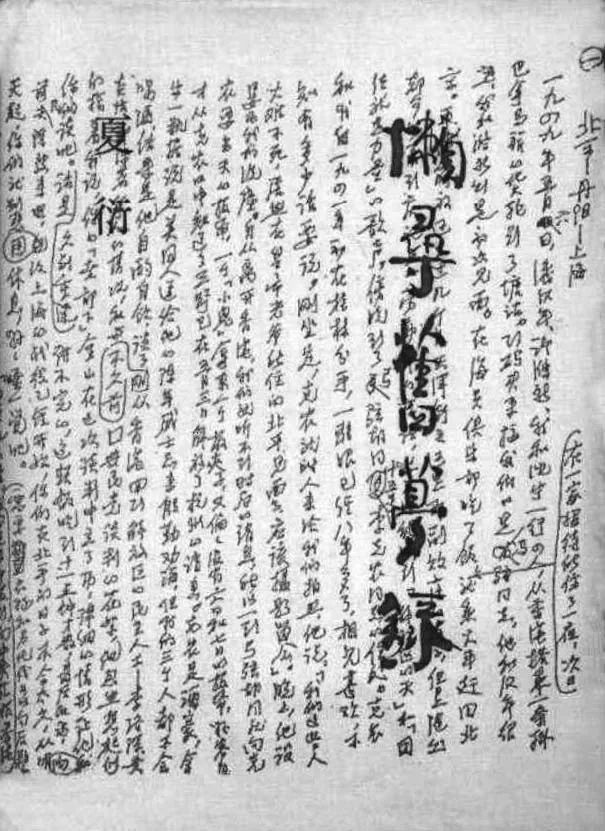

爺爺的收藏章是齊燕銘刻的 “仁和沈氏曾藏”。杭州仁和是他的出生地,沈氏是他的本姓,是“曾藏”而不是“珍藏”,這個“曾”字表明了他不占有的態度。爺爺是在九十歲以后開始考慮身后事的,首先便從他最珍愛的“納蘭性德手札長卷”開始。一九八九年四月二十五日,他寫信給他在上海文博界的老部下方行:“我收藏的納蘭性德書簡卷,打算捐贈給上海博物館。因此公書簡,除我的二十幾通外,國內只有‘上博’尚有數通也。現在正請啟功先生書跋,還有幾位收藏家想看看,所以請先和‘上博’聯系一下,如他們愿意接收,大抵下半年請他們直接和我聯系。這是海內孤本,還是讓國家保護為好也。”那一年國內多事,他一連發了五六封信給方行,均談及此事,足以見得“納蘭性德手札長卷”在他心目中的地位,以及他不想使之重蹈“文革”動亂覆轍的急切心情:

方行同志:前函諒達,現在局勢已見平靜,過了立秋,北京也已開始轉涼了,在您方便的時候,歡迎您到北京來,把那件東西交出,總算了卻一件心事。到了九月,可能又會出現旅游“旺季”,住旅館就不容易了。具體日期,統由尊便。反正我不出門,恭候以圖快晤。匆匆 祝 近安 夏衍 八. 十四

當年的九月,方行親赴北京來接收“納蘭手札卷”。爺爺晚年兩次向上海博物館的捐贈都是通過方行的,方行還專門用筆名寫了一篇關于夏衍捐贈的文章,文中的有些細節是不懂文物的人很難下筆的。

一九八二年爺爺從上海回來,一直興奮地說著一件事,在馬思南路周公館看到一份展出的文獻,是當年國民黨特務的跟蹤記錄:“周偕不知姓名之男子三人及女子一人(并非鄧穎超)。”爺爺知道自己即是其中一男子,女子則為龔澎。那是一九四六年的十月十七日,他和喬冠華、龔澎去周公館見周總理,談興甚濃,周恩來提出請吃上海大閘蟹替他們及后到的陳家康餞行。在去往高長興酒館的路途中,行至福州路天蟾舞臺附近,周恩來突然下車斥問跟蹤的特務,甩掉了“尾巴”。久經沙場,此等區區小事絲毫未影響周恩來那天的情緒,吃蟹飲酒,他的興致很高,一口氣吃了五只螃蟹。爺爺后來將這件趣事寫進《懶尋舊夢錄》。這次在上海頗有意義的參觀就是方行陪同他去的周公館。

那一次方行來接收“納蘭手札卷”是我親歷的。臨行前,他特地請趙樸初、李一氓夫婦一起在北京昆侖飯店吃了一頓我們家人喜歡的上海菜。那一天的聚會,爺爺帶了姑姑和我參加。開席前,方行同志拿出“手札卷”請趙樸老和李一氓鑒賞,等他們二位細細看后才落座開飯。昆侖飯店最初的上海餐廳是由錦江集團打理的,爺爺和方行都跟張賢秉總經理很熟悉,他們特地關照廚房要為趙樸老一個人準備全素宴。我記得很清楚,趙樸老當時非常開心,連連說,這讓他想起了周總理請吃飯也是專門為他備全素菜的往事。

轉眼間,爺爺和他收藏的故事已經過去二十多年了。在他逝世二十周年紀念日的時候,上海博物館將他的舊藏郵票和“納蘭性德手札長卷”首次展出與公眾見面。我看到參觀者的興奮點很有趣,年紀偏長者對清代郵票頗感興趣——意料之中;追捧“納蘭性德手札長卷”的則以青少年為多——意料之外。不知道爺爺會對此老少不同的觀展側重有怎樣的感想?依我對他的了解,無論怎么想,高興是一定的。

收藏品回饋公眾是一位收藏家最高的理想和境界,爺爺用幾十年的堅持做到了。

二〇一五年五月三日寫于“夏衍舊藏珍郵展”落幕

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司