- +1

專訪彩虹合唱團金承志:音樂教育的真義是享受反哺而來的美感

近日,上海彩虹室內合唱團的一首新歌又上了熱搜。“哈哈哈哈,聽完彩虹的歌詞真的又好笑又有意義。”有網友在評論欄中留言。

彩虹合唱團創始人、指揮、藝術總監金承志近日在2019年度哈佛中美學生領袖峰會(HSYLC)中,面對臺下線上近千名中學生以“被用心浪費的時間”為題分享了自己的人生經歷。在臺上,他輕松愉悅、穩中帶“皮”。

童年,金承志遇上了“85后”一代的學琴潮成為一名琴童,之后順利考上中國音樂學院指揮專業,大二因交換來到了上海音樂學院。

“現在學古典音樂,老師會給歌單。我從小學鋼琴,但從四五歲,電影音樂、動漫音樂,流行、搖滾、爵士,什么音樂都進到耳朵里,反而是件好事情。”金承志說。

近日接受澎湃新聞(www.usamodel.cn)專訪時,金承志表示,當前音樂專業教育的優勢在于真正能夠選拔出人才,“有點像高考,代價就擺在那里。琴童的命運無法避免,如果要在音樂演奏上成功,唯一的路徑就是多練習,就是得一步一步地走上去。”同時,他也相信,雖然音樂需要下功夫累積,但音樂教育的真義可能是,培育多年后的一天忽然享受到了音樂反哺而來的美感。

談起如何對待時間的話題, 金承志說,2012年之前,自己也曾信奉一旦浪費了時間,則將一事無成。

可大學畢業后,一些疑問開始困擾他——對于一個指揮或作曲者,最重要的是什么?到底應該寫什么樣作品?最終目的又是什么?慢慢,他不再去想目標,而把時間省下來關注自己和手里的事。

節奏緩下來,方向也愈漸明晰:“要用音樂記錄生活”。由此,無論是個人經歷、鄉村生活、還是親友趣事,都被金承志寫進了歌里。他認為,不用拘泥,古典音樂只是一種表達形式,“什么東西都可以進來,不然這個藝術就死了”。

創作時,金承志善于捕捉內心對生活的細致感受,作品往往能引發當代青年的共鳴。有聽眾評論:“他用他的筆,臨摹著他的生活與內心,卻感動了無數人。”

甚至,他會把生活里的“憤怒”寫成作品“罵”回去。比如,到了被催婚的年齡,就有了《春節自救指南》;朋友苦于“被加班”,就有了《感覺身體被掏空》。

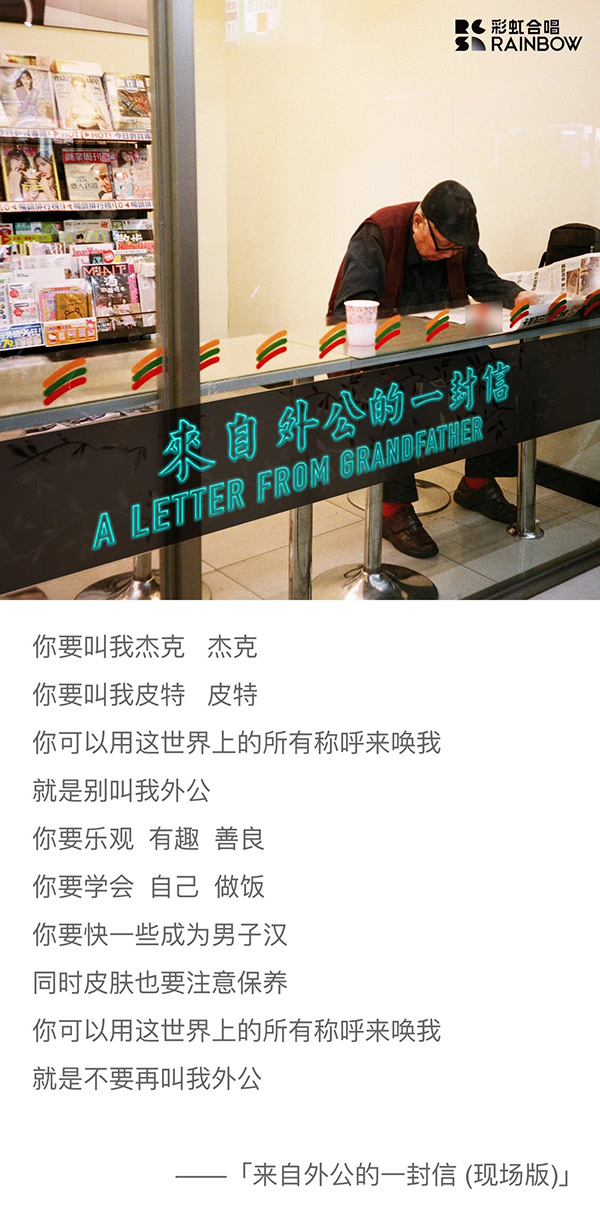

三年多來,除了陸續推出的《我喜歡》《外婆》《來自外公一封信》等膾炙人口的曲目之外,金承志還寫下了《澤雅集》《白馬村游記》《落霞集》等更為嚴肅的作品,其中少有戲謔調侃,是他“抒發情感的精神家園”。

金承志教臺下的學生,可以記錄下對生活的細致的感受,“很多作品之所以成為不朽,最重要的是那股表達欲。有了非常想寫的那顆心,作品自然就出來了。 ”

彩虹合唱團的團訓是“造化隨順,風雅之誠”。在演唱時,金承志不會要求團員做統一的動作,而是鼓勵團員用心理解作品,再以最自然的狀態進行表演,用情感和肢體語言對作品進行舞臺上的二度創作。

如今這支非專業合唱團成立已近10年,五六十名成員來自各行各業:有保險產品經理、數學與應用數學專業在校生、飛機推銷員、教師,也有科學家、律師、醫生、金融從業者、全職媽媽、程序員、美食博主。他們中有人因為加班來不及參加排練而決定辭職,有人五年如一日地坐火車從南京到上海來排練。

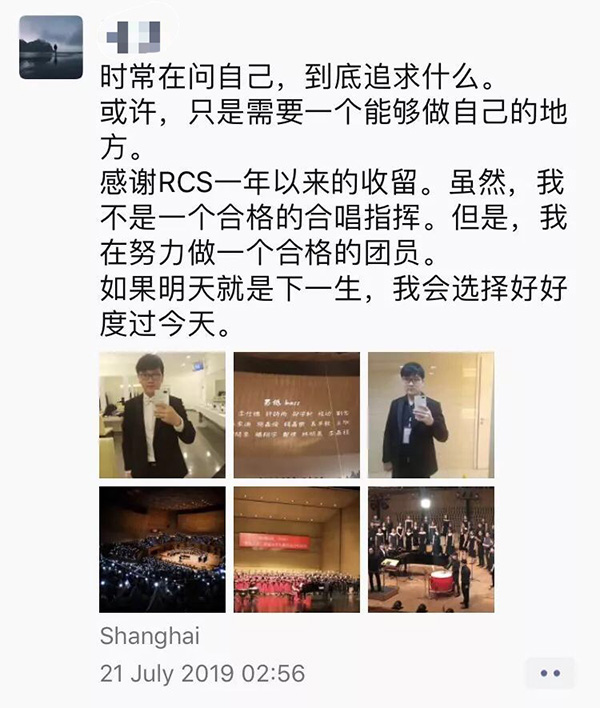

“這些人能聚在一起很不容易。周中,他們在繁忙的工作中精神緊繃,經常是一周六天在‘扮演自己’,而在彩虹,他們可以'做自己'。”金承志說, “他們只有把工作和生活安排得很好,周末才能有時間拿來浪費,在一個非常友愛的團體中把對于生活的理解唱出來。”

而生活中,金承志是個“外熱內冷”的人。他說,“我到現在還不清楚自己是誰,可能還沒有到達可以看清自己的年齡吧。”

【對話】

澎湃新聞:彩虹在古典音樂廳舉辦演出時不時就會傳出哄堂大笑。團內成員都很“好玩”,也有團員評價你的幽默是“渾然天成,自成一體”。你認為該如何塑造有趣的靈魂?

金承志:為什么我們都很有趣?是因為大家的心態越來越像。開始每個人也不同,慢慢大家都變得很正向、樂觀。

人想變得有趣,我覺得樂觀很重要。可能和家庭環境有關系,父母不太給我定目標,所以想嘗試不一樣的生活,就得自己負責。我挺樂觀的,很多時候過生活,心態積極一點會更好。我不是那種苦大仇深后釋然一切的人,我想成長過程中沒怎么被虐過的人會樂觀一些。沒有缺過愛,挫折小一點,樂觀其實在這樣的土壤下生長。所以我還是希望老天爺對我好一點(笑)。

澎湃新聞:家庭教育對你為人處世方面有哪些影響?

金承志:父母基本不怎么管我。學業方面是開心就好,他們知道我喜歡讀閑書。不過從小,父母教育我要“大方”,“多請別人吃飯”,“錢是身外物,窮了富了不重要,重要的是要活得開心”;此外,也教我做人一定要善良,多去救助小朋友、小動物,如果錢多了就要去幫助身邊的人。

澎湃新聞:你的愛好中包括了古代漢語和日本俳句。對古典文學的愛好是怎么來的?

金承志:家里老書多、新書少,小時候的圖書館也是,所以我就先讀了一批經典。一些比如,家國、仁義的觀念,在古籍里是很清晰的。

我很關注美這件事。在古典文學中收獲更多的是美的體驗。美學永無止境,所以會覺得很有意思。我覺得美沒有高級與低級之分,關鍵在于視角、在于發現美的眼睛。

澎湃新聞:小的時候你也是一名琴童,你如何看待現在的音樂專業教育?

金承志:它的優勢在于真正能夠選拔出人才,尤其鋼琴、小提琴這種需要“十年磨一劍”的樂器,有點像高考,代價就擺在那里。琴童的命運無法避免,如果想要成為世界級的演奏家,那么去茱莉亞之類的專業院校學習就是最好的歸宿。我們經常聽說某省某縣的琴童一不需要太久的聯系,一夕成功一夜開竅在家苦練十年有朝一日如何如何,其實那些故事都是假的,如果要在音樂演奏上成功,唯一的路徑就是多練習,真正的事實還是擺在那里,就是得一步一步地走上去。

我走不了這條路是因為我怕吃苦,怕每天要花12個小時練琴,沒辦法看書、看電影、和朋友踢球、玩耍、談戀愛,那我就失去做人的意義了。作曲和指揮更適合我,不親自演奏、演唱,但通過努力讓別人做得更好,也是創造性勞動。

澎湃新聞:當下,有父母把音樂作為素質教育的一部分,也有一部分孩子則可能是為了一個功利性的目標去學習音樂,你怎么看這種現象?

金承志:(把音樂作為素質教育的一部分)這種現象培養了大批琴童,但我們也看到,一些從小學樂器考完級的孩子長大后再也不愿跟音樂有交集了,這是很可悲的事。現在的孩子挺累的,要學的東西很多,大部分最后沒有一件事學到底。興趣愛好是很廉價的,但能為之付出的有多少?很多領域是要開了幾重門后,才能看到其中的景色。所以我其實不是特別認同“快樂學習”,想獲得就要耕耘,但同時你的心不能太功利。

音樂是要有一份閑心去養的,每天耕耘兩個小時,相信5年以后它會重新滋潤你。這個心很難培養,但慢慢大家會發現,“十級證書”根本不是學音樂的實質意義,真義可能是:比如用功三年、五年,有一天突然享受到了音樂帶來的美感,覺得“哎呀,這個東西好”。我看到越來越多的家庭開始玩家庭創新,老爸彈鋼琴,兒子彈吉他,媽媽唱歌,他們用音樂回饋生活了之后就發現價值是在這里。

澎湃新聞:作為平常人而言,音樂的專業訓練和保持興趣的平衡點在哪里?

金承志:我建議是先讓人喜歡上它,比如讓孩子學音樂前第一步是先得學會聽音樂,跟音樂交朋友。我見到國外流行的很多音樂教育是從拍皮球開始,節奏到了就拍一下球,對小孩來說很簡單。目的是有步驟地讓孩子先建立對音樂宏觀框架的感性認識,再判斷想不想繼續接觸,是否要選擇某一項樂器,第三步才是讓它慢慢開花,可以去考學,可以去灌溉自己,可以去街頭賣藝,也可以就當作愛好周末彈給家人聽。如果省略了第一步,一上來就學基本功,那可能會讓孩子在日常訓練中失去興趣,我見過很多人即便做了這一行都會討厭音樂。

澎湃新聞:彩虹合唱團幾乎每首都火,有評論稱,彩虹合唱團有突出的網感,準確的觀察,幽默的表達。創作時,你怎么平衡觀眾喜好和創作意圖?

金承志:我們的作品是在互聯網上被人知道。互聯網千變萬化,把精力放在這上面很可怕,你就變成一個做營銷的人,而不是創作者。我的團員是第一批聽眾,如果作品感動不了他們,就不演。我們很少猜觀眾喜歡什么,我是一個不太喜歡寫命題作文的人,一旦別人出題我會寫得特別難聽。要有感而發,相信所表達的內容,才能感動別人。

澎湃新聞:彩虹團員的職業五花八門,內部磨合會不會有困難?

金承志:內部矛盾在于指揮這個行業,大家會誤解像指揮官,這是每個指揮開始都有的感受,但其實是相當錯誤的想法。指揮不是萬能的,像是足球教練,主要職責還是幫助成員成長。

一開始我的問題是,太把自己當回事了,和團員之間是上下級關系,那下面的人對你就是,所有事情你管好了。慢慢我改變了后就跟團員講,可以隨便講我的問題。漸漸地,團員和我的關系近了,大家變成平等的關系。只要這個關系扭轉過來,他們和你就變成了自己人,所有問題都可以攤在臺面上講了,更像一個大家庭。

澎湃新聞:你認為彩虹的作品對音樂學習者有幫助嗎?

金承志:經常有粉絲在網上說“今天我們音樂老師又放你的作品了”。這會給我壓力——好好寫不要亂來。一開始我們沒有觀眾,自己唱自己聽,有了觀眾才有了責任感,“水平得上來”。而觀眾更多了之后,我會想我的音樂想帶給觀眾什么?大家總結彩虹的作品,不論哪一種最終都是正向的。不是我不想寫負面,而是最終我希望別人聽完音樂的感受是舒緩的。不一定是喜悅,至少能幫助人疏導情緒。音樂本來就有這樣的功能,它會幫你哭、幫你笑,哭完笑完也就好了,我希望這是彩虹能帶給大家的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司